概要■テーマ:徴収・滞納整理担当者必見!「経験知」を「組織知」に変える!業務効率化とは■実施日:令和7年10月17日(金)■参加対象:無料■申込者数:155人■プログラム<Program1>組織に知をためる!税務担当者の持つべき心構えとは<Program2>“伝わる”連絡が成果を生む!SMS活用で変わる徴収業務<Program3>給報特化型AI-OCRで実現!住民税業務の効率化<Program4>

概要■テーマ:長沼町に学ぶ、「経費削減」×「職員満足度」×「行政サービス向上」を生み出す方程式とは?■実施日:令和7年11月20日(木)■参加対象:無料■申込者数:57人■プログラム<Program1>【長沼町】6年間で2,000万円コスト削減⁉<Program2>バックオフィス業務コストの削減に繋がる エプソンのインクジェット複合機のご紹介<Program3>バックオフィスから始める自治体改革:

適正・公平な課税のための資料探しに膨大な時間と手間がかかっていた。 必要な情報をすぐ閲覧できることで職員の知識の底上げにつながる。 業務の背景理解を深めることでよりよい市民サービスを目指す。 CHECK! 導入実績 越谷市 左:行財政部 資産税課 主幹 和田 雄一(わだ ゆういち)さん 中央:行財政部 資産税課 主任 角田 光(かくた ひかる)さん 右:行財政部 資産税課 主任 中里 佑樹(なかざ

埼玉県越谷市

終わりの見えない戸籍業務、職員に重くのしかかる負担。 特許技術で戸籍確認を効率化!最短20分の“相続人調査”へ。 複数部署にまたがる業務だからこそ、導入効果も大きい! 戸籍業務を支える、相続人調査に特化した頼れるパートナー。 - AI相続ミツローくんの強み - コラム|福島県郡山市とサムポローニアが連携協定を締結。「AI相続ミツローくん」で相続人調査の負担軽減へ interviewee サムポロー

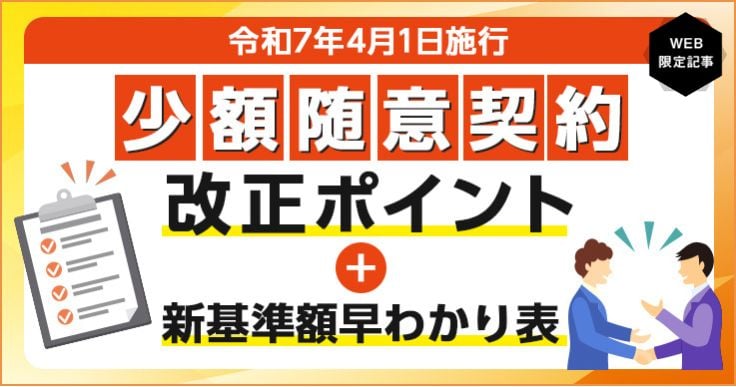

少額随意契約(少額随契)とは 【比較表】少額随意契約の基準額改正前後の違い 少額随意契約のメリット・デメリット 基準額引き上げを実施した自治体の事例 【FAQ】少額随意契約についてよくある質問 基準額改定を踏まえた少額随意契約の今後の運用ポイント 少額随意契約と随意契約の違い 少額随契が使える条件と注意点 メリット|迅速性・業務負担軽減など デメリット|透明性・公平性の担保課題 東京都港区 福

相関図や書類を毎回手作業で作成し、複数の管理簿に情報が点在していた。 属人化を脱するため、進捗や履歴を全員で共有できる環境を目指した。 主要な業務に力を入れるために効率化と情報共有を推進する。 左:企画財政部 固定資産税課 主任 佐竹 菜々子(さたけ ななこ)さん 右:企画財政部 固定資産税課 主事 鷲谷 はるか(わしや はるか)さん 相続人調査は、固定資産を所有する人が死亡した場合、新たな納税義

埼玉県戸田市

庁内でのツール活用が進まずに、別の手段を模索して切り替えを検討。 トライアル時の庁内アンケートでは、90%以上が継続したいという回答に。 活用促進に向けた工夫が、スムーズな横展開につながる。 福島県でのチャレンジ 共同調達に参加予定!すでに活用中の自治体に聞いた2つの質問 沖縄県内の情報共有 他自治体はどうしている?よくある質問に担当者が回答します。 複数自治体間で効果を波及させる県内での共同調達

福島県本宮市大阪府藤井寺市他1件

持続可能なまちづくりのために新たな資金調達の方法を模索。 個人向けの債券が人気を集め、発売から3営業日で完売へ。 各課の理解を得る働きかけを今後も丁寧に続けていきたい。 北九州市 財政・変革局 財務部 財政課 左:財務担当係長 髙野 一成(たかの かずなり)さん 中央:主任 神谷 雄志(こうや ゆうし)さん 右:矢野 弘起(やの ひろき)さん 同市は、高度経済成長期に深刻な公害問題に悩まされたが、

福岡県北九州市

“西川町のファン”を増やし、人口減と財政難を食い止める。 若年層・富裕層をターゲットにNFTを発行し、大きな成果に。 職員一人ひとりが事業の意義と予算の流れを意識するように。 西川町 かせぐ課 左:NFTサウナ係 兼 商工係長 渋谷 章吾(しぶや しょうご)さん 右:商工係 主事 横川 静玖(よこかわ しずく)さん 少子高齢化による税収減で、財源確保に苦慮している自治体も少なくないだろう。同町もそ

山形県西川町

.jpg&w=1920&q=85)

.jpg&w=1920&q=85)