全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。

今回はその中から、宮城県都城市の「3方よしを実現する広告原資を活用した学校保護者間連絡アプリ」を紹介する。

※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。

取り組み概要

都城市では、

①欠席連絡の市民及び小・中学校の負担軽減

②災害時等の安定した緊急連絡

③アンケート・調査の効率化

④市・学校・保護者間における情報伝達の効率化

これらを目指し、学校・保護者間連絡ツール「sigfy (シグフィ―) 」を令和4年に導入。

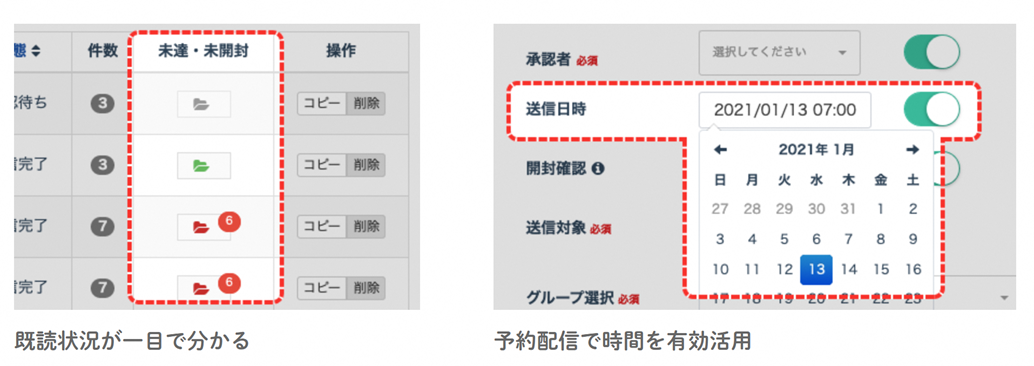

主な機能として、欠席遅刻連絡機能、アンケート機能、メッセージ機能を具備。欠席遅刻連絡はタブレットなどでも一覧で確認可能であり、授業中等でも確認できる。メッセージは、未読・既読が一覧で確認できるほか、ファイルを添付可能、指定時間に予約配信ができる機能、送信先を学校全体、学年、特定のクラス、個人、部活動等の特定のグループなど、細かく設定する機能等もある。

また、兄弟を認識し、連絡の重複がないようにすることができるほか、複数の家族が登録可能である。アンケート進捗管理機能も回答集計機能を備えている。

取組のポイントは3点。学校独自のツール導入を廃して市全体の導入とし効果発現を最大化した点。また、企業広告を原資として活用することで、市負担が「0円」の無償導入を実現した点。加えて、小中学校のみならず、公立の幼稚園および保育園でも導入した点である。

背景・目的

同市では、児童の欠席連絡などの際に、学校への直接電話やほか家庭の子どもに欠席連絡票を持って行ってもらう運用が行われていた。学校への直接電話する運用においては、保護者視点では、込み合う時間には電話がつながらない、決められた短い時間に電話しなければならない、病院の順番待ちに入っている等で電話ができないなどの課題があった。

また、学校の先生にとっても、電話を受ける手間、メモをする手間、それを関係者間で共有する手間が生じていた。ほか家庭の子どもに欠席連絡票を持って行ってもらう運用については、家族全員が病気にり患しており外に出られない、病気等の感染リスク、また遠出等で当日にいない場合には前日までに他家庭に依頼をしにいく必要があるなどの課題があった。

加えて、学校からの連絡や市および教育委員会からの連絡手段が紙であり、生徒が紙をなくしてしまい保護者に伝わらない、紙媒体は保管されず後から読み返すことができない、イベント等申込等のフォームに飛ぶのに二次元コードの読み込みが必要、印刷代が必要になっているほか、学校およびクラス毎の仕分けに多大な手間が生じるなどの課題があった。

アンケートについても、紙が主体であり、保護者・学校・教育委員会共に、配布・回答・集計で大きな手間が生じているほか、未回答者の把握も困難であった。なお、一部の学校では連絡ツールを運用していたが、無償ツールであり、セキュリティ面の不安、災害発生時の一斉連絡時のサーバー負荷の不安があったほか、各学校バラバラの運用であるため、市及び教育委員会からの連絡ツールとしては利用することができなかった。実際に熊本地震の際には、サーバーダウンによって重要な情報伝達ができなかったツールもあったことから、特に災害発生が増えている現状に鑑み、安定性のある、まさにインフラとしての連絡ツールが必要であると考えていた。

取り組みの具体的内容

都城市では、

①欠席連絡の市民および小・中学校の負担軽減

②災害時等の安定した緊急連絡

③アンケート・調査の効率化

④市・学校・保護者間における情報伝達の効率化

これらを目指し、学校・保護者間連絡ツール「sigfy」を令和4年に導入した。

Sigfyは、アプリだけではなく、メールやガラケーにも対応できるメッセージ伝達手段を複数保持しており、これまでの稼働率が99.99%と、急なアクセス集中でもダウンせず、確実に情報を遅滞なく伝達できる面にメリットがある。

また、保護者はもちろんのこと、教員や市職員も利用しやすいツールであることが必要であり、操作も確認も、簡単・便利ということを意識して採用している。特に、本市においては、全学校の一括導入であること、また継続して使い続けていきたいツールであることから、現場に寄り添ったツールであることが重要であるとも考えていた。

加えてサポート体制も厚く、機能のアップデートタイミングも頻繁であり、今後ますます便利になるツールであると考えた。主な機能として、欠席遅刻連絡機能、アンケート機能、メッセージ機能を具備。欠席遅刻連絡はタブレット等でも一覧で確認可能であり、授業中などでも確認ができる。

メッセージは、未読・既読が一覧で確認できるほか、ファイルを添付可能、指定時間に予約配信ができる機能、送信先を学校全体、学年、特定のクラス、個人、部活動等の特定のグループなど、細かく設定する機能等がある。また、兄弟を認識し、連絡の重複がないようにすることができるほか、複数の家族が登録可能である。アンケート進捗管理機能も回答集計機能を備えており、効率化が図られている。

- 欠席・遅刻連絡機能 -

- アンケート機能 -

- メッセージ機能 -

- 添付ファイルの一例 -

また、生成AIを活用しメッセージ作成を支援できるようにした。

取り組みのポイントは3点。学校独自のツール導入を廃して市全体の導入とし効果発現を最大化した点。また、企業広告を原資として活用することで、市負担が“0円”の無償導入を実現した点。加えて、小・中学校のみならず、公立の幼稚園および保育園でも導入した点である。

なお、企業広告については、本市の都城市広告掲載要綱に沿って審査を経ることとしており、公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの、政治・宗教性のあるもの、公衆を不快とするもの等を廃しており、広告が利用の障害にならないよう広告配置位置等にも配慮している。現在はスポーツ教室等の子どもと相性のよい企業に協賛をいただいている。

特徴(独自性・新規性・工夫した点)

全国的に学校と保護者間の連絡ツールを入れているケースは、学校単位でツールを選定・導入しているケースがほとんどである。一方で、その場合、市民は転居のたびに、教職員は異動の度に新しいツールに慣れる必要があるほか、セキュリティや災害時の安定性等を考慮していないケースもあるように見受けられる。

また、市全体での情報発信やアンケートはできない。そのため、本市では、市が主体となり、他のツールを使っている学校も含めて、本ツールに統一した点に独自性がある。さらに、教育委員会の枠を超え公立保育園・幼稚園を含めて一括導入を実現し、効果を最大化しており、縦割りを乗り越えている点に新規性がある。

なお、自治体DX推進における一つの壁である予算獲得の困難さを乗り越えるため、企業広告を原資とし、市負担が“0円”の無償導入を実現した点に新規性・独自性がある。特に、子どものいる家庭に向けたピンポイントの広告が可能であることから、広告を原資とすることへの親和性が高く、企業からの協賛も得られている状況である。

取り組みの効果・費用

取り組みに係る市負担は“0円”。無償導入を実現している。対象者が約14,000人であり、コロナ禍の状況から欠席者が毎日5%程度との想定、保護者のコストが約5分、学校のコストが3分として計算しても、1日当たり、全体で約93時間程度、年間で18,600時間程度の効率化が実現できている。また、感染症予防の観点からも効果が大きかったものと考える。

市から保護者へのメッセージ通知については、年間で100万件以上送られており、印刷及び紙代の節約だけで1,100万円のコストメリットが生じることとなる。さらに、年間の100万件の印刷に要する時間は800時間、クラス毎等の仕分けなどに要する時間は1,000時間程度であり、合計して1,800時間程度の効率化が実現できている。

加えて把握ができていないものの学校から保護者へのメッセージ通知等も相当数あることが、全体の効果はより大きいものになっていると考えている。また、直接の連絡が可能であることから、訴求力が非常に高くなり、自治体の情報発信の高質化に寄与している。例えばあるイベントの周知を広報誌で先行して行ったものの、100人の枠に対して数人しか応募がない状況で、Sigfyを通じて周知を行ったところ、ものの数分で全枠が埋まり、圧倒的な周知効果を発揮している。また、アンケートの回答率も上昇している。

なお、旧来に比べて大変便利かつラクになったとの市民からの喜びの声をいただいているほか、Sigfyを保護者として利用している職員からは、例えば農業従事者と市の連絡ツール等で使えないだろうかなど、ツールの横展開の相談も来ており、利用者満足度が非常に高いことがうかがえる。

取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)

特に導入に当たっては、全校で一律導入であったことから、既存のツールを変更する。またアナログな手法から変化するなどの環境変化があり、学校教育現場での理解を得ることが課題であった。

そのため、ツール選定においては、市民のみがメリットを得るツールではなく、現場目線を大切にし、市民も学校現場もwin-winとなるツールを選定した。なお、当初は、企業広告を原資とすることを想定していなかったが、これまで学校単位での選択で、無料のツールを使っていたため、予算獲得に困難が予想された。そのため、企業広告を活用する手法を取ることとした。

今後の予定・構想

教職員の学校現場の勤務状況は非常に大変な状況にある一方、現時点ではツールを積極的に使えている学校とそうではない学校があることから、優良事例を横展開するなどにより、さらなる現場効率化に寄与したい。加えて、学校現場もデジタル化が進んでいることから、欠席連絡等を校務支援システムに取り込むなど、さらなる効率化が図られるような検討を進めたい。

また、類似施設や事業等において、本ツールが使えないかなど、学校での実績を踏まえた横展開の検討を進めたい。

他団体へのアドバイス

自治体にとって、学校現場は、全く同じ組織ではなく、近いものの遠い部分もある存在。そのため、一斉に新しいツールを入れる際には、必ず保護者や市のみならず、現場にとってもメリットがあるwin-winを実現することが同意を得るために重要。実際の導入の際には、導入前にデモ等で十分に現場の理解・実感を得ながら進めるとよいだろう。

【都城市:「学校らくらく連絡サービス」のスポンサーを募集しています】

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/59/44251.html

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)