公開日:

別府市がデジタルの力で業務を効率化!生成AIで変わる市民サービスと職員の働き方とは?【行革甲子園2024】

全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。

今回はその中から、大分県別府市の「自治体業務の効率化の切り札“AI”活用術」を紹介する。

※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。

取り組み概要

別府市では、生成AIを“市民の利便性向上”および“職員の負担軽減”の切り札として考えており、それぞれ以下の取り組みを進めている。

職員向け:生成AIを日々の業務に活用し、業務効率化を目指した取り組み

・令和5年11月から生成AIサービスの利用を開始した。

・令和6年3月に生成AIを活用した市議会議事録検索システムの実証運用を実施した。

市民向け:生成AIを活用したチャットボットサービスにより、市民の利便性向上を目指した取組み

・令和6年3月に、「子育て」分野を対象として生成AIを活用したチャットボットサービスの実証運用を実施した。

・令和6年度中に「子育て」分野の実証運用第二弾の実施および、実証運用の結果を評価し結果により本格運用の開始、並びに、他の分野への拡充を計画している。

取り組み期間

令和5年6月頃~:生成AIの調査研究の開始

令和5年8月3日~9月8日: 職員向け生成AI活用の実証運用 第1弾

令和5年9月26日~10月25日:職員向け生成AI活用の実証運用 第2弾

令和5年11月1日:職員向け生成AIの利用を開始

令和6年3月8日~4月1日:市民向け生成AIを活用した子育て部門のチャットボットサービス実証運用

令和6年3月8日~4月1日:職員向け市議会議事録検索システム(生成AI活用)の実証運用

令和6年度:生成AIを活用したチャットボットサービスの本番稼働を計画中

背景

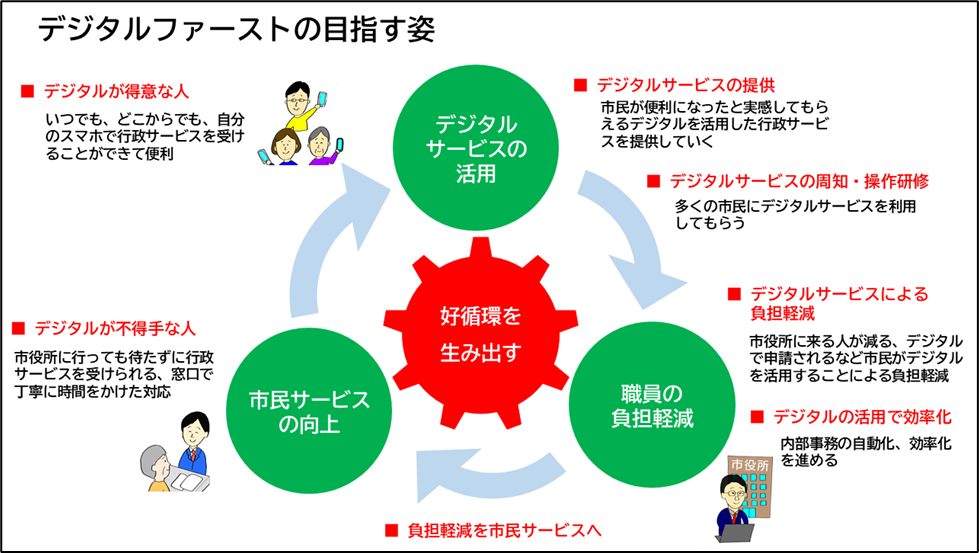

別府市では令和元年に「BEPPU×デジタルファースト宣言」を行い、令和3年に「デジタルファースト推進計画」を策定し“市民の利便性向上”、“職員の負担軽減”を目指し、デジタルを活用した様々な取り組みを進めている。

「デジタルファースト推進計画」では「いかなくていい市役所」「またなくていい市役所」「情報が直接とどく市役所」「行政運営の変革」を4本柱として、市民の利便性向上に向けた取り組みを進めている。「いかなくていい市役所」の取り組みとして公式LINEアカウントを活用したチャットボットサービス(以下「従来型チャットボットサービス」という)を実施している。

従来型チャットボットサービスでは、ライフイベントごと(転入、転出、転居、出生、おくやみ、結婚、離婚)と、子育て、障がい福祉、マイナンバー、ごみとリサイクルの4分野でサービスを提供している。また同チャットボットサービスは、事前に質問と回答を準備しておき、利用者が質問を選択することにより回答する仕組みであり、利用者の意図する質問がない場合に対応ができないという課題を抱えていた。

市役所で働く職員は、業務の多様化などによって時間外勤務の増加などの課題を抱えており、対応策としてデジタルを活用した業務効率化を図っていく、ということに取り組んでいる。そのような中、令和4年ごろから生成AIという衝撃的なニュースに触れ、生成AIを活用することで、市民の利便性向上や業務効率化に生成AIを活用できるのではないか?と考え、生成AIの調査研究を進め、様々な取り組みにつながっている。

目的

①生成AIを活用した、市民の利便性の向上

②生成AIを活用した、職員の業務負担の軽減

取り組みの具体的内容

1. 職員向け:

生成AIを日々の業務に活用し、業務効率化への取組み

・生成AIを活用し、職員の日々の業務を支援することにより業務負担の軽減を目指す取り組みである。

・生成AIの想定する利用方法としては「文書の作成、添削、要約」、「アイデア出し、アドバイス」、「関数などのプログラミング」など。

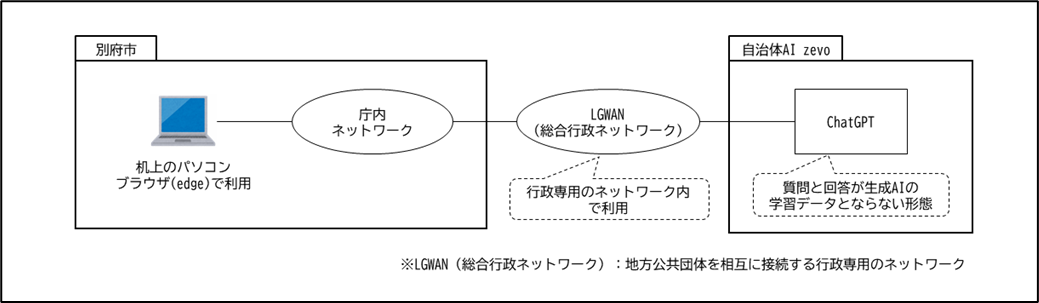

・セキュリティに配慮しLGWAN-ASPのクラウドサービスを利用。また、ガイドラインとして、利用上の注意点を策定し遵守を徹底した。

・生成AI活用の説明会を実施し、生成AI活用勉強会を開催。本格稼働の前に実証運用を2回実施した。

・実証運用第一弾の結果として、「仕事の効率化向上する 87%」「新たなアイデアや知識を得ることができた 68%」「今後も継続して利用したい 92%」と業務の効率化に寄与できると評価した。

・実証運用第二段階では、第一弾のときのLLM(大規模言語モデル)※1はChatGPT3.5であったが、ChatGPT4を利用し、3.5との機能差を評価するために実施した。2回の実証運用を経て、令和6年11月より本格運用を開始した。

・利用者は、全職員を対象とし、利用の要件としては「説明会参加者、または、説明会動画の視聴者」「業務に必要な職員」とした。

・申請方式(令和5年9月2日 事務連絡 ChatGPT 等の生成AI の業務利用について 総務省自治行政局デジタル基盤推進室 に準拠)とした。

・LLM(大規模言語モデル)は、OpenAI社のChatGPT4-8Kを利用している。

図 職員向け生成AIの接続概念図

図 職員向け生成AIの接続概念図

※1 LLM=Large Language Modelの略で「大規模言語モデル」のこと。大規模言語モデルは、大量のテキストデータで学習した自然言語の言語モデルのことであり、生成AIの基盤となっている。

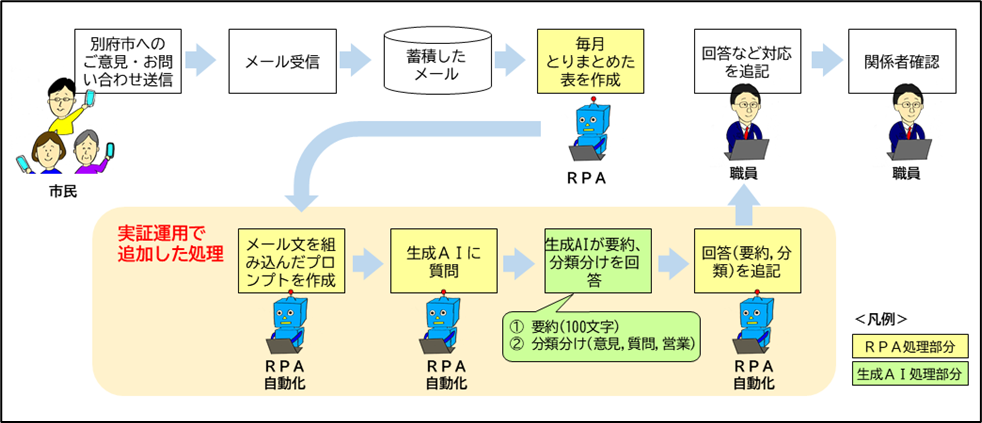

日々の業務以外の取組みとして生成AIとRPAを連携し、市民からの意見メールの「分類」「要約」の作成を生成AIで行っている。

図 生成AI×RPAのメールの分類、要約業務フロー

図 生成AI×RPAのメールの分類、要約業務フロー

また、アンケート結果の自由記述欄の記載内容を人手で1件ずつ内容を確認し分類していた作業において、生成AIとRPAを連携し、生成AIで分類しその結果を人がチェックするという作業に利用している。

2. 市民向け:

生成AIを活用したチャットボットサービスへの取組み(実証運用段階:令和6年6月時点)

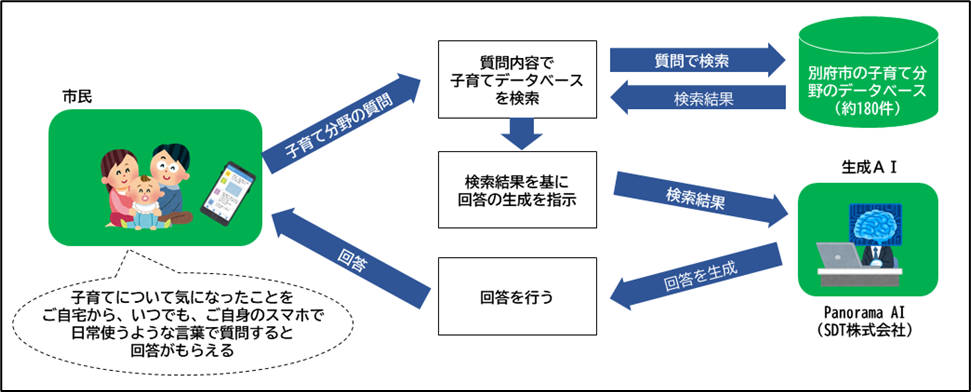

・生成AIを活用し、市民から行政への質問に対して自動的に回答することにより、市民の利便性向上を目指した取組みを進めている。

・生成AIを市民の利便性向上や健康増進などに活用していくことを目的に、大分大学医学部、SDT株式会社、別府市との産学官の三者連携協定を締結した。

・生成AIによるチャットボットサービスのポイントは、“利用者から自然言語の質問に対して別府市の情報の中から正しい回答を迅速に行う”ということである。

・別府市の情報を約180件登録した子育て分野のデータベースを構築し、LLMは別府市のデータベースの中から最適な回答を生成した回答を行う仕組みを構築した。

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の構成概念図

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の構成概念図

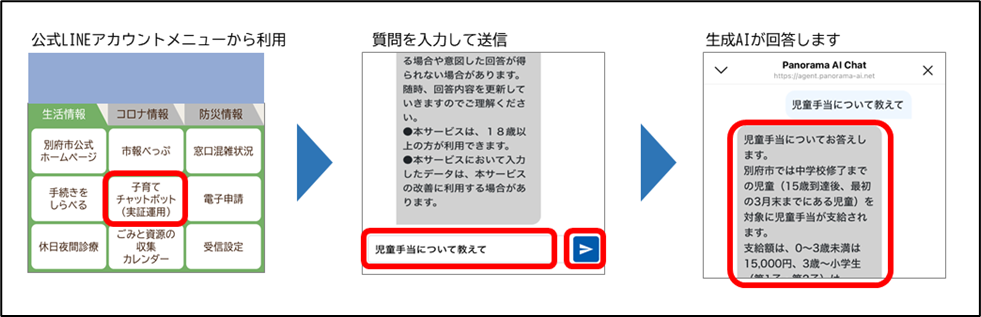

実証運用の利用方法としては、別府市LINE公式アカウントのメニューから自分が知りたい質問を自然言語形式で入力するだけである。

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の利用方法

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の利用方法

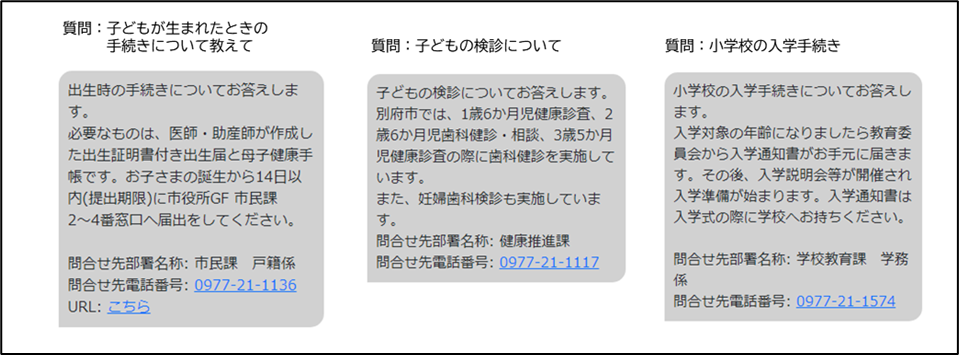

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の質問と回答例

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の質問と回答例

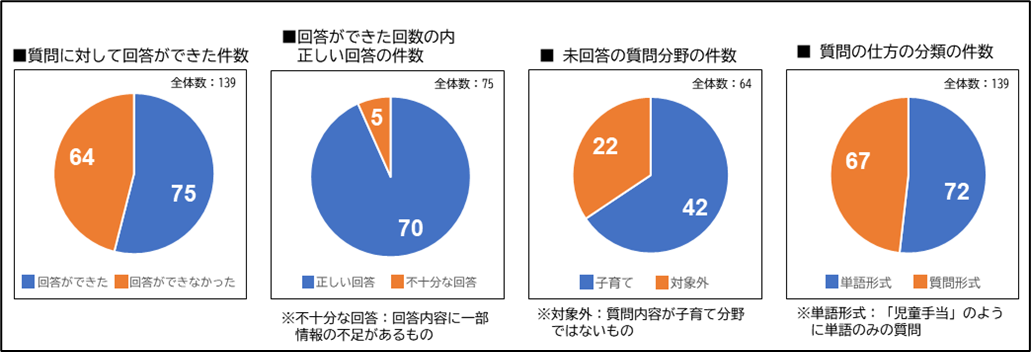

令和6年3月に実証運用を実施し、139回の利用中回答ができた件数は75件、回答ができた質問の中で正しく回答ができた件数は70件、正答率93.3%(70件/回答した件数75件)、不十分な回答は5件、完全に誤った回答は1件もなかった。以下は、実証運用の利用状況。

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の結果まとめ

図 市民向け子育てチャットボット(実証運用)の結果まとめ

今後、さらに調整を行い、多くの質問に対して回答が行えるようにするとともに、利用状況を見ながら回答の調整を行っていく運用ルールを確立し、再度、実証運用を実施する計画。

関連記事はコチラ:

関連記事はコチラ:

▶ まちの情報を活用する生成AIで、住民に絶え間ないサポートを届ける。

特徴(独自性・新規性・工夫した点)

■職員向けの仕組み

①いち早く、職員の生成AI活用を行った

・令和5年度に2度の実証運用を行った。また、説明会・勉強会などを開催し職員の生成AIへの理解を深めた。

・利用者は、全ての職員を対象として、申請および上長の決裁(業務で利用することの確認)にもとづき利用を許可している。なお、申請については、電子的に行っている。

・日々の業務以外に、アンケートやメールの分類や要約など、利用範囲を拡大している。

②セキュリティへの厳格な対応と利便性の確保

・行政専用の閉域ネットワークであるLGWANで、職員が日々利用する机上のパソコンから利用できる仕組みを導入した。

■市民向けの仕組み

①別府市の情報を基に正しい回答を迅速に行う仕組みの構築

・技術的にはRAG(検索拡張生成)※2を活用し別府市データベースの中から生成AIが回答を生成するような仕組みを構築した。

・別府市の外部データベースの構築はホームページの情報などを登録でき、職員が構築、修正できるようにした。

②質問に対する回答は常に一定であり、回答を行った理由が確認できるなど職員で構築や運用ができる仕組みを構築した。

・生成AIの動作がブラックボックスにならないように、利用状況の確認や、職員が質問内容に対して回答を行った理由が確認できた。また、職員が質問内容に対する回答を変更できるような仕組みとした。

※2 RAG=Retrieval-Augmented Generationの略で、直訳すると「検索拡張生成」となる。LLM(大規模言語モデル)のテキスト生成に、信頼の高い外部情報の検索を組み合わせる技術のこと。

取り組みの効果・費用

■効果

①職員向けの仕組み

・全体的な定量的な効果としての測定は困難であるが、アンケートの自由記述欄の分類分けに生成AIを活用することで2週間かかった作業が2日間で終了した事例がある。

・定性的な効果として“仕事の効率化向上する” “新たなアイデアや知識を得ることができる”など業務の効率化や業務の高度化に寄与するものと考えている。

②市民向けの仕組み

・実証運用中のため効果実績については未測定。

・以下に目標値における効果を記載する。

・500回/月の利用を目標とし、1回の問合せ対応時間を10分と仮定すると、年間の金額換算試算は以下のとおり。

試算500回×10分×12月÷60分×3,051円(令和5年度公表 別府市の給与・定員管理より)=3,051,000円/年

・定性的な効果としては、市民が自宅からご自身のスマートフォンでいつでも市の情報に質問でき、市民の利便性の向上につながると考えている。

■費用

①職員向けの仕組み

・生成AIシステムの利用料:77,000円/月(税込み)

②市民向けの仕組み

・実証運用中のため無償(令和6年6月時点)で実施中

・本格運用の費用については今後協議して決定する(月額固定費用を想定)

取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)

①職員向けの仕組みにおいて業務で活用してもらうための取組み

・生成AIを使ってみて、その機能に衝撃を受けたが、実際の業務にどのように役立つのか不明であった。まずは、使いながら業務での活用方法も考えながら利用する場面を想定して説明を行った。

・正しく使ってもらわないと効果を実感できないため、説明会や勉強会では、単に生成AIの使い方ではなく、業務での利用方法の提案もあわせて行うようにした。

②市民向けの仕組みにおいて正しい回答を行うための取組み

・自然言語での質問は、どのような質問がされるのかわからないので、事前の確認で様々な質問を行い回答内容の調整を行いながら、正しい回答を行うように生成AIを調整していった。

・実証運用では、質問内容と回答を日々確認しながら、回答内容の調整を行っていった。

③技術の進歩が速すぎる

・実証運用の確認作業中に、生成AIの新たな機能追加が実施され、それにより回答内容が変わるという事象が発生した。生成AIの技術は世界的に注目されており、日々新たな情報や定期的な技術発展が行われる。そのような技術発展に対して迅速に対応する機動力と柔軟性が必要になると考えている。

今後の予定・構想

①職員向けの仕組み

・今後、利用者の拡大、利用数の拡大を図っていく。また、通常業務以外の利用も拡大していく。

・そのために、効果的な利用例の共有などの情報提供、また、生成AI利用についての勉強会を開催していく。

・職員向けの業務知識の共有として、職員用のRAGを活用したチャットボットサービスの構築を図っていく。

②市民向けの仕組み

・市役所に対する問い合わせを生成AIを活用し、自然言語での質問に正しく、迅速に回答するチャットボットサービスを構築しサービスを提供する。

・チャットボットサービスと連携し質問内容により電子申請に誘導したり、関係課に連絡したりするなど、市民と市役所の接点(インタフェース)として機能するような市役所ポータルへ発展させていく。

他団体へのアドバイス

新たな技術は、まずは“自分たちで使ってみる”ということをオススメします。最初から委託すると自分たちに残るもの(経験、技術、思考など)が少なくなると感じ。また、将来的な夢をもつ(できればメンバーや組織で共有するとなおよい)と実現への一歩が踏み出せるのではないかと思う。

新たな技術を経験しておくことは、今すぐに利用する場面がなくても、将来的に課題が発生したときの解決策につながるものと考えている。新たな技術を多く知っていること、使えること、経験していることは、今後新たな課題が出てきたときの解決策としての考えが広がるものと思っているので、積極的に新たなことに挑戦していきたい。

【別府市公式ホームページ:生成AIの活用 生成AIの実証運用(第一弾)】

http://www.city.beppu.oita.jp/sisei/df/henkaku/ai.html

【別府市デジタルファースト推進室 公式note:生成AIの本格運用をはじめました】

https://beppu-city.note.jp/n/n45317d1eebd4