公開日:

【令和7年度版】スマートシティが進む自治体一覧!先進事例や導入ステップを解説

内閣府の「令和7年度スマートシティ関連事業の選定結果」をもとに、スマートシティに取り組む自治体の最新事例を一覧で紹介する。スマートシティは、ICTやAIを活用し、住民サービスや地域課題の解決を図るまちづくりのこと。本記事では、導入のポイントや注意点、支援制度の情報も整理している。スマートシティ施策の検討に、ぜひ役立ててほしい。

【目次】

• スマートシティとは?自治体が取り組む理由と背景

• 【令和7年最新版】スマートシティに取り組む自治体一覧

• 自治体が進めるスマートシティ導入ステップと実務ポイント

• 国のスマートシティ支援制度と自治体向け補助事業

• スマートシティ失敗事例に学ぶ自治体導入時の注意点

• スマートシティ自治体一覧を参考に、地域の未来を描く

※掲載情報は公開日時点のものです。

■スマートシティ導入の進め方と実務のポイント

■活用できる補助金や、導入時に陥りやすい課題への対応策

スマートシティとは?自治体が取り組む理由と背景

スマートシティとは、ICTやAIなどの先端技術を活用して地域課題を解決し、住みやすさの向上を図るまちづくりのこと。

日本では、超高齢化や都市部への人口集中により、地方自治体では住民サービスやインフラの維持が困難になっている。限られた資源で地域運営を効率化し、持続可能なまちづくりを支える取り組みとして、注目されているのがスマートシティだ。

スマートシティについて、詳細は以下の関連記事で解説している。

\“スマートシティ”を詳しく解説/

\“スマートシティ”を詳しく解説/

▶スマートシティとは?自治体の導入事例やメリット・課題を分かりやすく解説

スマートシティとスーパーシティの違い

スマートシティは、自治体が地域課題に応じて分野ごとに先端技術を導入する取り組みで、エネルギーや交通、医療、防災などを対象に段階的に進められる。一方、スーパーシティは国の制度にもとづき、まち全体を再設計し、複数分野にわたる技術を一体的に導入するのが特徴だ。

どちらもICTやAIなどの先端技術を活用し、暮らしやすいまちづくりを目指す点は共通しているが、制度上の位置づけや導入範囲に違いがある。

スーパーシティについて、詳細は以下の関連記事で解説している。

\“スーパーシティ”を詳しく解説/

\“スーパーシティ”を詳しく解説/

▶内閣府が掲げるスーパーシティ構想とは?スマートシティとの違いも含めて解説!

【令和7年最新版】スマートシティに取り組む自治体一覧

スマートシティ実装に向けた取り組みの一環として、内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省が令和7年度にスマートシティ関連29事業を選定している。

ここでは、内閣府の「令和7年度スマートシティ関連事業の選定結果」をもとに、選定事業一覧と取り組み例の一部を紹介する。

未来技術社会実装事業:3事業

未来技術社会実装事業とは、AIやIoT、自動運転、ドローンなどの先端技術を活用し、地域課題の解決と地方創生を目指す国の支援事業のこと。先導性や横展開が期待される自治体の取り組みに対し、現地支援体制を整え、関係府省が連携して伴走支援を行う。

内閣府の「未来技術社会実装事業」に選定されたのは以下の3事業だ。

■群馬県嬬恋村(つまごいむら)

ドローンを活用した「フェーズフリー型」スマート農業およびスマート防災DX

■千葉県東庄町

利根川を利用したドローンによる物流ルート設置事業

■大阪府東大阪市

自動運転の完全!民間事業による商業運行化プロジェクト

上記の中から、嬬恋村の取り組みを紹介する。

■群馬県嬬恋村の取り組み|ドローンを活用したスマート農業およびスマート防災DX

【▲事業モデル図】

群馬県嬬恋村では、農業人口の減少と災害リスクの高まりという二重の課題に対し、ドローンなどの先端技術を活用した「フェーズフリー型」スマート農業・防災DXを推進している。

この取り組みでは、平時の農業データや設備を災害時にも活用する体制を整え、農業と防災の仕組みを統合。人手不足の中でもキャベツを中心とした安定的な生産を維持し、次世代に継承できる持続可能な農業経営と地域防災モデルの両立を目指している。

※出典:群馬県嬬恋村役場

.jpg) \“防災DX”を詳しく解説/

\“防災DX”を詳しく解説/

▶防災DXとは?自治体の事例から見るデジタル技術を活用した災害対策

地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業):2事業

地域社会DX推進パッケージ事業とは、人口減少や少子高齢化が進む中で、ICTを活用し持続可能な地域社会を実現することを目的とした国の支援事業である。

この事業では、デジタル人材の確保や、AI・自動運転といった先進技術の実証、通信インフラ整備の補助などを通じて、地域課題の解決と地方創生を後押しする。好事例を全国に展開していくことで、自治体や地域の現場でのデジタル実装の早期実用化をねらう。

総務省の「地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)」に選定されたのは以下の2事業だ。

■北海道更別村(さらべつむら)

平時・災害時共通 地域通信基盤の強化・拡大とライフスタイルセンシングによる地域課題解決の取り組み

■愛媛県新居浜市

地域デジタル通信基盤を活用した災害時における地域医療の課題解決事業

上記の中から、更別村の取り組みを紹介する。

■北海道更別村の取り組み|平時・災害時共通 地域通信基盤の強化・拡大とライフスタイルセンシングによる地域課題解決の取り組み

北海道更別村では、居住地域による通信環境の格差や、高齢者の単身世帯増加といった課題に対応するため、レジリエンスの高い地域通信ネットワーク「NerveNet」の導入を進めている。

併せて、整備したネットワークと電力センサーを活用し、独居高齢者の生活習慣病や認知症のリスクを可視化。日常生活のデータを分析し、行動変容を促すことで、健康維持と地域見守り体制の強化を図るスマートシティの実装を推進している。

※出典:内閣府「令和7年度スマートシティ関連事業の選定結果」

スマートシティ実装化支援事業:8事業

スマートシティ実装化支援事業とは、先進技術や官民データを活用し、都市の課題解決と新たな価値創出を目指す国の支援事業である。都市活動やインフラの管理・活用を高度化し、スマートシティの実現に向けた取り組みを、令和元年度から全国で後押ししている。

国土交通省の「スマートシティ実装化支援事業」に選定されたのは以下の8事業だ。

■宮城県仙台市

複合データの利活用を通じた高度な施策サイクルの実現

■東京都千代田区

大手町・丸の内・有楽町地区スマートシティプロジェクトエリアマネジメントDX(エリマネDX)実装化事業

■東京都港区

高輪ゲートウェイ駅周辺地区 エキマチスマートシティ事業

■東京都墨田区

AIを活用した新しい公園管理!大学のあるまちすみだ 都市空間スマート化実装事業

■愛知県岡崎市

不動産活用効果予測サービス実証事業

■三重県四日市市

四日市スマートリージョン・コア推進事業

■大阪府大阪市北区

うめきた2期地区等スマートシティ実証事業

■和歌山県すさみ町

観光拠点・防災道の駅中心の観光/防災の高度化・自動化実証事業

上記の中から、仙台市の取り組みを紹介する。

■宮城県仙台市の取り組み|複合データの利活用を通じた高度な施策サイクルの実現

宮城県仙台市は、「複合データの利活用を通じた高度な施策サイクルの実現」をテーマに、まちづくり計画の精度向上を目指すスマートシティの実装を進めている。令和7年度の国の実装化支援事業では「戦略的スマートシティ実装タイプ」に選ばれ、3,900万円の支援を受けている。

この事業では、都市計画やハザードマップなどの静的データと、人流・センサー情報といった動的データを都市OSで統合。生成AIを活用したデータ分析により、政策立案や意思決定の高度化を図る内容だ。

庁内の業務重複を解消し、市民アプリとの連携によるリアルタイムデータの活用にも対応。年度内に実証を終え、職員や専門家のフィードバックを踏まえた本格導入と、将来的な民間・周辺自治体への展開も視野に入れている。

※出典:国土交通省「プレスリリース」

地域新MaaS創出推進事業:5事業

地域新MaaS創出推進事業とは、先進的なモビリティサービスの社会実装とその高度化を目的とした国の支援事業である。

地域課題の解決と全国展開を見据え、有識者による審査を経て「先進パイロット地域」を選定し、MaaSの実証を図る。スマートシティの計画的な実装に向けて、関係府省と連携しながら取り組みが進められている。

経済産業省の「地域新MaaS創出推進事業」に選定されたのは以下の5事業だ。

■秋田県仙北市

特定小型スクーターシェアリングサービスの地方都市における社会受容性等検証事業

■神奈川県横浜市

横浜市青葉区東部地区オンデマンド交通実証(令和7年度)

■富山県富山市

富山駅周辺ラストワンマイル次世代モビリティプロジェクト

■三重県多気町・大台町・渡会町

デジタル基盤や6町・民間企業の協力体制の活用による「移動」「自動車」を核とした地域連携型サービスの事業モデルの構築

■島根県大田圏域(大田市・川本町・美郷町)

複数の医療機関・車両タイプによる医療MaaS車両共同利用モデル確立に向けた実証

上記の中から、多気町・大台町・渡会町の取り組みを紹介する。

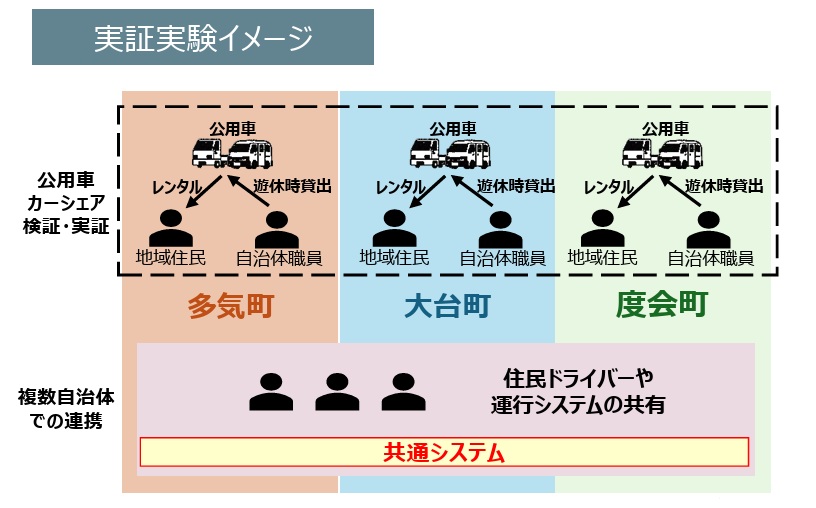

■三重県多気町・大台町・渡会町の取り組み|デジタル基盤や6町・民間企業の協力体制の活用による「移動」「自動車」を核とした地域連携型サービスの事業モデルの構築

三重県多気町・大台町・度会町など複数自治体は、運行システムやドライバーの共用による地域連携型の移動サービスモデルの構築に向けた実証を進めている(主体:三重広域連携スーパーシティ推進協議会)。

マイナンバーを活用したデータ連携や、住民共助による移動支援、公用車のカーシェア化などを通じて、広域での日常的な移動ニーズに対応。自治体・地域・民間企業が連携し、持続可能で効率的なモビリティサービスの事業モデルを検討している。

\“MaaS”を詳しく解説/

\“MaaS”を詳しく解説/

▶MaaSとは?自治体への導入メリットと課題について徹底解説!

日本版MaaS推進・支援事業:11事業

日本版MaaS推進・支援事業とは、デジタル技術を活用し、地域交通の持続可能性と利便性を高めることを目的とした国の支援事業である。

交通事業者や観光コンテンツとの連携を通じて、複数の移動手段を一体的に提供するMaaSを推進し、地域の輸送資源の最適活用と交通空白地の解消、生活・観光における移動手段の確保を図る。

国土交通省の「日本版MaaS推進・支援事業」に選定されたのは以下の11事業だ。

■北海道名寄市・稚内市・美唄市

二次元コードを活用した鉄道と二次交通の連携事業

■北海道小清水町・斜里町

オホーツク観光MaaS実証プロジェクト

■青森県弘前市

ひろさきMaaS推進事業

■群馬県前橋市

前橋市MaaS環境整備(上毛電鉄IC機能導入)事業

■群馬県高崎市

高崎市新モビリティサービス(高崎市GunMaaS)推進事業

■群馬県みなかみ町

モビリティデータを用いた交通計画策定支援システムの実証事業

■埼玉県越谷市

越谷市新モビリティサービス(越谷市MaaS)事業

■長野県飯山市

飯山駅周辺エリアにおけるシェア乗りタクシー実証運行業務

■愛知県春日井市

春日井のりかえアップデート・プロジェクト

■香川県高松市・多度津町・小豆島町など

「観光の足」確保に向けたタクシー利用利便性向上実証実験

■愛媛県四国中央市・今治市など

鉄道とタクシーの配車連携実証事業

上記の中から、小清水町・斜里町の取り組みを紹介する。

■北海道小清水町・斜里町の取り組み|オホーツク観光MaaS実証プロジェクト

北海道の網走市・小清水町・斜里町は、観光MaaSの実証事業として、公共交通を活用した広域周遊の仕組みづくりに取り組んでいる。鉄道やバス、デマンド交通、ライドシェアなど複数の交通手段を組み合わせ、レンタカーに頼らない観光を実現することがねらいだ。

3自治体が地域公共交通計画と連動し、交通事業者や民間企業と連携してサービスを構築。電子チケットの導入や位置情報データの活用を通じて、移動の利便性を高めながら、地域の観光消費や持続可能なモビリティのあり方を検証している。

※出典:国土交通省

【あわせて読みたい】

【あわせて読みたい】

▶日本版ライドシェアとは?自治体事例や公共ライドシェアとの違い・制度を解説

自治体が進めるスマートシティ導入ステップと実務ポイント

自治体がスマートシティを進めるにあたり、押さえておきたい導入ステップとポイントを解説する。

1. 初動段階

・地方公共団体等の取り組み体制の強化

スマートシティの導入は、単なる技術導入ではなく、地域課題の解決に向けた未来像を描くところから始まる。自治体では、人口減少や高齢化、財政制約などを背景に、「何をスマートにするのか」「なぜ取り組むのか」を明確にし、関係者間で共有することが重要である。

また、スマートシティは庁内の複数部門や外部機関、企業、住民団体との連携が前提となる。初動段階で体制を整え、推進の方向性を明確にしておくことが、実現性の高いプロジェクトにつながる。

2. 準備段階

・中核的な体制、および市民とのビジョンの共有

次に、地域の課題や強みを整理し、スマートシティで目指す姿を具体化するフェーズに入る。人口構造、インフラ、産業、福祉、観光などの現状を分析し、地域資源や市民ニーズと照らし合わせながら、スマート技術の活用領域を見極める。

この段階では、総合計画と連動させながら、どの分野でデジタルが価値を生むかを見極めることが重要だ。地元企業や市民団体との対話を通じて共感を得られる地域ビジョンを描き、納得感のある構想とすることで、庁内外の協力体制が強まり、プロジェクトの持続性と効果を高められる。

3. 計画(戦略)作成段階

・プロジェクトの実現に向けた具体的な計画の検討・策定有

この段階では、共有したビジョンをもとに、スマートシティの具体的な戦略を策定する。中心となるのは、関係者から成るプロジェクト推進主体(コンソーシアム)である。まず、自治体や地元企業、システム事業者などが連携し、主体的に関与する推進体制を構築する。

戦略の策定では、目標や課題、創出する価値を明確にし、取り組み内容、データ活用方針、システム構築、資金・工程計画、各主体の役割を整理する。

さらに、実行可能性を高めるためには、以下の視点が欠かせない。

・社会変化に対応できる柔軟な計画設計(アジャイル)

・市民ニーズの的確な把握

・推進体制のガバナンスルールの明確化

現実的かつ持続可能なスマートシティ実装に向け、計画段階での緻密な戦略設計がカギとなる。

4. 実証~実装段階

・資金計画や運用体制を含め、実装を見据えて検証を実施

スマートシティの社会実装には、戦略にもとづき、システムやサービスの実証を通じて計画の妥当性と市民の受容性を検証することが欠かせない。

本格導入に向けては、地域特性や進捗に応じて、特定エリアや先行分野から段階的に展開する柔軟なアプローチが有効である。市民と成果を共有することで、スマート社会への理解と共感を広げられる。

導入後もモニタリングを継続し、新たな技術やアイデアを柔軟に取り入れる必要がある。ITリテラシーの向上や制度・業務の見直しを通じ、地域のデジタル成熟を長期的に支える取り組みが求められる。

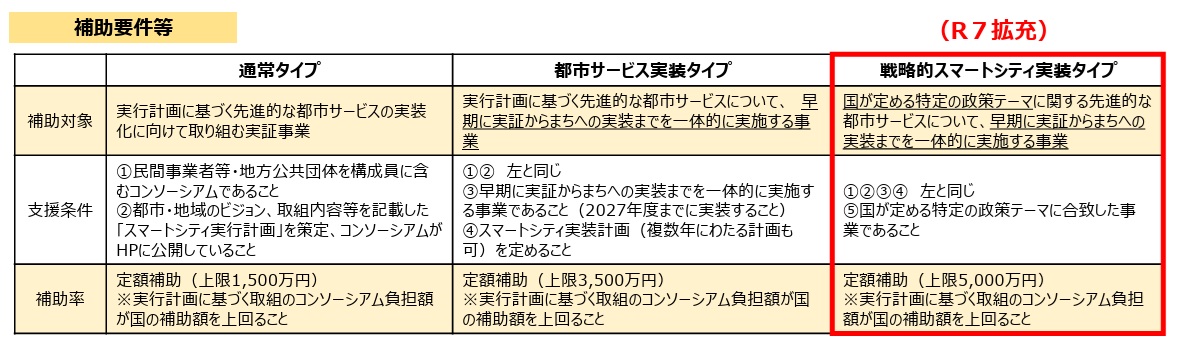

国のスマートシティ支援制度と自治体向け補助事業

出典:国土交通省「スマートシティ実装化支援事業(令和7年度の取り組み)」

スマートシティの推進にあたり、国は自治体向けに様々な支援制度が用意されている。例えば、全国のモデルとなるプロジェクトとして、各地域のスマートシティ実行計画にもとづき、データや先進技術を活用した都市サービスの実装に向けた実証事業を支援している。

定額補助の上限は、取り組みのタイプに応じて異なるが、最大で5,000万円。補助金制度の活用は、スマートシティの実現を力強く後押しする。

スマートシティ失敗事例に学ぶ自治体導入時の注意点

スマートシティの取り組みを本格化させる前に、実装段階で想定される課題や注意点を押さえておくことが重要だ。特に以下のような点に留意することで、導入後のトラブルを未然に防ぎ、持続的な運用につなげられる。

■実行力ある推進体制の構築

首長がリーダーシップを発揮し、庁内外で方針と役割を明確化。関係者との連携と情報共有を促進する。

■持続可能な財源設計

費用負担や収益配分を事前に整理し、寄附・クラファン等も活用。対価徴収やコスト削減による継続性も検討。

■住民参画の仕組み整備

説明会やアンケート、対話の場を設け、地域ニーズを計画に反映。合意形成と理解促進を図る。

■都市OSを活用した連携基盤の整備

サービス間や地域間の連携を見据え、都市OSの導入と活用を前提とした基盤を整備する。

■KPIにもとづく評価と改善の実施

課題解決に向けた進捗を定期的に評価し、効果が薄い取り組みは柔軟に改善していく。

これらの注意点を踏まえることで、スマートシティの社会実装を現実的かつ効果的に進めることができる。

スマートシティ自治体一覧を参考に、地域の未来を描く

スマートシティの推進は、住民の利便性を高めるだけでなく、超高齢化や人口減少といった構造的な課題への対応策にもなり得る。ただし、真に効果的な施策とするためには、自治体が単独で進めるのではなく、住民の声を取り入れた計画づくりが不可欠である。

すでに多くの自治体で、スマートシティ導入に向けた検討や実証が始まっている。各地の取り組みを参考にしながら、住民ニーズの把握や民間事業者との連携手法など、実効性のあるスマートシティ計画の進め方を検討していきたい。