この記事で分かること

■防災・環境・地域づくりに貢献するグリーンインフラの基本と導入メリット

■全国の先進事例とともに学ぶ、実践的な活用方法と効果

■補助金・支援制度を活用し、導入を成功させるための実務ポイント

グリーンインフラとは?自治体が導入を進める背景と理由

グリーンインフラとは、自然がもつ防災・環境・景観などの機能を、社会資本整備や土地利用に活かす考え方である。植物や土壌の力を引き出し、防災・減災、地域振興、生物多様性の保全といった複数の役割を一体で果たす「多機能性」が特徴だ。

この概念はアメリカで提唱され、ヨーロッパにも広がった。とくにEUでは「グリーンインフラ戦略(Green Infrastructure Strategy)」を採択し、気候変動への適応や生物多様性保全の柱として導入が進んでいる。

日本でも国際的な流れを受け、平成27年に国土交通省が「グリーンインフラ推進戦略」が策定された。

自治体で注目される理由

多くの自治体がグリーンインフラに注目する背景には、人口減少や少子高齢化による土地利用の変化、そして気候変動による災害リスクの増加がある。こうした複合的な課題に対し、従来のグレーインフラだけでは対応が難しくなっているのが現状だ。

そこで、自然の力を活かすグリーンインフラが新たな選択肢として注目されている。防災・減災、景観形成、地域振興といった多様な機能を統合的に活用することで、課題の解決とあわせて、地域の価値向上にもつながると期待されている。

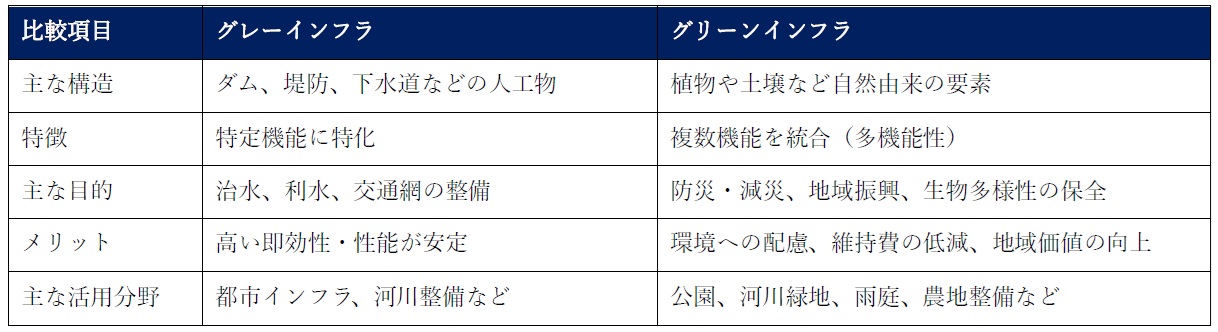

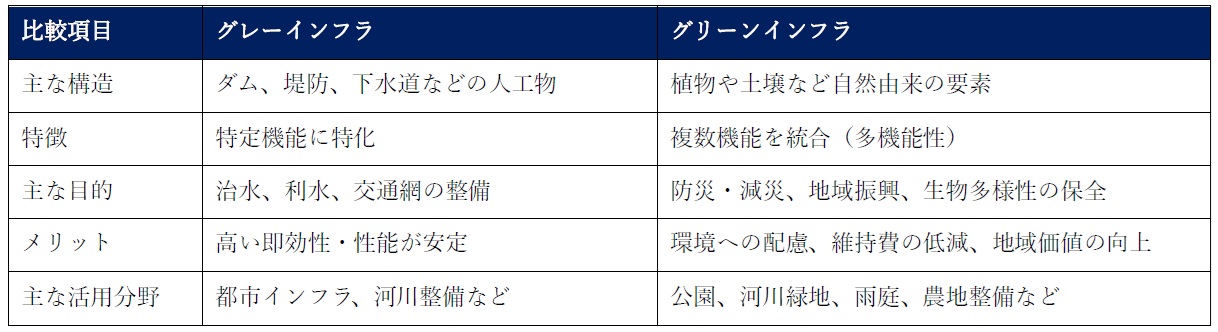

グレーインフラとグリーンインフラの違いとは?

グレーインフラはダムや堤防、下水道などの人工物で構成され、治水や交通など特定の目的に特化して整備される。一方、グリーンインフラは自然の力を活かし、防災・減災に加えて景観形成や生物多様性の保全など、複数の機能を同時に担えるのが特徴である。

地域の特性や目的に応じて両者を適切に組み合わせることで、より持続可能で柔軟なまちづくりが可能になる。

全国の自治体におけるグリーンインフラの導入事例

日本全国の自治体で、地域特性に応じたグリーンインフラの取り組みが進められている事例を見てみよう。

東京都世田谷区・武蔵野市|「雨にわ」でNbS普及・実証

都市化が進み、土地の約7割が宅地となった世田谷区・武蔵野市では、従来型の雨水対策が限界を迎えていた。これに対し、自然の仕組みを活かす「Nature-based Solutions(NbS)」の考え方にもとづき、市民・NPO・行政が連携して新たなアプローチに取り組んだ。

■取り組みの概要

・整備内容:雨水を浸透・貯留する「雨にわ」を地域に複数設置

・進め方:世代を超えた住民参加型のワークショップ形式で推進

・連携体制:市民、NPO、行政の三者による協働

■得られた効果

・年間26立方メートル以上の雨水浸透を記録

・土壌の高い保水性を科学的に確認

・延べ300人以上が参加し、治水と地域コミュニティ形成を同時に実現

この取り組みは、NbSを活用した市民参加型グリーンインフラの好事例として注目されている。

※出典:国土交通省「グリーンインフラに関する実施済みの取組」

神奈川県横浜市|流域治水とグリーンインフラを組み合わせたまちづくり

急速な都市化により流域の保水機能が低下し、水害リスクが増大していた神奈川県横浜市の鶴見川。この課題に対し、国と市が連携し、日産スタジアムを含む一帯を巨大な多目的遊水地として整備した。

■取り組みの概要

・目的:洪水時の水害リスク軽減と流域全体の治水強化

・施設概要:スタジアム周辺を遊水地として活用(※都市の既存資源を転用)

・実績:令和元年東日本台風時に約94万立方メートルの河川水を一時貯留し、下流の被害を抑制

■平常時の活用方法

・スポーツイベントや市民のレクリエーションの場

・環境教育や生態系保全の拠点

・多様な生物の生息空間として都市に自然を取り戻す役割

この取り組みは、都市部の限られた土地を多機能に活用するグリーンインフラの代表例となっている。

※出典:国土交通省 北陸地方整備局「グリーンインフラを取り入れた流域治水について」

愛知県名古屋市|生物多様性マップで自然共生社会を推進

名古屋市では、希少生物の生息情報が非公開だったことから、開発事業者と保全団体の間に摩擦が生じていた。こうした課題を解消するため、市は生物多様性に配慮したまちづくりを支援する「生物多様性重要エリアマップ」を策定・公開した。

■取り組みの概要

・目的:開発と自然保全の両立に向けた情報の事前共有

・手法:市内の生物多様性の重要度を250mメッシュ単位で評価し、地図化して公開

・効果:事業者が開発初期から環境配慮の判断材料を得られるようになった

マップ公開後わずか1ヵ月で7件の事前相談が寄せられるなど、環境保全と調和した都市開発を支援するツールとして活用が進んでいる。

※出典:生物多様性自治体ネットワーク

愛知県安城市|公民連携で進める「田んぼダム」による水害対策

安城市では、一級・二級河川の上流に位置する準用河川や排水路の整備が課題となっていた。そこで、市域の約4割を占める農地を活用し、雨水流出抑制と治水機能の強化に取り組んだ。

■取り組みの概要

・施策名:田んぼダム(農地への雨水一時貯留)

・連携体制:地権者・耕作者・町内会との公民連携

・導入効果:堀内川流域で約4haの水田に1,371㎥の雨水を貯留、下流域の浸水被害を軽減

農業と治水をつなぐこの手法は、既存資源の活用と市民参加型の防災施策として、ほか地域でも参考となる先進事例である。

※出典:国土交通省「国土交通省における気候変動適応策等の取組概要」

グリーンインフラで実現できる主な施策と整備の方向性

グリーンインフラの取り組みは多岐にわたる。ここでは、代表的な施策と種類を紹介する。

雨水貯留・浸透施設による浸水対策と気候変動への適応

都市部で頻発する浸水被害への対策として、雨水を一時的に貯留したり、地中に浸透させる施設の整備が進められている。これらの施設は、流域全体の治水能力を高めるとともに、気候変動への適応策としても重要な役割を果たす。

具体的な施策としては、透水性舗装の道路や駐車場、校庭の緑化、家庭への雨水タンクの設置などが挙げられる。災害時のリスク軽減と平常時の雨水管理を両立できる点が、グリーンインフラならではの特長である。

緑地や水辺空間を活かした快適な都市環境の創出

公園や街路樹、屋上緑化などの都市内の緑地は、ヒートアイランド現象の緩和や住民の憩いの場として機能する。また、コンクリートで覆われた河川や水路を自然に近い形で再生する取り組みも進められている。

これらの空間は、市民の健康増進や子どもたちの環境学習の場としても活用され、都市の生活環境の質を高めるグリーンインフラとして注目されている。

官民連携による整備・投資の推進と人材活用

グリーンインフラの整備・管理には、行政だけでなく、民間企業や地域住民の参画が不可欠である。官民が連携することで、多様な資源・ノウハウを活用し、持続可能な運用体制を築くことができる。

国土交通省は令和2年3月、グリーンインフラの社会実装を目的とした「官民連携プラットフォーム」を設立。産学官の幅広い主体が参加し、知見や技術の共有、人材育成、官民投資の促進が進められている。

※出典:国土交通省「持続可能な地域づくり~グリーンインフラの推進~」

自然・景観・生態系を活かした地域振興と観光資源化

地域の自然環境や田園風景、歴史的なまち並みを保全・活用することは、グリーンインフラの重要な要素の一つである。適切に管理された森林や農地は、防災機能を高めるとともに、地域の魅力を活かした観光資源にもなる。

また、生態系に配慮した川づくりや里山の再生は、多様な生物の生息環境を生み出し、地域の個性とブランド価値の向上にもつながる。

グリーンインフラの導入効果!自治体のメリット

グリーンインフラの導入は、自治体に多岐にわたるメリットをもたらす。どのようなメリットがあるのか具体的にみていこう。

防災・減災に強いまちづくり

近年激甚化する自然災害に対し、従来のインフラ整備だけでは住民の安全を守りきれない場面が増えている。こうした中で注目されているのが、自然の力を防災に活かすグリーンインフラの活用である。

例えば、川の氾濫に備えて植栽帯や緑の防波堤を整備することで、流域の治水機能を補完しながら、地域の景観や生態系とも調和させることができる。ハード整備とグリーンインフラを組み合わせることで、防災・減災の総合力を高める取り組みが求められている。

景観・地域づくりへの貢献

グリーンインフラは、地域の景観を向上させ、住民にとっての憩いの場や交流の場を創出する。自然を活かした空間整備は、生物多様性の保全にもつながり、地域内外の生態系ネットワークの形成を促進する。

こうした取り組みは、快適で質の高い生活環境を生み出し、地域のブランド価値を高める。結果として、定住促進や観光・関係人口の拡大など、地域の持続可能性にも寄与すると期待されている。

環境・暮らしの課題解決

グリーンインフラは、都市部のヒートアイランド現象の緩和、水質浄化、二酸化炭素の吸収といった環境課題の解決に貢献する。自然の機能を活かすことで、従来のインフラでは補いにくい地域課題への対応が可能になるのである。

さらに、整備された緑地や水辺空間は、住民の健康増進やコミュニティ形成の場としても機能する。ハード整備だけでは得られない、生活の質の向上や地域のつながりの再生にもつながる点が、グリーンインフラの大きな特長である。

費用対効果の高い投資価値

グリーンインフラは、防災、環境保全、レクリエーションなど、複数の機能を一体的に備えており、費用対効果の高い投資と位置づけられる。限られた予算で多面的な成果を上げられる点が、自治体にとって大きな魅力だ。

例えば、公園の整備により、災害時は避難スペースとして、平常時は住民の憩いの場や生態系の保全拠点としても活用できる。グレーインフラに比べて初期費用や維持管理コストが低く抑えられることも多く、財政面から見ても持続可能な行政運営に資する手段といえる。

グリーンインフラ導入における自治体の課題と成功ポイント

グリーンインフラは多機能かつ将来性のある取り組みである一方で、導入や運用にあたっては自治体ならではの課題も多い。とくに維持管理体制の構築、人材の確保、地域関係者との合意形成など、現場レベルでの対応が求められる局面も少なくない。

本章では、自治体でよく見られる課題と、それを乗り越えるための成功のポイントについて整理する。

自治体でよくある課題|維持管理・人材・合意形成

・予算確保や維持管理の調整が難しい

・維持管理体制の構築が遅れている

・庁内の縦割りによる調整不足

・住民の理解・合意形成が進まない

・効果測定や評価の仕組みが未整備

・地域特性(気候・地形)への対応が必要

多くのメリットをもつグリーンインフラだが、その導入には上記のような課題が立ちはだかる。これらの課題を乗り越え、グリーンインフラの効果を最大化するには、いくつかの実務的なポイントを押さえておく必要がある。

次に、成功に導くための具体的なアプローチを整理する。

成功のカギは?導入を進めるための3つのポイント

1. リーダーシップと庁内連携の強化

首長による明確なリーダーシップと、部署を横断した推進体制の構築が鍵となる。縦割りの組織構造を超え、全庁的な取り組みとして位置づけることが重要だ。

2. 住民・民間・専門家との協働

計画段階から多様な主体を巻き込み、ワークショップや意見交換を通じて地域ニーズを反映させることで、合意形成と主体的な参画を促進できる。

3. 効果の「見える化」と発信

防災効果や環境改善効果をデータで可視化し、イベントや広報を通じて市民にわかりやすく伝えることで、取り組みへの理解と支持を広げやすくなる。

これら3つのポイントを意識することで、単なるインフラ整備にとどまらない、地域に根差したグリーンインフラの実装が可能となる。特に、住民や地域団体との信頼関係づくりや、効果の継続的な可視化と発信は、施策の定着と次の展開にもつながる。

グリーンインフラを「持続可能な地域づくりの柱」として根付かせるためには、全庁的な連携と丁寧なコミュニケーションが不可欠だ。

令和7年度版|グリーンインフラ導入に使える国の補助金・支援策

主な支援制度の例

・国土交通省「脱炭素都市再生整備計画認定制度」

緑化・脱炭素に資する都市整備を後押しする認定制度。

・環境省「自然共生サイト認定制度」

民間主体で保全されている緑地を公的に評価・認定し、地域資源としての価値向上につなげる。

グリーンインフラの導入にあたって、財源の確保は多くの自治体に共通する課題である。こうした現場の実情を踏まえ、国も支援制度を整備し、地方の取り組みを後押ししている。

とくに有用なのが、国土交通省・環境省・農林水産省の3省が共同で公表している「グリーンインフラ支援制度集」だ。令和7年度版には、自治体や民間が活用可能な40の制度が掲載されており、事業計画時の判断材料として活用されている。

制度は目的や対象によって多様で、地域の状況に応じた柔軟な活用が可能だ。導入を検討する際は、まずこの制度集を確認し、自団体に適した補助金や交付金の洗い出しから着手することが現実的な一歩となる。

グリーンインフラで持続可能な地域を実現するために

グリーンインフラは、自然のもつ多様な機能を活かし、地域課題を総合的に解決へ導く新たなまちづくりの手法である。公園、農地、森林など地域に眠る資源を見直し、市民や企業と連携してその力を最大限に活用することで、災害への備えと生活環境の質の向上を同時に実現できる。

グリーンインフラの視点は、地域に新たな価値を生み出し、将来世代に持続可能で強靭な社会を引き継ぐための有効な投資といえる。自治体においても、その導入と実践が今まさに求められている。

【あわせて読みたい:自治体事例】茨城県常総市,東京都府中市,大阪府大阪市

【あわせて読みたい:自治体事例】茨城県常総市,東京都府中市,大阪府大阪市