公開日:

日本版ライドシェアとは?自治体事例や公共ライドシェアとの違い・制度を解説

高齢化や人口減少により、過疎地を中心に公共交通の維持が難しくなり、移動手段の確保が課題となっている。国はその対策として「日本版ライドシェア」の導入を進めており、自治体でも注目が高まっている。本記事では、制度の仕組みや公共ライドシェアとの違い、取り組み事例、検討時のポイントを整理し、実務に役立つ情報を提供する。

【目次】

• 日本版ライドシェアとは?|制度導入の経緯と背景

• 日本版ライドシェアと公共ライドシェアの違いを比較

• 日本版ライドシェアのメリット・デメリット

• 自治体の取り組み事例|日本版ライドシェアと公共ライドシェアの実践

• 自治体が担う交通空白地対策とライドシェアの活用策

• 日本版ライドシェアは補助金で導入の可能性が広がる

※掲載情報は公開日時点のものです。

■実際に導入・活用している自治体の先行事例と、現場での工夫や効果

■制度を活かすために自治体が果たすべき役割と、導入に向けた具体的なステップ

日本版ライドシェアとは?|制度導入の経緯と背景

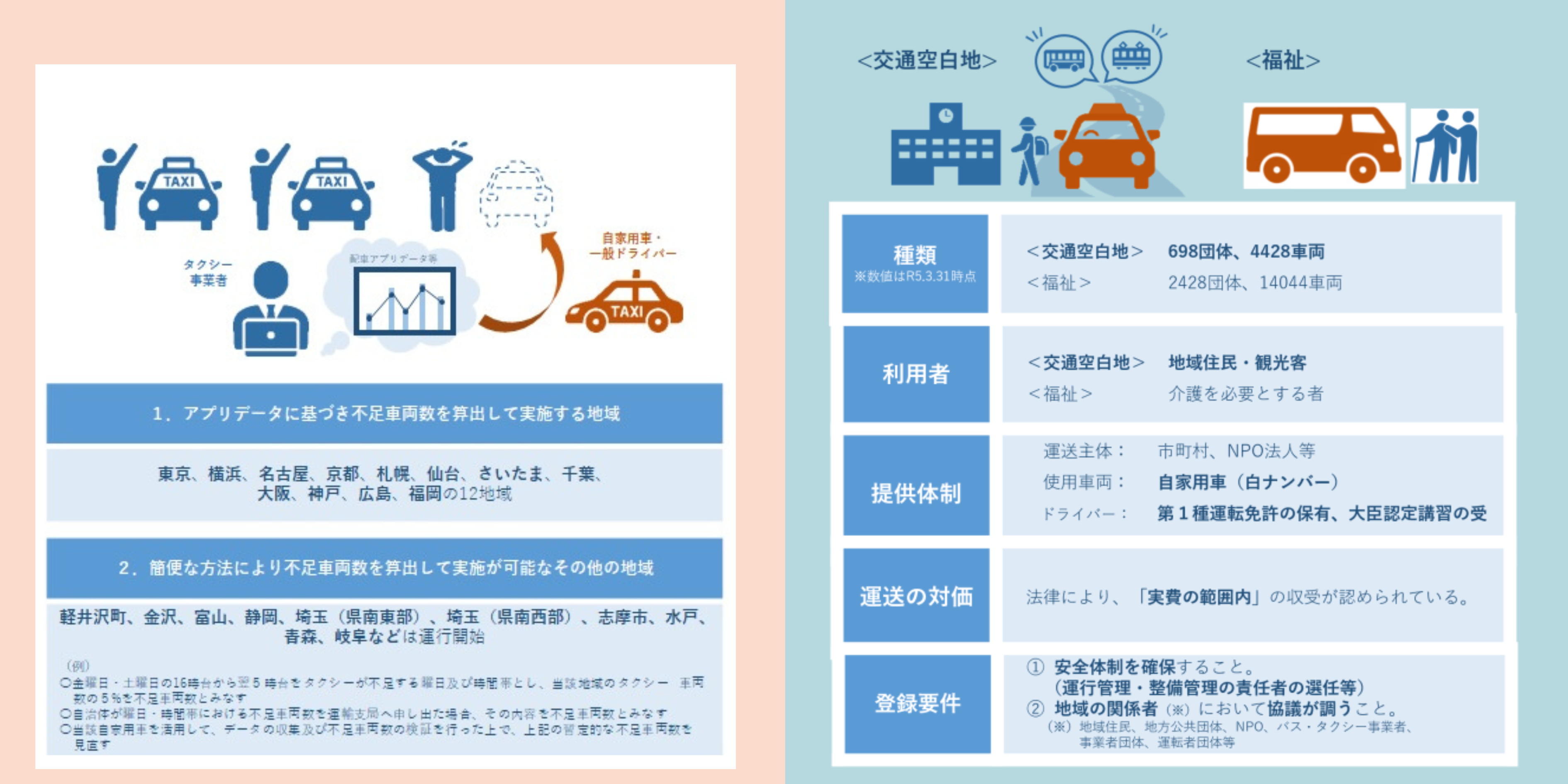

日本版ライドシェアは、令和6年4月に国土交通省が創設した「自家用車活用事業」で、道路運送法第78条第3号にもとづく制度である。タクシー事業者を運送主体とし、一般ドライバーが自家用車を使って運送を担うことで、地域や時間帯によって不足するタクシーの供給を補完する仕組みだ。

この制度の目的は、地域住民の移動手段を確保し、観光客の利便性を高めることにある。

自治体にとっては、交通空白地や担い手不足といった地域課題に対応する、有効な手段となるだろう。地域の実情に応じた柔軟な運用が可能であり、今後の地域交通政策においても重要な選択肢として位置づけられている。

※出典:国土交通省「日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について」

日本でライドシェアが普及しなかった理由と制度見直しの背景

日本でライドシェアが普及してこなかった背景には、以下のような課題があった。

・安全性や車両管理への懸念

・タクシー業界からの反発

・個人の車に乗ることへの抵抗感

・制度面の未整備

なかでも最大の要因は、道路運送法の規制である。一般ドライバーによる自家用車での有償運送は「白タク行為」とされ、原則として違法であった。

一方、過疎化や公共交通の縮小が進むなか、地域交通の担い手不足は深刻化している。こうした現実を受け、安全性と制度の整合性を両立しながら自家用車を活用できる新たな仕組みとして、「日本版ライドシェア」が制度化された。

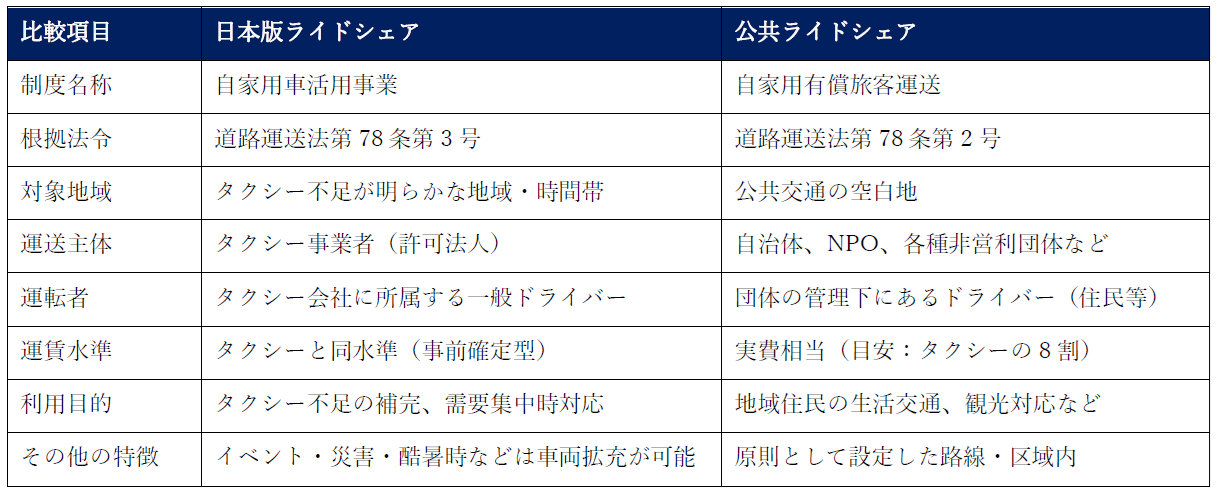

日本版ライドシェアと公共ライドシェアの違いを比較

国土交通省は「交通空白地」対策として、「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」と、「自家用有償旅客運送(公共ライドシェア/自治体ライドシェア)」2種類の有償運送制度を推進している。

いずれも地域の実情に応じた柔軟な移動手段を提供する仕組みだが、制度の目的、対象、運用主体などに明確な違いがある。以下に、両制度の主な違いを整理する。

【比較表】制度の主な違い

日本版ライドシェアは、タクシー事業者が運行管理を担い、一般ドライバーを活用する制度である。対して、公共ライドシェアとは、自治体や非営利団体が主体となり、営利を目的とせず住民の移動手段を確保する制度である。

日本版ライドシェアにおいて、自治体は直接の運送主体ではないが、導入調整や関係者との調整、住民への周知・利用促進など、自治体の役割も重要である。制度の“間接的な推進役”として、地域交通政策の中で積極的な関与が求められる。

※出典:国土交通省「日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について」

制度選択の視点

日本版ライドシェアと公共ライドシェアのいずれを導入すべきかは、地域の課題と目的に応じた制度選択が不可欠である。制度ごとの特徴を踏まえ、以下のような視点から整理することが重要だ。

・一時的なタクシー不足への対応が主な目的の場合

→ 日本版ライドシェアが適している。都市部や観光地など、曜日・時間帯により需要が集中する地域に向いている。

・日常的に交通手段が不足している地域での移動支援

→ 公共ライドシェアが適している。バスやタクシーが成立しにくい過疎地域、山間部などに有効である。

・柔軟な時間帯・イベント対応が求められるケース

→ 日本版ライドシェアでは、雨天・酷暑・イベント時などの供給拡充にも対応できる。

自治体に求められる役割

制度を選択したあとは、実際に自治体が担うべき役割や準備が生じる。以下に主なポイントを整理する。

・日本版ライドシェア導入の場合

- タクシー事業者との連携体制の構築

- 配車アプリや予約手段の周知・整備

- 地域特性に応じた運行時間帯や台数の調整

・公共ライドシェア導入の場合

- 地域公共交通会議での協議・合意形成

- 安全管理・整備管理の体制づくり

- 実施団体との連携、地域住民との情報共有

制度を単体で導入するのではなく、既存のバス・デマンド交通・オンデマンド交通などと組み合わせ、地域全体の交通ネットワークをどう構築するかという視点が求められる。必要に応じて、両制度を段階的に併用する選択肢も視野に入れるべきである。

.jpg) 【関連記事】デマンド型交通とは?

【関連記事】デマンド型交通とは?

▶デマンド型交通で交通空白地域を救え!地域住民の生活を支える柔軟な移動手段

日本版ライドシェアのメリット・デメリット

日本版ライドシェアには、自治体が導入を検討するうえでの利点と留意点がある。それぞれの観点を整理してみよう。

自治体目線でのメリット

・公共交通ではカバーしにくい地域の移動手段を確保できる

・観光客や高齢者など移動困難者の利便性が向上する

・副業ドライバーの活用により交通の担い手を確保できる

・運賃の柔軟な設定により、住民負担の軽減が期待できる

これらのメリットを踏まえ、日本版ライドシェアは地域の移動課題に応じた柔軟な対応策として位置づけられる。既存の公共交通と組み合わせることで、住民サービスの維持や地域の活性化にもつながる可能性がある。

自治体目線でのデメリットと課題

・事故発生時の責任の所在や補償体制が不透明な面がある

・安全性や犯罪リスクに対する住民の不安が根強い

・既存のタクシー事業者との共存・バランスが課題となる

新たな制度として期待される一方で、住民の安全確保や既存事業者との調整、運行品質の担保など、自治体として対応すべき課題も多い。導入にあたっては、制度の柔軟性だけでなく、地域の実情に応じた慎重な判断と環境整備が求められる。

自治体の取り組み事例|日本版ライドシェアと公共ライドシェアの実践

ここでは、全国の自治体における日本版ライドシェアや公共ライドシェアの代表的な取り組み事例を紹介する。制度の活用方法や連携体制、運行形態など、実務上のヒントにしてほしい。

群馬県桐生市|自治体連携による時間帯特化型の日本版ライドシェア

群馬県桐生市では、新型コロナの影響によるタクシー事業の縮小を受け、令和6年11月に日本版ライドシェアを導入した。市とタクシー事業者が連携し、不足する時間帯を特定して運行を実施。配車予約にはLINEを活用している。

この制度は、自治体の申し出により供給車両数や運行時間帯を柔軟に設定できる仕組みであり、桐生市はこの特性を活かして地域課題の解消を図った。導入から1カ月で約200回運行され、延べ350人が利用した。

※出典:国土交通省「日本版ライドシェア、公共ライドシェアの取組状況等」

大分県別府市|インバウンド需要に応える自治体・民間連携ライドシェア

大分県別府市では、急増するインバウンド観光客の移動手段確保を目的に、令和7年4月から公共ライドシェア「湯けむりライドシェアGLOBAL」の運行を開始した。市全域を対象に、24時間365日対応。UberやGOなどの配車サービスが利用可能で、タクシーを補完する役割を果たしている。

運行は別府市が主体となり、運送は一般社団法人B-biz LINKが担う。ドライバーは一般登録者が中心で、安全研修も実施。観光地の課題に対し、自治体と民間が連携し、柔軟に制度を活用した好事例である。

※出典:全国自治体ライドシェア連絡協議会

大阪府|日本版ライドシェアを全域・終日で特例運用

大阪府では令和6年5月から、大阪市や堺市を中心に週末限定で日本版ライドシェアを開始した。万博に伴う需要増を見据え、同年12月からは府全域で曜日を問わず24時間運行が可能となり、規制が特例的に緩和されている。

利用者は配車アプリを介して予約を行い、キャッシュレス決済で料金を支払うシステム。周辺交通への影響を最小限に抑え安全に乗り降りできるよう、ターミナル駅や集客施設の周辺では乗降しないよう利用者に対して協力を呼びかけながら運用している。

※出典:近畿運輸局

富山県南砺市|タクシー5社と連携する予約型公共ライドシェア「なんモビ」

富山県南砺市では、令和7年3月から市内5社のタクシー事業者と連携し、公共ライドシェア「なんモビ」の実証運行を開始した。市が運航主体となり、交通空白地の解消を目的に、毎週木・金・土曜日の17時~24時に運行している。

利用者は専用アプリで予約し、タクシー5社に通知される。対応できない場合のみ一般ドライバーが運行を担う仕組みだ。タクシー事業者と自治体が連携し、既存のインフラを活用した柔軟な運行体制の構築例として、全国の自治体から注目されている。

※出典:南砺市「なんモビ」公式HP

茨城県4市|広域連携で交通空白地を支えるライドシェアモデル

茨城県では令和7年1月から、つくば市・土浦市・下妻市・牛久市の4市が連携し、「地域連携公共ライドシェア」の運行を開始した。交通空白地における住民や来訪者の移動手段確保を目的とする。

乗降ポイントと運行時間はエリアごとに設定され、予約は専用WEBサイトで受け付ける。一般ドライバーが自家用車で運送を担い、マッチングにより配車される仕組みで、乗り合いにも対応。ドライバー不足や交通空白の解消に向けた新たな移動手段として活用が進んでいる

※出典:茨城県津市浦市役所

【あわせて読みたい取り組み】鳥取県智頭町

【あわせて読みたい取り組み】鳥取県智頭町

▶みんながみんなを支える持続可能な交通体系の構築「智頭の新しい交通の形 ~共助交通導入に向けて~」【行革甲子園2024】

自治体が担う交通空白地対策とライドシェアの活用策

公共交通の維持が困難な地域では、タクシーや乗合タクシーの利便性向上に加え、日本版ライドシェアや公共ライドシェアの導入が有効である。未導入の自治体に対しては、制度理解の促進や事業者との調整支援など、伴走型の支援が求められる。

観光地では、主要交通結節点からの2次交通の確保が課題となっており、計画的な配車、予約環境の整備、案内表示の充実が必要である。また、制度の段階的改正(バージョンアップ)も進む中、自治体には最新情報の把握と柔軟な対応体制の構築が求められる。

自治体に求められる主な取り組み例

・タクシーの利便性向上(ドライバー確保、営業区域の柔軟化など)

・乗合タクシーの普及促進

・日本版ライドシェア・公共ライドシェアの導入支援・実証運行

・タクシー事業者との共同運営体制の構築

・観光地での交通結節点における配車・予約環境の整備

・サイネージや案内表示による利用環境の改善

・制度のバージョンアップ(台数制限緩和、ダイナミックプライシング等)への対応準備

・関係機関(タクシー、バス、鉄道)との連携による地域交通の再構築

【あわせて読みたい】日本版ライドシェアと相乗効果も。

【あわせて読みたい】日本版ライドシェアと相乗効果も。

▶MaaSとは?自治体への導入メリットと課題について徹底解説!

日本版ライドシェアは補助金で導入の可能性が広がる

日本版ライドシェアの導入にあたっては、目的に応じた補助金の活用が可能である。地域の課題や導入目的に合った制度を選ぶことで、スムーズな立ち上げが期待できる。

例えば国土交通省は、令和7年度の「観光二次交通の高度化事業」で、日本版ライドシェアや公共ライドシェアの導入を支援している。また、「交通空白解消緊急対策事業」では、交通空白地を抱える自治体に対し、実証運行などへの補助が行われている。自地域に適した制度を見極め、こうした支援も活用しながら、実効性ある仕組みづくりを進めていってほしい。

.png&w=1920&q=85)