全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。

今回はその中から、愛知県豊山町の「職員誰一人取り残さないメンター制度」を紹介する。

※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。

取り組み概要

豊山町では、職場における職員の孤立や精神的不安を解消するため、メンター制度を令和4年度から導入・実施している。主に、若手職員(メンティ)を対象とし、その一人ずつに精神的なサポートを行う「メンター」を選任。

メンターはメンティに対してメンタリングを実施し、メンティの異変にいち早く気付く“センサー”的な役割を担ってもらう。異変を察知した場合は、その旨を事務局に報告し、その後に必要なサポートにつなげる取り組みだ。

・メンター(Mentor)……新入職員や若手職員の相談に乗り、メンタル面に特化してサポートを行う人

・メンティ(Mentee)……メンターからサポートを受ける側

・メンタリング(Mentoring)……対話によってメンターがメンティの精神的サポートを行うこと

背景・目的

同町では、ここ数年、特に採用後数年の若手職員の離職率が増加しており、心の不調を訴える職員も増加していた。その要因は必ずしも仕事によるものだけとは限らないものの、一人で悩みを抱え、孤立してしまうような環境を改善する必要があると考え、職場における職員の精神的不安や孤立を解消するため、「メンター制度」を試行的に実施することとした。

サポートを行う側の職員を「メンター」、相談する側の職員を「メンティ」とし、対話を通じて信頼関係を築きながら、精神的なサポート(メンタリング)を行う。メンターはメンティの異変にいち早く気付く“センサー”的な役割を担ってもらうことで、その後に必要なサポートにつなげることを目的としている。

取り組みの具体的内容

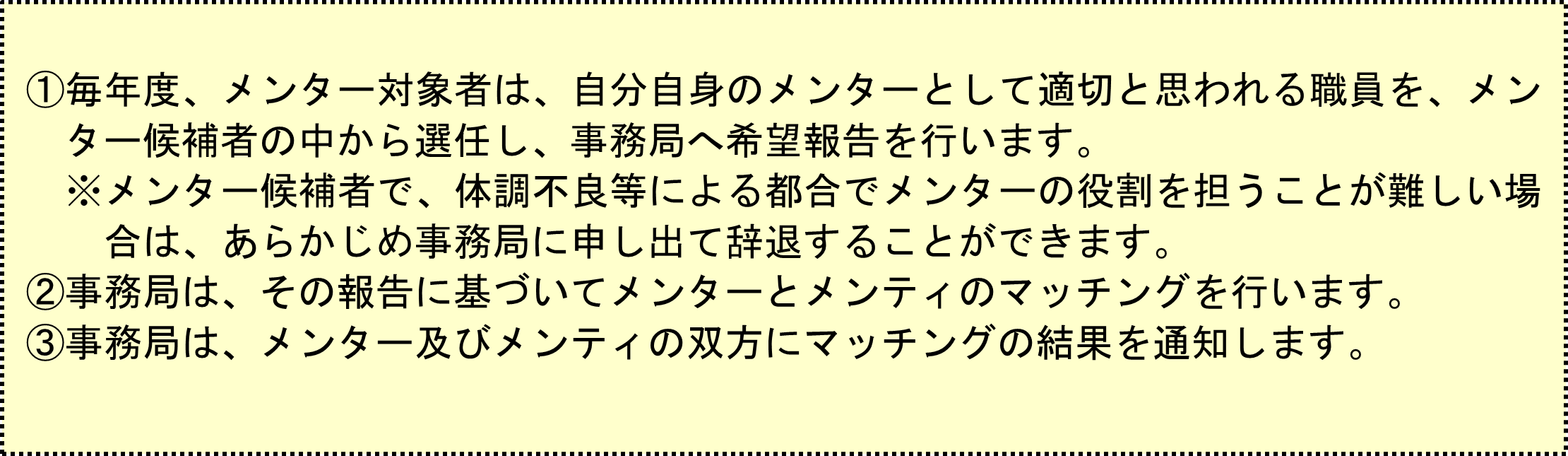

■メンターとメンティのマッチングまで

■メンターとメンティのマッチングまで

▲ メンター制度実施の手引きを作成し、職員全員に配付している。

▲ メンター制度実施の手引きを作成し、職員全員に配付している。

特徴(独自性・新規性・工夫した点)

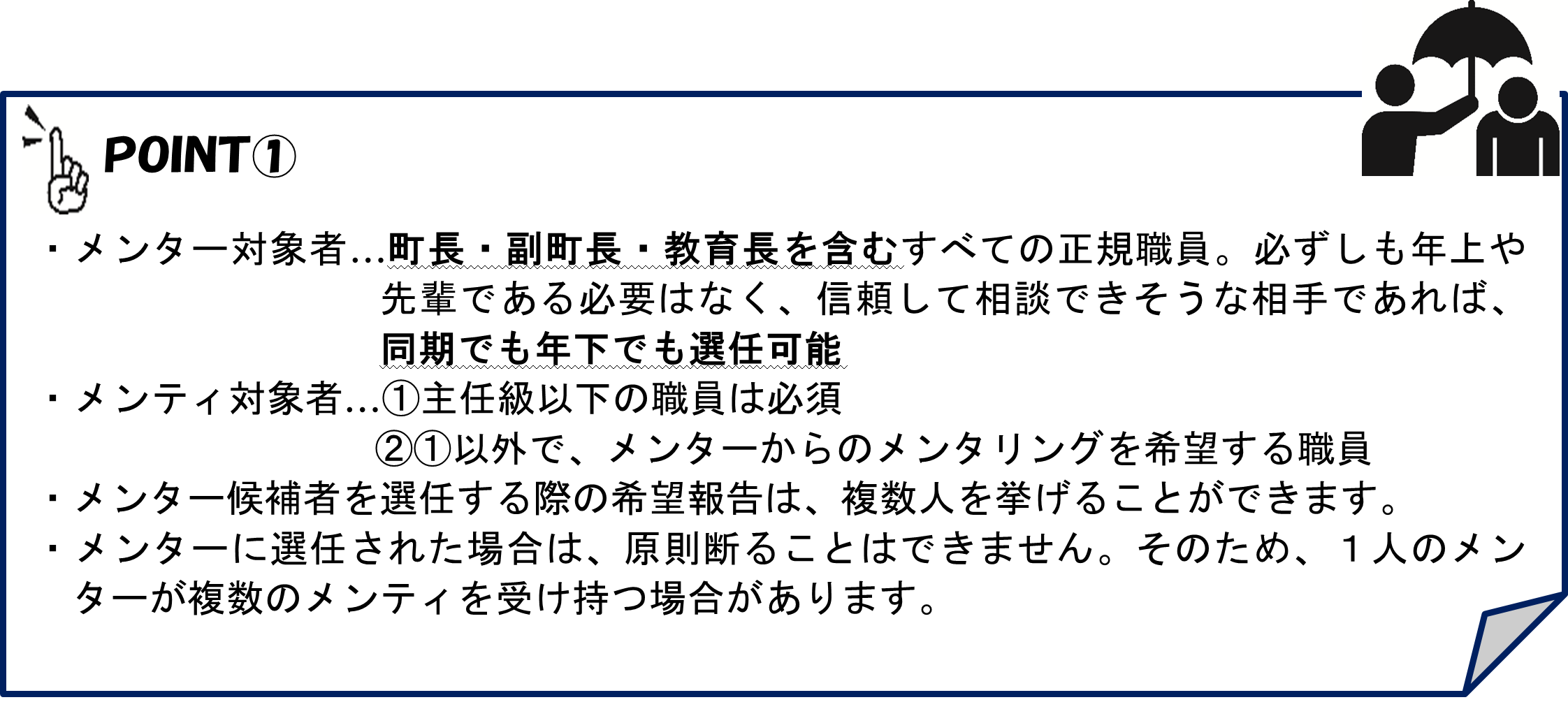

サポートする役割を担うメンターについては、所属はもちろん、年上や年下、先輩・後輩に関係なく選任することを可能としている。あくまでも“メンティが信頼してコミュニケーションを取ることができる相手を選任する”とすることで、コミュニケーションを取りやすい環境・条件としている。

取り組みの効果・費用

普段、なかなか話す機会が無い状況であったものが、コミュニケーションを取るきっかけとなっており、定期的にコミュニケーションが図られ、相談する相手がいることの安心感や、日々の不安の解消につながっている。

(参考)初年度(令和4年度)に実施したアンケートより

<意見の一例>

・定期的にコミュニケーションを取るきっかけとなり、表面上ではわからないメンティの考えや思いを確認できた。

・メンターとメンティの組合せが同期であったため、遠慮なく話すことができた。

・当初は職場の人間関係で悩んでいたメンティが、メンタリングを続けていくうちに良い状態へ変わっていったため、メンターとして何かしら関与ができたのであれば、とても意義があった。

・自分が相談しやすい相手をメンターとして選任できるため、話がしやすい。

・話す機会があるだけでも日々の不安の解消になり、相談相手がいることの安心感があった。

取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)

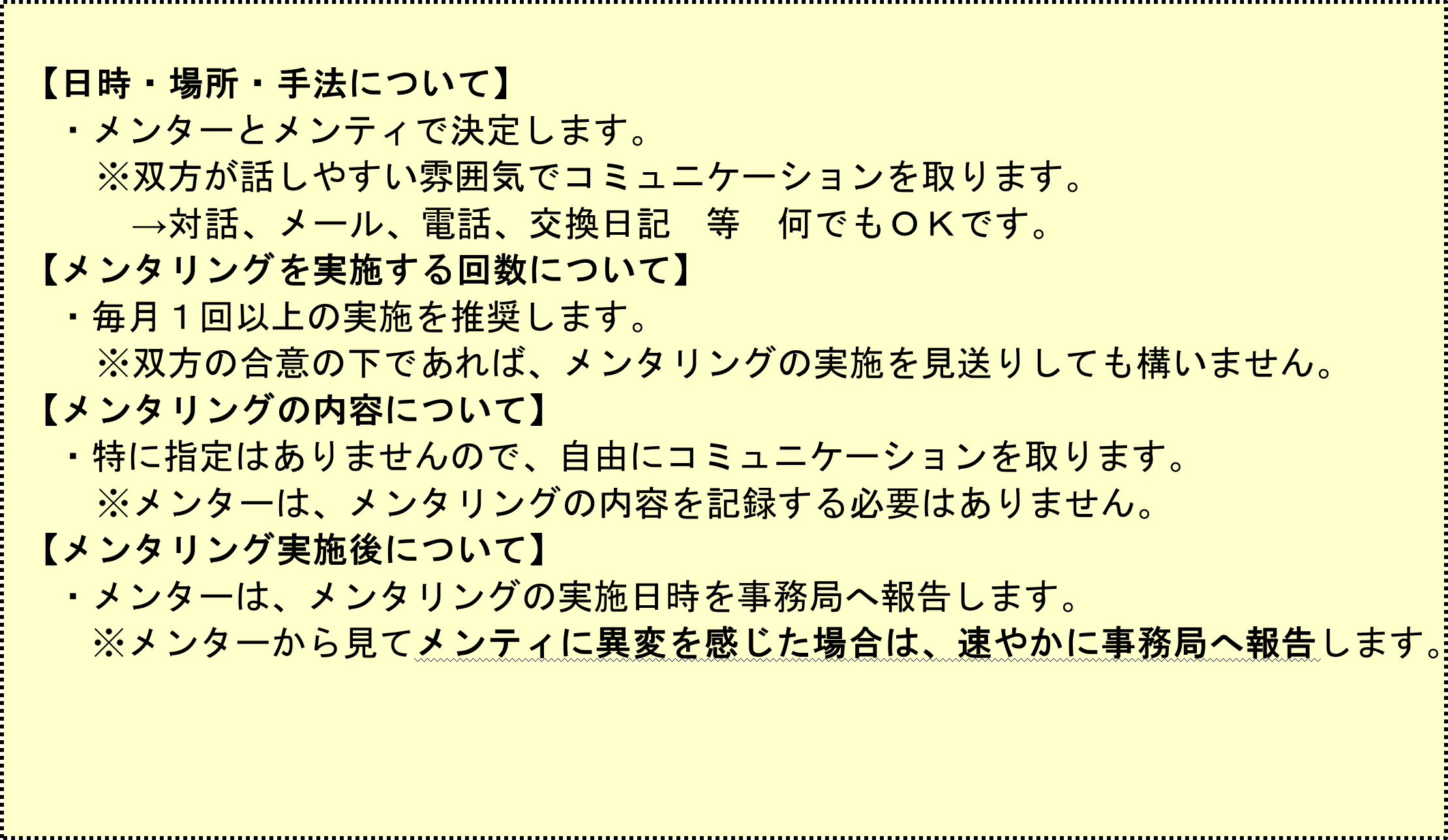

初年度はメンタリングの回数を、“毎月1回の実施を必須とする”としていたものの、メンターおよびメンティ双方が忙しく、時間を取ることが難しいとの声があった。そのため、次年度からは、“毎月1回以上の実施を推奨する”とし、メンタリングの必要がなければ毎月必ず実施する必要はない形へ変更した。また、令和5年度においては、メンターおよびメンティそれぞれの心得等について学ぶ研修を実施した。

●今後の課題

職場内でメンタリングを実施しようとすると、プライベートが確保できる場所(会議室等)の数が限られているため、実施場所を確保するのに苦労するとの声や、日程調整に苦労するとの声が挙がっていること。メンターとなった職員について、メンティから相談があった際にどこまで踏み込んでよいのかといった不安の声も挙がっているため、事務局としてもフォローを強化していく必要がある。

今後の予定・構想

活発にコミュニケーションが図られ、気兼ねなく相談する相手がいる職場であれば、本来は必要のない制度である。しかし、悩みを抱えていたり、孤独感を感じたりする職員がいるのであれば、この制度が何かしらの一助となるかもしれないため、引き続き実施していく。

他団体へのアドバイス

本町は職員数約160名程度の小規模自治体であるため、全ての職員の顔、名前等も把握できている状態です。そのため、事務局においてメンターとメンティのマッチングを行うことができていますが、職員数の多い自治体においては、事務局の負担も増えてしまうため、マッチングの手法を検討する必要があると思われます。

.png)

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)