公開日:

公益通報とは?内部通報との違いや公務員の通報先・保護制度を解説

職場で不正行為や法令違反を目撃し、「このまま見過ごしてよいのか」と悩んだ経験はないだろうか。そんなときに役立つのが、自治体職員にも適用される「公益通報」である。本記事では、自治体職員向けに「公益通報とは何か」「内部通報との違い」「通報の方法や通報先」「保護されないケース」など、よくある疑問を分かりやすく解説する。不正や法令違反に直面したとき、どう行動すべきか迷った際の指針として、ぜひ本記事を参考にしてほしい。

※掲載情報は公開日時点のものです。

■ 自治体職員が通報できる内容・タイミング・通報先の選び方

■ 通報があったとき、自治体がとるべき対応フローと実務ポイント

公益通報とは?制度の目的と概要

公益通報とは、職場における不正行為や法令違反を発見した際に、従業員や関係者が社内または行政機関などの外部窓口へ通報する制度である。通報者が不利益な取り扱いを受けないよう保護する仕組みとして、平成18年に「公益通報者保護法」が施行された。

この制度は、平成12年代初頭に相次いだ企業不祥事を契機として整備された。内部からの通報により違法行為を早期に是正し、消費者や社会全体の利益を守ることを目的としている。

通報の方法は大きく3つに分類される。

・行政機関などへの「外部通報」

・報道機関や弁護士などへの「第三者通報」

ただし、公益通報と認められるのは、「不正の目的でない」通報に限られる。たとえば、他人に損害を与えることや、自身が不当に利益を得ることを目的とした通報は制度の保護対象とはならない。また、正社員に限らず、派遣社員や退職者、取引先の従業員なども通報者として保護の対象になり得る。

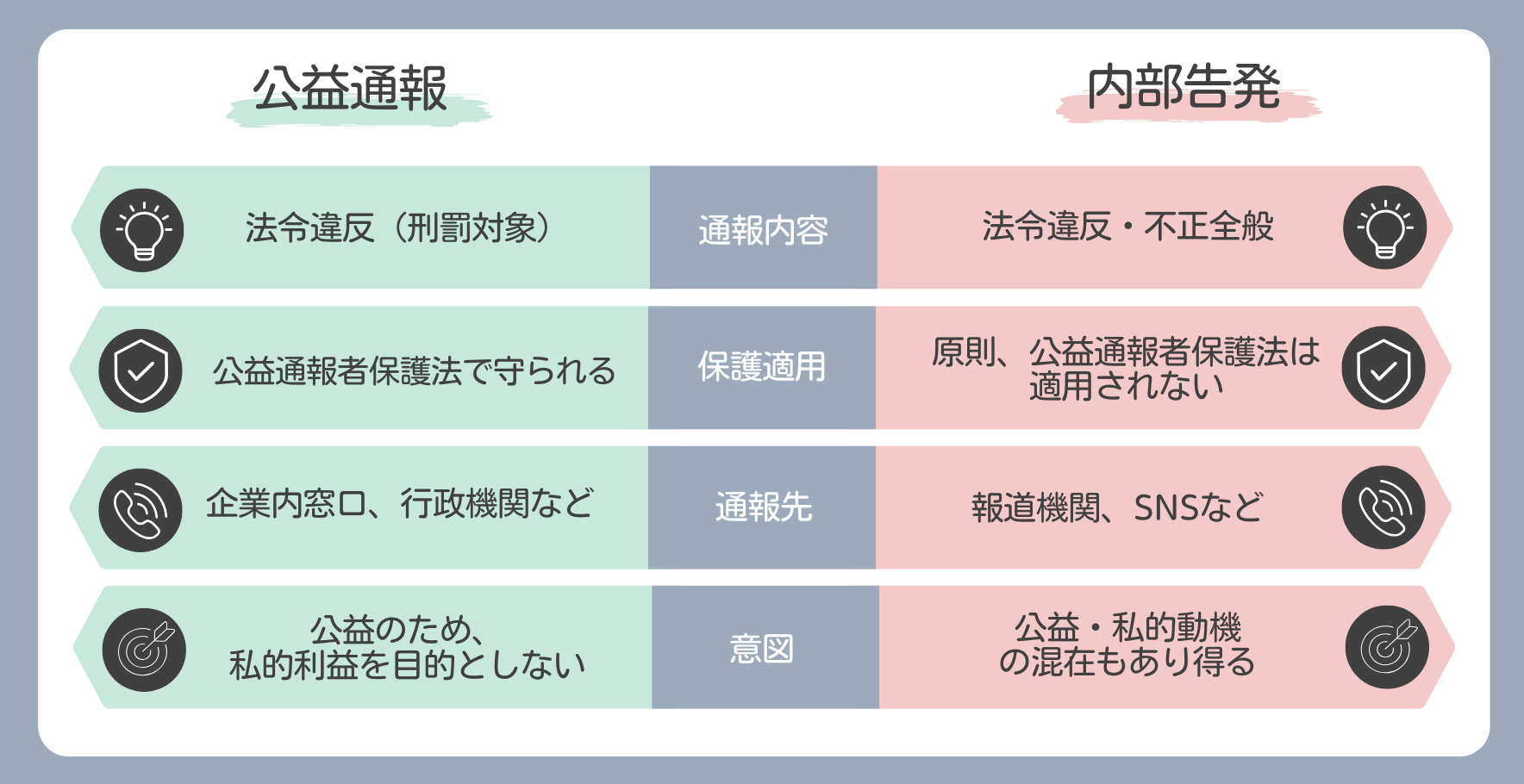

公益通報と内部告発の違い

公益通報と内部告発は、一見似た行為に見えても、通報先の違いや法的保護の有無など、制度上の扱いに大きな差がある。公益通報は、職場で知った法令違反について、企業内の窓口や行政機関など適正な通報先に知らせる制度であり、通報者は「公益通報者保護法」にもとづき法的に保護される。

一方、内部告発は、マスコミやSNSなど不特定多数の外部に情報を公開する行為であり、法の保護が及ばないことが多く、リスクを伴う。目的や通報先によって制度の適用が異なるため、制度の理解と判断が重要である。

公益通報者保護法の役割

公益通報者保護法は、公益通報を理由とした不利益な取扱いから通報者を守るための法律である。通報によって職員や従業員が解雇、降格、減給などの処分を受けることを防ぎ、正当な通報が萎縮されないよう制度的に支えている。

同法では、以下のような保護措置が定められている。

・降格、減給、退職金の不支給などの不利益な取扱いも禁止されている

・公益通報によって事業者が損害を受けた場合でも、通報者に対して損害賠償を請求することはできない

令和4年6月1日の改正により、従業員301人以上の事業者および行政機関には、通報受付体制の整備や担当者の選任、相談対応の仕組みづくりが義務づけられた。これにより、通報者の保護と制度の実効性が強化されている。

出典:消費者庁

■公益通報者保護法で保護されない場合のケース

公益通報者保護法では、すべての通報が保護されるわけではない。次のようなケースは保護の対象外となる。

・従業員、職員以外からの通報

・定められた通報先以外への通報

・通報内容が不正行為や違法行為に該当しない場合

ただし、通報者本人の承諾を得たうえで、家族など第三者が代わりに通報した場合には、本人が保護されるとされている

公益通報の対象者

公益通報の対象者は、労働者として事業者に雇用されている者に加え、一定の条件を満たす退職者や取引先の関係者も含まれる。主に以下の者が対象となる。

・契約にもとづいて事業を行う取引先の従業員や役員

・取締役・監査役など法人の経営に従事する役員

これらはいずれも、公益通報者保護法に基づく「労働者等」として位置づけられており、正当な通報を行った場合には法的保護の対象となる。

なお、地方公務員が公益通報を行う場合、対象となるのは「公益性の高い法令違反行為」であり、正当な手続きによる通報であれば、守秘義務違反には該当しないとされている。

公益通報の対象となる具体的な行為とは

・服務規程違反

・横領

・贈収賄

・不正な会計処理

・違法なサービス残業 など

公益通報の対象となるのは、国民の生命・身体・財産の保護、消費者利益の擁護、環境保全、公正な競争の確保などに関わる法律違反行為である。 ただし、公益通報と認められるかどうかは、通報が「不正の目的」によるものでないかどうが判断基準となる。

通報を受けた窓口や調査部門は内容を確認し、「受理して調査する」か「不受理とする」かを判断する。不受理となった場合は、その旨が通報者に通知される。また、不受理であっても、通報内容を情報提供として記録に残す自治体もある。

パワハラやセクハラは原則として公益通報に該当しない

原則として犯罪行為や法令違反ではない「パワーハラスメント」「セクシャルハラスメント」は公益通報の対象とはならない。ただし、暴行や脅迫などが伴うハラスメントは犯罪行為、違法行為となるため、公益通報の対象となる。

出典:消費者庁

公益通報の通報先と公務員の対応窓口

公務員が公益通報を行う場合、次のような通報先がある。

・組織内部の公益通報窓口(監察担当部署、人事課など)

・組織が委託した通報窓口(法律事務所など)

・行政機関(総務省、厚生労働省、消費者庁など)

・外部の通報先(報道機関、弁護士会など)

・労働組合

法律上は通報先に優先順位は設けられていないが、公務員の場合は、まず組織内の適切な窓口を利用することが原則とされており、外部への通報は、内部での対応が期待できないと判断された場合の最終手段と考えられている。

ただし、通報先によって公益通報者保護法の保護要件が異なる点には注意が必要である。たとえば、組織内部への通報は「違法行為がある、またはそのおそれがある」という事実があれば保護される一方で、報道機関や労働組合などへの外部通報は「違法行為の明確な証拠」があり、かつ「その隠蔽のおそれがある」場合に限り保護の対象となる。

出典:消費者庁

▶消費者庁「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」はこちら

公益通報者保護制度における自治体の役割と対応体制

公益通報者保護制度の運用において、自治体は以下の2種類の公益通報を受け付けている。

自治体は通報内容に適切に対応する義務を負い、必要に応じて行政機関としての対応も求められる。

2. 自治体が行政機関として外部の労働者などから受ける「2号通報」

法令違反の疑いがある場合は調査を行い、関係法令に基づき必要な措置を講じる必要がある。

さらに、自治体は公務員を含む職員の通報を適切に受け止め、守秘義務を守りつつ通報者の保護に努めなければならない。公務員の場合は職務上の秘密保持や倫理規定を踏まえ、慎重に対応することが重要である。

また、不利益取扱いの防止や通報後の精神的・職場環境のフォローアップも自治体の大切な役割である。

都道府県が通報先となっている対象法律例

公益通報の運用にあたっては、通報先となる法律の把握が重要である。まずは、公益通報において、都道府県が通報先となる対象法律の例を確認しておく。

・景品表示法

・住宅宿泊事業法

・学校教育法

・児童福祉法

・社会福祉法

・災害対策基本法 など

出典:消費者庁「地方公共団体における公益通報者保護制度の運用について」

市・町村が通報先となっている対象法律例

次に、公益通報において、市町村が通報先となる対象法律の例を確認しておく。

・狂犬病予防法

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・健康増進法

・学校教育法

都道府県および市町村が通報先となる対象法律の例を把握し、適切な公益通報対応に役立てることが重要である。

出典:消費者庁「地方公共団体における公益通報者保護制度の運用について」

公益通報があった場合の自治体における対応フロー

2. 通報への対応:通報の受付と調査、調査結果にもとづく措置の実施など

3. 通報者の保護:通報者のフォローアップ

4. 制度の運用・支援体制:通報関連資料の管理、協力義務、職員への周知など

公益通報があった場合、自治体には迅速かつ適切に対応する体制が求められる。地方公共団体向けガイドライン(外部通報用)では、自治体が講ずべき対応は大きく4つの柱に整理されており、それぞれの段階で的確な取り組みが必要とされている。

これらの対応は、通報者保護とともに、事業者による法令遵守の促進、行政の監督機能の強化、そして地域社会の健全な発展にもつながる。自治体には、ガイドラインの目的を理解し、自らの実情に応じた仕組みづくりと運用体制の充実が期待されている。

出典:消費者庁「地方公共団体における公益通報者保護制度の運用について」

【FAQ】公益通報に関するよくある質問

Q. 退職者でも公益通報はできる?

A. 退職者の場合、退職後1年以内であれば公益通報は可能。通報後は期間の定めなく公益通報者保護制度の規定により保護される。

Q. 公務員が公益通報する場合の注意点は?

A. 公務員は職務上の守秘義務を遵守しつつ、公益性の高い違法行為に限定して通報する必要がある。組織内の窓口への通報を基本とし、外部通報は最終手段である。通報後の不利益取扱いを防ぐために相談窓口の活用も推奨される。

Q. パワハラやセクハラが公益通報に当たるのはどのような場合?

A. パワハラやセクハラが暴行・脅迫・強制わいせつなどの犯罪行為に該当する場合は、公益通報の対象となる

Q. 匿名で通報しても保護されるか?

A. 匿名通報も認められているが、通報内容の確認や調査に限界があるため、可能な限り氏名を明らかにすることが望ましい。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ 労働基準法は公務員に適用されない?仕組みと理由を徹底解説