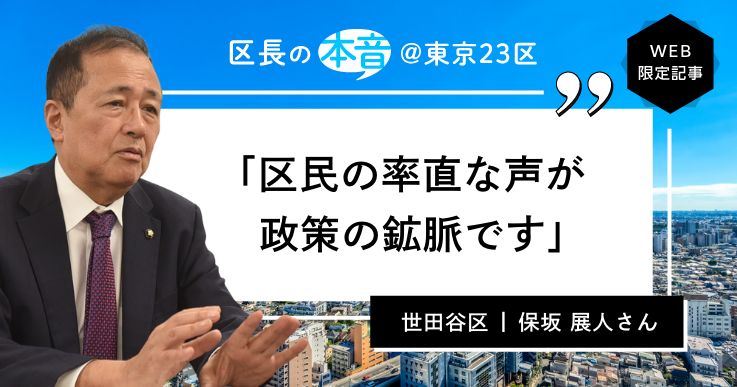

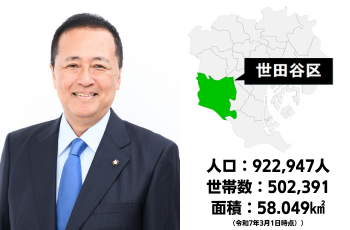

令和7年は、東京23区の区長公選制が復活して半世紀、都区制度改革により「基礎的な地方公共団体」と認められて25年の節目にあたる。日本の首都を支える区長の皆さんの素顔と「本音」をご紹介する連続インタビューの4回目は、世田谷区長の保坂 展人さんが登場。国政から区政に転じた経緯や、住民参加のまちづくりについてお話をうかがった。

※インタビュー内容は、取材当時のものです。

◆プロフィール

保坂 展人 (ほさか のぶと) さん

昭和30年生まれ。都立新宿高校中退。平成8年に衆議院議員に初当選。平成21年まで3期11年務める。平成21年から22年まで総務省顧問。平成23年に世田谷区長に初当選。現在4期目。趣味は読書、演劇、音楽鑑賞。

国政から区政へ。東日本大震災が転機に。

- 衆議院議員を3期務められた後、平成23年の区長選に電撃的に出馬されました。経緯をお聞かせください。

結果的に電撃的になりましたが、当初から電撃出馬しようとしていたわけではありません。東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故という社会的危機が大きかったですね。

当時、野党協力で選挙区替えをしており、杉並区役所のはす向かいに事務所を置いていました。その杉並区が福島県南相馬市と災害時相互援助協定を結んでいて、食料や灯油を現地に送るというのでお手伝いしました。福島原発の20キロ圏内は屋内退避で、南相馬市の住民はあまり外出しないようにということでしたが、その情報がねじれて市境にバリケードラインができてしまい、トラックなどが入って行けずに干上がっていたんです。

首相官邸に連絡して杉並区の車両を通してもらうよう手配し、様子を見に現地に入りました。原発事故から2週間ぐらいの頃です。そこで価値観が変わりました。

これだけの緊急事態に国や県からの指示、東京電力からの情報が地元自治体には何もない。当時の南相馬市の桜井 勝延市長は、避難したらいいのかここで過ごしていいのか、はっきりするべきだと市民から詰め寄られている状況でした。情報がないので逃げろとも大丈夫だとも言えず、事情を説明しても納得が得られず困っていると聞き、究極の危機的事態の時に基礎自治体の首長が大事な役割を担っていることに改めて気がつきました。

南相馬市から帰ってきた数日後の3月末に、区長選挙に立候補してくれというオファーがありました。震災以前は断っていたんです。ところが、私自身の価値観が変わった中で4月6日に立候補し、19日間の戦いを経て約5,000票差で当選しました。

時代の流れが生んだ偶然と必然の流れの中で、何かしなければと模索した結果です。

- そもそも政治の世界を目指した理由は。

麹町小学校、麹町中学校に行き、同級生に竹下 登元首相の娘さんや外務事務次官の息子さんもいて政治が身近でした。小学校5年生頃から夕方のニュース番組を毎日見て、6年生の時には「1969年日本社会党はなぜ負けたか」という研究レポートをつくりました。卒業時の同級生の寄せ書きには「総理大臣になって日本を正したい」と書いていたそうです。

中学になると大学での学生運動が高揚してきます。中学では東大に何人入れるかにフォーカスを絞って授業が行われていましたが、その東大で何が起きているのかに興味をもちました。新宿駅の西口で学生が反戦フォークを歌っている場面にいつの間にか参加していたり。時代ですよね。

そういう中で政治を勉強するようになり、発言も始めました。すると内申書に、この生徒は校則を破り、指導を聞き入れない問題児だと記載されて、全日制の高校は全て不合格になります。そこで昭和47年(1972年)に内申書裁判が提訴され、その原告をしながら定時制高校に通い、アルバイトで自活しました。20代前半ぐらいまで模索と流浪の時代です。

裁判は昭和53年(1978年)に東京地裁でいったん勝訴します。すると、中・高校生から手紙が来たんです。学校は息苦しい、あなたのように反抗したことがうらやましいという内容です。そのころ校内暴力という現象が広がっていましたが、当時のツッパリたち、非行少年たちの話を聞けるようになり、教育ジャーナリストとしての活動が始まりました。

月刊明星などの雑誌では「元気印レポート」という連載を始めました。「元気印」は私がつくった言葉なんですよ。

その当時、とあることで当時の社会党委員長の土井 たか子さんと知り合い、勝手連的に支える運動を始めたんです。10年間活動した後、平成8年(1996年)の総選挙で社民党から急きょ出馬することになりました。決まったのが9月末ぐらいで、総選挙が10月20日投開票でした。

- こちらも電撃ですね。

電撃中の電撃です。当初は比例東京ブロックだけの予定でしたが、小選挙区にも出ることになり、土曜日に選管に届け出て、月曜から選挙運動です。13,904票取りましたが選挙区では落選し、比例区で復活当選しました。

翌日の新聞には「落選しても国会へ。微笑む保坂氏」と社会面トップの記事が載りました。私自身は500番目の議席(※1)と受け止めました。一番バッジが軽いと言われても、一番外の声が聞こえる位置にいて、人々の声を反映させようと思いました。

- 区長としての仕事にも通じます。

そうですね。どれだけの仕事をするのか、その仕事で評価してくださいと言った手前、あらゆる質問機会を断らなかったので、11年間で546回質問する議員生活を送りました(笑)。

(※1)500番目の議席 平成8年当時の衆議院は定数500だった。令和7年3月時点では定数465。

“くじ引き”で民主主義の鉱脈に出会う。

- 区長に就任して約14年。印象に残る出来事は。

立候補は原発事故がきっかけでしたが、世田谷に放射性物質が降り注いだのかどうか、何のデータもありませんでした。直ちに測定器を買って調べ始めました。その結果、区内の一カ所で異常に高い、福島県飯舘村より高い数値が出たんです。

民家の板塀があって、なぜか上の方が高くて、下は低い。おかしいでしょう。ネット検索してみると、放射性物質を発見した場合は文部科学省が窓口だというので電話して、3時間以内に調査チームを派遣してくださいとお願いしました。

急ぎで到着したチームが民家の畳を上げてみたら、戦前のラジウムの瓶が出てきました。このときは世田谷区役所の周りに欧米や中国のメディアからも中継車が来て、NHKのニュースも「世田谷区で飯舘村を上まわる放射線」と流しました。すぐに、事なきを得ましたが、これが就任して最初の半年位に起きたことです。

もう一つは民主主義のあり方に関わる経験です。

世田谷区の基本構想をつくるときに、有権者名簿からくじ引きで1,200人を選んでお手紙を出しました。区のこれから20年の長期ビジョンについて議論に参加してもらえないでしょうか、という内容です。午前10時から夕方5時までの長い日程でしたが88人が参加してくれました。20個のテーブルに分かれてテーマごとに組み替えながら議論し、結果を最後に報告しましたが、その内容が素晴らしかった。くじ引きで選んだ中から来てくれた1割なので、日頃からお考えをお持ちの方々だとは思いますが、「車優先ではなく人間優先のまちづくりをしてほしい」とか、「多世代で孤立しないような仕組みを設計運営したい」とか、どれもみな提案型でした。

住民と対応するというと、区役所にとってはおおよそお願い事かクレームのどちらかです。提案型ってあまり見たことがないと思っていた職員も少なくありません。くじ引きですから、いつもシンポジウムなどに参加する人たちではありません。そうやって集まった人たちの考えていることは非常に分かりやすいし、政治や行政の方が遅れていると率直に感じました。

会社員の方も自営業の方もいましたが、現実に課題としてぶち当たっていることを背景にお話しされている。個人として、市民として、区民としての率直な意見は非常に新鮮でした。何か鉱脈を見つけたようで、それ以降、無作為抽出のくじ引き方式を各方面の政策検討でなるべく採用しています。

教育、コロナ対策で「国より先に」変革。

- これまでのご経験から言って、区長とはどういう仕事でしょうか?

政治家といっても、予算や政策に賛否を表明する議員とは正反対です。賛否の対象となる企画を、効果を予測し、実現可能性を検証しながら提出する仕事です。事業が走り出したら横道にそれたり破綻しないように監督する。もう一つ、大きな組織なので予想外の事故や不祥事があります。その時は責任を取って対策を打ちつつ、場合によってはお詫びすることもある。経営者に近いと思いますね。

私自身の経験上、国会議員が1人でできることと比べて、権限は比較にならないくらい大きいです。国会議員として児童虐待防止法という法律をつくりましたが、その制度を実現していただいているのは自治体です。児童相談所の権限強化にしても相談所をゼロからつくるぐらいの作業です。

例えば、一時保護した子たちが若者になったとき「僕は捕まったと思った、早く家に帰りたかった」と言うわけです。そういう収容施設とも言えるような施設を変えなきゃいけないという議論をして、個室にして、数人で職員とともにご飯をつくって食べるというように全部変えたんです。やりがいも大きいと思います。

- 令和5年の前回区長選でも子育てや教育政策を柱に据えました。

公立オルタナティブスクールへの挑戦を掲げました。令和8年4月に「多様な学び特例校」という名前で始めます。従来の不登校特例校の名前を変え、学校丸ごとで取り組みます。不登校の子どもたちの受け皿であるとともに、教育内容も芸術、文化、科学などに集中させたプログラムを載せてみようと考えています。実践がうまくいけば、どんどん横に広げていきます。

いま教員が忙しすぎて、志望率も低くなっています。 かつて4倍5倍だった倍率が、いまは1倍台。教育改革で気をつけなければいけないのは、何かするたびに現場が忙しくなることです。令和7年度予算では区独自採用の教員をまず配置します。ベテラン勢は、若い教員がバーンアウトする前に助けに行く、悩んでいる若い教員を支える役割を担います。発達障害や障害の特性をもつお子さんたちに個々に対応するインクルーシブ教育も充実させます。人手が必要なので、支援員を従来の1.5倍の150人にする改革を予算化しました。

- 教育改革も含め「国より先に、やりました」という本を出されました。国と自治体の関係をどうお考えですか。

コロナ対策は国や感染研が中心となって進めましたが、後手後手になったところがあります。37度5分以上の熱が4日間出た場合、といった検査基準もその一例です。私が東京大学先端科学技術研究センターの児玉 龍彦先生のお話を聞いてなるほどと思ったのは、まず手をつけるべきは介護施設、高齢者施設だという点です。当時のヨーロッパのように、施設内で感染が広がると、死者が激増するからです。

それならば職員も入所者も全員にPCR検査しようと考えました。「世田谷モデル」としてメディアでも取り上げられ、賛否両論巻き起こりましたが、最終的には厚生労働省もそれを認めて、国としてもどんどんやろうという方向に変わってくれたんですね。

5、6人をまとめて検査するプール方式でスピードアップする提案もしましたし、抗原検査キットも数十万個を区で購入して配布しました。最後には、検査が全部オンラインで完結するシステムを稼働させました。熱があったらオンラインで申し込む。10分ぐらいのオンライン診療で結果が出ると、バイク便で抗原検査キットを届けます。朝発熱して、家にいるだけで夕方には薬が手に入る態勢です。

- 国に任せきりではできなかった、と。

当時、世田谷区は、ほかではやらない何かをやりそうだと知れ渡っていましたから、提案を受けることもありました。区内にオンライン診療を得意とする医療法人があり、全面的に協力しますと言ってくれたんです。少し残念なのは、それは世田谷区だからできるんだという話になってしまったことです。区の規模が大きいのは事実ですが、ほかでは無理ということはなかったと思います。

▲令和6年発売の近著のタイトルは「国より先に、やりました」。自治体からやれることの大きさを伝えている。

区民と対話できる職員を育てたい。

- 職員5,500人のトップとして心がけていることは。

現場の職員の声を聞くことを大事にしています。書類だけでは想像もつかない事情があり、話を聞けば分かるということが多々あります。

そこで年に1回、年末に全職場訪問をやっています。全庁で延べ200回以上短い挨拶をします。顔見世興行的なところもありますが、現場に出ていると色々な声も入ってきます。

いま若手の職員が多くなって、平均年齢が35歳ぐらいです。若い職員が退職するケースも増えています。近年は、自分のスキルを豊かにしたい、キャリアを構築していきたいという意欲的退職があります。いまの仕事のスタイルでは先が見えてしまったという動機です。意欲がなくて退職するのではなく、意欲があるから退職する。これはなんとかしたいですよね。

そこで、若手職員提案の事業を所管を超えて募り、審査を通ったら予算もつけましょう、この指とまれで集まった仲間たちと仕事できる工夫をしています。地方公務員としての立場でしかできない素晴らしいことは何かを共有し創り出す職員塾みたいなものを展開しようとしています。

- 理想とする区職員像、公務員のあるべき姿は。

自分の職場での名刺以外に、地域住民、市民としての顔を持っていることでしょうか。

IT化はかなり進みましたし、ちょっとした質問はAIのチャットボットを活用するなど振り分けできるようになりました。職員は以前より複雑化した課題や、住民の複合的な悩みに対応することが多くなります。チームで住民とコミュニケーションをして、すぐに答えが見つからなくてもキャッチボールを続けていく。顔と顔が見える信頼関係をつくっていける職員になってほしいです。

そのため区内の地域28カ所の古くなっていた地区施設を改築し、住民のミーティングルームをつくりました。介護保険など高齢福祉の相談は、そこに行けばほぼワンストップで解決できます。そういう現場が広がればルーティーンの繰り返しは減るはずで、いまは切り替えの時期です。区民と対話できる職員を期待しますし、そういう人が生まれやすい区役所にしなければいけないなと思っています。

- 休日は何をされていますか。

コロナの時は土日が一番忙しかったですが、その予定がだいぶなくなったので、映画とかネットフリックスを見ています。スペイン発のテレビドラマ「ペーパー・ハウス」とか韓国のドラマなどです。あとは本を読むこと。芝居を見に行ったり音楽ライブも好きです。

- どういった音楽がお好きですか。

世田谷区に住むミュージシャンの方とのお付き合いもあります。例えばLUNA SEAのSUGIZOさんもいらっしゃるのでライブに行きます。そうするとSUGIZOさんが、児童養護施設を出た若者支援のキャンペーンや里親を増やそうというシンポジウムに出席してくれたり、色々なコネクトをしています。石川さゆりさんもそうですし、このお正月には世田谷区名誉区民顕彰式記念イベントに松任谷由実さんも出席されました。

- 座右の銘は。

「志太く」と書いて「しぶとく」です。色々と妥協することもありますが、若い頃からそんなに変わっていないですから。あとは「七転び八起き」です。いったん失敗しても、もう1回出直すというレジリエンス、修復というイメージが好きです。失敗はつきものだけれども、いかに蘇生していくか、取り戻していくか。 いまの日本にも当てはまる気がします。

- 職員の方にも同じ姿勢を求めますか。

お説教をする機会がないので、あまり言ってはいないです(笑)。ただ、古いものを大事にしようというところはあります。世田谷区民会館の前川 國男さん(※2)設計のホールも今回、丁寧に改修して残しましたが、これも私の意見だけではなくて皆さんで議論して決まったんです。

(※2)前川 國男 戦後日本のモダニズムを代表する建築家。東京文化会館、福岡市美術館などの設計で知られる。

「5%改革」で住民参加に手応え。

- 毎年5%ずつの改革を続けると12年で半分近くが変わるという「5%改革」を掲げてこられました。14年を経て手応えはいかがですか。

実感的なところで言うと、以前はこれをやってこう展開させてという起承転結まで並走して進めていたのが、最近は職員の方で、こんなことを考えてやってくれたの、ということが増えました。

例えば公園づくりについて、住民参加で3年かけてゼロから議論するプランを、区長に相談してではなく、担当の人たちが考えてくれました。精緻につくり込まれたランドスケープデザインと、変更可能な簡単な概念を提示して、参加型でつくっていくデザインを採用してくれていたんです。そういうところが手応えでしょうか。

住民が参加して、多様な意見を取り入れて時間をかけて出来上がっていくものは、地域共同体の公共資産(コモン)になるんです。だから公園が荒れ放題になるような心配をしなくても、そういう人たちがコミットしてきた力がちゃんと公園を維持していくことになります。

現に下北沢では、まちに緑を増やそうと集まった市民グループに小田急電鉄が着目し、一般社団法人の法人格を取ってもらった上で、植栽の管理を委託したんです。いま250人がボランティア登録してワイワイやっています。これはいくらお金があってもできません。まちへの愛着と、議論を重ねてきたことによる信頼関係があります。

住民参加は手間がかかるし効率が悪くて大変だと言われて、確かにその通りなのですが、その後ちゃんと進化していくんです。そういうものがなければ、入札して事業者を決めて発注、というだけになってしまいます。 やはりまちづくりとか新しい場をつくるには、先ほどのくじ引きと同じように、住民参加が有効だということです。

◆取材後記

◆取材後記

青年期に管理教育と戦い、教育ジャーナリストとして活躍、「おたかさん」ブームを支え、国政で与党と野党を経験した後、電撃的に区長選へ。華々しいキャリアの先に、住民が主役の区政がありました。国に先駆けての野心的な試みの数々は、ほかの自治体にとっても貴重なモデルケースとなりそうです。(西田 浩雅)

次回は港区・清家 愛区長です!

このシリーズの記事

【区長の本音<1>新宿区長・吉住 健一さん】故郷・新宿をコロナ禍から守り抜く。

【区長の本音<2>足立区長・近藤 やよいさん】区民目線で区の魅力を創出する。

【区長の本音<3>江戸川区長・斉藤 猛さん】2100年を見据えて共生社会をつくる。

【区長の本音<5>港区長・清家 愛さん】子育てと教育で「世界とつながる共生都市」に。

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)