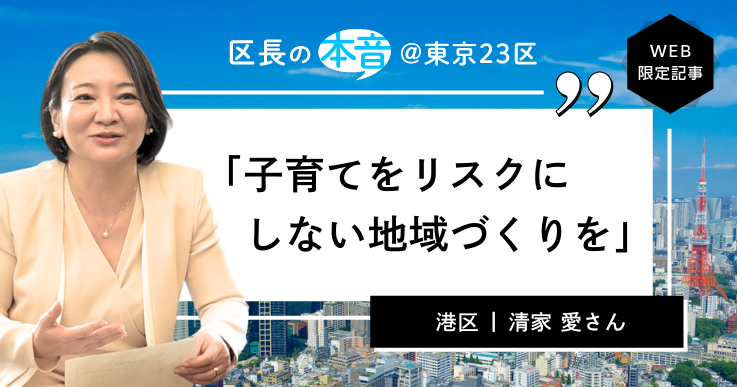

令和7年は、東京23区の区長公選制が復活して半世紀、都区制度改革により「基礎的な地方公共団体」と認められて25年の節目にあたる。日本の首都を支える区長の皆さんの素顔と「本音」をご紹介する連続インタビュー5回目は、港区長の清家 愛さんが登場。新聞記者から自治体の首長を目指すに至った経緯や、区の将来像についてお話をうかがった。

※インタビュー内容は、取材当時のものです。

◆プロフィール

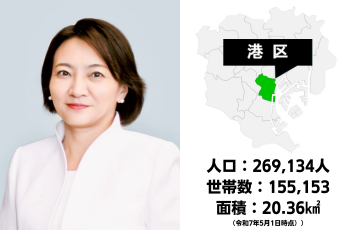

清家 愛 (せいけ あい) さん

昭和49年生まれ。港区出身。青山学院大学国際政治経済学部卒。平成10年、産経新聞社入社。7年間にわたり記者職。平成23年、港区議会議員に初当選。4期13年。令和6年、港区長に初当選。趣味は「海に潜ること」。

こんなこと聞きました!

区長になった訳 / 区内で「留学」 / 管理職になりたくなる職場 / 魚になって / 区の将来像は

「ママの声で政治を変えたい」と選挙に挑む。

― まず区長を目指された経緯をお聞かせください。

もともと産経新聞の記者をやっていました。女性と男性の違いもなく同じように働いて、同じ待遇で進んできましたが、子どもを持ちたいと思ったときに、もう同じようには進んでいけない大きな壁を感じて、退社しました。その後フリーランスで仕事をしながら出産し、子育てをしましたが、当時の港区は保育園の待機児童が23区の中でも特に多く、3歳になっても入れませんでした。同じような境遇の親子が多くいる中で、この声が政治に伝わっていないと感じました。

同世代の女性たちが、子どもを持つためにキャリアを諦めていくというのは、日本にとって大きな損失です。その状況を誰かが伝えて変えていかないと、という思いで港区議会議員選挙に出馬し、4期13年やらせてもらいました。その間、一人ひとりの声を形にしていくことを信条に、何千人という方々の声を聞いてきました。

私はそもそも港区生まれです。これから大変な時代がやってくる、少子高齢化や国際競争力の低下を考えても、港区がやるべきこと、果たすべき役割は大きいはずです。日本を引っ張っていく港区をつくらなければいけないという思いで、令和6年6月に区長選に出ました。

― 新聞社では主に社会部に在籍したとお聞きしました。

高校時代、ロータリークラブの奨学金でオーストラリアに留学させていただきました。その時、カンボジアやベトナムから難民として来た友人たちが、政治のために人生を狂わされたといつも話すのを聞いていたんです。これが原点ですね。国際援助の仕事をしたいと考え、大学では国際政治学を専攻しました。

学生時代、休みはいつもバックパックで旅行していました。東南アジアをまわり、東欧へ行って、アフリカに行って、チベットに行って……。中でも内戦直後のカンボジアが印象的で、地雷注意の場所があちこちにあり、手足を失ったお子さんもいて、こういう世界が本当にあるんだと知りました。同時に人々の表情はキラキラしていて、生きることに命を燃やす輝きも感じました。ジャーナリストとしてこれを伝える仕事がしたいと考え、新聞社に入りました。国際部に行きたかったんです。

ただ、やはりキャリア形成が女性に合っていない。まず地方の支局に行って、東京に戻って社会部記者をやって、国際部に行けるのはその後です。そうすると自分の出産を考えたときに無理なキャリアなんですよね。当時は「子どもを持ったら、もう仕事はできないかな」みたいなことが普通に言われていたわけです。

自分の人生どちらを取ろうかなと本当に悩んだ末に、断腸の思いで仕事をやめました。 いま産まなかったら子どもは産まないだろう、というタイミングでもあり、自分の夢とキャリアを諦めたんです。

― その現実を変えるために自治体の首長を目指されたのですか。

国会議員とか考えたことはありません。目の前の保育園だとか子育ては区が担当する部分で、そこが決定的に足りないと思い、「港区ママの会」をつくりました。バラバラになっている声を集めて政治を動かしていこう、と思いました。

子どもが保育園に入れなかったので24時間ずっと見ていましたが、胃腸炎になって私が1週間隔離される時間があり、そのときにブログを立ち上げました。そうしたら、あっという間に同じ思いの人が200人、300人と集まってくれたんです。

子育て中はなかなか政治の話をする雰囲気ではないですが、子どもを寝かしつけた後には時間があるので、そういう時に見てくれたんだと思います。当時応援してくれた人たちが今、日本を動かすポストにいたりします。みんな大変な思いをして、それでも何とか声を上げてやってきました。

自分たちのためというよりは、次の世代に同じ思いをして欲しくない、娘が大きくなる時に、女の子でも夢を諦めないでちゃんとかなうよと言ってあげられる世界をつくりたいという思いです。

子育てに先進施策。区内で「まるごと留学」も。

― 区長に就任以降、最も印象に残っていることは何ですか。

記憶もないぐらい忙しいです(笑)。毎日が初めてのことばかりで……。

区議をやっていたので、区役所について分かってはいましたが、3カ月に一回、部長と課長が全員集まり、そこに入ってお話しする場があります。110人ぐらい集まるので、最初はそこが一番緊張しましたね。区議時代も区民に対してお話しする機会はありましたが、組織のトップとして話すのは人生初だったので。今はだいぶ慣れましたが。

― 区長とはどういう仕事だと感じていますか。

港区を代表する仕事だなと思います。MINATOシティハーフマラソンでは約6,000人、みなと区民まつりでは3日間で約20万人と、多くの人が集まる大きなイベントがいくつもあり、そこでお話をするなど区を代表して出席する機会が多いです。

そして、区民の皆さんの様々な声を聞きながら、よりよいまちの未来に向けて判断をしていく仕事です。そのために、職員約2,300人の組織のトップとして意思決定をしていくわけです。

― 区民との間をつなぐ意識でしょうか。

今は組織のトップに立っているので、チームで動いていかねばなりません。私が直接受ける話もありますが、それは判断の材料にするものです。持続可能性ということを考えても、やはり組織で動かなければいけない。切り替えていこうと取り組んでいます。

― 令和7年度予算では子育て・教育関連に力を入れています。目指す区の姿は。

「やさしさが響きあい、世界とつながる都市・港区」という目標を掲げています。その最初に置いているのが「世界一幸せな『子育て・教育都市』」です。

出産できる女性の数自体が全国で激減する局面に入っています。少子化対策は日本の安全保障だと思っているので、子どもを持つことがリスクでもコストでもなく、幸せしかないという状況を描ける地域社会をつくることが命題です。港区は日本の未来を引っ張って行く都市だと思うので、そういうイメージを持てる政策を打つことは極めて重要です。

令和7年度予算にも、卵子凍結費用の助成や区立母子生活支援施設を活用した特定妊婦への支援、マッチング型ベビーシッター利用料の補助など、新たな施策を盛り込みました。

いま港区の住民のおよそ1割が外国籍の方で、外国人のお子さんも増えていく予測です。これからの日本の戦略を考えても、港区の都市戦略を考えても、グローバルで多様性のある共生社会をつくっていくことが必要で、外国の方々からも選ばれる都市でないといけません。そこは力を入れたい。

港区には137カ国の国籍の方がいて、大使館などの在外公館は80以上あり、日本全体の約半分を占めます。区長に就任して印象的なことといえば、各国の大使の皆さまが表見訪問してくださり、港区と連携・協力していきたいとおっしゃってくださったことです。その可能性を最大限に活かしていくのが港区のためだと考えます。

区内には国際的な問題を抱えているロシア連邦やクライナの大使館もあります。それらの国の子どもたちが一緒に学校にいるようなまちなので、世界平和に貢献できる可能性もあると思っています。

― 港区ならではですね。

そうですね。令和7年度はそういった施策にかなり予算をつけました。区内の外国人宅でホームステイをしたり、外国人と一緒にまち歩きをする「MINATOまるごと留学」事業には、大使館の方々にもぜひご協力をいただきたいと考えています。円安で海外旅行も大変ですが、区内という身近な場所で、子どもたちが各国の文化を体験できる機会を創出していきます。

オーストラリアに留学した時、現地の人たちがオープンマインドで、こんなに意見を言っていいのだと感じました。日本では「ここでこういうことを言ってはいけない」と空気を読んでいるのに対し、オーストラリアでは言わない方がダメというところがあり、全く違う世界がある。そういう体験をしてもらいたいんです。

いま学校に行きづらかったり不登校だったり、色々な問題があって息苦しいところもあります。でも自分が思っている世界が全てじゃない、国境を越えたら違う世界があると分かるだけでも生きやすくなるはずです。色々な国の人と触れ合い、色々な価値観があって、そのままでいいんだと伝わることが「世界一幸せな『子育て・教育都市』」につながると思います。

― 区長になってあらためて気づいた区政の課題はありますか。

ものすごい数の再開発があって、まちが大きく変わる中で、残していかなければいけないものがあります。例えば歴史的なものを守る仕組みがないと、長い目で見たときに区の魅力がなくなっていく心配があります。歴史があり、自然があって、神輿があって祭りがあって、地域コミュニティがあって、というところをしっかり守っていきたいですね。

「女性が管理職になりたいと思える職場」をつくる。

― 職員約2,300人のトップとして心がけていることは。

一人ひとりがモチベーション高く働けることが大事です。私自身が掲げる方針やそのための政策は、繰り返しお話しすれば伝わっていきますが、言われてやるのではなく、みんながそういう気持ちになってもらいたいですね。

動いてくれるのは現場の職員の皆さんです。それぞれの持ち場が、やる気とかやりがいにつながっていく組織でないと、区民のための政策は実現できません。皆さん本当に優秀で、公務員としての矜持の高い人たちなので、その気持ちを最大限引き出せるマネジメントが必要だと考えています。

― 具体的な取り組みはありますか。

港区には総合支所が5カ所あり、そこの課長級以下の職員の皆さんとお話をする機会をつくって意見を聞きました。また、女性管理職5割を目指していますが皆さん管理職になりたがらないので、何が壁になっているのか、どうすれば管理職になろうと思えるのかも聞きました。

全部で100人ぐらいに聞きました。もっとやらないといけないと思いますが、なかなかできません。皆さんとフラットに意見交換をしたり、政策についてお話しする機会はできるだけ多く持ちたいですね。

なぜ管理職になりたくないかというと、子育てなどは互いに休みが取れるように支えあっていますが、管理職になると議会対応がある。そこが大変だということが分かりました。家族、家庭との時間の見通しが立つというのは、女性がこれから管理職になっていく上でも大事なことです。区議会議員も3割が女性になったので、きちんと話し合って変えていくべきですね。

子育ても介護も、男女両方で担っていく時代です。働き方もお互いで変えていかないといけない。そこの意識が変わらないと、これからの区政を回していくのは難しいなと感じます。昔は私生活より業務優先が当たり前でしたが、それでは組織は生き残れない。すごく重いと思います。

― これからの時代、職員に求められる資質はなんでしょうか。

先を見通して創造していく能力ですね。もちろん公務員なので、法律に従って間違えずにやっていくことは重要です。ただ、日本全体が沈んでいくような厳しい時代にあって、港区はその突破口となる可能性があります。日本を変える力となる仕事ができる都市なので、自分で考えて、政策を立案して、すぐ実行できる人が必要だと思います。

趣味はダイビング。「魚になっています」。

- 休みの日はどう過ごしていますか。

- 休みの日はどう過ごしていますか。

休みはないんですよね(笑)。区長として最初は全てきちんとやろうと思っていることもあります。

でもこれからは、みんなが働きやすいようにトップが変わって、働き方を変えていかなければいけないですね。全ての時間を政治に使える人、仕事に使える人ばかりではなくなるので、仕事のあり方とか価値観を変えていかないといけない。これからの課題だと思います。

残る時間は何をしているかというと掃除ですね(笑)。そういう生活の時間があると落ち着きます。料理はなかなかできなくなりましたが、料理をつくる時間があるとますますいいですね。

- ダイビングがご趣味とお聞きしました。

そうです。海に潜るのが好きで、ずっと潜っています。

- 区長になってからは。

なかなか時間がないですね。でもこれから行きたいです。当たり前ですが、休むと元気になりますよね。海に潜っていると本当に魚みたいになっています。そして上がってくると、ああ元気になってるなあ、と感じます。

- 座右の銘はございますか。

「希望が失望に終わることはない」という聖書の言葉です(※)。クリスチャンの学校にいたので、そういう言葉を大事にしています。区議になった時にものすごく期待をいただいたので、必ずその期待に応えようと思ってそれ以来、座右の銘にしています。

自分自身の経験も、固定票もないところで、本当に一人ひとりが応援してくれました。東日本大震災の直後でもあり大変だったんです(※)。でも応援していただいた皆さんが寝ず食わずで選挙をやって送り出してもらいました。

そこで何かできないと次につながらないじゃないですか。「やっぱりダメだった」となると、これからやっていこうとする人たちに申し訳ないので、必ず期待に応えようという思いです。

※「希望が失望に終わることはない」 新約聖書「ローマの信徒への手紙」5章5節から。

※東日本大震災の直後 平成23年4月の第17回統一地方選挙。3月11日の東日本大震災の直後だったため選挙活動自粛など異例の事態が続出した。

歴史と自然と「粋」。ポテンシャルを活かしたい。

― 最後に港区の魅力あるいは区役所の自慢をお教えください。

港区の魅力は本当に豊かなところ。 経済的な意味で裕福な人も多いですが、歴史的なものがあり、緑が豊かで自然があって、海辺があります。これだけ世界中の大使館があって、企業が集まって、人材が集まっていて、子どもが多くて本当に豊かな魅力があるところなので、そうしたポテンシャルを活かした国際都市として、持続可能なまちにしていきたいと思います。

私の親もここで生まれ育ったんですが、江戸っ子気質というんでしょうか、懐が深いです。もともとが港なので、色々なものを受け入れて、多様性を受け入れて発展していくまちだと思います。粋(いき)っていう感じを大切にしている感じでしょうか。きっぷがいいし、面倒見もいいし、そういうコミュニティの豊かさみたいなものを維持していきたい、つないでいきたいですね。

区役所の自慢は、本当に優秀な志の高い職員が多い上に、皆さん仲がいいんですよ。家族みたいに。そこも素晴らしいところです。

― 区役所から見える増上寺と東京タワーが象徴的です。

こういう景観を守っていきたいと思います。区の宝物として輝かせていきたいですね。

◆取材後記

◆取材後記

バックパッカーとして世界を回り、7年間の新聞記者経験を経て、「ママの声」を担って政治の世界へ―。区議4期の経験とともに、多彩なバックグラウンドが独自の政策を支えていました。区長就任から1年足らずの新鮮な取材でしたが、子育て、教育、共生社会を柱とする基本姿勢は、今後も揺らぐことはなさそうです。(西田 浩雅)

次回は練馬区・前川 燿男区長です!

このシリーズの記事

【区長の本音<1>新宿区長・吉住 健一さん】故郷・新宿をコロナ禍から守り抜く。

【区長の本音<2>足立区長・近藤 やよいさん】区民目線で区の魅力を創出する。

【区長の本音<3>江戸川区長・斉藤 猛さん】2100年を見据えて共生社会をつくる。

【区長の本音<4>世田谷区長・保坂 展人さん】住民参加でまちづくりは進化する。

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)