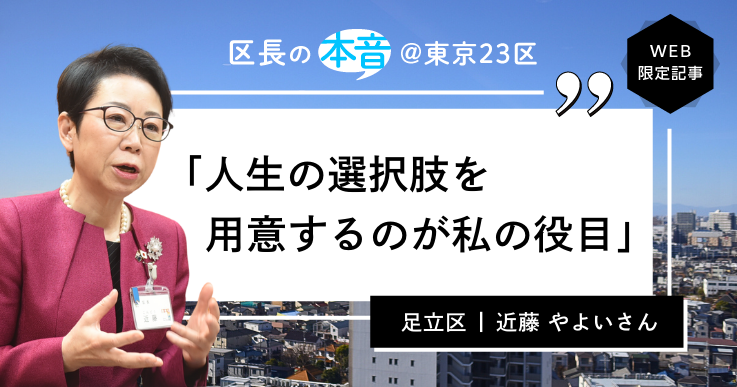

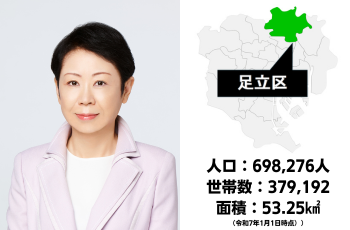

令和7年は、東京23区の区長公選制が復活して半世紀、都区制度改革により「基礎的な地方公共団体」と認められて25年の節目にあたる。この機会に、日本の首都を支える区長の皆さんの素顔と、その「本音」を連続インタビューでご紹介したい。今回は、23区の区長でつくる特別区長会の副会長を務める足立区長の近藤 やよいさんにお話をうかがった。

※インタビュー内容は、取材当時のものです。

◆プロフィール

近藤 やよい (こんどう やよい) さん

昭和34年生まれ。青山学院大学大学院経済学博士前期課程修了。警視庁警察官、税理士を経て、平成9年から東京都議会議員を3期務め、平成19年6月、足立区長就任。現在5期目。趣味は寺社巡り、写経。座右の銘は「継続は力なり」。

都議会でのやじが区長を目指す原点に。

- なぜ区長を目指されたのでしょう。

東京都議会議員を10年務めましたが、議員の中の1人ですから選挙のときの公約が思ったように実現できませんでした。区長になって1つでも2つでも実現したいと思ったのが一番の理由です。

都議会で初めて一般質問に立ったとき、女性が自分の価値観で人生を選択するには、子どもを預けて働ける状況をつくらなければという思いから、保育所の充実について質問しました。すると同僚の自民党の議員さんから「3歳児神話を知っているのか」「女が子どもを預けて働くようになって日本の子どもが良くなくなった」とやじが飛んだんです。

そのとき都議会自民党の政調会にいた女性から「近藤さんの役目はそれを説得するのではなく、子どもを預けて働ける選択肢を用意することでしょう」と言われて、その通りだなと思いました。区長になっても、色々なお考えの方をねじ伏せるのではなく、多様な価値観で人生を選択できる選択肢をつくっていくことが大切との思いが根幹にあります。

- 子育てや教育に力を入れていらっしゃいます。

子どもの頃に親に言われたことは自分の中に染みこんでいるのですが、うちの父は私が物心つく頃から、金は持たせてやれないから勉強してくれ、手に職をつけてくれ、と言っていました。経済的に自立して自分の道を生きていく力を、自治体が責任を持って育んでいくことは一番の基本という考えが私の根底に生まれました。

- お父様の近藤 信好さんは都議会の議長でした(※1)。

私は選挙中に父の選挙カ-の声が聞こえてくると、柱の陰に隠れていたぐらい嫌でしたね。父は平成17年に74歳で亡くなりましたが、生きている間は分かり合えなかった。私が後をついだのは運命としかいいようがないんです。自分で気がつかない間に、そういう仕事に対する関心はあったんでしょうね。

- 大学院卒業後は警察官の道を選ばれました。

父の影響の及ばないところ、と思ったんですけれども浅はかで、警視庁が東京都の管轄だとは考えもしませんでした。お恥ずかしい限りです。

警察を辞めたのは、男性と対等にやっていく自信がなかった。警察官でいる以上、自分が女性だというコンプレックスを拭うことができないと考え、体力の関係ない職を手につけようと思いました。

- 警察官を経験したことで収穫はありましたか。

都議会議員選挙に出たきっかけのひとつは留置場の看守経験です。当時、泊まり勤務ができる女性は看護師さんと電話の交換手と女性看守だけだともいわれていました。泊まり勤務があると子どもを育てながら仕事を続けるのはなかなか難しいですよね。

公務員という福利厚生が整っている職場でも、やる気があって優秀な同僚や先輩が退職していく状況を見たときに、女性が活躍できる環境を整えることが必要だと強く感じたんです。それが選挙に出る動機となり、現在に続いています。

- その間に税理士も務められました。

大学の専攻が経営で税理士を目指していた時期もあったので、初志貫徹で資格を取りました。ただ取れたのが35歳を過ぎていたので、このまま勉強を続けてもものになるのか不安もありました。

- そして都議会議員選挙に出馬されました。

父が初めての小選挙区の選挙に出て落選したんです(※2)。応援して下さっていた後援会の方たちの落胆ぶりを見て、私が何とかしなきゃと使命感みたいなものが一気に燃え上がりました。母が一番驚いていましたね。私がポスタ-撮影のために黄緑色のス-ツを買ってきたときは「気が違ったかと思った」と(笑)。地味な紺とか黒の洋服が多かったので。

- お父様に反発していたのでは。

父のためというよりも、子どもの頃からまわりに後援会の方たちがいらっしゃいましたから。反発があったからこそ、私も母も柱の陰に隠れているのが当たり前と思って何とか周囲に気がねして生活してきましたが、それは何だったのかという思いです。

※1:近藤 信好 歯科医を経て足立区議会議員(2期)、東京都議会議員(6期)。昭和62年から都議会議長を務めた。

※2:初めての小選挙区の選挙 平成8年の第41回衆議院議員総選挙。前回までの中選挙区制に代わり、小選挙区比例代表並立制が導入された。

生ごみ問題が生んだ「日本一おいしい給食」。

- 都議時代の一番の思い出は。

食品ロスに関するエピソ-ドです。それが足立区の「日本一おいしい給食」につながっています。

東京湾に運び込まれる食料品の中には、船の中で腐るものもあるんです。それを使って肥料をつくるプラントの話を都環境局としていたとき、東京都の生ごみで一番多いのは給食の残菜だと知りました。

給食というのは戦後の時代の法律でがんじがらめになっていて、残菜を減らす工夫が難しいんです。それがずっと課題として頭の中に残っていました。

今は共働きも多く、子どもの栄養に心を配る時間的余裕のない家庭も多いわけです。そうなると栄養のバランスを取る意味で給食は非常に重要です。私も経験がありますが、親に好き嫌いがあると、嫌いなものは食卓に乗らない。そうした経験格差を給食を通じてなくしたいという思いもあります。

だから足立区は食べ残しの少ない、日本一おいしい給食を目指そうと、最初の区長選挙のマニフェストに掲げました。それが思った以上に大きく育っています。

- すっかり定着しましたね。

大変だったのは残菜の量を測ることです。栄養士さんは各校にいますが、残菜が多いと自分たちの責任のようになるじゃないですか。毎日測るのは学力テストを公表するようなもので、強い抵抗がありました。でも測らないとPDCAを回せないので、何度も何度もお願いしました。

今はそういう声は聞きません。令和6年には、おいしい給食のレシピ本の第2弾も出ました。足立区といえば給食と広く認識していただき、ありがたいです。

- 区長に就任されて17年。印象に残っているできごとは。

東京電機大学千住キャンパスの誘致です。開学した場所は民間の土地で、企業に首を縦に振っていただけなければ誘致に結び付かなかったので、これは本当にありがたかったです。

- その後も誘致を重ねて、いまや区内の大学は6つです。

区内には、周囲には大学に通っている大人がいないという子どももいました。大学なんか行かなくても食べていけるよと、親が子どもの可能性を奪ってしまう例も聞きました。大学生がまちの中にいて当然という環境をつくりたいと思いました。

区民目線でお金の使い道を考える。

- 23区の女性区長としては2人目で、唯一の女性という時期もありました。

それがあれよあれよという間に今では7人です。あっという間ですよね。

- どうお感じになりますか。

女性だからきめ細やか、とか言われているうちはダメだと思います。それってまさに性別による固定観念ですよね。男性でも女性よりきめ細かい人もいるでしょうから。

ただ男性と女性が半々の世の中で、組織のトップに男性しかいないというのはどうなのか。女性として生きてきたからこそ感じることももちろんあるでしょう。

私が警察のときに抱いた問題意識は女性だからこそ感じたことで、屈強な体格をした男性には多分わからなかった。そういう意味で女性のリ-ダ-が増えるのはいいことだと思います。

- 区長とはどういう仕事でしょうか。

中学生に聞かれると「区のお金の使い道を考える仕事です」と説明しています。必死に納めていただいた税金を、どこにどれだけどういうふうに配分するかを考えるのが仕事です。

- そのとき一番心がけることは。

区民目線ですね。私自身が幅広く接触してお話を聞くと同時に、職員にもアンテナを広く高く張るように言っています。スピ-ド感を持ってやらなければならない場合はトップダウンが効果的ですが、地域や現場の声を丁寧に伺うボトムアップも重要です。ケースバイケースで両方を使い分けることだと思います。長く続けていることで、区民の視点に立つ感覚が鈍化しないよう、自分を戒めています。

- 地元のご出身ですが、区長から見て足立区はどんなところですか。

私は千代田区の小学校に通っていて、お誕生日会で互いの家に友だちを呼んだりするんですが、当時水洗トイレがないのはうちだけでした。恥ずかしくて友だちを呼べませんでした。子ども心にもまちづくりが遅れているんだな、と思ったものです。

今は遅れているとは思いませんが、次代を担う子どもたちにコンプレックスを抱かせたくないという思いは強くあります。

- 区のパンフレットにも地元愛があふれています。

シティプロモ-ションという観点です。課題を隠すのではなくて区民に披瀝して協力を呼びかけています。治安対策、子どもの学力対策、健康寿命の延伸、貧困の連鎖を絶つ、という4つをボトルネック的課題と呼んでいます。単にそれらを解決するだけではなく、魅力をつくっていく。課題解決と魅力創出を同時に実施しています。

23区で初のシティプロモ-ション課をつくったのが平成22年です。高いお金を払ってポスタ-をつくるのではなく、職員一人ひとりがプロモ-タ-というインナープロモーション(意識改革)から始めました。

- 「ワケあり区、足立区。」というキャンペ-ンを展開しています。

これは、特に区外に対するプロモ-ションです。区内では住みやすいと評価が高いのですが、区外では、何となくテレビで言っていたから治安が悪いんでしょ、という思い込みが強い。そこで自虐的に聞こえることも計算して、このキャッチフレ-ズを導入しました。足立区はこんな「ワケ」があるからいいんです、と発信すると同時に、そんな魅力的な「ワケ」をつくっていくという不退転の決意です。

- 職員さんの背中を押した形ですか。

いや、いつも私の方が押されています(笑)。

▲「職員採用案内&区政要覧2025」の表紙には区長も登場。区の魅力をアピールしている。

職員に求めるのはコミュニケーション能力。

- 職員約3,700人の組織のトップとして心がけていることは。

先日も23区合同説明会でお話ししてきました(※3)。23区は職員をいっぺんに採用ですから、希望を足立区と書いていただかないと、これはという方を選べないんです。

昔のように一生公務員ではなく、転職される方もいる時代です。もちろん悪いことではないですが、ここで頑張ってみようと思いを定めて入庁していただいた職員が、ワ-ク・ライフ・バランスを大切にしながら、ワ-クの部分でどれだけ光り輝けるか。環境整備の責任は重大です。

- 説明会では何を強調しましたか。

同じ公務員でも、国もあれば、都もあれば、特別区もあります。その一番の違いは現場をもっているかいないかだよと。新型コロナのときの状況などを説明して、現場をもっているからこそ苦労もあるけれど、それ以上に区民に密着した現場で働けるやりがいが大きいんだよと説明しています。

その現場も23区あり、それぞれ独自の政策を競っている時代ですから、自分がやりたいことは何か、そこに注力している区はどこか、情報収集をして選んでくださいと話しています。

- 職員の理想像をお聞かせください。

必要なのはコミュニケ-ション能力です。区民の方に信頼してもらうには身だしなみとか言葉遣い、感じの良さみたいなものも求められます。窓口に立ったり、電話を受けたり、信頼を勝ち得るタイミングで、この人だったらと相談を打ち明けてもらえるパフォ-マンスができるかどうかです。

- これからの時代、職員に求められる資質は何でしょう。

民間を私たちが引っ張っていかなければならないところもあるので、新しいことにチャレンジできる職員が必要です。資格を取ったり研修をしたり、挑戦しやすい機会をつくらなければと思います。

- デジタル分野が中心ですか。

それは表面的だと思うんです。例えば重層支援という考え方、足立区にも令和6年4月から「福祉まるごと相談課」が出来ました。3人家族でお父さんは認知症、お母さんは難病、お子さんはひきこもりといったケースが現実にあります。そこに入り込んで相談を聞き、伴走していくわけです。DXは区民や職場の利便性を高める意味で重要ですが、厳しい現実に寄り添う覚悟も大事です。

※3:23区合同説明会 東京23区の受験希望者を対象に、各区、東京二十三区清掃一部事務組合、特別区競馬組合と特別区人事委員会が連携・協力し、毎年度実施される就職説明会。

貴重な余暇には御朱印帳集めと写経、ヘビメタ。

- 休日は何をしていますか。

休日はないです(笑)。24時間働けますかというCMがありましたが、そういう気持ちがないと区長は務まらないでしょうね。夜中でも火災発生のメ-ルがあり、現場に職員が行っていますから。

- 寺社巡りがご趣味とお聞きしました。

御朱印帳を集めることが好きなので、欲しい一冊をめざして寺社を巡ります。また、写経もやっていますが、それほど無心になれないんですよ。今日は文字の払いがうまくいかなかったとか思い出すと、なかなか満足に書き上げられません。

- 音楽はヘビメタがお好きとか。

今でもホワイトスネイクが好きです。一番のアイドルはデイヴィッド・カヴァデール。ディープ・パープルもいいですね。ギタリストならやはりリッチ-です(※4)。

- 座右の銘は「継続は力なり」。区長17年の継続は力になりましたか。

先ほどの4つのボトルネック的課題はここに来て、貧困の連鎖に対してようやく分厚く施策を整えることができてきました。就任当初は、まず成果の挙がる治安から着手したのです。

例えば自転車の盗難は、鍵さえかけてくれれば7割は抑えられます。そこで成果をまず出し、区民にも職員にも自信をつけてもらいました。それから学力、健康と続いて、貧困の連鎖はその全てにかかってくる本丸です。

最初は小・中学校や就学前支援、続いて若年者支援、高校、大学、社会人への支援に進み、令和7年度の予算にも新たな支援策を盛り込みました。継続してきたからこそだと思います。

- 足立区の魅力、区役所の自慢をお聞かせください。

足立区は可能性、伸びしろが大きいと思っています。ただ可能性は放っておいたらしぼんでしまいます。どれだけ引き出せるかは私の責任であり、区役所の組織力も試されます。2倍3倍に押し広げていけるように、気持ちを一つにしていきたいと思います。

自慢といえば「区民の声」があります。メ-ルやはがきやファックスで毎年平均3,000件程度寄せられるのですが、全て私が目を通し、所管の回答を修正することも多々あります。平均5日程度で回答しています。読んで初めてこういうの必要だなと思うことも多々あり、実現したご要望も結構あるんですよ。

※4:リッチー リッチー・ブラックモア。英国のロックギタリスト。ディープ・パープルの創設メンバー。

◆取材後記

厳しさとやさしさ、真面目とお茶目……。お洒落なまちに変わりつつある下町の区長は、硬軟両様の顔を使いこなす練達のリ-ダ-でした。女性首長として時代の先頭を走りながら、「職員ですから」と胸の名札にこだわる謙虚な姿勢も、5期に及ぶ長期政権を支える原動力となっているのに違いありません。(西田 浩雅)

次回は江戸川区・斉藤 猛区長です!

このシリーズの記事

【区長の本音<1>新宿区長・吉住 健一さん】故郷・新宿をコロナ禍から守り抜く。

【区長の本音<3>江戸川区長・斉藤 猛さん】2100年を見据えて共生社会をつくる。

【区長の本音<4>世田谷区長・保坂 展人さん】住民参加でまちづくりは進化する。

【区長の本音<5>港区長・清家 愛さん】子育てと教育で「世界とつながる共生都市」に。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)