令和7年は、東京23区の区長公選制が復活して半世紀、都区制度改革により「基礎的な地方公共団体」と認められて25年の節目にあたる。日本の首都を支える区長の皆さんの素顔と「本音」をご紹介する連続インタビュー8回目は中野区長の酒井 直人さんが登場。区職員に対する期待や、中野サンプラザ再開発など今後のまちづくりについてお話をうかがった。

※インタビュー内容は、取材当時のものです。

◆プロフィール

酒井 直人 (さかい なおと) さん

昭和46年、岐阜県生まれ。 早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科修了。平成8年に中野区に入区。広報担当副参事、地域包括ケア推進担当副参事など歴任。平成30年から中野区長。現在2期目。趣味は料理、トロンボーン。

こんなこと聞きました!

区長になるまで / 区長の役目とは / サンプラザ再開発は? / 職員に望むこと / 「つけ麺」を世界へ

「腰かけのつもり」から区政のトップへ。

― まず酒井さんが区長になられたわけをお聞かせください。

もともと中野区の職員でした。在職中に、組織の活性化と行政の効率化を図ることを目的とした区役所の風土改革に、9年間取り組みました。その中で、職員風土を変えるマネジメントの必要性や、区民とのパートナーシップを築くために職員が地域に飛び出すことの重要性を感じました。自分がトップになって、今までの職員風土を変え、職員が地域に飛び出す組織にしていきたいという強い思いから、区長選挙に出ました。

― 職員風土をどう変えようと思われたのですか。

当時の職員は、どちらかというと、区民や区内企業と協力しながら地域の課題を解決するというよりも、役所に閉じこもって仕事を進める印象がありました。今は官民共創とかパートナーシップが当たり前になりましたが、そういうことが可能な風土ではなく、まずは職員が地域に出ていかなければなりません。地域に出ることで多様な人々と積極的に関わり、信頼関係を築く、そういう組織に変える必要があったんです。

― いま話題の中野サンプラザの跡地利用(※)も選挙の論点になりました。

「1万人のアリーナ計画」は、区民に対しどのように説明していたか、区民と向き合ってきちんと対話をしていたか、政策決定に至るまでのプロセスが問題だったと思います。職員に対しても当時、計画の中身は全く聞かされていませんでした。区民にとっては降って湧いたような話であり、区に対して不信感をもたれた方も多かったと思います。だからこそ、区民に対しても分かるようにプロセスを「見える化」して、区民と対話しながら中身を決めていきましょう、というのが私の公約でした。地域に飛び出すということは、住民との対話が大前提ですから。

― そもそも区役所に入られたきっかけは。

大学時代は司法試験を受けていましたが、受かりませんでした。そこで、働きながら試験を受けられるところがいいと考え、「特別区の公務員になって勉強を続けたい」と思ったんです。中野区を選んだのは、ずっと中野に住んでいて愛着があり、好きだったから。生まれは岐阜ですが、大学進学で東京に出てきた時からほぼずっと中野区に住んでいました。

どちらかというと腰かけのつもりで区役所に入りましたが、次第に公務員の仕事が楽しくなりました。もともと弁護士を志望したのは、高齢者や障害者、貧困層など社会的弱者の支援をやりたいという希望がありましたが、働くうちに「社会的弱者の支援は弁護士にならなくてもできるじゃないか」と気づき、区職員として頑張ろうと思いました。

― 区役所で最初に配属された部署はどこでしたか。

最初は区議会事務局だったので、福祉の現場を直接担当したわけではありません。でも区役所が社会的弱者に対してセーフティーネットの役割を果たしていることはよく分かりました。

― 区職員を22年間お勤めになりました。もっとも印象に残っている出来事は。

国民健康保険の仕事です。管理職試験に受かった後の最初の職場で、係長を務めました。収納、滞納整理の体制づくりが課題でしたが、2年間で成果が上がり、収納率が23区中の17位だったのが、8位になりました。

当時、滞納整理の職場はあまり人気がなく、年度末の意向調査で異動したいと書く職員も多かったです。でもその時、職場みんなで一丸となって収納率を上げる取組を行い、成果として収納率が上がったことで、職員全員が残りたいと言ってくれました。それが感動的で、組織をうまくマネジメントをしていけば、職員はやりがいをもって働けるということを体感しました。自分の職業人生としてはあの体験が大きかったですね。

具体的には、口座振替率を上げることに力を入れました。納付書と違い、口座振替だと99%お金が入ってきます。そこで口座振替を原則とし、キャッシュカードを通すだけで口座振替依頼ができるPay-easy(ペイジー)システムを導入しました。そして窓口対応は民間に委託しました。これで口座振替率が一気に上がり、当時トップの千代田区に次ぐ2位になりました。中野区は学生や若い会社員などが多く、人口の1割が毎年入れ替わるので、この順位は異例なんですよ。

※中野サンプラザの跡地利用 中野サンプラザは音楽ホールなどで知られた複合施設。昭和48年開業。老朽化を受けた再開発をめぐり、1万人規模のアリーナ計画が浮上して賛否を呼んだ。その後、高層ビルを中心とする再開発構想が進行。令和5年に営業を終えたが、事業費高騰により令和7年に計画の見直しが決まった。

職員の能力を引き出すのが最大の仕事。

― 就任して7年になります。区長の仕事とはどのような仕事だとお考えでしょうか。

― 就任して7年になります。区長の仕事とはどのような仕事だとお考えでしょうか。

職員一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境を整えることが一番の仕事だと思います。区長が何を言っても、手足を動かして働いてくれるのは職員なので、その能力を引き出すことが大事です。もう1つの柱は住民への説明責任を果たすこと。広報を通じて、区がやりたいことをきちんと住民に伝えることも大切な仕事です。

― 内部のマネジメントと対外的な役割のどちらに比重を置いていますか。

私はどちらかというと、内部のマネジメントをきちんとやるべきだと考えています。自治体の首長はそこが弱いと思っています。これは職員出身だからこそ分かることです。

もともと政治家の人が首長になると、区民との関係づくりは上手でも、「うちの職員は働かない」「仕事ができない」と言って職員がついてこなくなることがある。そういう例をいくつも見てきました。やはり職員の能力を最大限に活かすマネジメントが必要です。そこは職員出身の私だからこそ、うまくやらなければいけないし、うまくできるはずであると思っています。

― 区長としてもっとも印象に残る出来事は何ですか。

やはり新型コロナウイルス感染症への対応でしょうか。非常時に、組織がいかに自律的に動けるかが自治体のパフォーマンスを決めたと思います。中野区はかねてより風土改善運動に取り組んでいたので、職員が一生懸命やって成果を出してくれました。日頃の取り組みが非常時において発揮される好例ですね。

例えば、感染者が続出して病院に入れなかった時期に、自宅療養セットを感染者の自宅に届けるアイデアを、職員がすぐに考えてくれました。生協やセブンイレブンと連携協定を結んでいたので、いち早く物資を調達できたのです。日頃からパートナーシップを結んでいる企業と密に連携を取っていたことが、緊急時に役立った例です。

また、エピソードとしてうれしかったのは、ワクチン接種を受けていない高齢者の方に対し、職員が一人ひとり電話をかけて、聞き取りをしたことです。当初、高齢者に優先的にワクチン接種券を送りましたが、受けない方が一定程度いました。そこで、65歳以上で一人暮らしというフィルターをかけて、2,000人から3,000人の方に全て電話しました。これは大したものだと思います。職員が日頃から、何が課題で、どうすればそれを解決できるかという改善志向をもっていることが大事ですね。

― 現在、もっとも重視されている政策・施策は何でしょうか。

子育て支援です。国全体が少子化する中、都市部で政策を打っていかないと日本全体が沈んでしまいます。中野は若い人が多く住んでいるので、子育てしやすい、子育てしやすいと思う社会にするために率先してやらねばいけないと思っています。

― 地域包括ケアはまさに弱者の支援ですね。

孤独孤立対策を中心にやっています。中野区には一人暮らしの高齢者が約3万人います。その人たちをどう見守って、何かあった時に支えていくかというのは大きな課題です。

再開発「区民の声をもう一度聴きたい」。

― 中野サンプラザ再開発計画の見直しについてお聞かせください。

― 中野サンプラザ再開発計画の見直しについてお聞かせください。

中野の駅前のまちづくりとして何が必要で、どういうまちにしていくのか、もう一度区民の皆さんと話し合いたい。中野らしさって何なのかということを議論して決めていきたいなと思います。

以前は、サンプラザのホールを引き継いで大きいものにするといった機能論でした。でも機能論ではなく文化論というのでしょうか、まちをどうしていくのか、どんな文化を残していくのかという観点から皆さんの意見を聴いて、合意を得たいと思います。器よりも中身が大事です。

サンプラザのホール自体もある種の文化です。ポップスを中心とした音楽文化も尊重しつつ、次の時代の中野らしさを議論していきたいですね。建物を残したいという声もありますが、駅前の歩行者と車と自転車の錯綜を解消し、ウォーカブルなまちにするにはつくり直すしかありません。今回の見直しは区民の声を聴くという意味でよい機会です。

― 区民の声を聞くプロセスはどのくらいの期間を想定していますか。

令和7年度中には方向性を出そうと思っています。まず地域で意見交換会を3回実施しました。また、中学校にも出向いて意見を聴きに行きましたし、今後小学校や保育園にも行って子どもたちの意見を聴く予定です。次世代のためにつくるものなので、そういった人たちの声を重点的に聴きます。子どもたちに「どういうまちがいいですか?」と問いかけて絵を描いてもらってもいい。今後はインターネットでも区民の声を聴きます。

― そのほかのエリアのまちづくりはどうお考えですか。

中野駅北口は中野通りが真ん中を通り、その東側が中野ブロードウェイ(※)を含む古いまち並み、西側はサンプラザの再開発地区や、大学などがある「四季の森」という新しいまちなんです。南口も再開発が進む一方で、「レンガ坂」という古いまちなみも残っています。この新旧のコントラストが中野の魅力です。

だから古いものは残しつつ、新しいところとのコントラストを楽しめるまちにしたい。例えばチェコのプラハは真ん中に川が流れていて、観光名所の旧市街とオフィスなどの新市街が対照的になっています。中野も中野通りを川に見立てて旧市街と新市街、というのも面白いかなと思いますね。

※中野ブロードウェイ 昭和41年に開業した中野区の複合商業施設。マンガ、アニメ、古書店などが集積し、サブカルチャーの聖地として世界的に知られる。

外部のネットワークが職員の強みに。

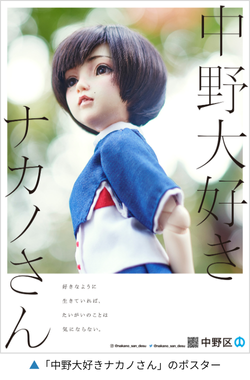

― 「中野大好きナカノさん」(※)などユニークな施策は区長が後押ししているのですか。

― 「中野大好きナカノさん」(※)などユニークな施策は区長が後押ししているのですか。

私は、新しい試みにチャレンジする職員を応援しています。「中野大好きナカノさん」の人形は職員の発案で、最初聞いた時はびっくりしましたが、腹をくくりました。

私が区長に就任した時点でシティプロモーションの予算はついていましたが、駅前のCGをつくるという内容でした。それよりも別のことをやろうという話になった時に、職員がもってきたアイデアなんです。中野にアニメや漫画が根付いていることも意識しています。今やすっかり定着しましたね。

― 職員を率いるトップとして心がけていることは何ですか。

職員には地域に飛び出してほしいと常々言っています。その風土をつくっていくのが私の責任だと思います。職員が頑張って地域に飛び出しているのに、上司が苦言を呈したり、風通しが悪い組織だったりすると、活かされてこないですよね。既存の仕事を減らして地域に飛び出す余裕が必要で、その環境をつくることを大事にしています。

人材流動化の時代なので、ある程度の流動は仕方がないかなと思います。中野区も中途採用で外からたくさん採っていますから、お互い様ということもあります。ただ、この組織では自分が伸びない、楽しくない、仕事のやりがいを感じないなどと思われることは避けたいですね。流動化の時代だからこそ、残りたい人には残ってほしいし、残りたいと思われる職場にすることが大事です。そうすれば、中野区で働きたい人が入ってくるはずです。

― 公務員のあるべき姿や区職員の理想像は描いていますか。

地域に出て住民と信頼関係を築き、区民の暮らしを肌で察知する。課題をいち早く掴んで政策に生かせる、組織にフィードバックできる。これが全てだと思います。地域に出なければ分からないことがたくさんありますし、肌感覚で掴むことが、スピード感につながります。世の中が騒ぎ出したからではなく、現場に出ていれば区民がいま何に困っているのか、何が起こっているのか感じることができますよね。これは部署や部門を問わず、全職員がそうだと思います。

― これからの時代、区職員に新たに求められる資質や能力は何でしょうか。

― これからの時代、区職員に新たに求められる資質や能力は何でしょうか。

ファシリテーション能力や、コーディネート能力ですね。住民の中にもいろんな意見、対立した意見をもつ人たちがいます。それをいかにうまくコーディネートしていくかが問われています。

これには多岐にわたるスキルが必要であり、ファシリテーション能力もそうですし、相手にどう伝えるかという話法だってそうかもしれない。もっと住民の意見を引き出すような傾聴力かもしれない。生活再建であればファイナンシャルプランナーみたいな知識も必要でしょう。官の力だけでは解決できないので、民間の資源がどこにあって、どういう人がいるのかも知っていなければなりません。

そこで、地域に飛び出して外部の資源を知っていることや、ネットワークをもっていることが強みになります。自分の力だけでは解決できないからこそ、ネットワークを持つ職員がもっと活躍できるようになるはずです。

※「中野大好きナカノさん」 中野区の公式キャラクター。人形作家・清水 真理さんが制作・監修した球体関節人形で、SNSを通じて中野区の日常を発信している。

中野が発祥。「つけ麺」を世界に発信。

― 休日はどのように過ごされていますか。

休日は3カ月に1日ぐらいでしょうか。ちょっとした隙間時間はジムに行きます。体調維持は必要ですよね。中野サンプラザにプールがあったので、毎日昼休みに泳いでいました。でもいまのジムは区役所からすこし離れているので、週に1回行けたらいいかなという感じです。

あとは歩いていますね。犬の散歩は毎朝6時に行きます。それだけで3,000歩です。区役所も結構広いので、部屋の往復も含めてだいたい1日1万歩前後歩きます。

まとまった休日があれば家族と一緒に旅行も行きます。娘が高校生で、まだぎりぎり一緒に旅行に行ってくれるので、娘が行ったことのない場所を優先しています。

― 座右の銘はありますか。

特にありませんが、自分に言い聞かせているのはフランスの法学者ヴォルテール(※)の言葉です。「私はあなたの意見には反対だが、あなたがそれを言う権利は死んでも守る」。これは民主主義の基本だと思うので大事にしています。

― トロンボーンがご趣味とお聞きしました。

吹奏楽団にたまに参加します。来月も子ども向けのコンサートで吹きますよ。高齢者会館でも年2回ぐらい演奏します。家で聴くのはクラシックで、ブラームスが好きです。

― 「日本つけ麺学会」の会長も務められています。

中野区観光協会が2年前に「つけ麺マップ」を作成した時、発祥の地として活動を続けるべきだと思い、学会の創設を私から提案しました。理事は8人ほどで、2カ月に一度ぐらい集まって会合をもちます。一緒につけ麺を食べに行って感想を述べ合う会です。

つけ麺を世界に発信することが目的なので「日本つけ麺学会」としました。本拠地は中野ですが、中野を超えた活動です。これは私がプライベートでやろうと決めたことで、役所の仕事ではありません。自由にやった方が楽しいですしね。

― 最後に中野区の魅力と区役所の自慢を教えてください。

中野区役所は今年8月「第38回日経ニューオフィス賞『クリエイティブ・オフィス賞』」に選ばれました。官公庁が受賞するのは快挙なんです。フリーアドレスで、クリエイティブな仕事環境になったという評価と捉えています。建物だけではなく、働き方が大きく変わったということを評価されました。建物自体も、環境省が定めるゼロエミッションビルディングの基準「ZEB ready(ゼブ・レディ)」の認証を受けています。ソフト・ハードの両面で評価されているので、非常に喜ばしいことですね。

中野区の魅力は、地域を盛り上げるために汗をかく人がいっぱい住んでいることです。若い人から年寄りまで、私利私欲ではなく、故郷のために汗を流す人がたくさんいるんですよ。中野区を支え、引っ張ってきてくれた人たちと、一緒に仕事ができる職員をどんどん増やしていきたい。それが区として一番やらなければいけないことであり、そのためにも地域に飛び出す職員をつくっていく必要がありますね。

※ヴォルテール 18世紀に活躍したフランスの作家、啓蒙思想家。宗教的寛容と自由を擁護し、専制や偏見を批判した。代表作に「カンディード」「哲学辞典」「寛容論」など。

◆取材後記

◆取材後記

はじめは「腰かけのつもり」で入ったという中野区役所で行政の仕事の面白さに目覚め、いまや組織のトップに。職員出身だからこそできるマネジメントがある、という言葉に、自治体行政のプロとしての気概を感じました。話題の中野サンプラザの再開発も、住民の声をくみ上げた新たな展開が注目を集めそうです。(西田 浩雅)

次回は品川区・森澤 恭子区長です!

このシリーズの記事

【区長の本音<1>新宿区長・吉住 健一さん】故郷・新宿をコロナ禍から守り抜く。

【区長の本音<2>足立区長・近藤 やよいさん】区民目線で区の魅力を創出する。

【区長の本音<3>江戸川区長・斉藤 猛さん】2100年を見据えて共生社会をつくる。

【区長の本音<4>世田谷区長・保坂 展人さん】住民参加でまちづくりは進化する。

【区長の本音<5>港区長・清家 愛さん】子育てと教育で「世界とつながる共生都市」に。

【区長の本音<6>練馬区長・前川 燿男さん】住民自治を徹底。弱者を支える。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)