公開日:

国保と社保の違いとは?加入条件から保険料、手続きまで分かりやすく比較解説!

「国民健康保険(国保)と社会保険(社保)、言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何がどう違うのだろう?」 このような疑問をお持ちではないだろうか。 日本の医療保険制度は、私たちの生活に深く関わる大切な仕組みであるが、その種類や内容は複雑で分かりにくいと感じる方も少なくない。特に「国保」と「社保」は、加入する条件や保険料の計算方法、受けられるサービスにも違いがあり、ご自身の状況によってどちらに加入するかが変わってくる。 この記事では、そんな国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の基本的な違いから、それぞれの加入条件、保険料の決まり方、受けられる給付内容まで、分かりやすく丁寧に解説する。

※掲載情報は公開日時点のものです。

■退職・転職時の切り替え手続きを整理し、スムーズに案内できる

■滞納や外国籍住民の加入など、窓口で頻出する質問に即対応できる

日本の公的医療保険制度の概要

日本に住む全ての人が何らかの公的医療保険に加入することを義務付ける「国民皆保険制度」がある。この制度は、日本国民全員が質の高い医療を平等に受けられるようにするための基本的な仕組みである。

原則として、全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入し、保険料を負担し合うことで、個人の医療費負担を軽減することを目的としている。 この国民皆保険制度を支える主な保険制度が「国民健康保険(国保)」と「社会保険(社保)」である。これらは、加入対象者や保険料の計算方法、保障内容などに違いがあるため、自身の状況に合わせて正しく理解しておくことが重要である。

国民健康保険(国保)とは?

国民健康保険(以下、国保)は、主に自営業者やフリーランス、退職者、無職の方など、ほかの公的医療保険(会社の健康保険など)に加入していない方が対象となる医療保険制度である。

国保の運営主体と加入対象者

国保の運営主体は、原則として都道府県および市町村(特別区を含む)、または同種の事業・業務の従事者で組織される国民健康保険組合である。 加入対象者は、日本国内に住所を有する方で、職場の健康保険(社会保険)、船員保険、共済組合、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方などを除く全ての方となる。

具体的には、自営業者、フリーランス、農業・漁業従事者、退職して職場の健康保険を任意継続していない方、無職の方、そしてパートやアルバイトで職場の社会保険の加入条件を満たさない方などが国保に加入することになる。

国保の保険料はどう決まる?

国保の保険料は、世帯ごとに計算される。算定方法は自治体によって異なるが、一般的に所得に応じて計算される「所得割」、世帯の加入者数に応じて一人当たりにかかる「均等割」、そして一世帯当たりにかかる「平等割(自治体によっては固定資産に応じて計算される資産割を導入している場合もある)」といった要素を組み合わせて決定される。

これらの合計額が、その世帯の年間保険料となる。保険料率は自治体ごとに異なり、また、加入者の年齢(40歳~64歳の方は介護保険分が上乗せされるなど)によっても変わってくる。重要な点として、国保には社会保険のような「扶養」の概念がないため、世帯に加入者が増えれば、その分保険料も増えることになる。

出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

【あわせて読みたい】大阪府門真市の取り組み

【あわせて読みたい】大阪府門真市の取り組み

▶自治体と民間が目標を共有し、医療費適正化を多角的に推進。

国保の主な給付内容

国保に加入していると、病気やケガで医療機関にかかった際に、医療費の一部負担で済む「療養の給付」が受けられる。自己負担割合は年齢や所得によって異なるが、原則として一般の方は3割負担である。

そのほかにも、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合に一定の限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」や、被保険者が出産した際に支給される「出産育児一時金」、被保険者が亡くなった際に葬祭を行った方に支給される「葬祭費」、さらには緊急そのほかやむを得ない理由で移送が必要となった場合に支給されることがある「移送費」といった給付がある。

ただし、社会保険にあるような、病気やケガで仕事を休んだ際の所得保障である「傷病手当金」や、出産のために仕事を休んだ際の所得保障である「出産手当金」は、国保には原則としてない。

社会保険(社保)とは?

社会保険(以下、社保)は、広義には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指すが、一般的に「国保か社保か」という文脈で使われる場合は、主に会社員や公務員などが加入する「健康保険」と「厚生年金保険」を指すことが多い。ここでは主に健康保険について解説する。

出典:全国健康保険協会

社保の運営主体と加入対象者

社保(健康保険)の運営は、主に全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合(組合健保)の2つによって行われている。協会けんぽは主に中小企業の従業員が加入し、組合健保は主に大企業が単独または共同で設立し、その企業の従業員やその家族が加入する。組合健保の場合、独自の付加給付や保健事業を行っている点が特徴である。そのほか、公務員や私立学校教職員は共済組合に加入する。

加入対象者は、適用事業所に常時雇用される従業員(正社員)が基本である。また、パート・アルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である場合は加入対象となる。

さらに、従業員数51人以上の企業(2024年10月からはこの規模の企業が対象)では、週の所定労働時間が20時間以上、賃金の月額が8万8千円以上、2カ月を超える雇用の見込みがあり、かつ学生ではない(一部例外あり)という条件を全て満たす短時間労働者も社保の加入対象となる。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」

社保の保険料はどう決まる?

社保(健康保険)の保険料は、被保険者の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に、定められた保険料率をかけて計算される。この保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員)が原則として折半して負担する。つまり、給与明細から天引きされる保険料は、実際に支払うべき保険料の半額ということになる。 保険料率は、加入している健康保険(協会けんぽか組合健保か)や、協会けんぽの場合は都道府県によって異なる。また、40歳から64歳までの方は介護保険料も合わせて徴収される。

社保の主な給付内容と比較

社保(健康保険)の基本的な給付内容は国保と共通しており、医療機関での自己負担割合は原則3割(年齢・所得による変動あり)で、高額療養費制度や出産育児一時金などがある。社保に特有の主な給付として、病気やケガで連続して3日を超えて仕事を休み、給与が受けられない場合に支給される「傷病手当金」や、出産のために仕事を休み、給与が受けられない場合に産前産後休業期間中に支給される「出産手当金」がある。

これらは国保には原則ない給付である。また、一定の条件を満たす家族を被扶養者として健康保険に加入させることができる「扶養制度」も社保の大きな特徴で、この点も国保(全員が被保険者)とは異なる。 そのほか、加入している健康保険組合によっては、独自の付加給付(例:一部負担金のさらなる軽減、人間ドックの補助など)が受けられる場合もある。

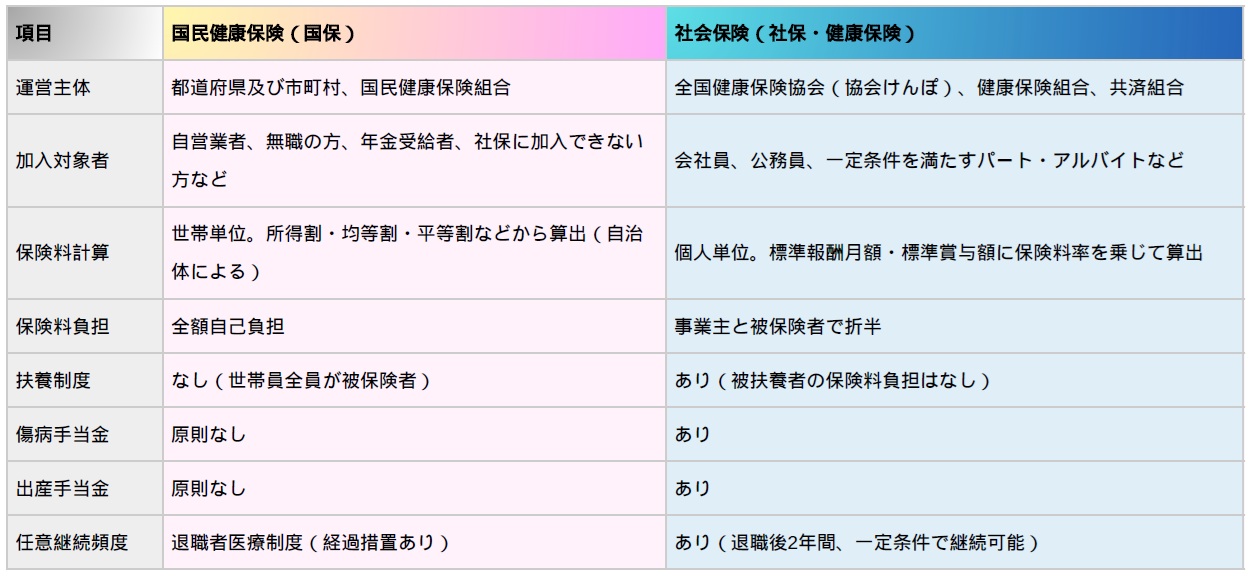

国保と社保の主な違いを徹底比較

国民健康保険(国保)と社会保険(社保)は、日本の医療保険制度の根幹をなすものであるが、その仕組みには多くの違いがある。ここでは、それぞれの特徴を比較し、どのような点が異なるのかを分かりやすく解説する。

加入条件:誰がどちらに加入する?

基本的に、会社などに雇用されていれば社会保険(健康保険)に加入し、自営業者や退職者、そのほかの社会保険の対象とならない方は国民健康保険に加入する。 パート・アルバイトの場合、勤務時間や日数、収入などの条件によって社会保険の対象となるかが決まる。対象とならない場合は、国民健康保険に加入するか、家族の社会保険の扶養に入ることになる。

保険料の負担:どちらが高い?安い?

一概にどちらが高い・安いとは言えない。社会保険は給与に応じた保険料を会社と折半で負担するが、国民健康保険は前年の所得や世帯構成によって保険料が決まり、全額自己負担である。 収入が低い場合や扶養家族がいない場合は国保の方が安くなることもあるが、収入が高い場合や扶養家族が多い場合は、会社負担がある社保の方が自己負担額は少なくなる傾向がある。

扶養家族の扱い:大きな違いを理解する

社会保険には「扶養」の制度があり、被保険者(本人)の収入で生計を立てている一定範囲の家族(配偶者、子、父母など)を被扶養者として健康保険に加入させることができる。被扶養者の人数が増えても、被保険者の保険料は変わらない。

一方、国民健康保険には扶養の概念がない。世帯の構成員それぞれが被保険者となり、人数分の均等割保険料などがかかる。そのため、扶養家族が多い場合は、国民健康保険の方が保険料負担が重くなる傾向がある。

給付内容:傷病手当金や出産手当金に注目

医療機関での自己負担割合(原則3割)や高額療養費制度、出産育児一時金などは国保・社保共通の給付である。 大きな違いは、社会保険にはあって国民健康保険には原則としてない給付がある点である。

代表的なものが「傷病手当金」と「出産手当金」である。傷病手当金は、病気やケガで仕事を長期間休んだ場合に所得の一部が保障される制度である。出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間の所得の一部が保障される制度である。これらの手厚い所得保障は、社会保険の大きなメリットと言える。

保険の切り替え:必要な手続きとタイミング

就職、退職、独立などライフステージの変化に伴い、加入する医療保険制度が変わることがある。国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の間で切り替えが必要になった場合、それぞれどのような手続きが必要で、いつまでに行うべきかを確認しておく必要がある。

出典:厚生労働省「国民健康保険の加入資格」

国民健康保険から社会保険への切り替え

フリーランスや自営業の方が会社に就職したり、パート・アルバイトの方が社会保険の加入条件を満たしたりした場合、国保から社保への切り替えが必要である。まず、社会保険への加入手続きは勤務先の会社が行うため、従業員は会社から求められる年金手帳やマイナンバーカードなどの書類を提出する。

新しい健康保険証は会社経由で交付される。その後、新しい社会保険の健康保険証が交付されたら、14日以内にお住まいの市区町村の役所で国保の脱退手続きを行う。この手続きには、新しい社会保険の健康保険証、国保の保険証、印鑑、マイナンバーが分かるものなどが必要となるが、自治体により異なる場合があるため事前に確認したい。

社会保険から国民健康保険への切り替え

会社を退職したり、社会保険の扶養から外れたりした場合で、すぐに別の会社の社会保険に加入しない場合は、社保から国保への切り替え手続きが必要である。社会保険の資格喪失手続きは通常、退職時に会社が行い、退職後に「健康保険資格喪失証明書」などの書類が交付される。

この書類は国保加入手続きに必要である。その後、退職日の翌日(社会保険の資格喪失日)から14日以内にお住まいの市区町村の役所で国保の加入手続きを行う。手続きには、健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか、印鑑、マイナンバーが分かるものなどが必要となる。

任意継続制度とは?メリット・デメリット

会社を退職した後も、一定の条件を満たせば、それまで加入していた社会保険(健康保険)を最長2年間継続できる「任意継続制度」がある。加入するためには、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること、そして退職日の翌日から20日以内に申請することが必要である。

この制度のメリットとしては、在職中と同様の給付内容(傷病手当金や出産手当金は原則対象外となる点に注意が必要である)を受けられる場合があること、扶養家族も引き続き被扶養者となれること、そして国民健康保険料と比較して保険料が安くなる場合があること(特に所得が高い場合や扶養家族が多い場合)が挙げられる。

一方デメリットとしては、保険料が全額自己負担となるため、在職中は会社が半額負担していた分も支払う必要があることが挙げられる。

国保と社保、結局どっちがお得?

国民健康保険(国保)と社会保険(社保)、どちらの保険料が安く、どちらの保障が手厚いのかは、多くの方が気になるところであろう。しかし、一概に「こちらが得」とは言えない。個人の収入状況、家族構成、働き方などによって、どちらが有利になるかは変わってくるのである。

扶養家族がいる場合の比較

社会保険の大きなメリットの一つに「扶養制度」がある。被保険者本人が保険料を支払えば、収入などの条件を満たす配偶者や子ども、親などを被扶養者として健康保険に加入させることができ、被扶養者の分の追加保険料はかからない。

一方、国民健康保険には扶養の概念がないため、世帯の加入者一人ひとりについて均等割保険料などがかかる。そのため、扶養する家族が多い場合は、社会保険の方が保険料負担は軽くなる傾向がある。

収入や働き方による比較

社会保険の保険料は、標準報酬月額(給与)と標準賞与額に基づいて計算され、会社と折半で負担する。収入が高いほど保険料も高くなるが、会社負担があるため自己負担は抑えられる。

国民健康保険の保険料は、前年の所得などに基づいて計算され、全額自己負担である。所得が低い場合は国保の方が保険料が安くなることもあるが、所得が高くなると保険料も高額になる可能性がある。

また、社会保険には傷病手当金や出産手当金といった所得保障制度があるが、国保には原則としてない。万が一の病気やケガ、出産で長期間働けなくなった場合のリスクを考えると、これらの保障がある社会保険の方が安心感があると言える。

専門家への相談も検討

どちらの保険制度が自分にとって最適か判断に迷う場合は、市区町村の国民健康保険窓口や、勤務先の人事・総務担当者、あるいは社会保険労務士などの専門家に相談することも有効である。自身の具体的な状況を伝え、保険料のシミュレーションや利用できる制度についてアドバイスをもらうとよい。

【新任職員必見】国民健康保険の基礎知識とよくある質問Q&A

Q. 世帯主が国保に入っていない場合でも、世帯主が申請者になるのはなぜ?

国民健康保険は、所得のない高齢者や子どもにも医療給付を行う制度である。そのため、資格取得や各種届出、給付請求といった義務は世帯主に課されており、国民健康保険料の納税義務も世帯主が負担する仕組みとなっている。

Q. 保険料を滞納した場合の対応はどうなる?

国民健康保険料には2年、国民健康保険税には5年の時効がある。しかし、自治体が督促を行えば時効は更新されるため、実際に支払い義務がなくなることはほとんどない。滞納が続くと延滞金の加算や財産の差し押え、国民健康保険証の利用制限などの不利益が生じるため、早めの対応が必要である。

Q. 生活保護を受けることになった人の国保資格はどうなる?

生活保護を受けると国民健康保険の資格は喪失する。保護開始から3カ月が経過した日の翌日が資格喪失日となり、例えば2月1日に開始した場合は5月2日から国保資格を失う。以降は生活保護の医療扶助で医療費が賄われるため、国保による給付は不要となる。

Q. 外国籍住民が転入してきた場合、国保の取り扱いはどうなる?

在留期間が3か月を超える外国籍の住民は、原則として国民健康保険に加入が必要(「公用」の在留資格で3か月を超える場合も同様)。ただし、他の医療保険に加入しているなど一定の条件に該当する場合は対象外となる。手続きは転入日や退職日の翌日から14日以内に行う必要があり、遅れた場合でも保険料はさかのぼって発生する。

また、在留期間が3か月以下であっても、雇用契約や居住証明などで3か月を超える滞在が確認できれば加入できる。

まとめ

国民健康保険と社会保険は、私たちの生活を支える重要な制度であるが、その仕組みや加入条件、保険料、給付内容には多くの違いがある。自身のライフステージや働き方、家族構成などを考慮し、それぞれの制度を正しく理解することが、最適な医療保険を選択するための第一歩である。この記事が、国保と社保の違いを理解し、自身にとってよりよい選択をするために役立てば幸いである。

【セミナーレポート】

【セミナーレポート】.png) 【地域包括ケアシステムとは?】

【地域包括ケアシステムとは?】