人口減少対策とは、出生率向上や移住促進、地域産業の創出を通じて自治体の持続可能性を守る取り組みである。日本の人口は平成16年をピークに減少が続き、労働力不足や税収減少など深刻な影響を及ぼしている。本記事では、人口減少の要因と自治体の効果的な対策事例を紹介し、地域運営に必要な実践のヒントを示す。

【目次】

• 人口減少の推移と要因

• なぜ人口減少対策は必要なのか?自治体に与える影響

• 自治体が実践できる人口減少対策の具体例

• 人口減少対策に成功した自治体の事例

• 人口減少対策は自治体の未来を守るための第一歩

※掲載情報は公開日時点のものです。

■子育て支援・移住促進・DX・産業創出など実務に活かせる具体策のヒント

■全国の自治体が成果を上げた豊富な成功事例

人口減少の推移と要因

日本の人口は平成20年(2008年)の1億2,808万人をピークに減少を続けている。厚生労働省の推計では、2060年に8,674万人、2100年には4,959万人と5,000万人を下まわる見込みとなっている。歴史的にも極めて急激な減少であり、1000年単位で見ても前例がない。

さらに2050年までに全国の約2割の地域が無居住化し、自治体サービスの維持が困難になる恐れがある。こうした地域は「消滅可能性自治体」と呼ばれ、全国的な課題となっている。

人口減少の主な要因としては、出生率の低下と晩婚化、高齢化による自然減少、若年層の都市部流出などが挙げられる。以下で順に整理する。

出生率低下・晩婚化による少子化の進行

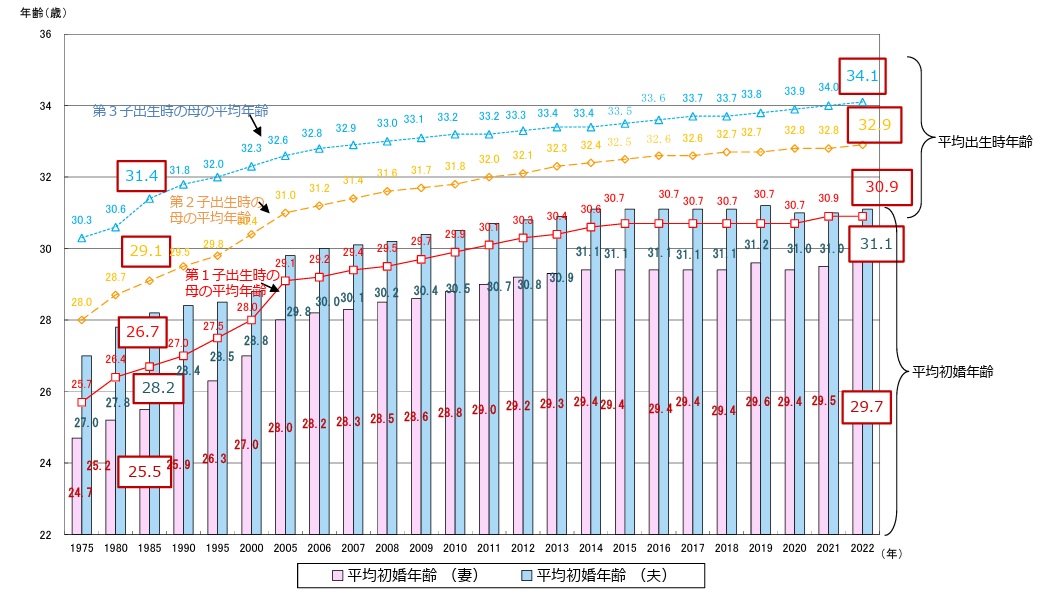

出生率の低下と晩婚化は、人口減少を加速させる主要な要因である。令和6年度の出生数は約68万6,000人で、統計開始以来初めて70万人を下回った。

厚生労働省の統計によれば、令和6年の平均初婚年齢は妻は約30歳・夫は約31歳であり、平成12年の妻27歳・夫29歳から上昇を続けている。平均初婚年齢はこの20年あまりで男女ともに約3歳上昇しており、晩婚化が進むことで第1子の出産年齢も上昇し、少子化の進行を加速させている。

高齢化が加速させる自然減少

出典:総務省統計局「 人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)結果の要約」

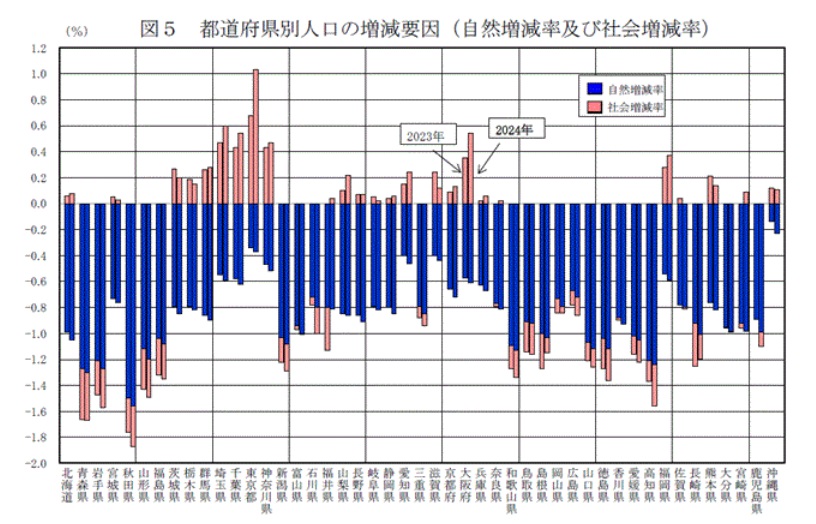

日本の総人口に占める65歳以上の割合は令和5年に21.9%となり、高齢化が一層進んでいる。その結果、生まれる人より死亡する人が多い「自然減少」が18年連続で続き、令和6年度の自然減少は約89万人に達した。高齢化率も上昇を続けていることから、今後の人口の減少幅も拡大を続けていく見込みだ。

若者流出・都市集中による地方人口減少

出典:総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2024年(令和6年)結果」

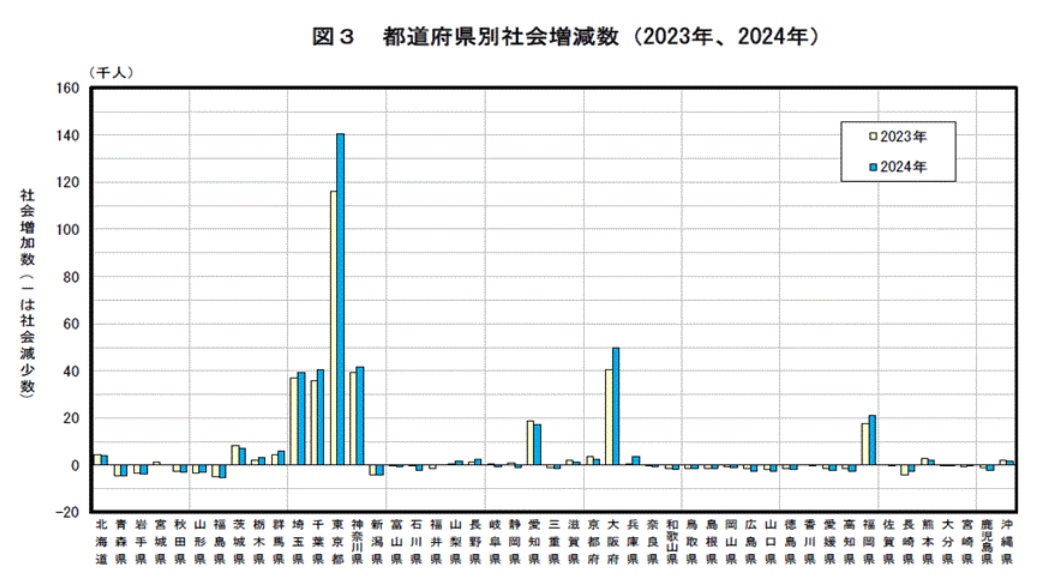

地方から若者が流出し、大都市への集中が続いていることは、地方人口減少の大きな要因である。令和6年の住民基本台帳人口移動報告によれば、転入超過による「社会増加」が見られたのは東京都、大阪府、神奈川県など20都道府県である。

特に東京都は最も多くの転入者を受け入れ、首都圏の社会増加は29年連続となっている。一方、地方では転出超過による「社会減」が続き、地域人口の縮小を加速させている。

【あわせて読みたい】10年後、まちはどうなる?

【あわせて読みたい】10年後、まちはどうなる?

▶消滅可能性自治体とは?定義と現状を確認し、人口減少時代に取り得る対策を考える

なぜ人口減少対策は必要なのか?自治体に与える影響

人口減少は地域社会にとって抽象的な課題ではなく、自治体の運営そのものに直結する問題である。ここでは、人口減少が自治体に与える具体的な影響と課題を整理する。

税収減少・財政悪化による行政サービス低下

生産年齢人口の減少は、地方税収の縮小につながる。厚生労働省や総務省の統計でも示されるように、人口減少と財政基盤の弱体化は密接に結びついている。税収減少が続けば、行政サービスを維持するための財源が不足し、サービスの質や量が低下するだけでなく、存続そのものが危うくなる。これは自治体にとって最も深刻な影響の一つであり、早期の人口減少対策が不可欠である。

労働力不足と地域経済の停滞

人口減少により働き手が減少し、深刻な労働力不足が地域経済を直撃している。人材確保が難しくなると企業は事業縮小や撤退を余儀なくされ、雇用機会の減少や産業基盤の弱体化につながる。結果として地域経済の停滞が進み、自治体財政や住民生活にも影響を及ぼす。

生活環境悪化・サービス縮小と地域社会の衰退

人口減少は生活関連サービスの縮小や撤退を招き、地域社会の衰退を加速させる。金融機関、飲食店、小売店など日常生活を支えるサービスが成り立たなくなれば、住民の利便性は低下し、空き家や空き店舗も増加する。結果として地域コミュニティの機能が失われ、生活環境そのものの悪化につながる。

社会保障負担増がもたらす医療・福祉サービス縮小

生産年齢人口の減少は社会保障負担の増大を招き、医療・福祉サービスの維持を困難にしている。全国自治体病院協議会の調査では、令和6年度決算で約9割の自治体病院が赤字見込みと報告されている。福祉サービス事業者も物価高騰や報酬引き下げ、人件費率の高さから厳しい状況にあり、人口減少が進むほど医療・福祉サービスの縮小リスクは高まっている。

自治体が実践できる人口減少対策の具体例

人口減少対策は、抽象的な議論にとどめず、具体的な施策に落とし込むことが重要である。ここでは自治体が実際に取り組める効果的な方法を整理するとともに、各地で成果を上げている先進事例も紹介する。実務に直結する具体策と事例を知ることで、自地域での応用につなげやすくなる。

1. 結婚・出産・子育て支援による出生率向上

自治体における人口減少対策の基本は、結婚・出産・子育てを総合的に支援し、出生率の向上を図ることである。結婚支援や住宅支援、出産費用助成、保育サービス拡充といった取り組みは、子育て世帯の定住促進や移住者の呼び込みに直結する。

実際の事例としては次のようなものがある。

■千葉県松戸市|小規模保育所整備で待機児童ゼロ、18歳未満の医療費無制限助成で共働き世帯を支援

千葉県松戸市は、共働き世帯が子育てしやすい環境を整備し、移住者を呼び込んでいる。小規模保育所を整備して令和6年4月時点で9年連続待機児童ゼロを実現。さらに、0~18歳の医療費を所得制限なく助成し、通院1回200円・入院1日200円・調剤無料とする制度を導入している。

出典:松戸市役所 松戸DE子育て「PRポイント4 子育てしやすい街まつど」

■兵庫県明石市|所得制限なしで高校3年生まで医療費無料、0歳児おむつ代・中学給食も無償化

兵庫県明石市は、「子育て支援の5つの無料化」で子育て世帯の移住者を呼び込んでいる。高校卒業までの医療費や第2子以降の保育料を無料化するほか、研修を受けた配達員が紙おむつや粉ミルクを届ける「おむつ定期便」や、中学校の給食費も所得制限なしで無償化している。

出典:明石市役所「明石で子育て ~子育てするならやっぱり明石!~」

■岡山県奈義町|不妊治療、出産祝い金、在宅育児手当などライフステージに応じた一貫支援を実施

岡山県奈義町は、若い世代の定着と出生数維持を目的に、ライフステージに応じた一貫した子育て支援を行っている。不妊治療費の補助や10万円の出産祝い金に加え、満7カ月から満4歳までの子どもを在宅で育てる家庭には月額1万5,000円の在宅育児手当を支給する。さらに、子ども園から中学校までの給食費無償化や、高校生への年額24万円を3年間支給する就学支援も実施している。

2. 移住者への支援金・住宅補助で定住促進

人口減少対策としては、外部から新たな住民を呼び込み、定住を促すことも有効である。多くの自治体では、内閣府の交付金事業「地方創生移住支援事業」を活用し、移住者への支援金や住宅補助を実施している。さらに県や市町村が独自に助成制度を上乗せし、経済的に後押しするケースも増えている。

実際の事例としては次のようなものがある。

■北海道赤井川村|戸建、併用住宅、共同住宅もOK、300万円の住宅新築費用を支援

北海道赤井川村では、他市町村から移住し10年以上居住する人を対象に、住宅新築費用として300万円を支給している。一戸建てだけでなく、店舗兼住宅や共同住宅も対象とし、多様なライフスタイルをもつ移住者のニーズに対応している。

■宮崎県川南町|移住の準備や移住体験の費用も助成、お試し滞在助成金

宮崎県川南町では、55歳未満を対象に移住支援を実施している。仕事や住まいを探す移住準備には1人1泊2000円、移住体験には1人1泊1,000円を助成し、移住希望者の定住を後押ししている。

【あわせて読みたい】フリージャーナリスト 早川 裕章さんが解説

【あわせて読みたい】フリージャーナリスト 早川 裕章さんが解説

▶自治体職員が知っておきたい「地方移住」入門編

3. DX・行政サービス効率化で住みやすさ向上

人口減少による労働力不足に対応するには、行政サービスのDX化を進めることが重要である。限られた人員で効率的に行政サービスを維持しつつ、住民満足度を高めるため、全国の自治体でデジタル活用が推進されている。

実際の事例としては次のようなものがある。

■神奈川県横須賀市|全国で初めて生成AI全庁導入、導入プロセスや実証実験の過程も発信

神奈川県横須賀市は、令和5年4月に全国で初めて生成AI「ChatGPT」を全庁に導入した。内部事務の効率化や国際交流部門での翻訳案作成に活用されているほか、市民相談に対応するチャットボットも開発中である。導入プロセスや実証実験の内容は、市が運営するWEBマガジンで公開し、透明性を確保している。

出典:横須賀市「生成AIを活用したお悩み相談チャットボットの公開実験スタート」

■山形県西川町|配布率99%を突破、町内全戸に配布したタブレット端末で防災・生活情報・クーポンも配信

山形県西川町では、町内全戸にタブレット端末「つながるくん」を配布し、令和6年時点で配布率99%を達成した。防災情報や生活情報を迅速に伝達できるほか、物価高対策として5,000円分のデジタルクーポンも配布し、住民サービスの充実を図っている。

【あわせて読みたい】自治体の事例をまとめてチェック

【あわせて読みたい】自治体の事例をまとめてチェック

▶【令和7年度版】スマートシティが進む自治体一覧!先進事例や導入ステップを解説

4. サテライトオフィス誘致と起業支援で地域雇用を創出

地域での雇用創出や経済活性化を実現するためには、サテライトオフィスの誘致や起業支援といったビジネス施策も有効である。これらは地方における人口減少対策として期待されており、実際に成果を上げている自治体もある。

実際の事例としては次のようなものがある。

■和歌山県白浜町|サテライトオフィス誘致の先駆的存在、ICT企業が相次いで入居

和歌山県白浜町は、地方型サテライトオフィス誘致の先駆的な自治体である。平成27年に総務省「ふるさとテレワーク推進事業」に採択されて以降、ICT企業の誘致に相次いで成功した。生活環境の整備や住民との交流支援など移住者へのサポートも行い、観光資源を活かしたワーケーションの推進にも取り組んでいる。

出典:国土交通省 観光庁「和歌山県白浜町 × セールスフォース・ドットコム」

■鳥取県|自治体の支援を受けて起業する人の数が人口比で全国最多

鳥取県は、人口減少対策の専門部署を設置し、県全体で対策に取り組んでいる。特に起業支援に力を入れており、自治体の支援を受けて起業した人の数は人口比で全国最多である。各市町村は移住起業者へのきめ細かなサポートを行い、地域課題の解決に挑む起業家には最大200万円(2分の1)の支援金を給付している。

【あわせて読みたい】愛媛県内子町の取り組み

【あわせて読みたい】愛媛県内子町の取り組み

▶つながる、広がる、移住のカタチ!内子町の移住・定住プロジェクト。【行革甲子園2024】

5. 空き家バンク活用とリノベ支援による移住促進

地域内で増加する空き家を移住者に提供する「空き家バンク」や、リノベーション費用の助成は、人口減少対策として有効な施策である。賃貸物件が不足する地域では、自治体が橋渡し役となることで空き家の有効活用が進み、移住促進と地域課題の解決を同時に図ることができる。

実際の事例としては次のようなものがある。

■富山県上市町|空き家が無料の「0円空き家バンク」、引っ越し代50万円も補助

富山県上市町は、空き家の無償提供を自治体が仲介する「0円空き家バンク」を運営している。居住者が不在で引き取り手のない物件を移住希望者に橋渡しする仕組みで、仲介手数料も不要である。取得者には50万円、所有者には家財処分費など5万円を町が補助し、移住促進と空き家活用を同時に進めている。町外からの移住者にも人気が高く、1物件に10件以上の問い合わせが寄せられることもある。

■石川県羽咋市|空き家の取得・リフォームを助成、若者・独身女性には助成金の加算も

石川県羽咋市では、空き家の取得やリフォーム費用を助成している。市外からの転入者が空き家を取得する場合は50万円、市内業者を利用してリフォームする場合は60万円を支給する。さらに、35歳以下の若者や独身女性には10万円を加算し、駅や市役所周辺の居住誘導区域では30万円を上乗せする仕組みだ。若い世代の移住を促進し、空き家再生と地域活性化を同時に進めている。

.jpg) 京都市で2026年度に導入予定の「空き家税」とは?

京都市で2026年度に導入予定の「空き家税」とは?

▶空き家問題対策としての空き家税導入で、放置リスクの軽減や地域活性化を目指す。

6. 高齢者が活躍できる地域産業の創出

人口減少による労働力不足を補う手段として、高齢者が活躍できる地域産業の創出は効果的である。健康で意欲のあるアクティブシニアを地域の担い手として活用することで、人材不足の解消と地域経済の維持につながる。

実際の事例としては次のようなものがある。

■山口県周南市|定年退職後のアクティブシニアと地元企業をマッチング、専門性の高いシニア人材が活躍

山口県周南市のNPO法人アクティブシニア協会は、人口減少対策としてシニア人材のマッチング事業を展開している。令和5年4月時点で96人が登録し、定年退職後の人材を地元企業へ紹介。プラント設計や英語通訳など専門性の高い人材が活躍し、地域の人材不足解消に貢献している。高齢者が地域で活躍できる仕組みを整えた人口減少対策の好事例である。

人口減少対策に成功した自治体の事例

人口減少対策は自治体運営に直結する重要課題である。全国では移住促進、子育て支援、産業創出、DX推進など、多様な人口減少対策を通じて成果を上げている事例がある。ここでは、自治体職員が実務に生かせる先進的な取り組みを紹介する。

宮崎県都城市|移住応援給付金と子育て支援による人口減少対策

宮崎県都城市は、人口減少対策として平成25年度から移住支援に注力してきた。令和5年度には、夫婦と子ども2人の世帯に最大500万円を支給する「移住応援給付金」を開始し、移住者数は前年の435人から3,710人へ急増した。

さらに出生数増加を目的とした人口減少対策として「子育て三ツ星タウン」を掲げ、第1子からの保育料、中学生までの医療費、妊産婦健診費用を全て完全無料化。移住者増と自然増の両面で成果を上げている。

北海道厚沢部町|保育園留学で関係人口を拡大する人口減少対策

北海道厚沢部町は、人口減少対策として令和3年に子育て世帯向けの移住体験事業「保育園留学」を開始した。家族が1〜2週間地域に滞在し、保育園や自然環境を実際に体験できる仕組みである。

この取り組みには首都圏や関西圏を中心に年間約140組が参加し、関係人口の拡大と移住促進につながっている。リピート希望率は95%を超え、地域の魅力を伝える人口減少対策の先進事例となっている。

【あわせて読みたい】北海道厚沢部町の取り組み

【あわせて読みたい】北海道厚沢部町の取り組み

▶保育園留学®が起爆剤となり子育て世代の関係人口を創出。

岩手県二戸市門崎集落|住民主導の再生プロジェクトによる人口減少対策

岩手県二戸市の門崎集落では、人口減少対策として平成6年から住民主導の「手作りのむらづくり」を始めた。子や孫が帰省しなくなったことに危機感を持ち、若者が戻りやすい環境づくりを目的に活動を展開している。

住民全員で集落点検地図を作成し、地域の強みと弱みを把握。下水道工事や景観整備、交流イベントを自ら実施し、都市部住民との関わりも深めてきた。その結果、4人の若者がUターン就農し、人口は減少せず横ばいを維持している。小規模集落における持続的な人口減少対策の好事例である。

出典:農林水産省「天 皇 杯 受 賞 受賞者 浄門の里づくり協議会」

富山県富山市|コンパクトシティ政策で持続可能な人口減少対策

富山県富山市は、人口減少による住民ニーズの変化に対応する人口減少対策として、平成15年からコンパクトシティ政策を推進している。公共交通の効率化、生活環境の質向上、都市機能の強化を3本柱に施策を展開してきた。

利用者が減少していたJR富山港線を次世代型路面電車「富山ライトレール」に改修し、平成18年に導入。公共交通の利便性を高めるとともに、中央市街地の再開発事業を進め、まちのにぎわい創出にもつなげている。持続可能な都市運営を実現した人口減少対策の先進事例である。

徳島県神山町|サテライトオフィス誘致とDX推進による人口減少対策

徳島県神山町は、人口減少対策として若者やクリエイティブ人材を誘致する「神山プロジェクト」を推進している。平成17年に光ファイバー網を整備し、DX基盤を整えたことを契機に、IT・デザイン会社など仕事の場所を選ばない企業のサテライトオフィス誘致を進めてきた。

さらに、商店街の空き店舗に移住者を呼び込む「ワークインレジデンス」や、半年間の職業訓練でクリエイターを育成する「神山塾」を実施。これまでにITベンチャー企業11社を誘致し、雇用創出と後継人材の育成に成功している。住民数の増加ではなく「過疎の質の改善」に着目した人口減少対策として注目されている。

徳島県上勝町|ICT活用の葉っぱビジネスで高齢者が担う人口減少対策

徳島県上勝町は、人口減少対策として高齢者や女性が活躍できる仕事を創出するため、昭和61年に「葉っぱビジネス(彩事業)」を開始した。昭和50年代まで主要産業だったミカンが異常寒波で壊滅したことを契機に、町の山に自生する葉を料理の「つまもの」として販売する代替事業に取り組んだ。

現在はパソコンやタブレットで受注情報や市場動向を共有できる「上勝ネットワーク」を整備し、ICTを活用した生産・販売体制を確立。令和6年度の売上は約2億6,000万円に達し、中には年収1,000万円を超える高齢者もいる。過疎地域における人口減少対策の先進事例として、高齢者就労の場を提供するとともに、農業体験や移住希望者の増加にもつながっている。

人口減少対策は自治体の未来を守るための第一歩

人口減少対策は、単なる人口増加策ではなく、自治体の未来を守るための持続可能な地域づくりの第一歩である。高齢化と少子化、大都市への人口集中という厳しい現実の中でも、各自治体が独自の工夫で成果を上げている事例は数多く存在する。

重要なのは、自治体の実情に合わせて複数の人口減少対策を組み合わせ、住民にとって安心で魅力ある地域をつくることだ。子育て支援や移住促進、産業創出、DX活用、高齢者の活躍支援など、できることは必ずある。

人口減少は避けられない課題だが、そのスピードや影響を最小限に抑えることはできる。今回紹介した事例を参考に、自治体ごとに最適な人口減少対策を検討・実行していくことが、地域の未来を守る最大の力となるだろう。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)