令和7年度、企業版ふるさと納税制度の3年間延長が決定し、活用の幅はさらに広がりつつある。一方で、自治体間における寄附の集まり方には依然として格差が生じているという。では、スムーズに寄附を集めるためには何が必要なのだろうか。

本記事では、企業版ふるさと納税の総合窓口を運用する「ジチタイリンク」、制度を活用して寄附を獲得した愛媛県砥部町、そして寄附を行った企業「アイグランホールディングス」の3者による対話をもとに、制度延長による影響を踏まえ、自治体と企業のマッチングを成功させる手法を事例とともに紹介する。

※掲載情報は公開日時点のものです。

寄附が集まる3つのポイント

1. 使い道や成果を具体的に設計・提示する |2. 寄附をするための導線を準備する |3. 寄附を獲得する機会を拡張する

[目次]

▼ 制度活用で広がる活用のチャンス

▼ 寄附が集まる自治体の共通点とは?

▼ 実践事例に学ぶ、愛媛県砥部町の高校魅力化支援プロジェクト

▼ 寄附企業の本音、感じた壁と決め手

▼ 企業版ふるさと納税のよくあるQ&A

制度延長で広がる活用のチャンス

企業版ふるさと納税とは、国の認定を受けた自治体の地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附することで最大約9割の税軽減を受けられる制度。令和7年度の税制改正により、3年間(令和9年度まで)の延長が決定し、このことで自治体は、中長期的な視点で地方創生プロジェクトの設計が可能となり、計画的に財源を確保できる機会が広がっている。

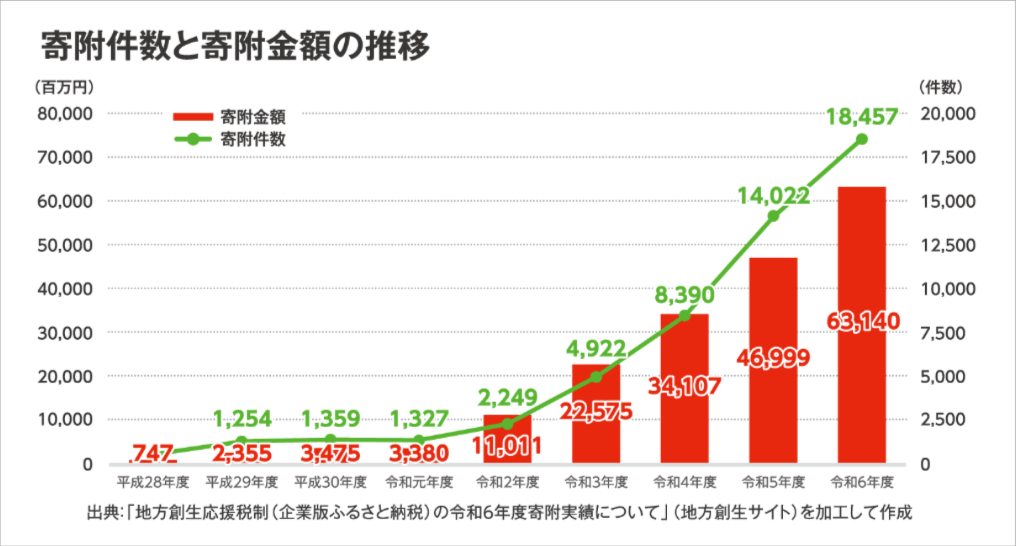

令和2年度からの税額控除の割合引き上げもあって、企業版ふるさと納税の利用件数は毎年増加を続けている。

令和6年度には、寄附金額が約631.4億円(前年度比約1.3倍)、寄附件数は18,457件(前年度比約1.3倍)にのぼった。しかし、その裏で“寄附が集まる自治体”と“苦戦する自治体”の二極化も進行中で、寄附を集める自治体とそうではない自治体の差は、企業版ふるさと納税が集まりやすい仕組みの“設計”と、効果的な“打ち手”が実践できているかにあるという。

寄附集めに苦戦する自治体の多くは、背景に様々な課題を抱えている。例えば、首長のトップセールスに依存しがちであることや、職員の人員や時間が不足していること、地域再生計画の認定は受けても具体的な事業形成が難しいといった課題が指摘されている。

また、制度自体の認知度が十分でなく、企業側にも制度のメリットや活用方法が広く知られていないことも大きな障壁となっている。さらに、自治体側には広報活動や企画立案を担う余力や専門人材も不足しているのが現状だ。こうした要因から、寄附が集まる自治体とそうでない自治体の二極化が進み、格差が埋まりにくい状況が生じている。

一方で、企業版ふるさと納税の市場は拡大を続けており、個人版ふるさと納税と同様に自治体間の競争はさらに激しくなると予想される。そのため、なるべく早期に企業版ふるさと納税の寄附を獲得するための取り組みを始めることが望ましい。

寄附が集まる自治体の共通点とは?

[登壇者]

松本 銀士朗 氏

株式会社ジチタイリンク 代表取締役社長

プロフィール

平成29年4月 株式会社ホープ入社。令和3年10月に企業版ふるさと納税支援事業を立ち上げ、現在約450超の自治体へ財源確保支援を実施しており、寄附企業と自治体をつないで“三方よし”を実現すべく日々奔走中。

※株式会社ジチタイリンクは株式会社ホープのグループ会社

待っているだけでは寄附は集まらない

企業版ふるさと納税の寄附が集まる自治体には共通点があるという。オンラインセミナーでは、スピーカーとして「ジチタイリンク」の松本さんが登壇。有識者の視点から寄附が集まる自治体の共通点を教えてくれた。

自治体側から企業側に積極的なアクションをしなければ寄附が集まりにくい状況にある。しかし、そのための広報活動に割ける時間やリソースが不足している自治体がほとんどだ。

「われわれが企業版ふるさと納税を担当する自治体職員を対象に実施したアンケートによると、基本的には多くの自治体が制度をうまく活用できていない状況です。首長のトップセールス頼りで多くの寄附が集まらないといった声や、国の認定を受けたものの具体的な事業内容がなかなかつくれないといったお悩みもありました。そもそも、企業版ふるさと納税の制度自体の認知度がまだ低いため、待っているだけでは寄附が集まりにくいという課題があります」。

専門支援サービスの役割と成果

そうした中、ジチタイリンクの企業版ふるさと納税支援事業では、制度の内容や地方創生プロジェクトを分かりやすく説明し、自治体の寄附獲得を支援するサービスを提供している。

地方自治体が地方創生事業に取り組む上で、大きな壁になるのが財源確保の問題だ。企業版ふるさと納税を集めることで財源確保の機会を創出し、自治体が本気で取り組みたい事業を実現に導くことも支援サービスの役割だ。

「これまで452自治体と契約を結び、約17億9,000万円の寄附額を集めました。ご紹介した寄附の件数は4,200件以上の実績があります。例えば、大阪府にご協力したケースでは、能登半島地震で被災した子どもたちが夏休みを利用して大阪万博に招待する事業が実現。非常に素晴らしい取り組みですが、コストがかかることが課題でした。この事業の財源を確保するために企業版ふるさと納税を活用。多くの自治体担当者が悩む、企業側に提供するベネフィットも私たちが提案させていただき、50万円以上の寄附で合同感謝状の進呈、1,000万円以上の寄附を行った企業には吉村知事から直接感謝状を手渡すといった特典を設定しました」。

寄附が集まる自治体の共通点は、自治体側から企業に営業活動を行う仕組みがあることだと松本さんは話す。「企業版ふるさと納税の制度自体の認知度はまだ十分ではなく、待っているだけでは寄附が集まりにくいという課題があります。そのため、制度の内容やプロジェクトの意義をしっかり伝える姿勢が重要です」。

プロジェクト設計やベネフィット提案も可能

とはいえ、自治体側としても企業版ふるさと納税のためだけに時間や人員を充てるのは現実的に難しいのが実情だ。こうした課題を補う役割として、自治体と企業をつなぐ仕組みづくりも進んでいる。その一つが「企業版ふるさと納税の総合窓口」というサイトである。全国の地方創生プロジェクトを都道府県ごとに検索でき、オンライン上で寄附の申し込みまで完結できる仕組みが整備されている。

なお、ジチタイリンクの支援サービスは、令和7年1月に経済産業省が発表したイノベーション推進に関する資料で、企業版ふるさと納税の支援サービスを提供する民間企業として唯一取り上げられている。

資料:経済産業省「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する事例集」

「われわれはこれまでに4,200件以上の寄附実績があり、自治体側と企業側、いずれの意見も把握していることも私たちの強みです。これまで関わってきた自治体や企業の傾向から、どのようなプロジェクトに寄附が集まりやすいかも分かります。また、企業側が求めるベネフィット※の内容や、制度上どこまで対応可能かといった知見も蓄積してきました。企業版ふるさと納税の総合窓口として気軽に相談していただきたいです」。

※ベネフィット: 企業が受け取る、経済的利益には該当しないような寄附に対する代償。例:自治体HPや広報紙の掲載、記者会見の実施など

実践事例に学ぶ、愛媛県砥部町の高校魅力化支援プロジェクト

[登壇者]

善家 孝介 氏

愛媛県砥部町 地域振興課

プロフィール

令和2年4月、ふるさと納税担当課である企画政策課の課長補佐に着任。令和6年4月、ふるさと納税担当課が地域振興課となり、地域振興課長に着任。現在に至る。

寄附ゼロから一転、1,500万円超の寄附を獲得

愛媛県砥部町は松山市の隣にある人口約2万人の自治体だ。国の伝統工芸品である砥部焼と柑橘の産地として知られ、個人版ふるさと納税の返礼品として、約7割が高級柑橘「紅まどんな」を受け取る。個人だけではなく企業からも広く寄附を集めようと、砥部町が企業版ふるさと納税の受付を開始したのは令和2年11月のことだ。

しかし、ふたを開けてみると集まった寄附は令和2年度、令和5年度ともにゼロ円で、令和3年度は1社のみ。ところが、令和6年度に入るとこの状況が一転し、企業からの寄附が相次いだ。その理由について、砥部町地域振興課の善家さんが教えてくれた。

「令和6年度は19社の企業から1,544万4,000円の寄附を集めました。寄附のほとんどが『愛媛県立松山南高等学校砥部分校デザイン科魅力化支援プロジェクト』に寄せられたものです」。愛媛県立松山南高等学校砥部分校デザイン科は、全国で唯一のデザイン科の単科高校で、まちでただ一つの高等学校でもある。

「まちの特産品である砥部焼に携わる人の多くがこの高校の卒業者で、LINEスタンプでおなじみの『カナヘイ』など、多くのデザイナーも輩出してきました。しかし、愛媛県教育委員会は令和4年4月に、愛媛県内にある県立学校を統合する方針を発表し、同校には隣町の高校との統合案が示されていたのです」。

この統合案を受け、地元では砥部分校の存続を願う声が上がり、同校のOBや保護者、砥部焼関係者による「砥部分校存続の会」が発足。高校の存続を求める署名活動や町議会への請願などの活動が活発に行われたという。

存続を後押しした「地域・企業・学校」の連携

「砥部分校存続の会」は愛媛県教育委員会に「砥部分校の新たな魅力化創出案」を提出。この魅力化創出案は、大きく3つのプロジェクトで構成された。

② ゲームクリエーションコースを新設し、1学年40人の定員を80人に倍増させる

③ 生徒を全国から募集し、生徒を受け入れるための住環境を整備する

これらのチャレンジを後押ししたのが、企業版ふるさと納税で寄せられた寄附金だった。

「県立高校の統合を目指していた愛媛県教育委員会からすれば、このプロジェクトはまさに逆転の発想だったと思います。企業・地域・学校が連携した魅力ある提案だと評価され、令和5年3月に砥部分校の統合は猶予されることになりました」。

少子化に伴い砥部分校の入学希望者も減少が続いた。かつては定員80人だったが、平成25年から定員が半分の40人になり多くの教室が空き教室になっていたという。そこで、空き教室を企業のサテライトオフィスとして活用してもらおうと呼びかけたところ、ゲーム開発や広告プランニングを手がける東京のIT企業「オートクチュール」の誘致に成功。砥部町と企業の間で連携協定も締結し、教育支援やデジタル人材育成について協力することになった。

オートクチュール社の協力を得て、ゲームクリエイターを養成するための授業カリキュラムも作成。令和7年度から公立高校では珍しいゲームクリエーションコースの新設も決め、それに合わせて定員も80人に倍増させた。現在、サテライトオフィスに在駐する現役クリエイターが授業の補助や部活動の支援も行っているという。

出典:砥部町提供資料より

出典:砥部町提供資料より

全国から100人以上の受験者も集まり学生寮も完成

砥部分校の新たな定員80人を確保するため、令和7年度は全国を対象に生徒を募集。100人を超える受験生が集まり、無事に定員80人を確保した。クリエイターを目指し全国各地から砥部分校に入学した生徒を受け入れるために、学生寮の建設にも着手した。学生寮の建設費に充てるため、令和6年4月から6月までの3カ月間クラウドファンディングも実施。総額で約695万円の寄附金が寄せられ、令和7年3月に完全個室アパート型の学生寮が完成している。

出典:砥部町提供資料より

出典:砥部町提供資料より

「新設した学生寮には食堂とコミュニティホールも完備しました。寮生以外の生徒や地域住民も利用できる交流の場になっています。砥部分校を存続させるためのプロジェクトに多くの企業が共感し、寄附を寄せてくださいました。本当に感謝しています。寄附いただいた企業の中でも、企業版ふるさと納税の寄附金贈呈式には、「アイグラン」の橋本社長にもお越しいただきました」。

<企業版ふるさと納税 寄附金贈呈式>

出典:砥部町提供資料より

発信力のカギは「支援サービス」の活用

善家さんは、自治体が多くの企業にアプローチするための発信力についてこう話す。「このように多くの寄附を集めることができたのは、『企業型ふるさと納税促進支援サービス』を活用したからです。私たちはこれまで厳しい財政状況の中でも知恵を出し合い、様々なことにチャレンジしてきました。けれども、それを広く知ってもらうことができず、発信力が大きな課題でした。そうした中で、今回支援サービスの活用によって砥部町のチャレンジを多くの企業に知ってもらい、応援してもらうことができました」。

寄附企業の本音、感じた壁と決め手

[登壇者]

株式会社アイグランホールディングス 経営企画部

西尾 光三 氏

プロフィール

IPO準備室長として上場準備の最前線を牽引した後、令和6年6月に経営企画部長に就任。現在はホールディングスの経営企画部長として、グループ全体の戦略立案や事業推進を担い、持続的な成長と企業価値の向上をリードしている。

制度を知っていても「どうすればいいか分からない」

砥部町に寄附をした企業側の本音はどのようなものだろうか。広島県に本社を置き、保育園事業を展開する「アイグランホールディングス」の西尾さんが教えてくれた。

「令和6年4月、砥部町に2つの認可保育園を開園しました。それ以来、砥部町とはご縁が続いていたのですが、企業版ふるさと納税の制度自体は知っていても、どのようにその制度を利用すればいいかが分からなかったというのが正直なところです。ジチタイリンクからの案内をきっかけに具体的な相談にも乗っていただき、12月の決算月を迎えるタイミングで砥部町に寄附を行いました」。

制度の存在は知っていても、手続きの方法や制度の詳しい内容は知らなかったと西尾さんは話す。プロジェクトの内容だけではなく、企業側にどのようなメリットがあり、どうやって寄附を行うかが伝わったことで砥部町への寄附が実現した。「砥部分校デザイン科の魅力化創出プロジェクトは、自治体としてはチャレンジングな取り組み。『行動こそ真実』という私たちの企業理念とも通じるところがあり、ぜひ応援したいと思いました」。

体験型ベネフィットが社員のモチベーション向上に。

自社の理念ともマッチした砥部町のチャレンジを応援しようと、企業版ふるさと納税を通じて令和6年度に寄附を実施。日頃から縁のある自治体の地域課題解決に、目に見える形で役立った実感もあり、さらに従業員のモチベーションアップにもつながったと西尾さんは話す。

「ベネフィットとして砥部町で進呈式も開催していただきました。代表と砥部町の保育園開設に携わった社員、さらに新入社員も参加させてもらい、特に若手の社員はいい経験になったと喜んでいました」。

若手社員からは、同じような経験をする仲間を増やしたいとの声も上がったという。自分の会社を盛り上げることが、まわりまわって地域のためにも役に立つ。「体験価値」の高いベネフィットが、社会貢献の輪を他者にも広げたいというポジティブな循環を生み出した。

企業が感じる制度活用の壁

西尾さんによると、令和6年度に企業版ふるさと納税を行う予定は当初なかったという。ジチタイリンクからの案内で企業版ふるさと納税制度の詳細や、砥部町の地方創生プロジェクトの内容、税額控除の額などを知り制度の活用にたどり着いた。

「期末が近づき、利益の見通しも立った段階で案内をいただきました。現状の財政状況でどのくらい税額控除されるかなど、個別に詳しく相談できたのはありがたかったです。レスポンスも非常に早く、寄附をする意思表示をしてから1週間ほどで手続きが完了しました。時間的な猶予もあまりない中、スピード感をもって対応してもらえました」。

西尾さんは「企業版ふるさと納税は企業にとって具体的なメリットを想像しづらい制度であり、特に、企業版ふるさと納税を実施したことのない企業にとっては、最初の一歩のハードルが想像以上に高い」と指摘する。

「企業側から見ると、どのような自治体がどんな取り組みをしているかが最も見えづらいと感じます。非常によい取り組みをしていても、われわれのもとに情報が届かなければ支援することはできません。寄附は企業のブランド価値向上にもつながりますから、支援先を選ぶ上では、自治体とそのプロジェクト内容が最も重要なポイントになります」。

“どこに、どうアプローチすればよいか分からない”と悩む自治体と、“どの自治体の、どの取り組みに支援すべきか分からない”と迷う企業。両者の橋渡し役となる支援サービスの存在が、これまで以上に重要になってきている。自治体と企業が適切にマッチングできる機会を広げるためにも、企業版ふるさと納税支援サービスの活用は有用となるだろう。

今後の展望として、予算組の段階である程度、企業版ふるさと納税への活用を検討しているという。「これまでにお付き合いのある自治体を含め、当社の企業理念とマッチしているところにぜひ支援させていただきたいと考えております。ただ、全国の自治体でどの自治体がどのような取り組みをしているのか、全てを把握することは難しいので、引き続きジチタイリンクと一緒に、地域の課題解決のため寄附をさせていただく自治体を選定して、支援させていただきたいと思います」。

企業版ふるさと納税のよくあるQ&A(抜粋)

Q. 寄附が集まる自治体と、そうでない自治体の違いは?

A.

松本:寄附が集まる自治体は、事業の規模の大小よりも、プロジェクトが具体的であるという印象があります。集まった寄附が何に使われ、どのような課題が解決されるかを示すことで、企業側としても、「なぜその自治体に寄附をするのか」という大義名分を立てやすくなります。そのため、包括的な計画だけでなく、具体的な内容を明示することが重要です。

Q.似たような取り組みをする自治体が多い中、他自治体との差別化は必要?

A.

松本:子育てや防災に関することなど、普遍的なニーズがある取り組みを掲げる自治体は多いですし、内容が似通っている場合もあります。ただ、そこを差別化する必要もないというのが正直なところです。例えば、今回登壇したアイグランホールディングスさんは、砥部町に保育園を開設したことがご縁になり、寄付先として砥部町を選んでいます。何かしらのつながりをもった企業が、ご縁のある自治体を選ぶことが“ふるさと納税”の制度趣旨です。独創的な事業を考えるより、本当に地域に必要なことは何かを伝えていくことが大切だと思います。

Q.営業以外で寄付を集める方法はありますか?

A.

松本:従来の公募型プロポーザル方式とは逆の仕組みの「逆プロポ」という自治体サービスが注目されています。逆プロポとは、企業側が予算や社会課題を公募し、それに対して自治体が解決に向けた企画やアイデアを提案するもの。ジチタイリンクでは三井住友銀行(SMBC)と提携し、企業の公募紹介も行っています。

Q.企業から受け取った寄附金の流れを教えてください。

A.

松本:寄附金は企業から直接自治体に全額入金され、ジチタイリンクは一切関与しません。企業版ふるさと納税の制度では、自治体が受け取った寄附金を100%プロジェクトに充当するルールがありますので、満額自治体さまに寄附させていただいております。

- ジチタイリンクが提供する「企業版ふるさと納税支援事業」の強み -

● 制度理解を広げる説明力

ジチタイリンクは、企業版ふるさと納税の制度内容や地方創生プロジェクトを分かりやすく伝えることで、自治体の寄附獲得を支援している。制度の認知度が十分でない中、専門的な知見をもとに理解を深める役割を担っている。

● プラットフォームの整備と運営

「企業版ふるさと納税の総合窓口」では、全国のプロジェクトを都道府県別に検索でき、オンライン上で寄附の申し込みまで完結できる仕組みを提供している。自治体と企業の双方にとって利用しやすい環境づくりを進めている点が特徴である。

● 実績と公的資料での紹介

これまで452自治体と契約し、約4,200件・17億9,000万円超の寄附を実現してきた。また、令和7年1月に経済産業省が発表した「イノベーション推進に関する資料」において、企業版ふるさと納税の支援サービスを行う民間企業として紹介されている。

● 経験にもとづくノウハウの蓄積

自治体と企業双方の声を踏まえ、「どのようなプロジェクトに寄附が集まりやすいか」「企業が求めるベネフィットは何か」といった知見を蓄積している。このノウハウが、自治体の取り組みを後押しする基盤になっている。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)