公開日:

スマートシティとは?自治体の導入事例やメリット・課題を分かりやすく解説

スマートシティとは、IoTやAI、ビッグデータなどの先端技術を活用し、地域課題の解決や行政サービスの効率化、暮らしの質の向上を図る都市の在り方である。官民連携やデータ利活用の動きも広がり、日本各地で導入が進んでいる。本記事では、スマートシティの定義や背景から、導入のステップ、成功事例、メリット、課題や失敗の要因までを整理し、自治体職員の実務に役立つ形で解説する。

※掲載情報は公開日時点のものです。

※2025年7月9日に最新情報を反映しました(初回公開:2024年11月20日)

■ ほか自治体の成功事例から学ぶ実践のヒント

■ 進め方のステップとつまずきやすいポイント

スマートシティとは?

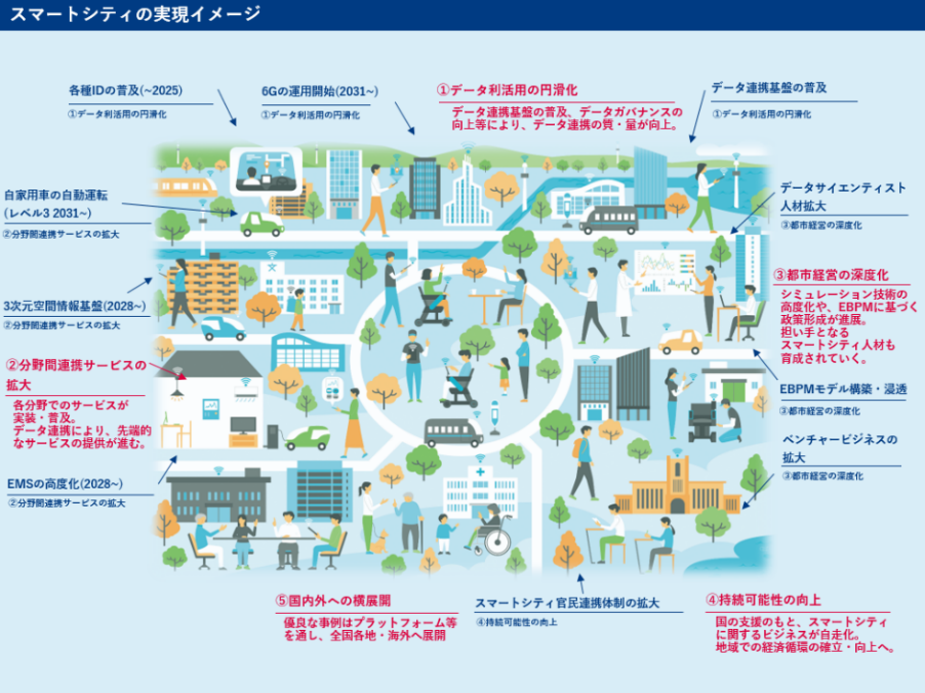

出典:内閣府

スマートシティとは、ICT(情報通信技術)、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータなどの先端技術を活用し、持続可能で快適な地域社会を実現するまちづくりのことである。

交通、エネルギー、防災、医療、行政サービスなど多様な分野にデジタル技術を導入し、自治体が主体となって住民の生活の質(QOL)向上や地域経済の活性化を図る点が大きな特徴だ。

政府もまた、スマートシティを「Society5.0」実現に向けた国家戦略の柱と位置づけており、自治体と民間企業との連携支援、実証事業、補助制度の整備などを通じて導入を強力に後押ししている。

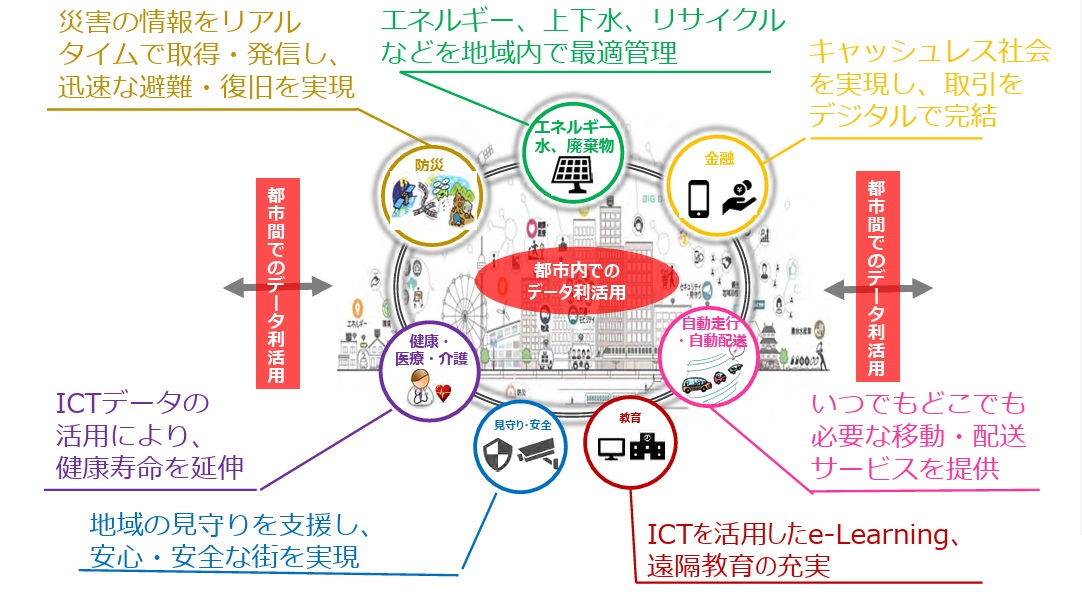

出典:内閣府

スマートシティの定義

国土交通省や内閣府におけるスマートシティの定義は、以下の通りである。

2. ICT等の新技術や官民各種のデータを活用した市民一人一人に寄り添ったサービスの提供や、

各種分野におけるマネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化等により[手段]

3. 都市や地域が抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける[動作]

4. 持続可能な都市や地域であり、Society5.0の先行的な実現の場[状態]

・ 市民(利用者)中心主義

・ ビジョン・課題フォーカス

・ 分野間・都市間連携の重視

■ スマートシティの5つの基本原則

・ 公平性、包摂性の確保

・ プライバシーの確保

・ 相互運用性・オープン性・透明性の確保

・ セキュリティ・レジリエンシーの確保

・ 運営面、資金面での持続可能性の確保

スマートシティは、こうした定義および理念・原則にもとづいて、日本全国で多様な社会課題の解決に向けた取り組みが進められている。次に、日本における推進の背景や、具体的な課題を見ていく。

出典:内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省「令和5年8月 ver.2.0 0 スマートシティ ガイドブック」

日本におけるスマートシティ推進の背景と社会課題

日本でスマートシティ導入が急務となっている背景には、以下のような深刻な社会課題がある。

・ 人口減少と超高齢化社会の進行

・ 地方自治体における財政悪化と人手不足

・ 災害の激甚化や頻発化によるリスク増大

・ 地球温暖化などの環境問題の深刻化

これらの課題は、住民サービスや都市インフラの持続的な提供を難しくしており、限られた人的・財政的リソースで対応を迫られる自治体にとって喫緊の課題となっている。

こうした状況を受け、IoT、AI、5Gといった先端技術を活用し、効率的かつ柔軟な地域運営を実現する手段としてスマートシティの導入が全国で加速している。

出典:国土交通省都市局「スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】」

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ 内閣府が掲げるスーパーシティ構想とは?スマートシティとの違いも含めて解説!

スマートシティがもたらす未来の社会

出典:内閣府・総務省・経済産業省・国土交通省「令和5年8月 ver.2.0 0 スマートシティ ガイドブック」

スマートシティでは、分野横断的に多様なデータを収集・分析し、行政・福祉・交通・防災など幅広い領域においてサービスの質を高めることが可能である。これにより、住民一人ひとりに最適化された公共サービスの提供や、都市運営の効率化が実現されつつある。

また、スマートシティの推進は、複数の自治体・分野をまたいだ連携を促進し、産官学民の多様な主体が協働する新たな社会システムの構築につながる。従来の縦割り行政では解決が難しかった複雑な地域課題に対し、データとテクノロジーを軸とした横断的なアプローチが可能となる点が大きな特徴である。

住民のメリット|QOL向上・生活の利便性アップ

スマートシティの導入は、都市の効率化や持続可能性の向上にとどまらず、住民の生活そのものに直接的な恩恵をもたらす。QOL(生活の質)の向上や、時間的余裕の創出による暮らしの充実など、住民にとっての具体的なメリットを紹介する。

■ QOL(生活の質)向上

スマートシティの取り組みは、住民の日常生活をより便利で快適にし、生活の質(QOL)の向上を目指している。例えば以下のような取り組みが行われている。

・ 北海道上士幌町

福祉バスの空き時間を活用し、住民がスーパーで購入した商品の配送を実施。

さらに、地域の物流事業者と連携し、郵便局の配送車に人を乗せるボランティア輸送の「重ねがけ」を実現。

・ 福島県会津若松市

母子健康手帳を電子化。乳幼児健診や予防接種の記録をスマートフォンで確認できるようにし、

市からの子育て情報もアプリなどを通じて住民に届けている。

このようにデジタル技術を活用するスマートシティは、日常生活の利便性を高めるとともに、身体的サポートの強化にも寄与している。結果として、住民の生活の質(QOL)向上につながり、誰もが快適に暮らせる地域社会の実現に貢献している。

■ 余剰時間の創出による経験の充実

スマートシティの実現では、MaaS(Mobility as a Service)などを活用することで、日常の移動を効率化し、生活者の余剰時間を生み出す。これは鉄道・バス・タクシー・カーシェアなど複数の交通手段をシームレスにつなぎ、通勤・買い物・通院の負担を軽減する仕組みである。

こうした時間のゆとりが、学び直しや趣味、地域とのつながりなど、経験の充実につながり、結果的に都市に暮らす人の満足度や幸福度の向上に貢献すると期待されている。

出典:国土交通省都市局「スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】」

自治体のメリット|データ活用による政策判断強化

スマートシティの実現は、行政に携わる都市の管理者・運営者にとって、従来の都市計画・運営手法を大きく変える可能性を秘めている。自治体にとって実務上のメリットが大きく、業務効率化や政策判断の高度化が期待される。

■ 動的データを活用したリアルタイムな都市判断と迅速対応の実現

IoTやGPSなどから得られるリアルタイムのビッグデータにより、都市の現状を即時に把握できる。災害時の対応やインフラ管理の最適化など、柔軟かつスピーディな判断が可能となる。

■ ミクロ分析による地域ニーズに即した施策の最適化

地域内の人流や施設利用の状況を細かく可視化することで、より的確な施設配置や施策のターゲティングが可能に。地域の実情に即した「ピンポイント施策」が実現する。

■ エビデンスにもとづく説得力ある政策判断と合意形成の促進

経験や前例に頼るのではなく、定量的データやシミュレーション結果を根拠とした客観的な政策決定が可能に。住民への説明責任も果たしやすく、合意形成を促進する。

■ 分野横断のデータ活用による複合課題の解決と持続可能な都市運営

医療・防災・交通・福祉といった分野の壁を越えてデータを連携・活用することで、複合的な社会課題へのアプローチが可能に。持続可能で統合的な都市経営を支える基盤となる。

出典:国土交通省都市局「スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】」

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ 庁内も外部もDXの波に乗せる“茅ヶ崎流”の業務改革とは。

スマートシティ実現のための主要技術

スマートシティの実現には、多様なデジタル技術が不可欠である。ここでは、その中でも特に重要な主要技術を厳選して紹介する。これらの技術が連携することで、地域の課題解決や住民サービスの向上を実現していく。

通信技術(IoT・5G・LPWAなど)

IoTや5G、LPWA(Low Power Wide Area)など、多様な通信技術が都市のあらゆる機器やセンサーをつなげる基盤となる。これによりリアルタイムで情報を収集・共有し、迅速な対応が可能となる。

自治体でもIoT技術は活用されている。例えば、「監視カメラを使っての災害状況確認」「スマートフォン経由での避難情報通知」「交通機関のリアルタイム状況の確認」などはすでに行っているところも多いのではないだろうか。

AI(人工知能)

AIはスマートシティ実現に不可欠な技術の一つである。AIは自ら学習し進化する特徴を持ち、音声認識や言語処理、画像解析など多様な分野での応用が期待されている。自治体においても、住民対応のチャットボットや交通流解析、防災システムなど、幅広い分野での活用が進む。

センシング技術

センシング技術とは、カメラや環境センサー、GPSなど多様なセンサーを用いて、都市の状況を感知・計測する技術である。この技術により、人間の五感で捉えている情報を数値化・可視化し、客観的に把握できるようになる。

得られたデータは、市民の暮らしの安全確保や快適な生活環境の整備、効率的な資源管理、環境モニタリングなど、様々なスマートシティの施策に活用されている。

分析技術

スマートシティの基盤となるのが、都市に蓄積されるビッグデータを活用した分析技術である。交通量、エネルギー使用、水道の消費量、気温・騒音などの環境データ、住民の移動履歴などをリアルタイムで収集・分析することで、地域課題の可視化や先を見据えた対応が可能になる。

重要なのは、技術を導入することではなく、「どのデータを、何の判断に活かすか」を明確にすることだ。自庁だけで完結せず、民間や大学との連携により分析の幅は大きく広がる。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ 別府市がデジタルの力で業務を効率化!生成AIで変わる市民サービスと職員の働き方とは?

【最新版】自治体のスマートシティ導入事例と成功のポイント

スマートシティの実現に向けて、内閣府は地域のスマートシティ推進者へのインタビューを通じて、各自治体の取り組みや地域への思い、具体的なエピソードを紹介している。

ここでは、内閣府が注目する代表的な国内事例として、地方都市の活性化や伝統文化の保全、離島の自立など、多様な課題に対応した先進的なスマートシティ施策を紹介する。各自治体の成功要因を学び、今後の推進に役立てたい。

香川県高松市|地理空間データとオープン化で進めるスマート行政

香川県高松市は、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、地理空間データ基盤を活用した「高松市スマートマップ」を令和5年3月31日にリリースした。市が保有するインフラ台帳などの情報を電子データ化し、オープンデータとしてインターネット上で公開している。

この取り組みにより、防災や交通分野をはじめとする幅広いアプリケーションの開発・提供が可能となっている。

■ 目的

人口減少・少子高齢化に対応し、デジタル技術で複数課題を同時解決する「政策統合」と「シェアリング」を推進する。

■ 特徴・成功の秘訣

・ デジタル技術の専門家ではない職員が、現場の課題を深く理解し、高い解像度で整理し進めた。

・ サービスレイヤーから始めるのではなく、基盤の「ベースレジストリ業務改善」から着手し、

安定したデータ供給とコスト削減を実現。

・ オープンソース・オープンデータで民間連携が進み、新サービス創出を促進。

■ 活用事例(一例)

・ たかまつマイセーフティマップ:洪水や高潮時の浸水深や避難所までの距離を表示し、住民の安全確保に貢献。

・ どこ駐車ナビ高松:令和7年2月オープンの「あなぶきアリーナ香川」での駐車場満空情報をリアルタイム提供予定

出典:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「スマートシティインタビューVol.3-1」令和7年3月21日

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ 自治体が持つ様々なデータを地図に集めてスマートシティを実現する。

愛知県岡崎市|都市再生をデータで支える“ニーズ起点”スマートシティ戦略

愛知県岡崎市では、「地方都市の中心市街地を元気にする」ことを目的に、スマートシティを活用したまちづくりを推進。デジタル技術を全体設計に組み込み、公共投資の効果を最大化しつつ、民間投資を呼び込み地域経済の持続的発展を実現している。

データを活用した課題解決を軸に、地域のニーズに即した施策展開と多様な関係者との連携により、渋滞の緩和、イベント運営の効率化、シェアサイクル事業の収益改善など具体的な成果を挙げている。

■ 目的

地方都市における都市再生の実現に向け、スマートシティの仕組みを通じて投資効果を最大化し、

地域経済の持続的な活性化を図る。

■ 特徴・成功の秘訣

・ 都市OSから始めるのではなく、「データニーズ駆動型」のアプローチで、まず使い方から設計。

・ 企業・市民・市議会・市役所内部の多様な関係者との連携を丁寧に構築。

・ 市民に丁寧な説明を行い、合意形成を図ることで先進的取り組みへの理解を得ている。

・ 市職員には予算や計画の整合性を伝え、スマートシティへの挑戦を後押しする体制を整備。

■ 活用事例(一例)

・ シェアサイクルの収益向上:利用者属性をデータ分析し、事業拡大と売上増加につなげた。

・ イベント運営改善:人流・車流・天候などのデータを統合したダッシュボードで運営最適化。

出典:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「スマートシティインタビューVol.2」令和6年11月12日

沖縄県南城市・久高島|伝統と自然を守る“自立型”スマートアイランド

沖縄県南城市の久高島では、「神の島」としての伝統と自然を守りつつ、住民の暮らしを豊かにするためのスマートアイランド施策が進められている。IT技術の活用により、生活の利便性向上と環境保全を両立し、離島の“自立”に向けた持続可能なモデル構築が始まっている。

■ 目的

高島の伝統的な自然と文化を保全しつつ、デジタル技術を活用して住民の暮らしを豊かにすることが課題である。加えて、「外部に依存しない自立した生活」の実現を重要な目標とし、スマートローカルのモデルケースとしての役割を果たすことに注力している。

■ 特徴・成功の秘訣

・ 「入島協力金」のIT化により、観光による収益を島の維持管理に還元。二次元コード決済や音声案内なども導入。

・ LINEベースの「島OS」で、情報共有や住民の意思表示を効率化。放送が届きにくい環境課題も解消。

・ 高齢者ニーズに対応した技術活用。ドローンでの環境チェックや家族とのコミュニケーション支援も視野に。

・ 企業との連携により、無償協力や実証実験が実現。ほかの離島への展開も見据える。

■ 活用事例(一例)

・ 島OS:島民への通知、イベント出欠の集約、観光客へのマップ提供など、多機能な情報共有ツール。

・ スマート農業技術:未経験者でも栽培可能な環境を構築し、帰島者の雇用創出や特産品の高付加価値化を目指す。

出典:内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「スマートシティインタビューVol.1」令和6年8月31日

.png) あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ スマート農業とは?生産性向上や労働力不足解消のためにできることを考えよう

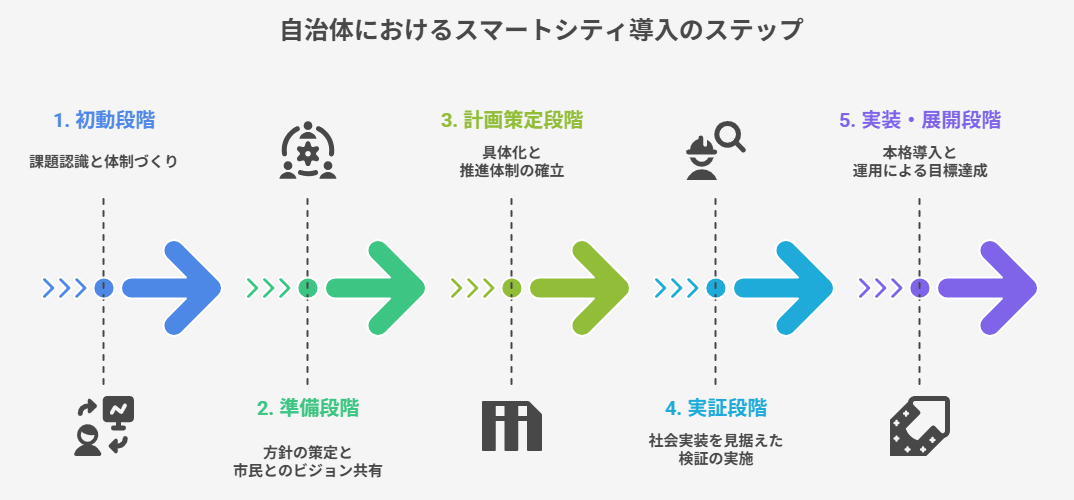

自治体におけるスマートシティの進め方|基本ステップ

2. 準備段階|方針の策定と市民とのビジョン共有

3. 計画策定段階|具体化と推進体制の確立

4. 実証段階|社会実装を見据えた検証の実施

5. 実装・展開段階|本格導入と運用による目標達成

スマートシティの実現には、自治体が主体となり、段階的に取り組むことが重要である。一般的には上記の5つの段階を経て、地域課題やビジョンに応じたスマートシティの構築が進められる。

まず初動段階では、庁内での課題意識や目的の明確化、そして推進体制の整備が必要である。準備段階では、プロジェクトを牽引する中核組織の設置や、市民との対話によるビジョンの共有が求められる。

続く計画段階では、コンソーシアムの組成や具体的な実施計画の策定を行い、その後の実証段階で施策の妥当性や有効性を検証する。最後の実装段階では、成果を地域全体に広げ、持続可能なまちづくりの本格化を図る。

スマートシティの課題と失敗事例から学ぶ教訓

・ 市民参加の不足によるニーズ反映の遅れ

・ プライバシー保護・セキュリティ対策の課題

・ 導入コストと費用対効果の懸念 など

スマートシティ推進の課題の一つに、官民連携の難しさと市民参加の不足がある。大阪府大阪市では自治体と民間企業の役割分担の不備で計画が遅延し、兵庫県神戸市では市民の声が施策に反映されず、ニーズに合わない事業が多くなった。初期段階からの明確な役割分担と双方向のコミュニケーションが不可欠である。

また、大量の個人情報やリアルタイムデータを扱うため、情報漏えいリスクを抑えたプライバシー保護とセキュリティ対策は必須だ。加えて、高額な導入コストと費用対効果の不透明さも課題である。国の補助金制度を活用し、持続可能な財政計画を立てるなど工夫をしていきたい。

これらの課題克服がスマートシティ成功のカギであり、過去の教訓を活かすことが今後の推進に欠かせない。

【FAQ】スマートシティに関するよくある質問

Q. スマートシティとスーパーシティの違いは?

A. スーパーシティ構想とは、AIなどの先端技術を生活全般に活かし、住民が参画し、住民目線で、令和12年頃に実現される未来社会を先行実現することを目指す取り組みである。

ススマートシティは既存の都市にICTを活用し効率化を図る取り組みである。一方、スーパーシティでは、国家戦略特区を設けて生活の中に複数分野の先端技術を組み込むだけでなく、規制緩和も同時に進め、地域の問題点を解決していく。

Q. スマートシティ導入にかかる費用はどのくらい?

A. 導入費用は規模や技術により異なるが、多くの自治体で初期投資は高額である。国や地方自治体の補助制度を活用し、段階的に進めることが一般的だ。

Q. スマートシティ推進におけるプライバシー対策はどうなっているか?

A. 大量の個人情報を扱うため、厳格なデータ管理ルールとセキュリティ対策が必須である。情報漏えい防止に向け、最新の技術と運用体制の両面で強化を図っている。

Q. 自治体職員がスマートシティ推進で意識すべきポイントは?

A. 住民参加の促進、官民連携の明確化、費用対効果の検証、そしてプライバシー・セキュリティ対策のバランスを保つことが重要である。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

▶ コンパクトシティとは?基本概念とメリット・デメリットを押さえる

あわせて読みたい

あわせて読みたい.jpg) あわせて読みたい

あわせて読みたい