公開日:

住民に“届く・使われる”を日常に!情報分断を乗り越える「スーパーアプリ」とは?

自治体と住民とのコミュニケーションで、デジタル活用はもはや不可欠だろう。防災、健康増進、子育て支援など様々な分野でアプリの導入が進む一方、現場では「情報が届かない」「アプリごとの管理が煩雑」といった悩みの声も聞かれる。また、住民側からの「どのアプリを使えばいいのか」といった声も少なくないという。

こうした課題を改善する手段として注目されているのが、防災や地域ポイントなど、住民の暮らしを支える多様なサービスを集約した“スーパーアプリ”だ。本記事では、住民とつながりやすく、情報が伝わりやすい仕組みを構築するスーパーアプリ「ポケットサイン」の魅力を紹介する。

※内容は、取材当時のものです

[PR]ポケットサイン株式会社

[目次]

▼ 防災 対象課:防災・危機管理課など

▼ 地域ポイント 対象課:企画、商工観光、高齢福祉、市民生活、情報政策課など

▼ 健康ウォーク 対象課:健康増進・福祉課など

▼ インフラ通報 対象課:道路管理、土木管理、上下水道課など

▼ おしらせ 対象課:情報発信が必要な全ての課

アプリが増えるほど起きる住民と自治体の混乱

全国で進む自治体DX。様々な手続きや情報発信などが電子化され、住民はスマートフォンのアプリから行政サービスを受けられるようになった。しかし、そうした取り組みの中で各課が独自にアプリを導入するケースが増え、“アプリの増加”による住民側の混乱も見られるようになってきた。

例えば防災アプリ、地域ポイントアプリ、行政からの情報発信アプリといったものが各原課から個別にリリースされると、住民はそれらを都度ダウンロードし、個別に会員登録をして操作方法を覚え、必要な時には個々のアプリにIDを入力して立ち上げなければならなくなる。自治体側からすると、それぞれに所管課があり、予算も別々なのでやむを得ない面もあるのだが、やはり住民にとっては手間であり、時に「使いづらい」「同じ自治体のサービスなのに一本化できないのか」といった声にもつながってしまう。

同時に、こうした状況は自治体側にとっても好ましくないといえるだろう。原課ごとに普及活動をするのにも限界がある上、情報政策課・原課ともに管理や運用の負荷が大きくなる。それに加え、個々のアプリで得られる貴重なデータや、それぞれがもつ発信力や浸透力といった特徴も十分に活用しきれない現状がある。

そこでカスタマイズしようにも、既存アプリは各原課に合わせ個別最適化されており、後からの連携や改修には、多大な労力と予算がかかってしまう。非常に悩ましいところだが、こうした課題を包括的に解決できるツールとして注目されているのが“スーパーアプリ”だ。

バラバラなアプリを束ねるスーパーアプリ「ポケットサイン」

「スーパーアプリ」とは、プラットフォームとなる1つのアプリの中に、様々な機能をもつ個別のアプリを集約したもの。ユーザーは一度ログインすれば、その後は複数の機能をシームレスに利用することができる。アプリが1カ所に集まっていることで、「あのアプリはどこ?」と探す手間も不要になる。このスーパーアプリとして、いま自治体に広まりつつあるのが「ポケットサイン」だ。

ポケットサインは、マイナンバーカードを活用した公的個人認証機能と、様々なアプリを集約するオープンプラットフォーム機能を併せもつスーパーアプリ。防災やお知らせ、地域ポイント、インフラ通報など、生活に密着した自社開発による15種類以上のミニアプリだけでなく、自治体がすでに導入している他社の既存アプリも内包できるため、相互に連携して利用することも可能で、いわば“デジタル版の総合窓口”のようなものだ。

[ ミニアプリの一部 ]

スーパーアプリに格納されたミニアプリ群は、ポケットサインが発行する共通IDと各アプリの固有IDを連携させてシングルサインオンを可能にする仕組み(OIDC)を活用しており、一度のログインで全てのアプリを利用することが可能だ。

また、個人認証機能においては、公的個人認証サービス(JPKI)※1 のプラットフォーム事業者として主務大臣の認定を取得。通常、認証サービスを提供するには、サービスプロバイダーが外部のプラットフォーム事業者に認証を委託するケースが多いが、ポケットサインは自らがプラットフォーム事業者でありながらサービスも提供しているため、認証にかかる時間やコストの削減が可能となっている。ユーザーが利用する際は、マイナンバーカードをアプリに読み込むことで、氏名・住所・生年月日・性別といった基本情報のみが登録される※2。

さらに、マイナポータルと連携したAPIにも対応しており、ユーザーの同意を得た上で、医療保険や所得証明といった情報を地域企業などがオンラインで取得することも可能。これにより、厳格な個人確認を必要とする付加価値の高い行政サービスも、よりスムーズに提供できるようになる。

※1 JPKI (Japanese Public Key Infrastructure):マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで本人確認を安全に行うための仕組み

※2 マイナンバーそのものは取得・利用されない

\30秒ですぐにダウンロードできます/

有機的につながるアプリで人の動きが循環する

ミニアプリの機能がスーパーアプリの中で組み合わされることで、平時・有事問わず様々なシーンで活用できる。さらに、アプリ間の連携や蓄積されたデータの活用によって、部署を超えた横断的な取り組みの創出も可能になる。

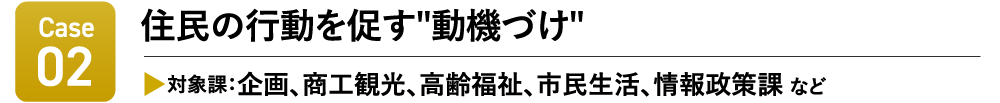

例えば防災分野では、「防災訓練の参加者が増えない」「同じ住民しか参加しない」といった悩みを抱えている自治体は少なくない。こうした場合、防災アプリと地域ポイントを連携させることで、防災訓練の参加者に地域ポイントを付与するといったインセンティブの仕組みが構築可能となり、参加意欲の向上につなげられるだろう。

防災以外にも、健康診断の受診勧奨と健康イベントを組み合わせ、その参加に対して地域ポイントを活用することで、健康意識の向上を促すといった活用方法も考えられる。

このように、住民の行動を後押しする“ポイントの循環”が、部門を横断した連携施策の中で生まれることにより、地域経済の活性化にもつながる可能性がある。前述の通り、ポケットサインのスーパーアプリでは、こうした自治体ごとのニーズや地域の特性に合わせた形でスムーズに実装できるよう多様なミニアプリがすでに用意されている。その中でも、各自治体からの注目度が高いものを、シーン別にピックアップして紹介する。

事例で分かる!ミニアプリで解決する現場の困りごと

有事の課題

避難所の管理・運営が煩雑で、被災者・被災状況の把握が困難……

そんなときは「ポケットサイン防災」

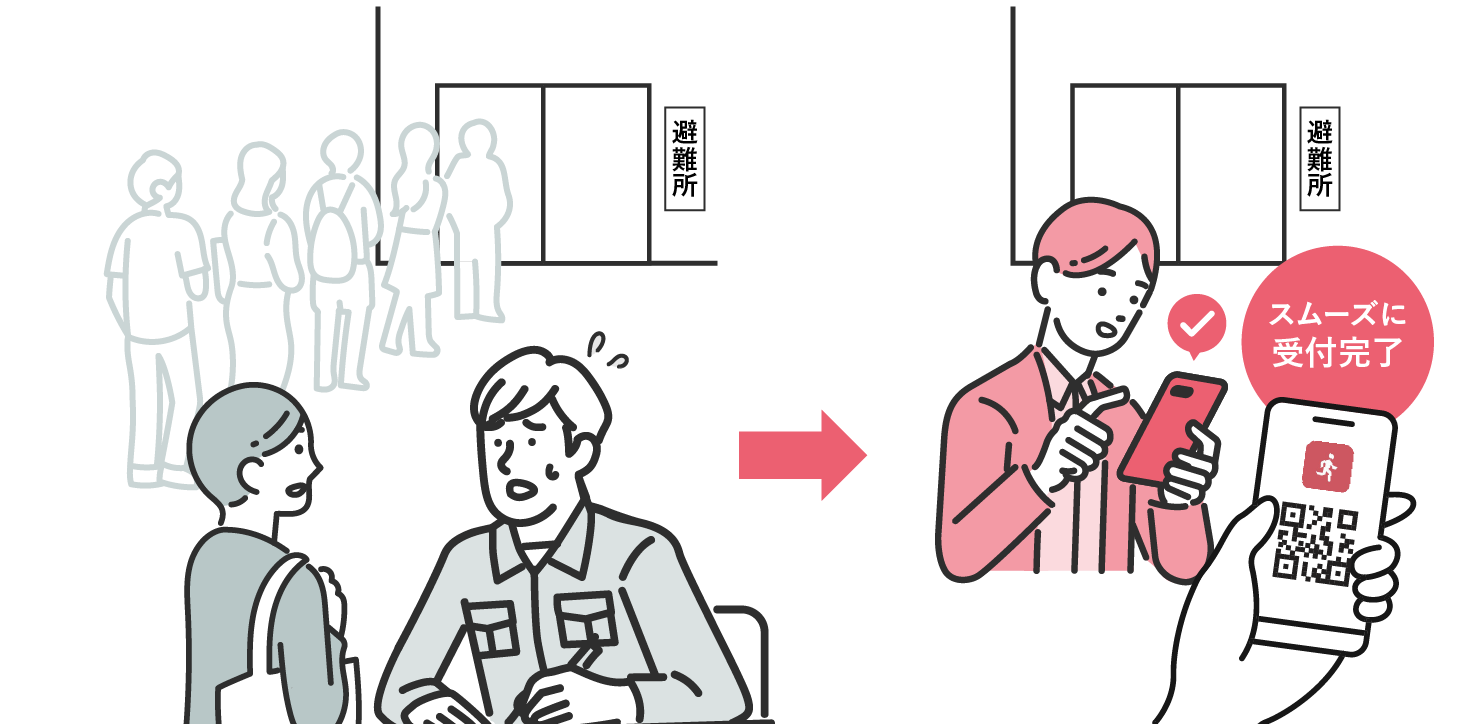

● 二次元コードを活用し、避難所チェックインをスムーズ化

● 避難所の混雑状況や入所者情報の可視化により、現場の対応力を強化

● スマホ未所持者も含め、全ての避難者が受付可能な仕組みを備えつつ、

マイナンバーカードの活用により名簿管理の精度と効率を向上

● アンケート機能を使って、避難者のニーズや必要物資を把握

平時の課題

防災アプリやサービスが住民に認知・活用されない……

そんなときは「ポケットサイン防災」×「ポケットサイン地域ポイント」で利用・登録を促進!

● 登録者への地域ポイント付与で、アプリの利用を促進

● ポイントは地域商店などで利用でき、地域経済にも貢献

● 日常的な利用機会が増え、“いざ”という時の備えになる

導入事例:宮城県の場合

● 令和4年の実証訓練で、従来比約14倍の受付効率化を確認

(紙方式:10分で32人受け付け → ポケットサイン防災:約2分で100人受け付け)

● 令和7年3月時点で、県人口の約3割がアプリを導入

関連記事

関連記事

▶県が防災アプリ浸透の旗を振り、避難支援の精度向上を目指す。

*ポケットサイン防災の詳細はコチラ (無料トライアルも受付中!)

現場の課題

せっかくの企画も“来ない・続かない”。ポイントも活かされず、もったいない……

そんなときは「ポケットサイン地域ポイント」

● ボランティアや健康づくり事業など、多様な地域活動で統一ポイントの付与が可能

● ポイント獲得が動機となり、参加から別の行動につながる連鎖を生み出す

● 紙の受付や集計が不要となり、運営側の事務負担も軽減

*ポケットサイン地域ポイントの詳細はコチラ

現場の課題

一過性で終わる健康づくり。“続けたくなる”仕かけが見つからない……

そんなときは「ポケットサイン健康ウォーク」

● 対象を絞ったメッセージ配信が可能。歩く意欲を後押しし、健康寿命の延伸につなげる

●“歩数ランキング”を出すことで参加者のモチベーションアップを図る

● 「地域ポイント」ミニアプリと連携し、参加者へのポイント付与で動機づけを行う

*ポケットサイン健康ウォークの詳細はコチラ

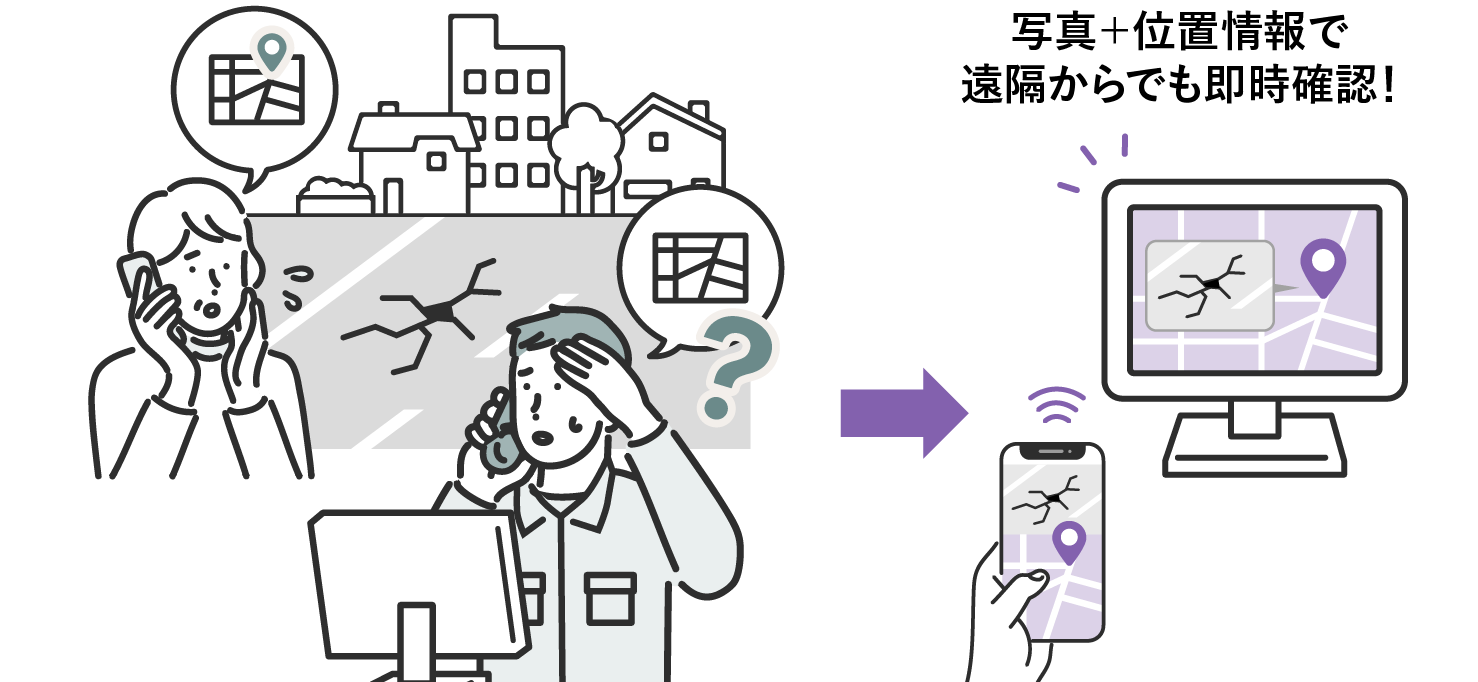

現場の課題

道路破損などの電話通報を受けても、詳細を迅速かつ正確に把握できない……

そんなときは「ポケットサインインフラ通報」

● スマホから24時間いつでも通報が可能

● 情報は自動的に整理され、通報内容管理者画面で一元管理

● 写真付きで通報、職員側は地図上で状況を即時に把握

*ポケットサインインフラ通報の詳細はコチラ

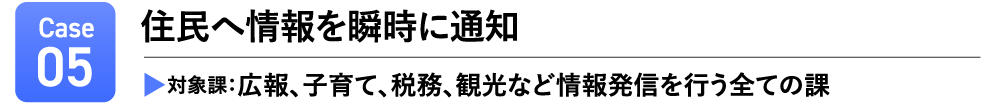

現場の課題

情報が届くまでの工程が多く、手間も負担も一苦労……

そんなときは「ポケットサインおしらせ」

● 画面上で即時配信でき、郵送などの情報伝達負担を軽減

● 属性(年齢・性別・居住地など)だけでなく、住民が選択した興味のあるタグをもとに

特定の住民に絞った情報発信が可能。開封率も確認できる

● マイリスト登録などカテゴリを整理でき、住民にとっても見やすく探しやすい

*ポケットサインおしらせの詳細はコチラ

大切な情報を必要としている人にだけ届けるパーソナライズ配信

このようなアプリの連携による“循環効果”に加え、ポケットサインのスーパーアプリは情報のパーソナライズ配信を得意としている。これは住所、年齢、性別で対象を絞り込んだプッシュ配信や、行動履歴にもとづく通知といったもので、具体的には以下のような例が挙げられる。

災害発生時、自分がいる避難所の具体的な情報がほしい。

(例:物資配布の時間、設備利用の案内、注意事項など)

ポケットサインの活用で

アプリ上で住民の「□□避難所にいる」という情報と、避難所情報をタグづけし、該当避難所の避難者にだけ「〇時から入浴時間です」などの情報を配信するといったように、現場状況に応じて、正確でリアルタイムな情報発信が可能に。

年齢や成長段階に応じた子育て支援情報がほしい。

(例:予防接種や健診の事前告知、保育施設情報など)

ポケットサインの活用で

子どもの生年月日などの登録情報にもとづき、予防接種の時期などを自動通知。未受診者には「忘れていませんか?」といったフォロー通知も可能。必要な情報をタイムリーに届け、見落としも防ぐ。

運動不足の解消や健康維持のきっかけがほしい。

(例:健康状態に不安があるが、何をしたらいいのか分からない、など)

ポケットサインの活用で

“健康ウォークイベント”などの情報をプッシュ通知で配信。さらに、歩数や参加状況に応じた地域ポイントを付与し、モチベーションを継続。ヘルスケア施策と連動した実効性の高い参加促進が可能に。

自分に関係のある情報だけを、手間なく受け取りたい。

(例:観光イベント、健康・福祉・医療など行政サービス全般)

ポケットサインの活用で

自治体が設定したタグ(#観光・文化、#健康・福祉、#くらしなど)から、住民が興味のある情報だけを選んで受信可能。自治体側もターゲットを絞って情報を届けられるようになり、業務効率化と反応率の向上につながる。

フェーズフリーで使われる自治体DXを実現する。

このように、多彩な機能で自治体業務を支援するポケットサインのスーパーアプリ。すでに運用されているアプリも、これから導入するアプリも全て1つのプラットフォームにまとめられることで、住民は便利になり、活用の促進も見込める。同時に、自治体側にとっても、アプリ同士の連携で複数施策の横断的な運用が可能になり、住民の行動データや利用履歴などをもとに、今後の施策立案や予算計画の根拠として活用することもできる。

また、得られたデータを分析することで、支援が届きにくい層へのアプローチや、政策効果の検証・改善にもつながっていくだろう。

ちなみに同サービスは、ポケットサインのスーパーアプリをそのまま自治体公式版として導入できるだけでなく、自治体オリジナル版としてカスタマイズを加え、地域独自のOEMアプリとして住民に提供することも可能。

さらに、ミニアプリ単体での導入や、既存アプリに組み込むこともできるなど、幅広いニーズに対応している。現在、宮城県、熊本市、茨城県境町、宮崎市、渋谷区など様々な人口規模の自治体がそれぞれの地域にフィットした方法で導入済みだという。平時は自治体の住民サービスを強化するツールとしての役割を果たし、災害などの非常時には被災者と自治体をつなぐライフラインとなる。フェーズフリーで自治体と住民のコミュニケーションを支援する、文字通りのスーパーアプリといえるだろう。

[担当者より] マイナンバーカードがなくても使える!柔軟対応のポケットサイン

ポケットサインは、マイナンバーカード連携が前提のサービスではありません。防災、健康、インフラ通報など、多くのミニアプリはマイナンバーカードなしでも導入可能で、原課単位での活用にも柔軟に対応しています。自治体ごとのニーズに応じた導入形態を提案できるので、ぜひ気軽にご相談ください。

\30秒ですぐにダウンロードできます/

お問い合わせ

サービス提供元ポケットサイン株式会社

電話:050-1790-2407

メール:contact@pocketsign.co.jp

〒160-0015

東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑1F