公開日:

農業用水を消防水利に!苅田町の創意工夫が生んだ防災力強化策とは?【行革甲子園2024】

全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。

今回はその中から、福岡県苅田町の「農業用水を用いた新たな消防水利の設置による防災力向上について」を紹介する。

※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。

取り組み概要

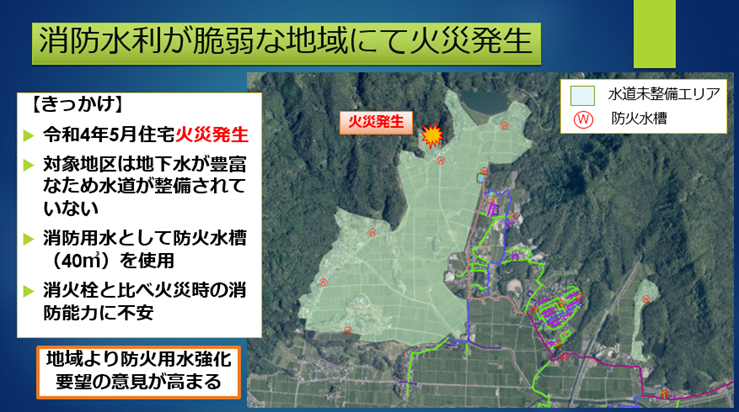

苅田町では、令和4年5月に住宅火災が発生。苅田町消防本部にて懸命な消火活動を行ったが、住宅1棟が全焼した。この地区は、自然豊かな農村地帯で井戸水が豊富なことから上水道が整備されていない。このため地区に1基しかない容量40㎥の防火水槽を用いて消火活動を行ったが、終始水槽の枯渇を危惧しながらの消火活動となった。

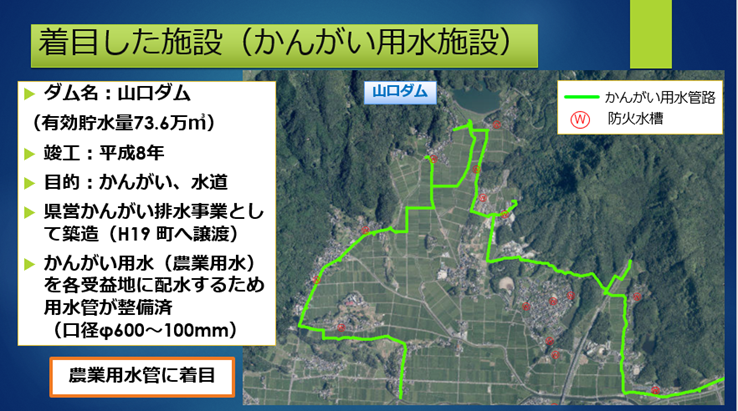

この火災発生以降、同地域より消防用水強化の要望が挙がったため、平成8年に築造された山口ダム(容量73.6万㎥)から各地区へ用水を配水するために整備された、“既存の農業用水管路を用いた新たな消防水利の設置”により防火用水強化を図った。

背景・目的

先述した住宅火災や、令和3年度にも野焼きが延焼し山林火災となる事態が発生し、同地区の住民から防火用水強化の要望が高まった。また、住宅火災が発生した直後の6月定例議会においても、同地区の水道未整備地区における消防用水の見直しや、防火用水強化の提言があったこともあり、消防本部より上水道整備の検討を依頼された。

この地区は、生活用水(井戸水)が豊富なことや、上水道整備を行っても給水工事等により個人負担を強いることにつながることが予想され、本格的な上水道の整備を行えば約15億円の費用が水道事業を直撃することとなるため、農業用水管路に着目し『山口ダム消防水利設置事業』を発案した。

この背景には、平成28年1月の大寒波により凍結した水道管が破損し、福岡県内では22万世帯が断水となった出来事にさかのぼる。当日の気温はマイナス5度と記録的な大寒波であった。同町でも異常に気づき浄水場をフル稼働させ、少しでも漏水箇所を発見できるよう24時間パトロールを実施し断水回避のために走りまわっていた頃、耳を疑う連絡が舞い込んできた。「町内の産業廃棄物処理場にて火災が発生した」との連絡であった。

「ただでさえギリギリの状況で水道水を供給していた最中、飲み水で消火をする必要があるのか」と自問自答した経験を活かし、かんがい用水の利活用に着目したもの。

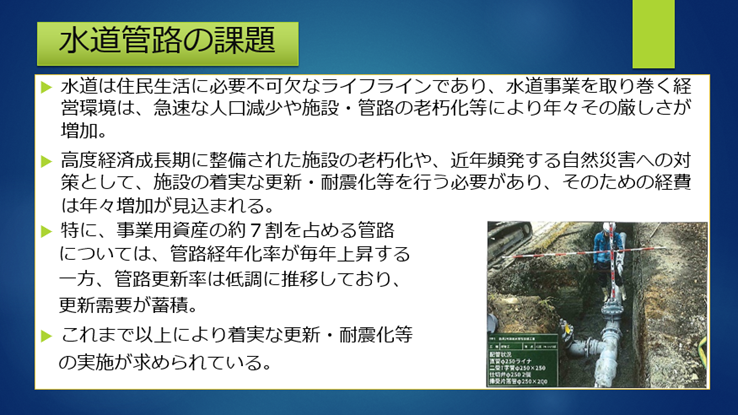

水道管路の課題

水道管路における課題は山積している。特に、高度成長期に整備された管路の老朽化が進行し、これまで以上の更新・耐震化等の実施が求められている。

水道未整備地区について

本町西側の一部は、自然豊かな農村地帯で井戸水が豊富なことから上水道が整備されていない。

消防水利が脆弱な地域にて火災発生

令和4年5月に住宅火災が発生した事がきっかけとなり、地域より防火用水強化の要望が高まった。

取り組みの具体的内容

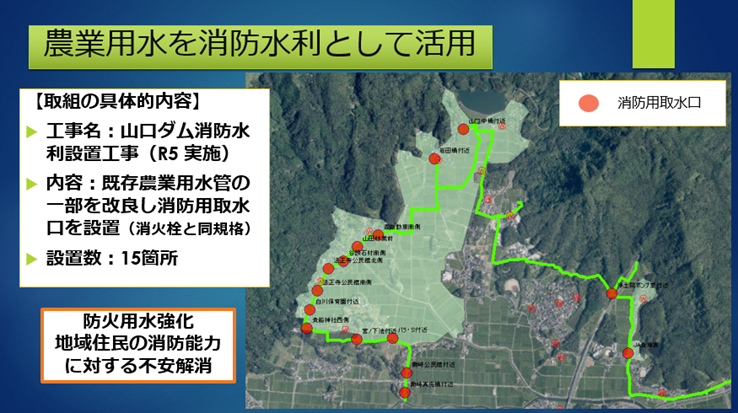

苅田町消防本部およびダム管理者である農政課と協議を重ね、かんがい用水管を一部改良し、消防用取水口15箇所を増設。今回の事業にて、15箇所の消火栓と同等の施設を構築した。

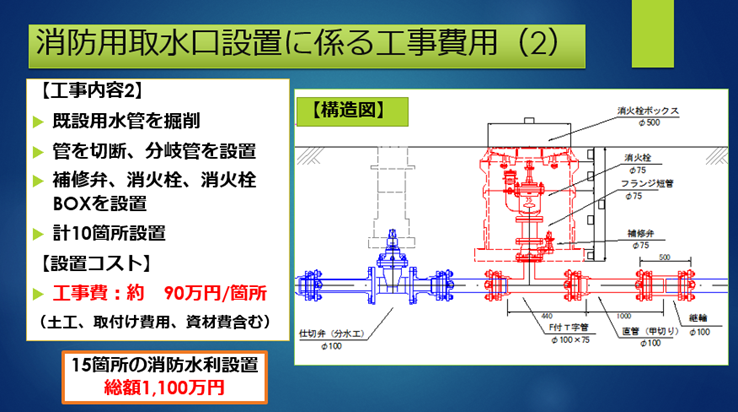

今回増設した15箇所のうち5箇所は、軽微なもので既存管路の空気弁(口径75mm)を空気弁付消火栓(口径75mm)に取り替えるなど、1箇所あたり40万円の工事費で防火用水の確保が可能となった。残り10箇所は、掘削を伴う管路改修であったため、1箇所あたり90万円となり15箇所の総工事費は、1,100万円となったが耐震性防火水槽を設置した場合と比較して大幅なコスト削減となった。

着目した施設(かんがい用水施設)

平成8年に築造された山口ダム(容量73.6万㎥)から各地区へ用水を配水するために整備された、既存の農業用水管路に着目した。

農業用水を消防水利として活用

かんがい用水管を一部改良し、消防用取水口15箇所を増設することで、防火用水強化が図られ、地域住民の不安が解消された。

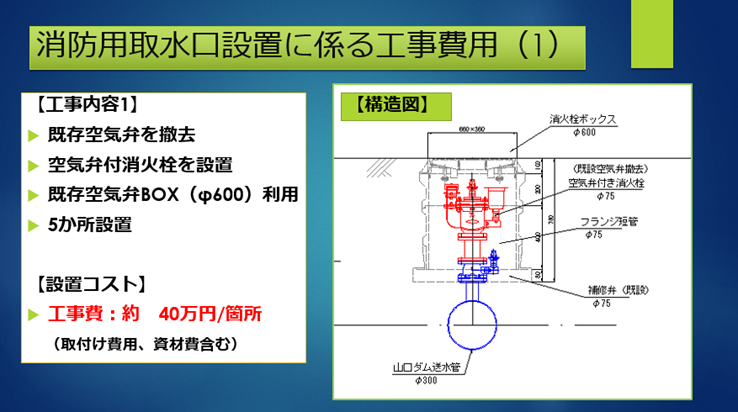

消防用水取水口設置にかかる工事費用⑴

既存管路の空気弁(口径75mm)を空気弁付消火栓(口径75mm)に取り替えるなど1箇所あたり40万円の工事費で防火用水の確保が可能となった。

工事写真(施工状況1)

既存の空気弁のボルトを外し撤去、空気弁付き消火栓を設置。

消防用水取水口設置にかかる工事費用(2)

既設用水管のまわりを掘削、管路を切断し、分岐管及び消火栓を設置。

工事写真(施工状況2)

既設管の配管を一部改良した配管状況写真。消火栓を保護する役割の消火栓BOX。

特徴(独自性・新規性・工夫した点)

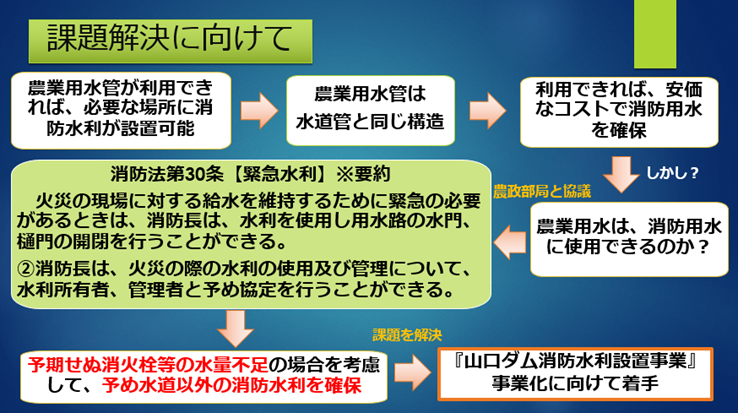

水道法第二十四条 第1項には『水道事業者は、当該水道に公共の消防の為の消火栓を設置しなければならない。』と記載をされており、一般的には【消防水利=消火栓=水道】と理解されている。また、全国的にも消防水利のうち約7割を消火栓に依存しており、災害の規模によっては予期せぬ水量不足に遭遇することもあり得るため、水道以外の水利を確保する必要もあるとの見解も見受けられる。

消防法第30条【緊急水利】では、『火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長は、水利を使用し用水路の水門、樋門の開閉を行うことができる。また、消防長は、火災の際の水利の使用及び管理について、水利所有者、管理者と予め協定を行うことができる。』と記載されている。

よって、本事業にあたっては、管理者の承諾および協定を行うことで『農業用水を防火用水として利用することに関して問題ない』と判断された。令和4年度には、現地調査を行い、既存の防火水槽の消火範囲と新たに設置される消防水利の消火範囲を図化した防火計画図を作成し、効率的な消火活動が可能となるよう設置箇所を抽出し、令和5年度に工事を実施した。

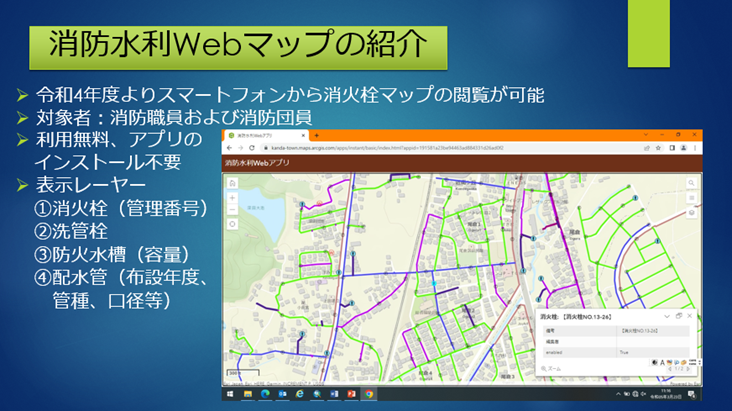

その結果、初期消火の迅速化や山林火災にも耐えうる水量豊富な防火用水(毎分1㎥以上取水可能)として活用できようになった。また、迅速な消火活動や消火訓練のシミュレーションなどにも利用するため、水道管路のスマホアプリを改良し『消防水利Webマップ』を公開し、消防本部職員および消防団員にも消防水利がスマホにて使用できるよう工夫した。

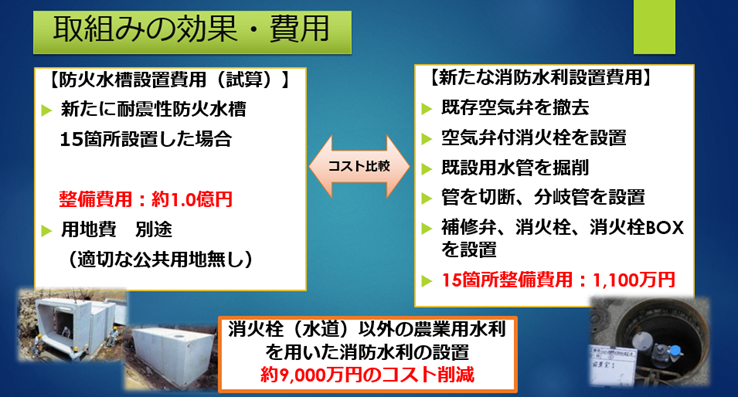

取り組みの効果・費用

未整備地区の幹線道路に水道管(配水管)を整備した場合の事業費は、浄土院地区(ダクタイル鋳鉄管φ150~50 L=1.3km)1.0億円、白川地区(ダクタイル鋳鉄管φ200~50 L=9.4km)14.1億円と試算され、更新費用等を踏まえても上水道を整備することが経営の悪化に直結することが予想されるため、上水道整備以外の方法を検討した。

令和5年度山口ダム消防水利設置工事にかかる費用は、1,100万円(73万円/箇所)であった。一方、同じ箇所に防火水槽(耐震型)を設置した場合、用地費を加味しないとしても約1億円(700万円/箇所)以上の整備費用を要するとの試算であった。

よって、今回の農業用水利を用いた消防水利の設置により、約9,000万円のコスト削減となった。また、火災時の初期消火も迅速に行え、住宅火災や山林火災にも耐えうる消火水量を確保できたことで、地域住民の不安が解消されたことも取組みの大きな効果と考えている。

取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)

山口ダムから各地区へ用水を配水するための既存農業用水管路は、福岡県がダム建設と併せて土地改良事業として整備されたものである。平成19年には、県から本町にダムの権限と水利権等を譲渡され町の管理となった。 令和4年度には、所管する農政課との協議において農業用水を消防用水に使用できるかが大きな課題となったが、消防法第30条の【緊急水利】として位置付けることで課題を解決した。

今後の予定・構想

本町の消防水利(消火栓、防火水槽など)の整備状況をマッピング化し、消防水利基準との照合など消防本部と連携を密に取り、さらなる防災力向上に努めていきたい。

他団体へのアドバイス

本町は、農業用水を消防水利として利用することができたが、水道管が整備されていない地域や、管路の末端地区など消防用水の必要量が不足している地区において、水道以外の水利があれば検討の余地はあるのではないだろうか。きっと、水道水以外にも農業用水をはじめ、井戸、工業用水、用水供給管など利用可能な管路は存在していると思われる。