公開日:

全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。

今回はその中から、愛媛県大洲市の「住民の健康情報を未来につなぐための『迷わないカルテ』」を紹介する。

※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。

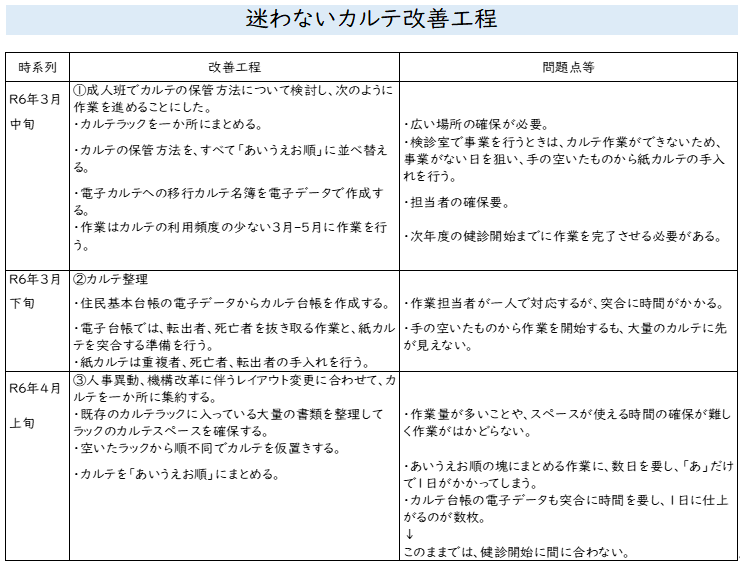

大洲市では、住民の健康情報を未来につなぐために、迷わないカルテの取り組みを令和6年3月中旬~5月中旬にかけて実施。

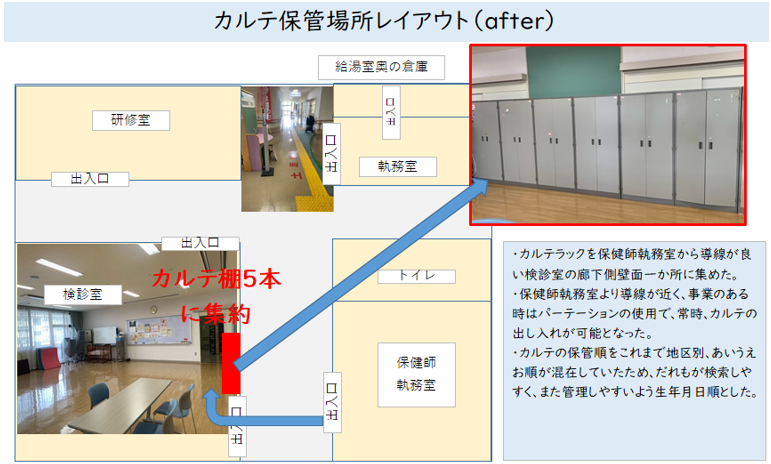

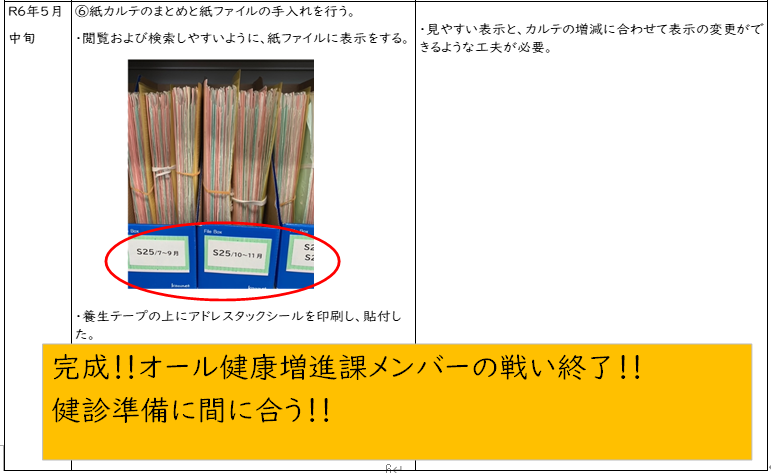

1万枚(9,994冊)におよぶ紙カルテの電子化を視野に入れて整理する。同市で実施される健診および健康相談などで取得した住民の健康基本情報や経過支援記録を紙媒体で運用、保管をしている。紙カルテの保管場所、保管方法やカルテ出し入れの運用方法にいくつもの課題が見つかったことから改善策を検討し、保健師、管理栄養士などが効率的にカルテ管理を行えるよう、次の3点の取り組みを行った。

1. 紙カルテを効率的に閲覧、検索できるように整理した。

2. 電子化移行に備え、カルテ台帳を電子化した。

3. カルテ検索に伴う人件費を削減する。(年間費用削減見込み額 約48万円)

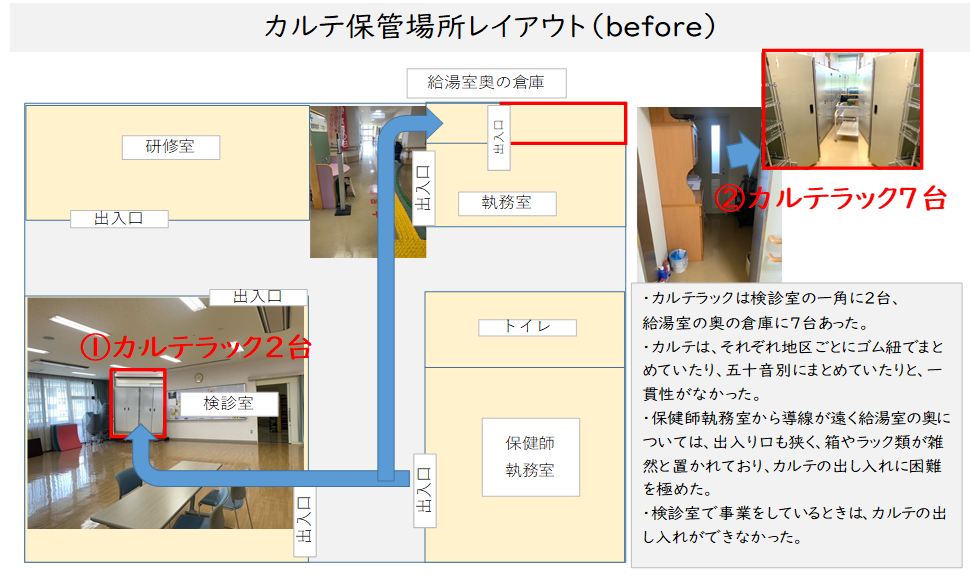

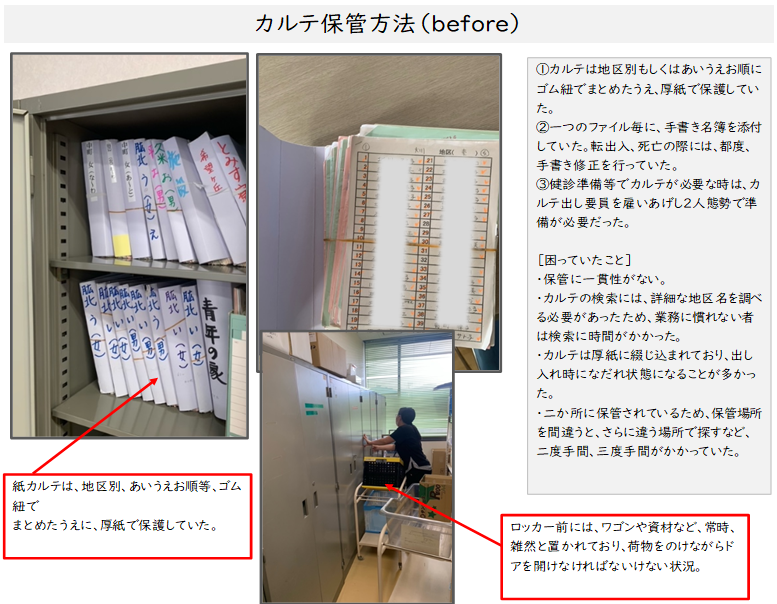

同市の紙カルテは市町村合併を繰り返した名残のままの保管状態にあり、さらに平成30年7月の西日本豪雨災害で被災した経験から電子化に向けて準備を進める必要性を痛感していた。現状では、紙カルテの保管方法が統一されていない上、保管場所が2カ所に分かれており、カルテ検索に多大な時間ロスと労力を要していた。そのため健診準備などでカルテが必要な際は、カルテ出し要員を雇上げし、1日かけてカルテの出し入れを行っていた。

また、死亡、転出入の整備ができておらず、重複カルテや迷子になるカルテも多数存在していた。このことは、令和5年度から成人班で行っている「BPR(業務改革)」で改善が必要である工程であることに気づき、改善行動の後押しとなった。そこで、過去から先輩保健師とともに積み上げてきた住民の貴重な健康情報を、今後スムーズに電子化に移行できることを視野に入れ、効率よく閲覧検索ができるカルテ整理を行うこととなった。

カルテ検索にかかる時間ロスと費用を削減し、住民サービスに還元することを目指す。

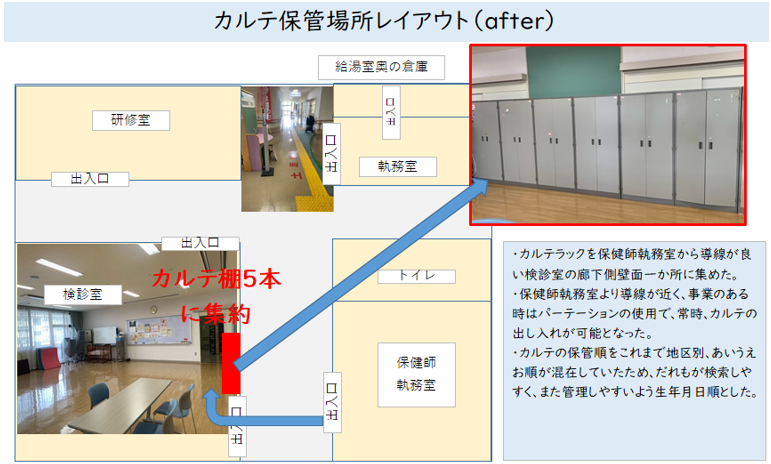

カルテ保管場所、保管方法のビフォーアフター

1. 誰もが容易に検索できる「探しやすさ」にこだわった。

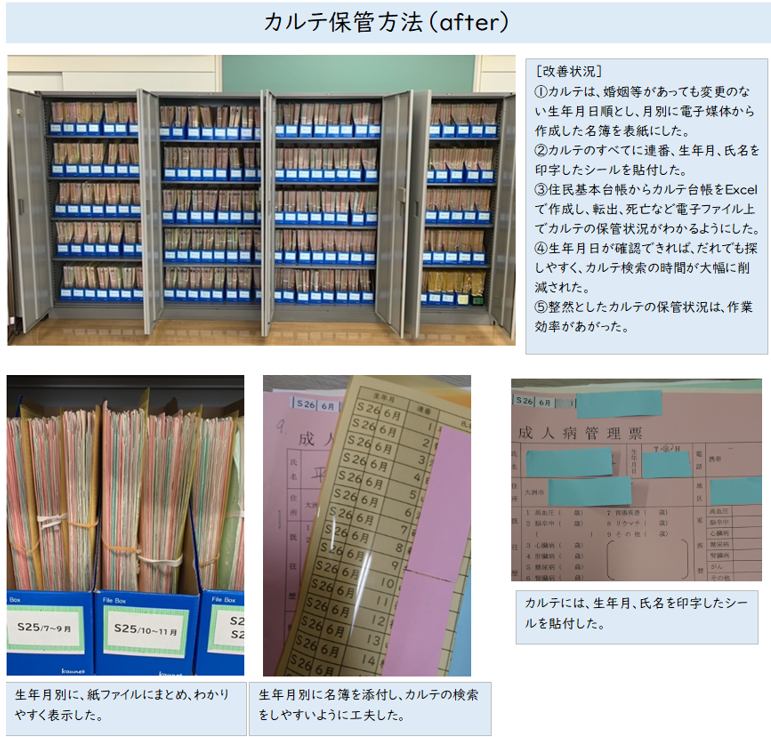

・紙カルテの氏名、生年月日、住所などは手書きで読みづらいため、電子台帳の連番と突合した印字シールを作成し、カルテの左上(検索しやすい場所)に貼付した。

・生年月別に連番表名簿を添付し、検索するカルテの有無が一目で確認できるようにした。

・カルテラックを一か所に一列に並べ、カルテの全体像を見える化した。

2. カルテの電子化を見据え、カルテ台帳を電子データで作成し、現在の紙カルテを全て把握できるよう工夫した。

・今後は、Excelでのカルテ台帳管理の運用とする。

・Excel台帳を随時整理し、転出入、婚姻、死亡等による重複カルテ、迷子カルテをつくらない。

これまで紙カルテの検索や出し入れは、煩雑であることから主に事務員や雇い上げ者の役割であった。しかし、検索が容易になることで時間ロスやムダがなくなり、保健師、管理栄養士等が自ら紙カルテの抽出作業が行える。また、保管場所も1カ所に集約され、整然と整理されたカルテラックから、いつでもカルテを出し入れできる環境下はストレスがない。紙カルテの活用が容易になることは、住民への保健サービスをタイムリーに反映できる。

【紙カルテの抽出にかかっていた人件費】

1. 雇い上げ 966円/時×482時間=480,072円 (内訳:カルテ出し:約132時間、カルテ返却:約350時間)

2. 職員が実施した場合の人件費換算 1500円/時×482時間=723,000円

※これは3カ月間の勤務に相当する。

↓改善後の人件費の削減見込み額は、現段階で3分の2と見込まれる。

1. 雇い上げ 320,048円

2. 職員換算 482,000円

※人件費削減見込み額 約482,000円。これは約2カ月の勤務時間に相当する。

数十年にもおよぶ大量の紙カルテに、運用の限界を誰もが感じる中、必要性を理解しながらも多忙な業務に追われ、紙カルテの整備は置き去りの状況であった。今回、機構改革や人事異動のタイミングとカルテ使用閑散期というチャンスは、カルテ整備に絶対に外せないものであった。

しかしながら異動のタイミングであるため、整備への意思統一や人員確保など前途多難な開始であった。カルテを集めたものの、どの順番で並び替えるのか、電子台帳との突合作業をどのように進めるのか、途方もない作業に先が見えず担当者の焦りもあった。

1. 今回の作業を振り返り、短期間で大量の紙カルテを整理するために最も重要だったのは、指揮をとるリーダーの存在である。

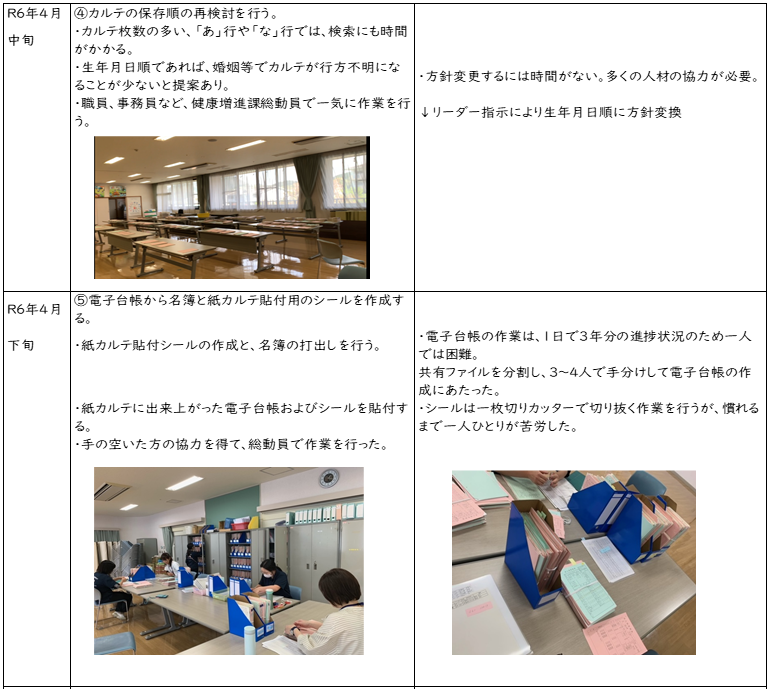

2. 思うような進捗がない場面では全体の進捗状況を加味してリーダーが人員の確保や増減を指示した。カルテ電子台帳の整備も一人で行うと、1日でわずか3カ年分の処理しかできない状況から、スタッフを3~4人に増員しスピードアップを図った。特に、電子台帳と紙カルテの突合作業には、いくら応援者が揃っても、電子台帳が追いついてないと作業にならなかった。

3. 当初、カルテの検索は、「あいうえお順」で振り分けていたが、特定の苗字が大量にあり、検索にかなりの時間を要し非効率であるという課題に直面した。その時点で、振り分け作業は3分の2程度進んだ状況だった。しかし、効率化が目的のため、カルテの出し入れに関係する多くのスタッフの意見を求め、改善点を整理することにした。カルテ作業に多く従事していた担当者から婚姻や転出入等でも変更がない「生年月日順に変更」の提案があった。「生年月日順」の方が検索が捗るという多くの賛同があったものの、この時点での方針転換は、作業が振り出しに戻ることになる。最終的にリーダーの決断と采配が肝であった。結果として、数字での判別は、ひらがなを検索するより、はるかに作業効率がアップした。

DXが進められる一方で、大洲市の健康管理部門には、少なからず紙媒体による作業が混在している。今後、医療、介護、保健の情報が包括された電子カルテ化は、住民への保健活動を行うのに必要不可欠である。今回、事前準備として行ったカルテ整備を基盤として電子カルテ化へ移行し、住民への保健サービスが、よりスピーディーで寄り添えるものとする。

さらには、西日本豪雨災害を経験した同市の学びから、貴重な住民の健康情報が失われることのないよう電子化により災害等にも備える。カルテの改善についてBPR(業務改革)の手法により多くの気づきを得たため、ほかの業務にも水平展開していく。

作業をしはじめた頃は、1~2人のスタッフであったが、次第に有志も加わり、最終的に健康増進課員10人以上のスタッフが携わって整備した。多職種が携わる中で様々な角度から提案が挙がり、皆でディスカッションを繰り返した結果、現状で行える最善策につながったと思う。

また、就業環境の改善を行うことで、働く職員の負担軽減や一体感の醸成、士気の向上にもつながると思われる。チームで業務の効率化を進めることは、住民にも職員にも非常に有益である。