罹災証明書交付~生活再建支援の一気通貫システム

大規模災害を何度も経験した福島市は、防災DXの重要性を痛感。そこで、罹災証明書の交付から生活再建支援まで、一気通貫で行えるシステムの共同研究を「富士フイルムシステムサービス」とともに進めているという。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]富士フイルムシステムサービス株式会社

左:CDO補佐

左:CDO補佐

信太 秀昭(しだ ひであき)さん

中央:政策調整部

デジタル改革室 情報企画課

課長 鈴木 潤(すずき じゅん)さん

右:政策調整部

デジタル改革室 情報企画課

主任DX推進員 川村 剛史(かわむら つよし)さん

罹災証明書交付の効率化にとどまらず被災者支援全体の迅速化を図りたい。

同市では、令和元年に発生した台風19号で甚大な被害を受けた。土砂崩れや道路の冠水、家屋の浸水被害などが相次ぎ、約5,000人が避難所に身を寄せていたという。「被害の状況から、罹災証明書交付の対応に追われることが予測されました。東日本大震災では、約16万件を手作業で作成し、苦労した経験があったのです。そのため、作業の効率化を図るべく、台風が発生した日の深夜から、システムを内製で構築しました」と信太さん。

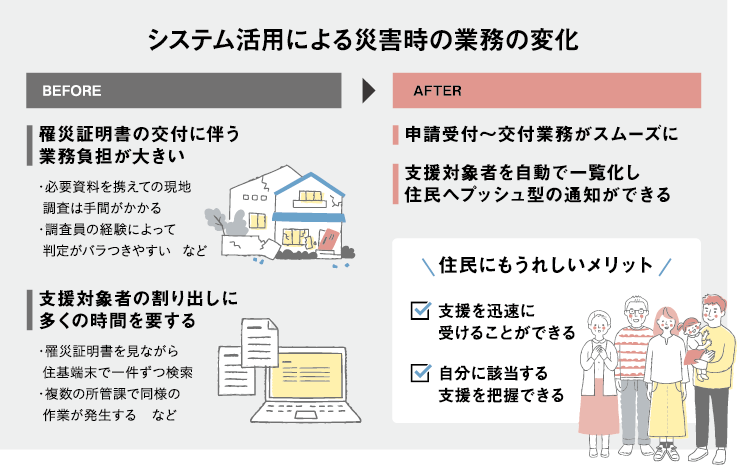

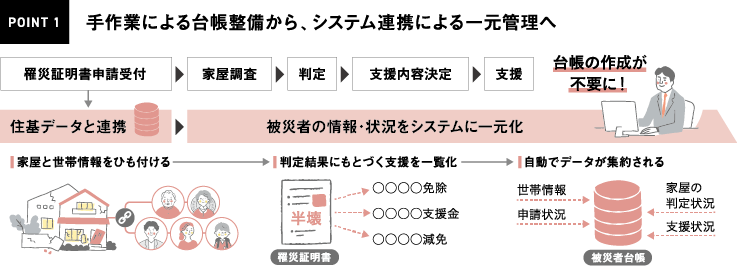

ただし、罹災証明書の交付は生活再建のスタート地点だ。被害認定調査の結果に応じて、災害見舞金や税の減免などの支援内容が決まる。被災者が一日でも早く元の生活を取り戻すには、迅速な支援の仕組みが重要だ。そこで、支援の実施までに時間を要している内部事務の現状に対しても、課題意識をもちはじめたのだという。「支援対象者を特定するために、罹災証明書をもとに住基端末で検索し、住所や氏名などを一件ずつ確認していました。さらに、支援の種類によって、所管課は介護保険や国保、税務など多岐にわたります。各課の担当職員がそれぞれ作業に時間を割いている状況で、どうにか効率化できないかと考えていました」と川村さん。

そうした課題の解決策を探っていたところ、公民連携窓口を通じて同社から提案を受けたそうだ。同社は、罹災証明書の交付業務を迅速化するシステムを多くの自治体に提供してきた企業だ。自治体の防災DXを支援する中で、交付の先にある支援業務も含めてサポートしたいという思いがあり、両者の目的が合致した。

「自分たちで内製した経験があるからこそ、同社のシステムは使いやすそうだと思いました。話を進める中で、業務の課題を深掘りしてもらえて、よりよいシステム開発を進められそうだと感じたのです」。そうして令和6年に共同研究協定を締結。同市の実務経験と同社の技術をもとに、共同研究が始まった。

家屋と世帯の情報をひも付けて支援対象者を自動的に一覧化。

協定締結後は、対面による定例会で業務フローを共有しながら、意見交換を重ねた。同市では、Excelを使って被災者情報を管理していたが、現場からは“複数人で同時に作業ができない”“コピーして使っていくうちに、どれが最新版か分からなくなる”といった困り事が多く聞かれたという。

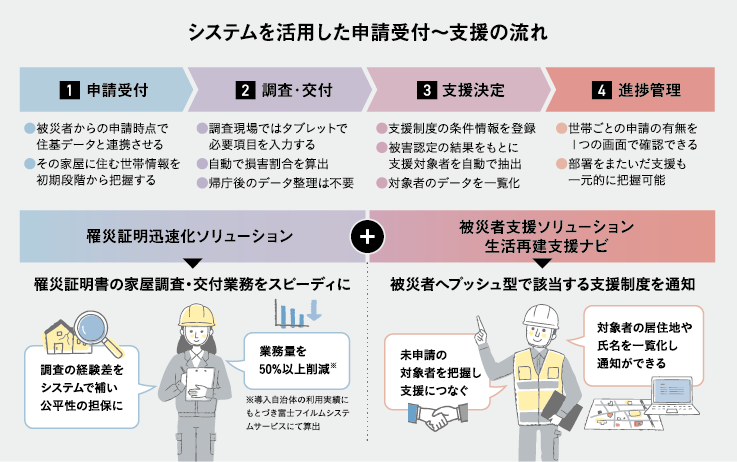

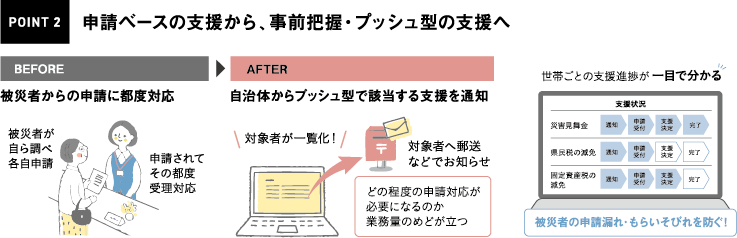

そこで共同研究を進める中で、システム上で情報を一元管理できるように工夫。罹災証明書の申請を受け付ける時点で住基データと連携させ、該当家屋と世帯情報をひも付けられるようにした。この仕組みにより、支援条件をあらかじめ登録しておけば、罹災証明書の交付と連動して対象者を自動抽出し、一覧化できるという。「従来の作業が不要になり、対象者にプッシュ型で支援制度を案内することも可能になります。また、システムでは世帯ごとの申請状況や、それぞれの手続きの進捗が可視化されるため、他部署の動きも把握できます。異なる担当課での支援進捗も一目で分かり、庁内連携もスムーズになりそうです」。制度の設計上、被災者からの申請がなければ、支援の手続きは進められない。しかし、対象者を把握して通知することで、支援漏れの防止にもつながるのだという。

申請を待たずに動ける仕組みで必要な支援を早く届ける。

共同研究は順調に進み、令和7年8月に「生活再建支援ナビ」としてリリースされる予定だ。「システムを活用することで、罹災証明書の受付から支援決定までの時間は、従来の半分ほどになるのではないでしょうか。効率化が進むことで、被災者にスピーディに支援を届けられそうです」と鈴木さんは期待を寄せる。また、対象者の母数が事前に把握できることで、どの程度の支援が必要か業務量の見通しが立てられる点も職員にとってのメリットだという。

多くの災害を経験してきた同市だからこそ、現場の知見を惜しみなくシステムに盛り込んだ。例えば、同システムには、見本として30以上にのぼる同市の支援メニューも掲載されている。「どのような支援制度があるのかイメージが湧きますし、すぐに他自治体でも転用して使ってもらえるはずです」。同社が現場の深い部分まで業務を理解し、技術力で思いを形にしてくれたおかげで、災害時の備えは整ったと感じているのだそう。今後は“災害前”の仕組みづくりにも取り組んでいく考えだ。

SPECIAL INTERVIEW

“平時からの備え”と“システム活用”が災害後の現場を支える力となる。

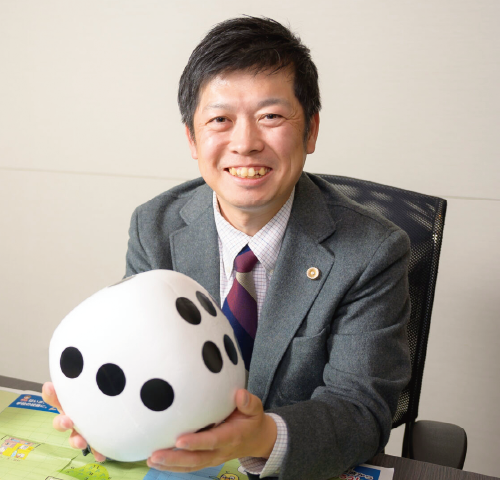

災害が起こった後、住民の生活再建支援はどのように進めていけばよいのか。自治体が直面する壁とは何だろうか。全国の被災地で支援を行ってきた弁護士の永野さんに、現場の実情と自治体が備えるべき視点を聞いた。

弁護士

弁護士

永野 海(ながの かい)さん

東日本大震災以後、被災地での生活再建支援の活動や、住民・企業向けの防災に関する講演、研修活動に従事。著者に「避災と共災のすすめ 人間復興の災害学」(帝京大学出版会)、「みんなの津波避難22のルール 3つのSで生き残れ!」(共同出版)。

まずは支援制度を知ることが生活再建への一歩になる。

東日本大震災の際に要請を受け、現地の避難所を訪れたという永野さん。法律相談を依頼されていたが、災害に関する法律の知識不足を痛感したという。「経験したことのない分野だったので、何を聞かれても十分に答えられませんでした。でも被災者の皆さんが、“来てくれてありがとう”“話を聞いて安心できた”と喜んでくれるのです。もっと勉強しなくてはと心から思いました」。弁護士にとって社会貢献は義務であり、被災者支援は人権を守る活動にもつながるという。それ以来、全国各地の被災地を訪れて、生活再建のための情報提供や法律相談を続けてきたそうだ。

令和6年に能登半島地震が起きて以降は、ほぼ毎月現地を訪問。自治体への研修や共同での情報冊子づくりのほか、被災者向けの支援説明会や個別相談会などに携わっている。「支援は被災者自身で調べて申請しないと受けられないのが現状です。中には、知識がなく生活再建を諦めてしまっている被災者もいます」。

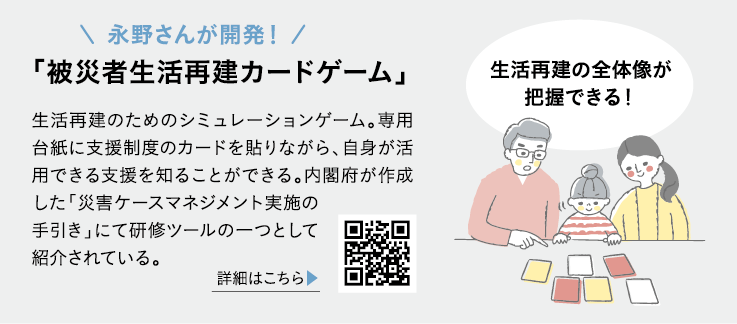

そのため説明会では、独自で開発したシミュレーションゲームを活用。「カードを切り貼りすることで受け取れる金額が可視化され、資金の見通しが立てやすくなります。“自宅を建て替えるのか、修理するのか”といった家族会議の材料にもなるため、ほとんどの参加者がやってみたいと希望されますね」。

極限状態の現場だからこそ備えと仕組みが支えになる。

数多くの現場で被災者支援に取り組み、自治体職員と連携して活動してきた永野さん。自治体が抱える課題として挙げるのが、“生活再建の見通しを語れる人が少ないこと”だ。支援制度は複雑で、どのような支援メニューがあるのか分からない職員も少なくないという。

そこで必要だと話すのが平時からの備えだ。「知識や事前準備がない状態だと、災害時の膨大な業務に対応できません。他自治体で起きた災害を他人事と思わず、“自分のまちでも起きるかもしれない”という意識をもつだけでも、地域を救える存在になるのではないでしょうか」と呼びかける。

さらに“発災直後の過密業務”も課題だという。「業務が集中して睡眠時間を削られ、被災者支援を考える余裕すらなくなる現場を何度も見てきました。人間のすることですから、普段なら起こり得ないミスも発生します」。だからこそ重要だと語るのがICTの活用だ。「住民にとって、自治体職員は最大の味方です。システムに任せられる作業は任せて職員の負担を減らし、心を柔らかくもてる環境を整えることが、住民と向き合う姿勢につながるはずです」。

“見えない未来”に備える意識と、職員の業務を支える仕組み。この両輪が、災害後の生活再建支援を大きく前進させるカギになりそうだ。

↑二次元コードは画像をクリックorタップでも開くことができます。

↑二次元コードは画像をクリックorタップでも開くことができます。

システム活用における自治体のメリットと現場の期待

自治体内部の業務を効率化させることで、住民の生活再建迅速化を目指す同システム。ここでは、そのメリットの紹介とともに、共同研究に携わった福島市の担当者と、被災地で支援活動を行う永野さん、それぞれの視点でポイントを解説してもらった。

川村さん

川村さん

気づけば台帳が完成する仕組みに

被災者支援で最も煩雑だった業務を効率化するために、情報の一元化にこだわって開発を依頼。支援の進行に合わせて情報が蓄積されて、自動的に台帳が出来上がります。

永野さん

永野さん

庁内の距離を縮められる

危機管理部門と生活再建部門は分断されがちです。そうした中、システムを通じて全員が状況を俯瞰し、同じ視点で支援について議論できる意味は大きいと感じています。

信太さん

信太さん

“使いやすさ”にこだわった

UIを重視して、他自治体でも活用しやすい設計に。実際に負担軽減を実感してもらえたらうれしいですし、効率化が進めば一日でも早く支援を届けられるはずです。

永野さん

永野さん

システムが人を動かしていく

情報が一カ所に集約され、庁内の誰もがアクセスできることで、申請していない人に気づける。すると、申請を促すなど、能動的に支援できる環境が整いますよね。

お問い合わせ

サービス提供元企業:富士フイルムシステムサービス株式会社

東京都新宿区西新宿5-1-1

新宿ファーストタワー10F

TEL:03-5352-7500

Email:dgi-fbss-ml-bousai@fujifilm.com

お問い合わせ・詳細はこちら

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)