公開日:

オーバーツーリズムはなぜ起こる?自治体ができる対策を考える

新型コロナウイルス感染拡大による外出規制が緩和された後、観光客が戻ってきた、もしくは増えたという自治体は多いだろう。しかし、多くの観光客が訪れることで、交通機関の混雑や迷惑行為で地域住民に迷惑がかかる「オーバーツーリズム」という新たな問題も生じている。

オーバーツーリズムの問題点を改めて確認するとともに、問題を防止・解消するための対策を行っている国や自治体の例を紹介する。

【目次】

• オーバーツーリズムとは?

• オーバーツーリズムに対する国内の事例を紹介

• オーバーツーリズムに対する海外の取り組みとは

• オーバーツーリズムの対策と解消のためにできること

• オーバーツーリズム対策に積極的に取り組もう

※掲載情報は公開日時点のものです。

オーバーツーリズムとは?

山梨県富士河口湖町の富士山が見えるコンビニエンスストアで多数の観光客が写真を撮るために周辺が混雑し、富士山が見えないように町が黒い幕を設置したことが大きく報じられた。令和5年の流行語大賞にもノミネートされた言葉「オーバーツーリズム」とはいったい何なのだろうか。言葉の意味と、オーバーツーリズムの状態になる要因について確認していこう。

オーバーツーリズムとはそもそも何か

.jpg)

オーバーツーリズム(Over Tourism)とは、観光地や一つの地域に観光客が過剰に集まることで、ひどい混雑やマナー違反などが発生し、地域住民に良くない影響が出る状態のことだ。日本では「観光公害」とも表現されており、近年大きな社会問題となっている。

オーバーツーリズムの要因とは

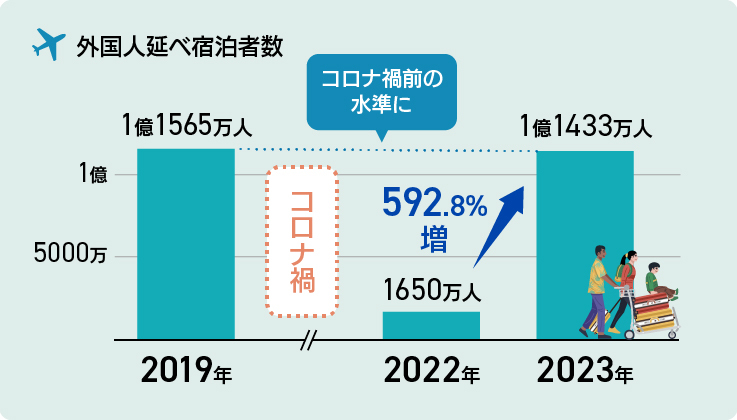

オーバーツーリズムが発生する大きな要因は「観光客の想定以上の増加」だ。令和4年に新型コロナウイルス感染拡大による水際対策が緩和された後、国内での移動だけでなく、世界中の観光客が国外の観光地に押し寄せるようになった。

日本でも状況は同様で、観光庁が発表した「宿泊旅行統計調査(2023年・年間値《速報値》)」(※1)によると、令和5年1月~12月の外国人延べ宿泊者数は1億1,434万人で前年比592.8%増と大幅に増加しており、コロナ禍前の水準にほぼ戻りつつある。

※1出典 観光庁「宿泊旅行統計調査(2023年・年間値《速報値》)」

また、入国ビザの免除措置、LCCの台頭、民泊の広がり、そして円安も外国人観光客が急激に増えた要因だと考えられている。

さらに、見逃せないのがSNSの普及だ。観光客が見たものや体験したことをSNSで拡散、それを見た人が、同じ体験を求めてその場所を訪れるという現象も一般的になっている。SNSが同じ場所に多くの人が集まる現象を加速させているといっても過言ではないだろう。

関連記事はコチラ

▶ 持続可能な観光のための、オーバーツーリズム対策とは。

オーバーツーリズムに取り組むメリットや効果

オーバーツーリズムにより、混雑、交通渋滞、ゴミ問題などのトラブルも発生しているため、不満を持つ住民が多いことは想像に難くない。しかし、それだけでなく、「混雑しすぎで見たいものが見られない」「人が多くて交通機関の利用が難しい」など観光客の満足度低下の原因となっていることも忘れてはならない。

また、大量の人やゴミが原因で観光地の自然や文化遺産が損なわれることがあると、観光資源自体を失ってしまうおそれもある。

オーバーツーリズム対策は、地域住民を守るだけでなく、観光客の満足度アップのためにも取り組むメリットは大きいといえるだろう。

オーバーツーリズムに対する国内の事例を紹介

日本国内ではどんな場所でオーバーツーリズムが問題となっているのだろうか。各自治体の対策も興味深い。

【京都府京都市】観光モラルの周知や混雑を可視化できるサイトを運営

日本有数の人気観光地である京都市では「持続可能な観光地づくり」を目指し、以下のような対策を行っている。

京都観光モラルの普及と実践

観光客に向け、ウェブサイトなどで「京都観光モラル」(※2)を公開。具体例を提示し、観光地や往来でのマナーを紹介している。また、事業者向けにも、観光客のもてなし方の紹介や地域活動への参加・協力を促す。

※2出典 京都市「京都観光モラル」

混雑の可視化

▲画像クリックで拡大します

京都観光オフィシャルサイト京都観光Naviでは、混雑回避に役立つようにエリアごとの混雑状況を表示している。ライブカメラの映像を見ることもできる。

とっておきの京都プロジェクト

京都市観光協会では、「とっておきの京都プロジェクト」(※3)というサイトで伏見、大原、高雄、山科、西京、京北の市内6エリアとその周辺の隠れた魅力を紹介。寺社などの施設だけでなく、季節ごとのイベントについても紹介している。

※3出典 京都市観光協会「とっておきの京都プロジェクト」

【岐阜県 白川郷】イベント入場を完全予約制に、マナーの周知を訴える

.jpg)

世界遺産「白川郷」では、冬のライトアップイベントの人気で千数百人の集落に1万人以上の観光客が集まるようになり、道路の混雑や観光客同士のトラブルなどのオーバーツーリズム問題が生じていた。

そこで、オーバーツーリズム問題を解決するため、ライトアップイベントへの入場について完全予約制を導入した。予約していない場合、駐車場に入れないようにしたことで、駐車場に入るまでの時間の大幅短縮に成功した。

また、合掌造り家屋の保持や地域住民の生活を守る目的で、イベント以外の時期も「ドローン禁止」「夜の観光禁止」など、具体的に守ってもらいたいマナーをウェブサイト(※4)などで公開している。

※4出典 白川郷レスポンシブル・ツーリズム

【山梨県・静岡県 富士山】登山の予約制度と通行料の徴収をスタート

富士山や周辺の地域では、長年、登山客や観光客のマナー違反、混雑、ゴミ問題に悩まされていた。そこで山梨県では対策として、登山の予約制度や通行料の徴収を定めた。具体的には、5合目にゲートを設置し、通過する際に2,000円の通行料を徴収するというものだ。

また、登山者の上限を1日4,000人までに限定し、午後4時から翌日午前3時までの間はゲートを閉じるという登山者数の制限も行っている。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

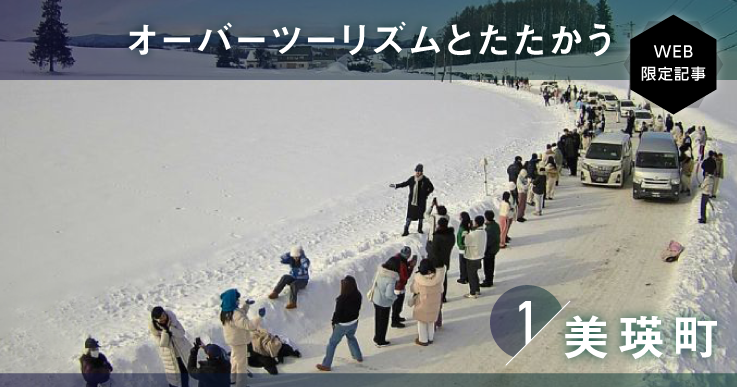

▶ 【北海道美瑛町】オーバーツーリズムをAI技術で抑制する。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 【熊本県小国町】オーバーツーリズムを解消する予約制導入で、住民と観光客の満足度向上へ。

オーバーツーリズムに対する海外の取り組みとは

オーバーツーリズムは日本だけでなく、世界中で問題となっている。海外のオーバーツーリズム対策についても見てみよう。

【オランダ アムステルダム】メッセージ広告やホテル新設の禁止など

.jpg)

オランダのアムステルダムでは、オーバーツーリズムにより、混雑や観光客の迷惑行為に悩まされていた。そこで打ち出したのが、「Stay Away(来ないで)」キャンペーンや様々な規制だ。

1.「Stay Away(来ないで)」キャンペーン

令和5年3月、迷惑行為をする可能性が高い観光客向けに「Stay Away(来ないで)キャンペーン」が行われた。アムステルダムについてインターネット検索をすると「Stay Away」というメッセージ広告が表示されるという画期的な試みだ。

2.ホテルの新設の禁止

アムステルダムに宿泊する観光客を減らすため、既存ホテルの改修以外のホテルの新設が禁止された。

3.その他の規制など

● 市中心部へのクルーズ船寄港禁止

● 観光税の増額

【アメリカ 国立公園】車両予約システムや時間指定制のチケットを発行

.jpg)

アメリカの国立公園では訪問客の増加による人や車の混雑が問題化している。また、オーバーツーリズムが原因で自然や生態系に被害が出ることも懸念されている。

これらの問題を解消するため、以下のような対策が取られている。

・車両予約システムの導入

・国立公園内のシャトルバスの増便

・時間指定制のチケットを発行

・特定地帯への立ち入り禁止と罰則の強化

【タイ ピピレイ島】環境破壊のため一時期マヤ湾を閉鎖

.jpg)

タイのピピレイ島は、有名映画のロケ地となったことと政府の観光政策で人気観光地になった場所だ。しかし観光客が大幅に増加したため、混雑や大量のゴミが問題になり、マリンリゾートを楽しむ人の日焼け止めが原因で海洋汚染が進んだ。

これらの問題を解消するため、タイ政府は平成30年~令和3年の間、ピピレイ島のマヤ湾を閉鎖し観光客の立ち入りを禁止した。

その後、令和4年に観光客の受け入れを再開したが、人数制限や観光料の徴収などで自然環境を維持する対策を行っている。

【フィリピン ボラカイ島】島を全面閉鎖して観光客の立ち入りを禁止

.jpg)

フィリピンのボラカイ島もオーバーツーリズムの影響で環境破壊が問題化した観光地だ。対策のため、平成30年に島を閉鎖し観光客の立ち入りを禁止した。

閉鎖期間中には「廃水処理施設の整備」「違法な宿泊施設の取り壊し」「収容可能人数の調査」などが行われ、半年後、観光客の受け入れを再開した。再開時には観光客数の制限、ビーチでの飲酒・喫煙等の禁止、規制を守るという宣誓書への署名などの規制が導入されている。

オーバーツーリズムの対策と解消のためにできること

オーバーツーリズム対策と解消のため、自治体ができる施策を考えてみよう。

多言語やピクトグラムなどを用いたマナーの啓発

.jpg)

▲電車内の優先席の表示。外国人にわかりやすいようにピクトグラムをメインに構成されている

観光客のマナー違反で地域住民の生活に損害が出ることも多い。その対策として、多言語でのマナー啓発看板の設置などは効果的である。また、どの言語を使う人でも一目で分かりやすいピクトグラムを用い、ポスターやパンフレットで啓発するのもよいだろう。

観光客の受け入れ環境を整備する

オーバーツーリズムを解消するためには受け入れ環境の整備や増強も重要となってくる。具体的には「歩道の整備と徒歩移動の推奨」「仮設トイレの設置」などが挙げられる。

道路の混雑を解消するための手段を検討する

.jpg)

郊外の観光地では周辺道路の混雑や駐車場に入れないといった問題も生じている。これらを解消するために、駐車場の予約制を取り入れるのもよいだろう。また、車での訪問を防止するため、最寄り駅と観光地間のシャトルバス運行も効果的だ。

関連記事|オーバーツーリズムを解消する予約制導入で、住民と観光客の満足度向上へ。

観光地を訪れた際に税や料金を徴収する「入域料」の導入

観光地を訪れる人数を制限するため、税や入場料など「入域料」を徴収することも検討したい。

観光客の分散化

観光客は有名な観光地や施設に集中しがちだ。観光客を分散化するために、有名な観光地以外の場所での積極的なプロモーションも重要となってくる。また、パンフレットなどで複数の観光ルートを提示し、特定の道や場所に観光客が集中しすぎないような仕組みをつくることもオススメだ。

オーバーツーリズム対策に積極的に取り組もう

地域経済の活性化や雇用の拡大のために、観光がもたらすメリットは非常に大きい。しかし、観光客が増え続けると、地域や住民の生活に悪影響が出るオーバーツーリズムという問題が起こる可能性もある。

観光客増によるメリットを持続するためにも、オーバーツーリズム状態をそのままにすることは絶対に避けたい。今回の記事を参考にしながら、地域に合った対策を検討してみてはいかがだろうか。

関連記事|滞在型観光を促す“アドベンチャーツーリズム”で、地域課題の解決に貢献する。