公開日:

多文化共生とは?実現のための様々な支援や自治体の施策をご紹介

多文化共生とは「国籍や文化の異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと」と総務省が定義する政策だ。

日本国内で暮らす外国人は年々増加しており、現在は日本の総人口の約2%を外国人が占めている。

また、コロナ禍で一時は減少したものの、旅行で日本を訪れる外国人観光客も増え続け、国籍や文化、言語の異なる人たちが地域で暮らすためには自治体の支援が不可欠だ。

今回は多文化共生社会を実現するための支援や、全国の自治体が取り組む支援の実例を紹介する。

【目次】

• 多文化共生とは?

• 地域社会が多文化共生を実現させるためには

• 多文化共生のための地域づくり

• 多文化共生のための各自治体の取り組みを紹介

• ピクトグラムのように、多文化共生は小さなことから始められる!

※掲載情報は公開日時点のものです。

多文化共生とは?

多文化共生は主に外国人の住民が地域の一員として暮らすために、総務省が国際化の柱の一つとして推進してきた政策だ。

1980年代後半から「国際交流」と「国際協力」が地域の国際化における柱として推進されてきたが、国内に居住する外国人が増えたことで、全国の地方自治体でも外国人居住者に対応する法令を整備する必要が出てきたため、「多文化共生」も国際化の柱の一つに加わった。

外国人の住民が多い自治体では、この政策が始まる以前から多文化共生の先進的な取り組みが実施されていたが、総務省は全国の地方自治体でも「外国人を受け入れるための制度を整えよう」と、2005年6月に「多文化共生の推進に関する研究会」を設置した。

2006年3月には「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、地方自治体における多文化共生への考え方を示している。

同プランでは多文化共生を「国籍や文化の異なる人々が、お互いの違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていくこと」と定義して、地方自治体における多文化共生の取り組みを推進してきた。

多文化共生が重要な理由1「日本の人口の約2%が外国人」

出入国在留管理庁の発表によると、日本に住む外国人の数は2023年6月末時点でおよそ322万人(※1)、日本の総人口の約2.6%を占めている。コロナ禍による入国制限などの影響で一時はやや減少したものの、2022年2月末から再び増加した。

また訪日外国人の数も増加しており、日本政府観光局の発表によると2024年4月には、およそ304万人の外国人観光客が日本を訪れている。訪日外国人の数が300万人を超える(※2)のは、1964年に調査を始めてから2回目となり、1月から4月までの累計はおよそ1160万人とコロナ禍前の2019年を上まわり、過去最多となった。

※1出典 出入国在留管理庁「令和5年6月末現在における在留外国人数について」

※2出典 日本政府観光局「訪日外客数(2024年4月推計値)」

多文化共生が重要な理由2「少子高齢化が進む日本の人手不足の解消」

少子高齢化による人手不足を解消するため、外国人材の受け入れを拡充しようと、2018年12月に入管法が改正され、19年4月に施行された(※3)。「特定技能1号」と「特定技能2号」が新たな在留資格として創設され、この改正により人手不足が深刻な産業で外国人を雇用できるようになった。

また、外国人住民は働き手としてだけではなく、少子高齢化や人口減少が進む地域社会の担い手としても期待されている存在だ。

※3出典 出入国在留管理庁「入管法及び法務省設置法改正について」

多文化共生はこれからの未来に必要不可欠!

少子化、高齢化、人口減少が続く日本において、外国人を受け入れて共生していくことは必要不可欠なテーマだ。国籍や言語、文化的な背景が異なる人たちと協力しながら暮らすために、多文化共生を実現させることが、地方自治体の役割の1つと言える。

地域社会が多文化共生を実現させるためには

地域社会が多文化共生を実現させるためには、外国人を対象にしたさまざまな支援が必要だ。ここからは、総務省の「地域における多文化共生推進プラン」で想定されている、多文化共生の実現に向けた支援の内容を具体的に見ていこう。

コミュニケーションの支援

言語が異なる人たちと円滑に意思疎通を図るためには、コミュニケーションの支援が欠かせない。多言語での情報提供はもちろん大事なことだが、外国人住民の多国籍化も進んでいるために、全ての言語をカバーすることは現実的に困難だ。特に災害発生時など、迅速な情報提供が必要な場面では多言語翻訳に要する時間も短縮する必要がある。

多言語や「やさしい日本語」による情報提供

多言語とは、複数の言語が併存することである。例えば、日本語、英語、中国語、韓国語などいくつかの言語で同じ内容を並べて表記することが多言語表示にあたる。

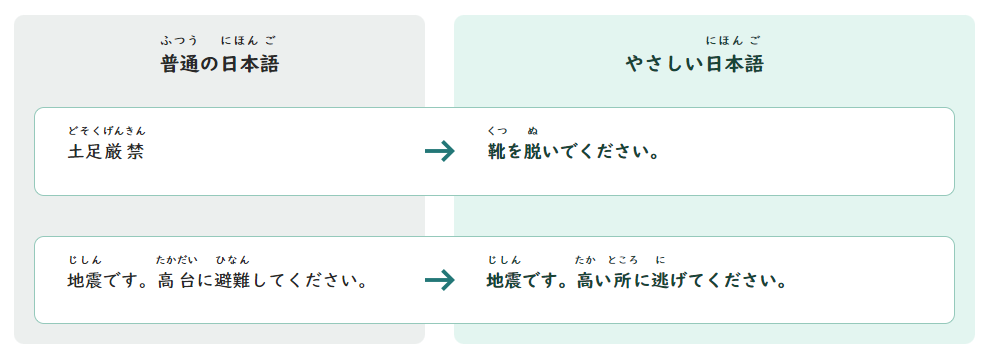

それに対して「やさしい日本語」とは、難しいことばをシンプルに言い換えたり、長い文章を短縮したりと、日本語が得意ではない外国人にも分かりやすく表現した日本語のこと。例えば、二字熟語の「危険」を「あぶない」に言い換えたり、「ご記入ください」を「書いてください」とシンプルに表現したりなど、外国人に配慮した日本語表現が注目されている。

外国人居住者の多国籍化も進んでいることから、母国語となる言語が複数あることを前提に、多言語表示や「やさしい日本語」を使用した情報発信をすることで、母国語を問わず広く外国人に情報を伝えることができる。

関連記事|大阪府大阪市「やさしい日本語」で人と人とがつながる、多文化共生のまちづくり。

大人の日本語学習支援

大人を対象にした日本語の学習支援も、外国人が日本で暮らす上で役立つ支援だ。日本語の習得が不十分なまま来日した人や、外国にルーツを持ち日本語以外を使用する人にとって、日本での日々の暮らしには多くの困難が伴う。日常生活でよく使用する日本語を習得し、地域との交流を深めるためにも、大人を対象にした日本語の学習支援は有効だ。

生活の支援

様々なバックグラウンドを持つ外国人が、地域の一員として暮らすためには、幅広い生活支援が必要だ。ここからは、総務省が示す「地域における多文化共生推進プラン」をもとに、各自治体が取り組むことが想定されている生活支援を具体的に見ていく。

居住に関する支援

住宅に入居する際には、部屋探しや手続きなど高度な日本語が必要な場面もあり、外国人には多くのハードルがある。そのため、自治体が行う住宅支援として、地域住民と同じように外国人にも公営住宅への入居を認めることや、入居者募集案内の多言語化対応、不動産業者への啓発などが想定されている。

教育に関する支援

外国人の子どもの教育機会を確保することも、自治体が実施できる重要な支援である。就学状況を把握した上で、多言語による就学情報を提供し、外国人の子どもが就学する機会を逃すことのないようサポートすることが大切だ。また、日本語の学習支援や不就学児への対応も、自治体が取り組む教育支援として想定されている。

労働環境に関する支援

外国人労働者の労働環境の整備や、地域のハローワークと連携して就業支援を行うことで、都市部に外国人が集中しないよう、地方自治体でも外国人労働者の受け入れ体制を整備することを目指す。

医療・保健・福祉に関する支援

対面通訳、電話・映像通訳、AI通訳アプリなどの機械翻訳を組み合わせて、医療機関で必要な医療通訳の体制を整えることが重要だ。また、子ども・子育てや福祉サービスも、外国人が適切に利用できるよう、多言語での案内を行うなどの配慮が必要である。

防災に関する支援

平常時の防災訓練に外国人の参加を促したり、緊急時の災害情報伝達を多言語化したりなど、災害時に外国人住民を危険から守る体制づくりが大切だ。また、高齢化が進む地域では、災害時の担い手として外国人が活動できるよう、自治体が災害教育を行っていくことも想定されている。

多文化共生のための地域づくり

多文化共生を実現するためには、もとの住民を含めて外国人を受け入れ、お互いに協力していける地域づくりが欠かせない。

多文化共生の意識啓発と交流の場づくり

外国人に対する偏見や不当な差別を地域からなくすために、地域住民を対象にした啓発活動や相談窓口の整備に取り組み、多文化共生の文化を地域で醸造することが大切だ。

また、外国人住民と地域住民が対話やふれあいを通じて交流できる場を、自治体がつくることも多文化共生の地域づくりにつながる。

外国人住民の自立と社会参画を目指して

外国人住民が地域住民の一人として主体的に地域で活動できるよう、自治体がバックアップすることも大切だ。外国人コミュニティのキーパーソンや、自助組織などへの働きかけを行い、地域の担い手となる外国人住民を各自治体で育成することも期待されている。

多文化共生のための各自治体の取り組みを紹介

ここからは、全国の各自治体での取り組みを紹介する。

【岡山県総社市】外国人住民向けの日本語教室は、地域住民がつながる場としても機能

岡山県総社市では、外国人住民を対象にした「地域でつながる日本語教室」を毎週日曜日に開催している。総社市版日本語教育カリキュラムにもとづき、日常生活上で役立つ日本語を学ぶための授業や、ロールプレイによる会話練習などを行っている。

この教室には、外国人住民の日本語学習を支援する「日本語学習サポーター」の市民が参加し、住民同士のつながりや交流の場にもなっているという。

【岐阜県可児市】外国人児童の「不就学ゼロ」を目指す適応指導教室「ばら教室KANI」

岐阜県可児市では、外国人児童の不就学ゼロを目指した教育支援を行っている。

日本語を話すことができない外国籍の児童を対象に、就学前の初期適応指導教室「ばら教室KANI」を実施。

3カ月程度の期間、日本語や日本の生活に慣れる機会を設けた上で、児童の就学を促している。また、市内の各小・中学校には国際教室があり、外国人児童が日本語や教科の指導を受けられる仕組みを整えている。

関連記事|岐阜県可児市「みんなかにっ子」。多文化共生に必要なアプローチとは?

【鹿児島県鹿児島市】防災訓練に外国人住民が参加

鹿児島県鹿児島市では、県と共催する「桜島火山爆発総合防災訓練」に2014年から外国人住民が参加している。

桜島の噴火を想定した大規模な防災訓練で、島外への避難訓練や避難所運営訓練でのボランティアのほか、外国人に必要な情報を日本語で収集し、翻訳して発信するための「災害時多言語支援センター」の設置運用訓練などを行っている。

外国人住民にも避難訓練に参加してもらうことで、災害時に地域の担い手となって活動する意識を高めることがねらいだ。

▶ 「多文化共生」に関する、民間サービスを確認する。

「ジチタイワークス民間サービス比較」では、サービス資料の確認とダウンロードが可能です。

ピクトグラムのように、多文化共生は小さなことから始められる!

多文化共生のための情報提供ツールとして、単純化された絵を用いて示される記号「ピクトグラム」も注目されている。特定の言語を使用しないため、外国人にも分かりやすく情報を伝えることが可能だ。

こうしたツールを活用して外国人にも配慮した表示を行うなど、実は多文化共生は小さなことから始められる。

地域社会の一員として外国人がいることをまずは知ることから始め、国籍や文化を問わず誰もが暮らしやすい地域をつくるために、私たちにどんなことができるのかを考えてみよう。