【セミナーレポート】もう三層分離で悩まない!パブリッククラウド活用のススメ— 先進事例で学ぶ自治体DXの最適解 —

自治体独自のネットワーク構造“三層分離”。堅牢なセキュリティを支えてきた仕組みですが、近年は効率性や利便性の面で改革が必要とされています。このセミナーでは、“標準化”や“クラウド活用”をキーワードに、自治体ネットワーク改革の最前線で活動する3名が登壇。それぞれの視点から今後のあるべき姿を語ってもらいました。

概要

■タイトル:もう三層分離で悩まない!パブリッククラウド活用のススメ―先進事例で学ぶ自治体DXの最適解―

■実施日:2024年12月2日(月)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:151人

■プログラム:

第1部:

自治体システム標準化の意味とこれから

第2部:

セキュリティと効率の両立—αモデルを踏襲しながら安全かつ快適なクラウド活用によるDX実践—

第3部:

安全で効率的なクラウド接続による自治体DXの実現—Microsoft 365やガバメントクラウド接続の詳細を徹底解説—

自治体システム標準化の意味とこれから

全国で着々と進められている、自体体システムの標準化。そもそも、なぜこの取り組みを進めることになったのか。その先にある地方自治の姿とはどういうものなのか。標準化の検討会に参加している吉本氏が登壇し、分かりやすく解説する。

<講師> 吉本 明平 氏

吉本 明平 氏

一般財団法人全国地域情報化推進協会(APPLIC) 企画部担当部長

関東学院大学 非常勤講師

一般財団法人 情報法制研究所 上席研究員

プロフィール

総務省「地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会構成員」「自治体システム等標準化検討会構成員(住民記録システム等標準化検討会、税務システム等標準化検討会、選挙人名簿管理システム等標準化検討会)」などを務める。

自治体がおかれている現状とシステム標準化を進める意味。

このパートでは、自治体が現在苦労している“標準化”について、なぜ進めなければならないのか、標準化された先はどうなっていくのか、といったことについてお伝えします。私は、「自治体システム等標準化検討会」、「地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会」に構成員として参加しているので、その視点も含めて話します。

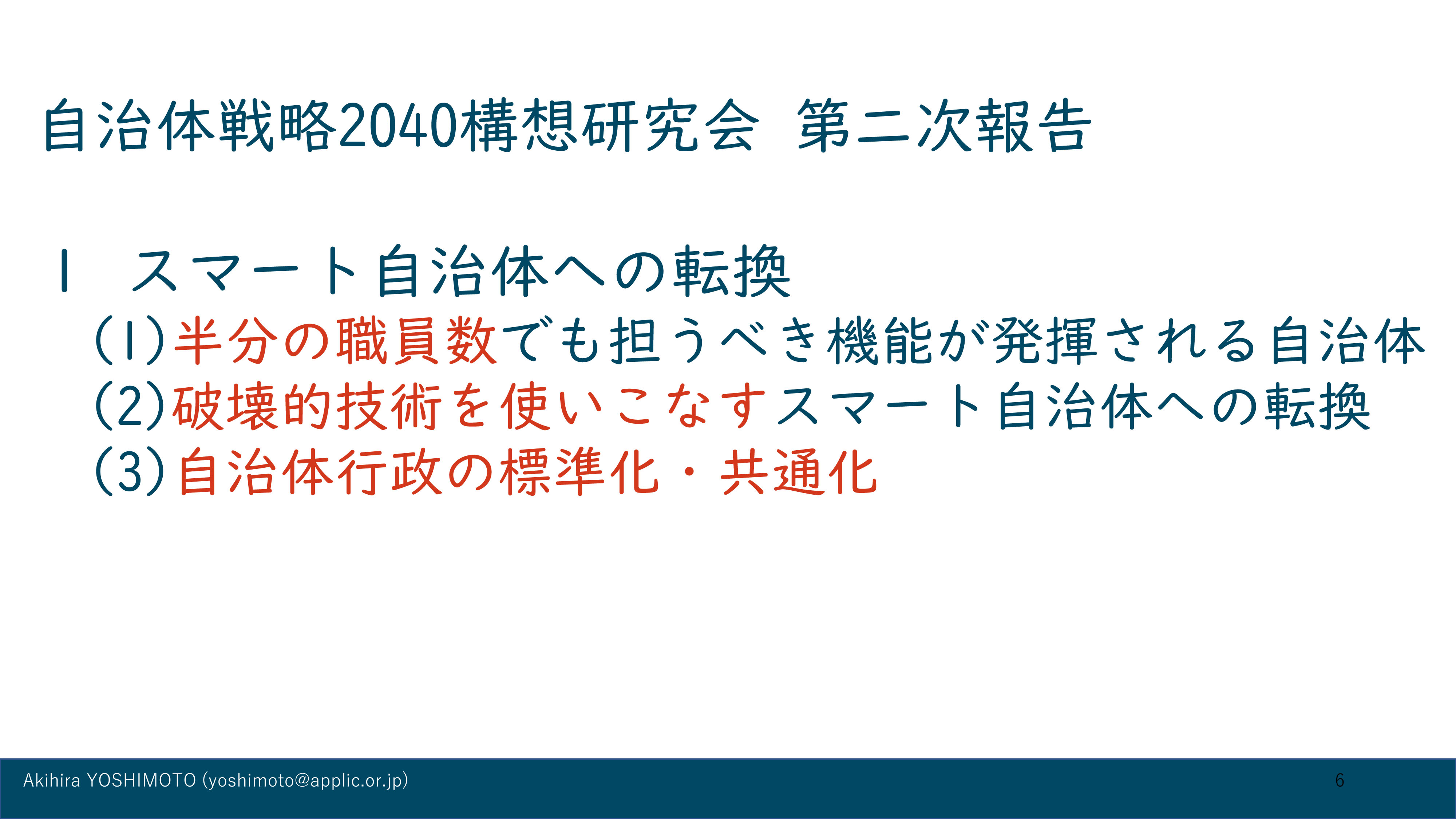

まずは標準化の意味について。発端は、自治体戦略2040構想研究会での中間報告でした。自治体の職員数は2040年代に向けて半減するといわれており、そのような状況でいかに自治体を持続させていくか。検討会が出した結論が“スマート自治体”です。

職員数の半減に対応するには、“破壊的技術”を使いこなす必要がある。例えばAIやRPAなどです。これらを使いこなすスマート自治体へ転換していくことが地方自治を持続させる手段であろうというのが研究会の報告でした。これを実現するために、自治体業務の標準化・共通化を進めなければいけないのです。

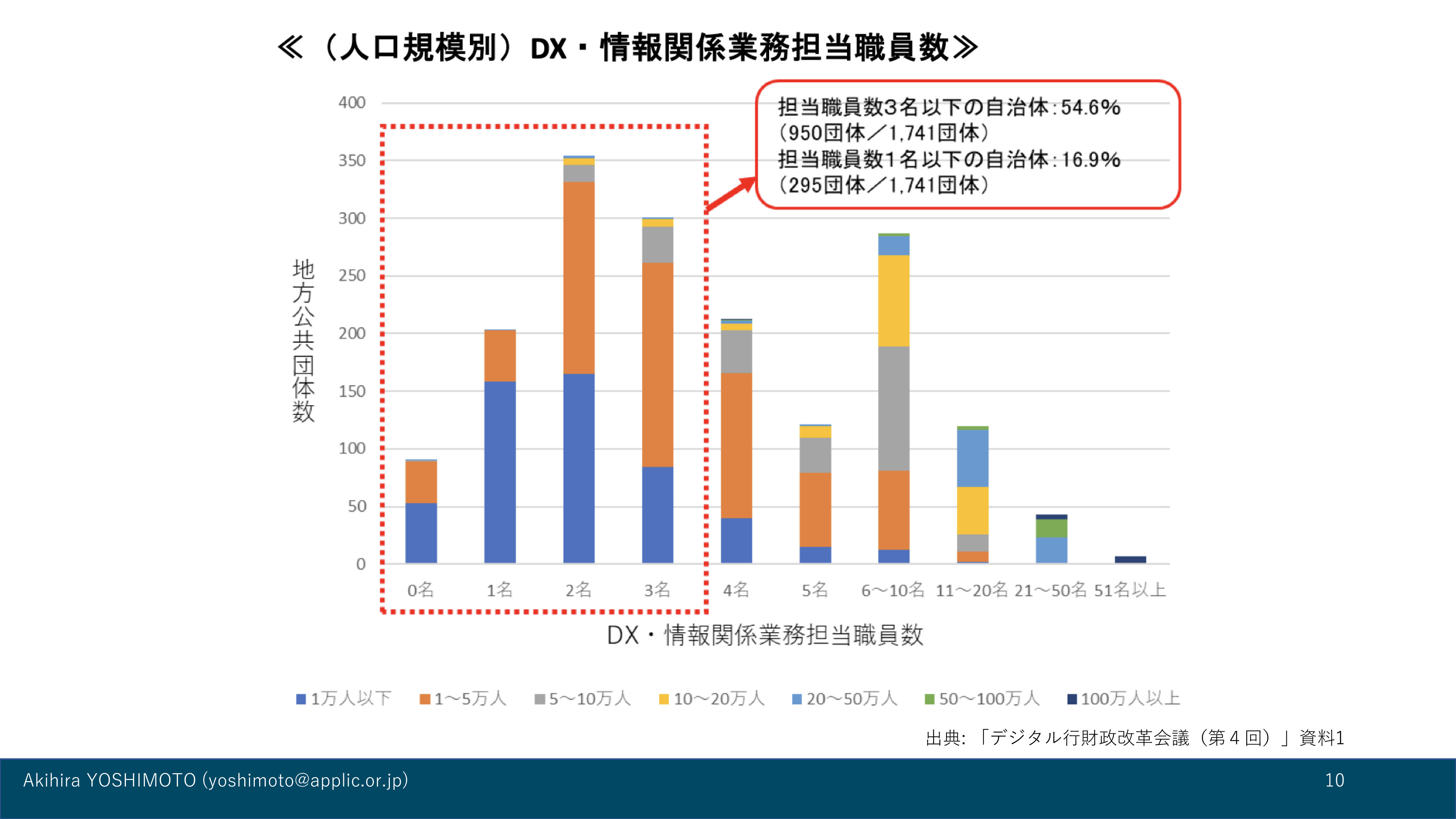

もう1点。上図はデジタル行財政改革会議の資料ですが、半数超の自治体においては、情報課職員が3名以下だといわれています。いわゆる“ひとり情シス”です。ここから2040年代に向けて職員数が半減すると、ゼロ情シスになってしまいます。同様に、人口5万、10万といった自治体も職員数が減っていけばひとり情シス状態になる。極めて厳しい状況です。

地方自治の持続を考えると、もはや全てを自前で賄える状態ではない。自前主義から脱却するためには、AIやRPA、書かない窓口といったサービスを汎用的に構築し、全国の自治体が利用していくような形態に変わっていくしかない、ということです。自治体の足並みを揃え持続可能性を高めていくこと。これが標準化の目的だといえます。

ここで、1人のDX人材が複数の自治体を支援しようとした時に、自治体ごとの状況がまちまちでは支援が難しくなります。しかし自治体の足並みが揃っていれば、1人の人材がサポートできる範囲も広がる。こういう意味で、標準化は支援する人のための取り組みである、といえるでしょう。

標準化と創意工夫という矛盾に地方自治はどう向き合っていくか。

次に、標準化はどう進んでいくのか、という点について説明します。

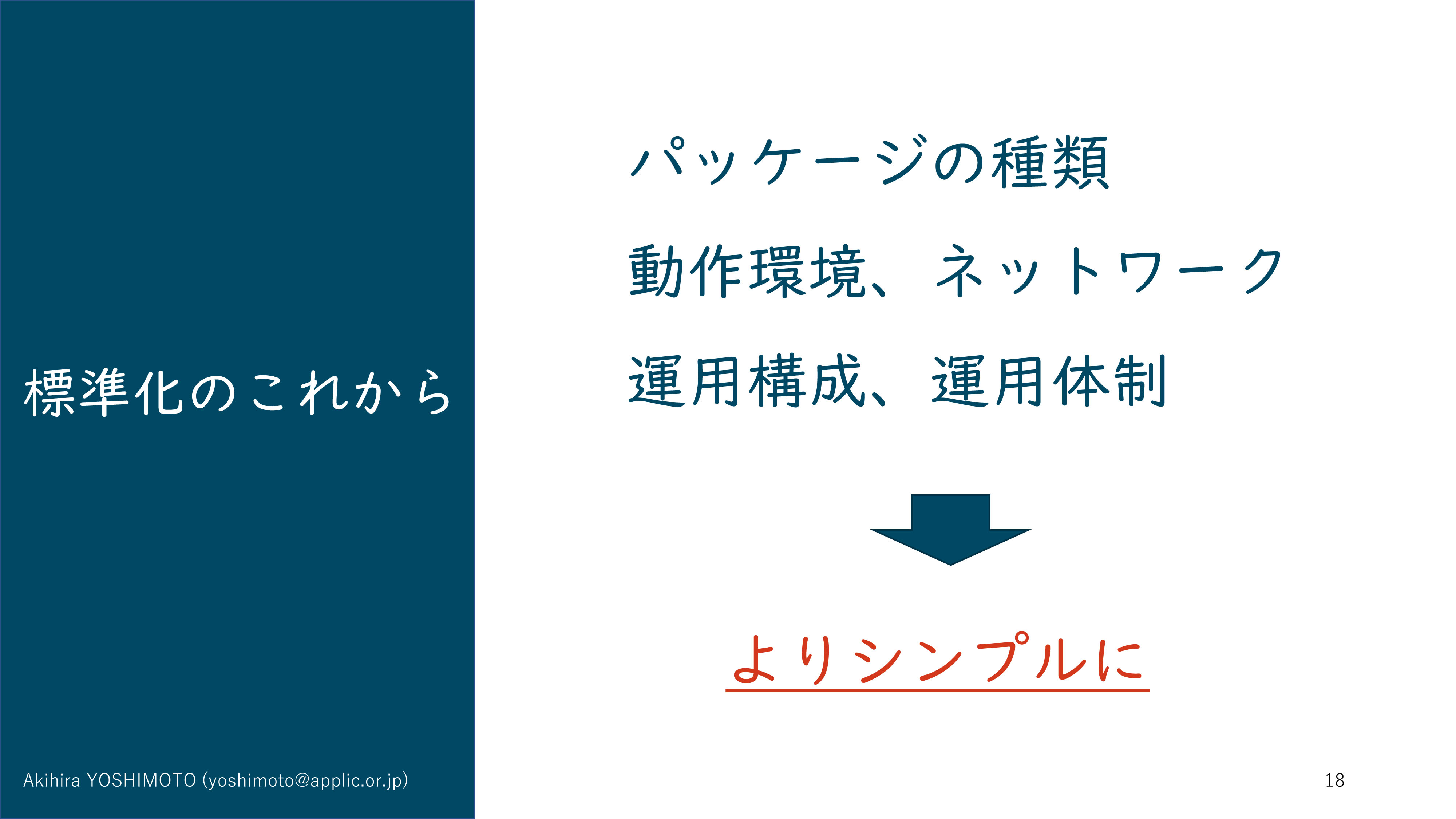

自治体では今後、集約・広域化が進んでいきます。県域や地域で一緒に進めていく広域化、あるいは地域に関わらず全体的に集約化、というのが基本の方向性でしょう。この最たるものがガバメントクラウドなどであり、目的はシンプル化することです。

これにより、自治体ごとにシステムの何かを考えたり、デザインしたりする負担をなくす。すると1人の職員や、1つの事業者が多くの団体を見ていける状況が作れます。現在は過渡期なので、従来よりも複雑に見える状況もありますが、今後はこれを整理していく必要がある。こうしたことを議論する上で重要なのが、デジタル行財政改革の文脈で出てくる、「国・地方デジタル共通基盤の整備」という考え方です。

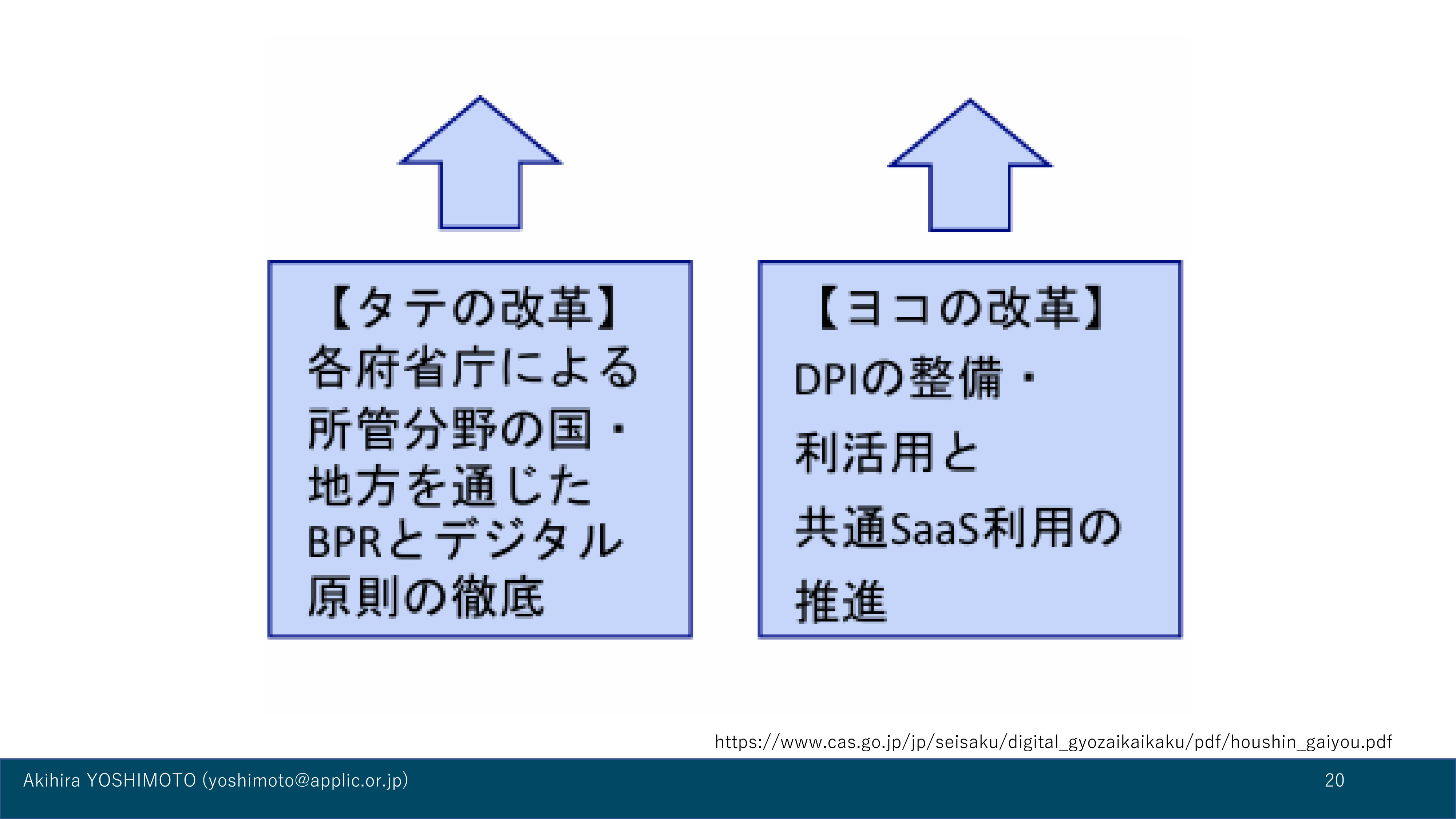

自治体の足並みが揃っていけば、次のステップとして共通基盤化ができるでしょう。そこで重要になるのが、“タテの改革”と“ヨコの改革”です。

こうした流れを経て共通化、集約が進んでいく中、逆の動きもあります。“自治体フロントヤード改革”と呼ばれている、住民接点になる部分の改革を進めようという議論です。検討会では、自治体DX推進手順書というものを策定しています。この手順書に、新しい内容として「自治体フロントヤード改革に関する手順書」というものを策定することが決まりました。現在、内容の検討を進めているところです。

.jpg)

共同化・共通化という発想と、フロントヤード改革を各自治体で考えるということは、一見矛盾するように思われるかもしれません。それに対する考え方は、基本方針に出ています。「システムは共通化、政策は地方公共団体の創意工夫という最適化された行政」

広域化、共通化が進む中でも、地方自治における創意工夫は残っていなければならない。そこで、この相反する状況を基礎自治体は考えていかなければならないのです。地方の現実を前提に考えると、集約・広域化しないと持続が不可能。まずはこれを進め、地方自治の持続性を担保した中で、本来の地方自治の創意工夫を維持していく体制をつくっていく、ということになります。

これを解決する上で必要になるのは、“対話と共創”だと思います。例えば自治体同士での協力です。書かない窓口の取り組みであったように、先進的な自治体と協力していく、助けを求める、あるいは発展させていく共創もあるし、住民や民間との共創・対話もある。むしろ、地域の真の課題解決に向かうためには、民間との共創、対話というのがこれからの一番大きなテーマになってくるのではないかと考えています。

セキュリティと効率の両立—αモデルを踏襲しながら安全かつ快適なクラウド活用によるDX実践—

クラウド活用を進める際、自治体が避けて通れない三層分離の問題。このネットワーク構造は障壁となることもあるが、岐阜市では従来型のαモデルをベースに独自の仕組みを構築しているという。同市の工夫を担当職員が共有する。

<講師> 速水 清孝 氏

速水 清孝 氏

岐阜市役所 行政部(デジタル戦略課)

デジタル戦略参与(CIO補佐官)

プロフィール

岐阜市役所にて、行政のデジタル化に関する事務の統括・指揮管理を担当。岐阜市CIO補佐官公募を経て、特定任期付職員として入庁。前職までは、ICT企業にて30年以上にわたり情報システム分野に関する職務に従事、ICTに関する幅広い知見・保有資格を業務推進に活かしている。

コミュニケーションを軸にした岐阜市におけるDX推進の取り組み。

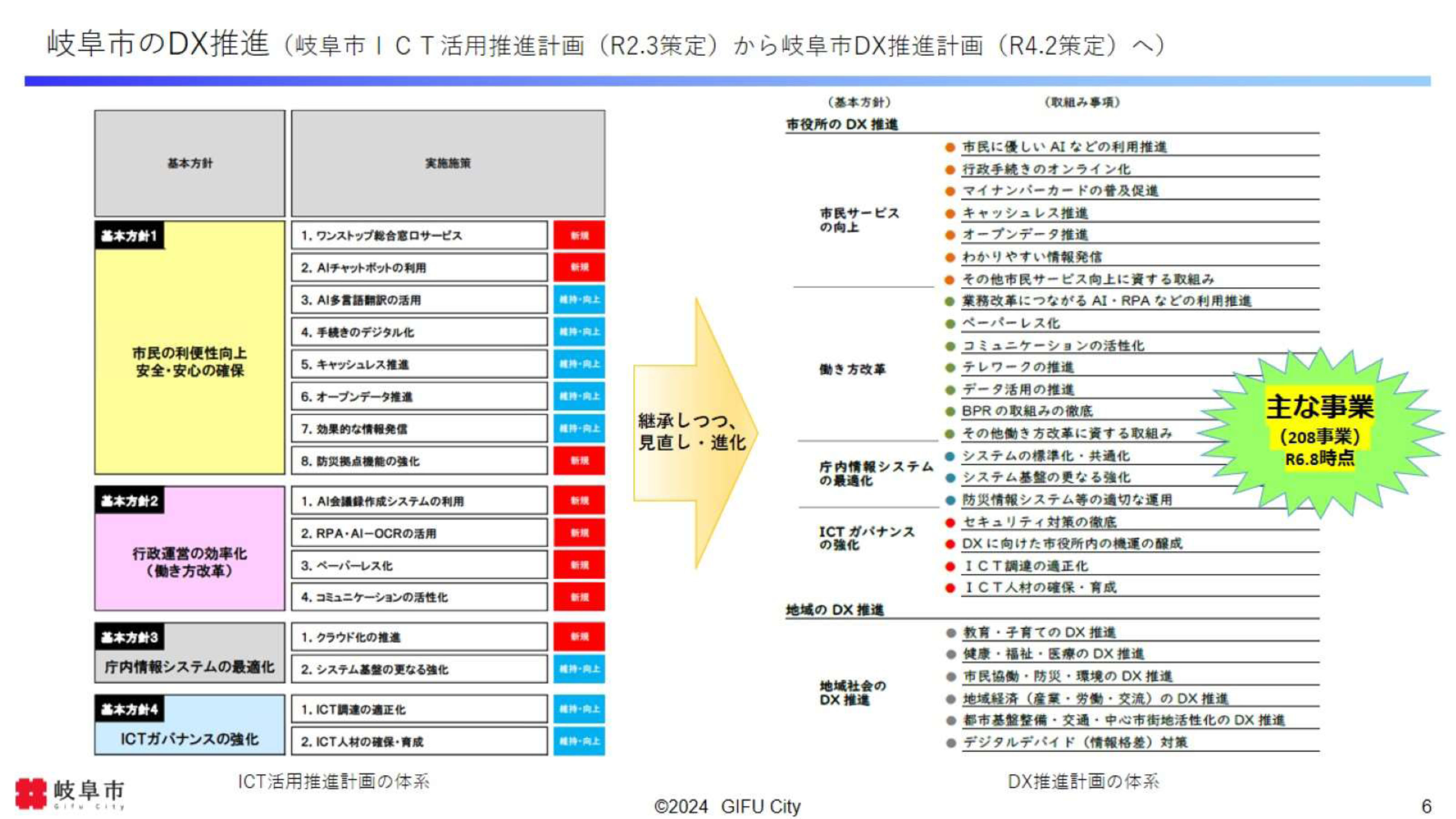

当市では、令和2年3月にICT活用推進計画を策定し、様々な施策を進めてきました。その後、DX推進計画に内容を継承、現在は下図のような取り組み事項があり、令和6年8月の時点で208の事業を推進しているところです。

我々のDX推進における目指す姿は、「DXにより、一人ひとりの人生を、よりDX(デラックス)に」というものです。実現に向けて、市民に便利さや心地よさなどを体験してもらうCX(CiviceXperience)と、我々職員の体験であるEX(Employee eXperience)を向上し、DXをエンジンとして、CX・EXの両輪が連動し、より大きくなっていくという考え方で進めています。具体的な取り組み内容は、下図の通りです。

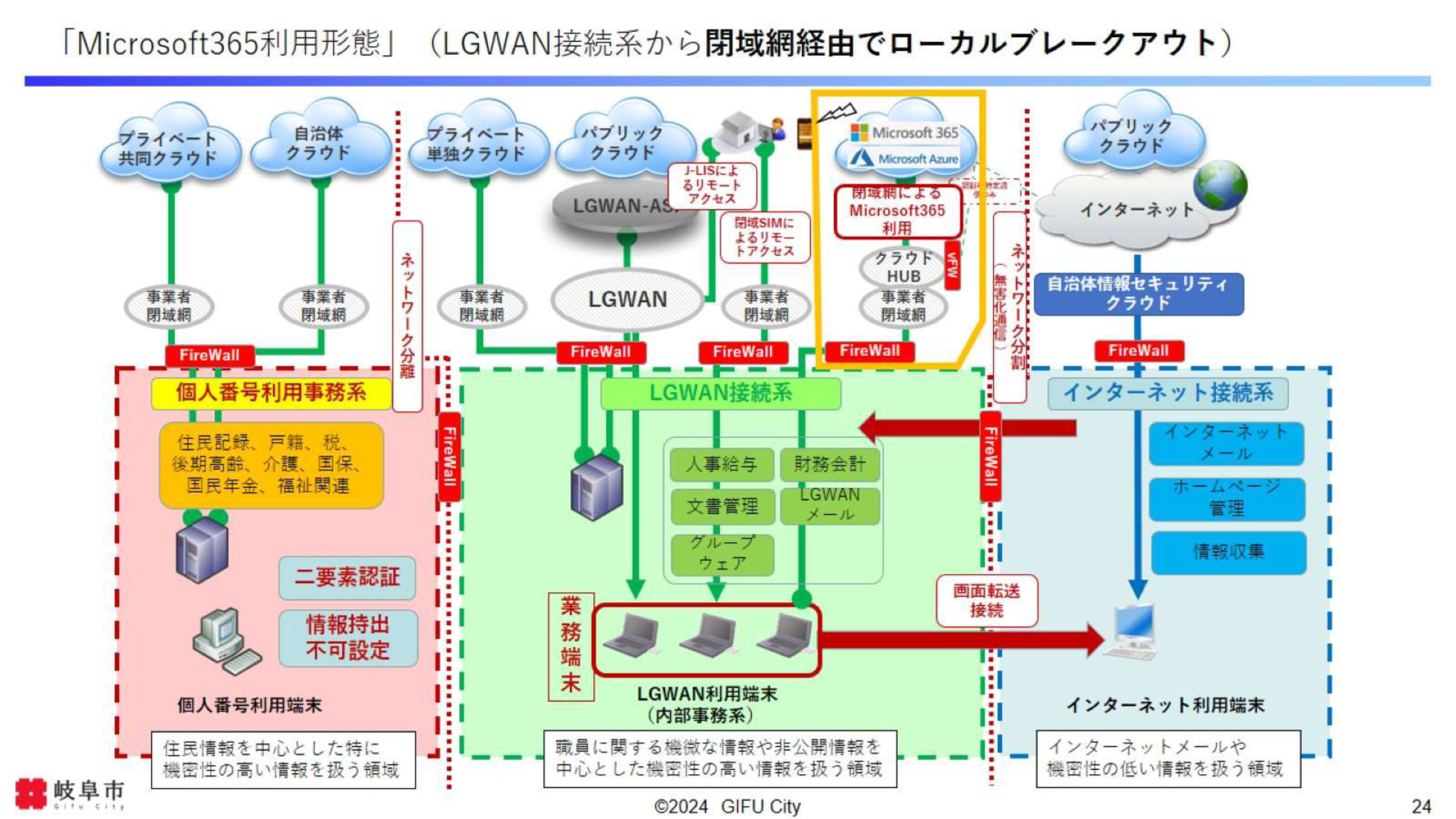

これらの取り組みの中でも、コミュニケーションの活性化に注力しています。その動きを支えるITツールの1つとして、Microsoft365(以下、MS365)を導入しました。チャットやTeamsをはじめ、職員のプレゼンスを確認する在席管理や、会議資料の共有、予定表やタスク管理といった機能を中心に使っている状況です。

主な導入効果としては、内線電話の手間が減り、所属長から部下への直接指示もできるようになり、市長への軽微な報告もチャットで可能になりました。これらによって風通しの良い職場になっています。同時に業務も効率化されており、外出・移動時間の削減や、公用車のガソリン代削減にもつながっています。議事録作成も簡単になり、ファイルやメールボックスの容量に対する懸念も不要に。結果として生産性の向上や、残業時間削減の一助にもなっています。

αモデルのデメリットを解消しクラウド活用が当たり前に。

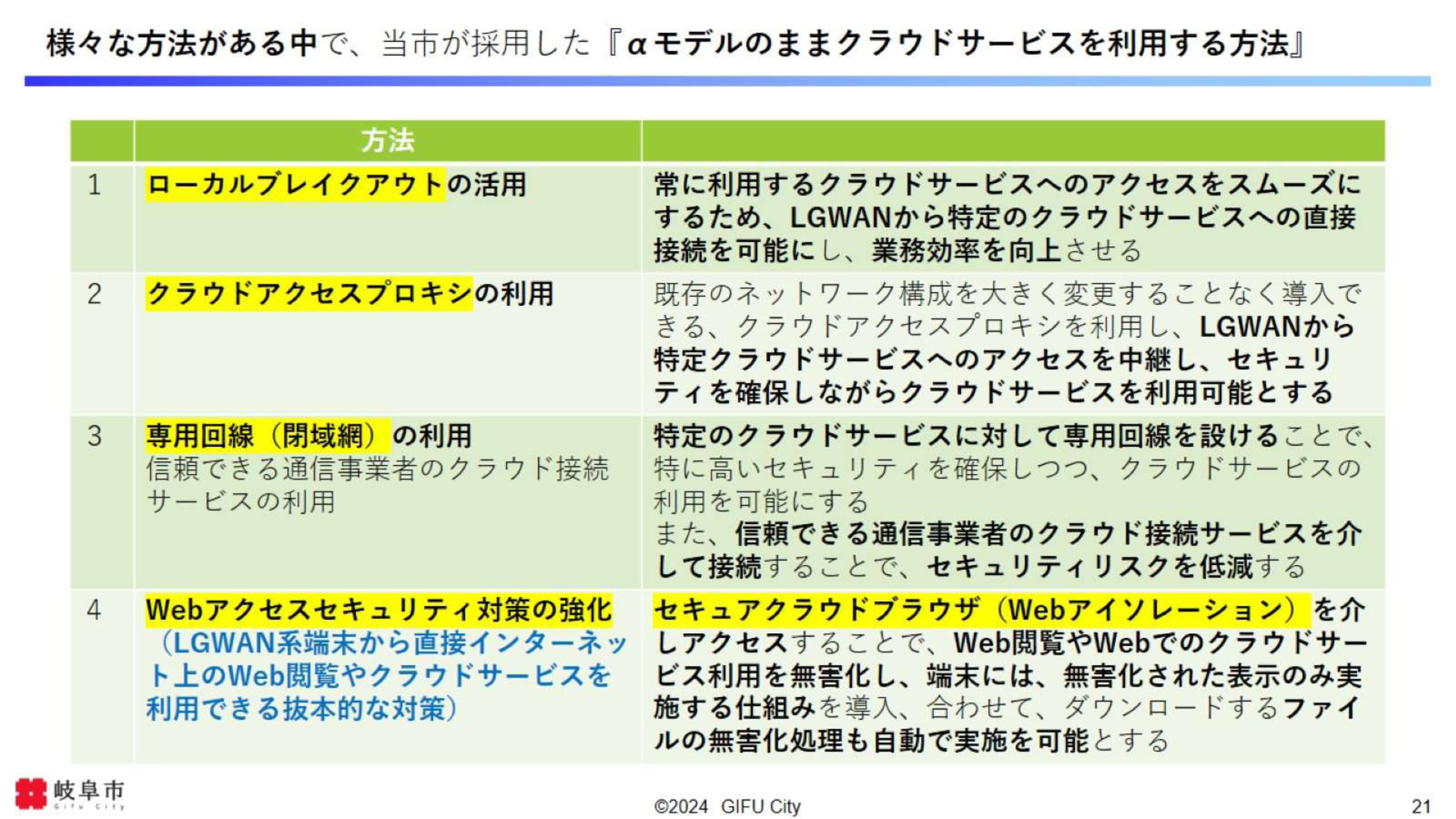

当市ではαモデルで運用しており、この状態だと様々なデメリットもあります。クラウドサービスやテレワークの柔軟性には対応しにくい。また、仮想デスクトップにアクセスしなければならないため手間や制限もあり、業務の効率は良くなりません。ファイルの無害化にも時間がかかり、ブラウザやOSの使い分けも必要です。こうした問題に対し対策をとりました。

まず、庁内のシステムは庁舎内にあるサーバールームから自前調達したデータセンターに置いていたのですが、このデータセンターは外部への接続がないので、庁内のネットワークが張り出しているという位置付けでした。そこで、基幹システム系のものを外部のプライベートクラウドに持っていきます。クラウドにすることにより、今まで自分たちで機器を調達して、リース料や委託料を支払っていたのですが、これをサービス利用型に移行しています。

また、MS365については、インターネット回線で接続するというのが普通です。ただし、広帯域とか高セッション数利用への対応、MS365を利用するための機器、メールやファイルの無害化など様々な課題がありました。それに対して、当市が採用したαモデルのままクラウドサービスを利用する方法が以下の4点です。

ちなみに、α´モデルの場合は庁内からいったんインターネットに接続するという考え方ですが、当市の方法はαモデルだと考えています。この自治体セキュリティクラウドを通らない専用回線(閉域網)通信を確保することで、安全性・可用性を担保。自組織専用として堅牢で信頼性が高いと考えています。

このように、αモデルのデメリットを解消しつつ、LGWAN系端末からMS365やインターネットが使え、職員が意識せずに色々なクラウド上のシステム・サーバー等を利用でき、無害化処理も簡便になるといったことを実現できました。また、LGWAN端末のリソースを活用するので、今までのリモートデスクトップのサーバーリソースに起因していた問題も解消しています。

DXのための人財育成を進めつつ新たな手法も取り入れていく。

当市ではDX人財育成計画をつくっており、一般的な職員も全てDX人財である、という方針です。特徴としては、“DX推進リーダー”や“DX推進リーダーマイスター”という制度をつくり、手挙げ方式で募集して、令和6年度は105名が志願しました。

もう1つ、学び直しの仕組みとして、“岐阜市DXリスキリングアカデミー”を構築しています。変革へのマインド、知識・スキル、実践力の三位一体でバランスよくスキルアップしていく。一方でスキルアップできたかどうかはPDCAサイクルをまわしながら見ていく。下図のようなイメージです。

これらの取り組みの結果として、例えばMS365ではチャットが1日に1万回以上使われ、インターネットは3秒以内に閲覧できるといった成果が出ており、DX推進リーダーも累計189名になりました。今後も、DX推進計画の枠組みの中で、BIツールや生成AIなど新たな手法を積極的に取り入れながら、社会的変化にも対応し、DX推進による持続可能な行政の実現を図りたいと考えています。

安全で効率的なクラウド接続による自治体DXの実現—Microsoft 365やガバメントクラウド接続の詳細を徹底解説—

本セミナーの最後は、自治体DXの支援を行う事業者が登壇。様々な課題を整理しつつ、セキュアで使いやすいネットワーク構築、およびクラウド活用の方法を、事例もまじえてアドバイスする。

<講師> 生垣 敦 氏

生垣 敦 氏

株式会社インターネットイニシアティブ

公共システム事業部 DX推進部 課長代理

プロフィール

入社以来官公庁独法向けのソリューション営業として従事。現在は、官公庁や自治体含む公共市場のお客さま向けに、DX推進・スマートシティ推進に寄与するIIJのプラットフォームサービスの提案活動を行う。

自治体におけるクラウド利用の現状と今後の活用拡大に向けたポイント。

当社は1993年に国内初の商用インターネット接続サービスを始めた会社です。現在は他にも、クラウド、セキュリティ、モバイル、インテグレーションなど各種サービスを提供しています。2020年には公共システム事業部内にDX推進部を立ち上げました。以来、自治体の声を聞きながら戦略検討、推進を行っています。

DX推進で欠かせないのが、クラウド利用の検討です。ただ、自治体の環境でクラウドサービスを利用する場合には様々な課題があります。具体例として、以下のようなものが挙げられるでしょう。

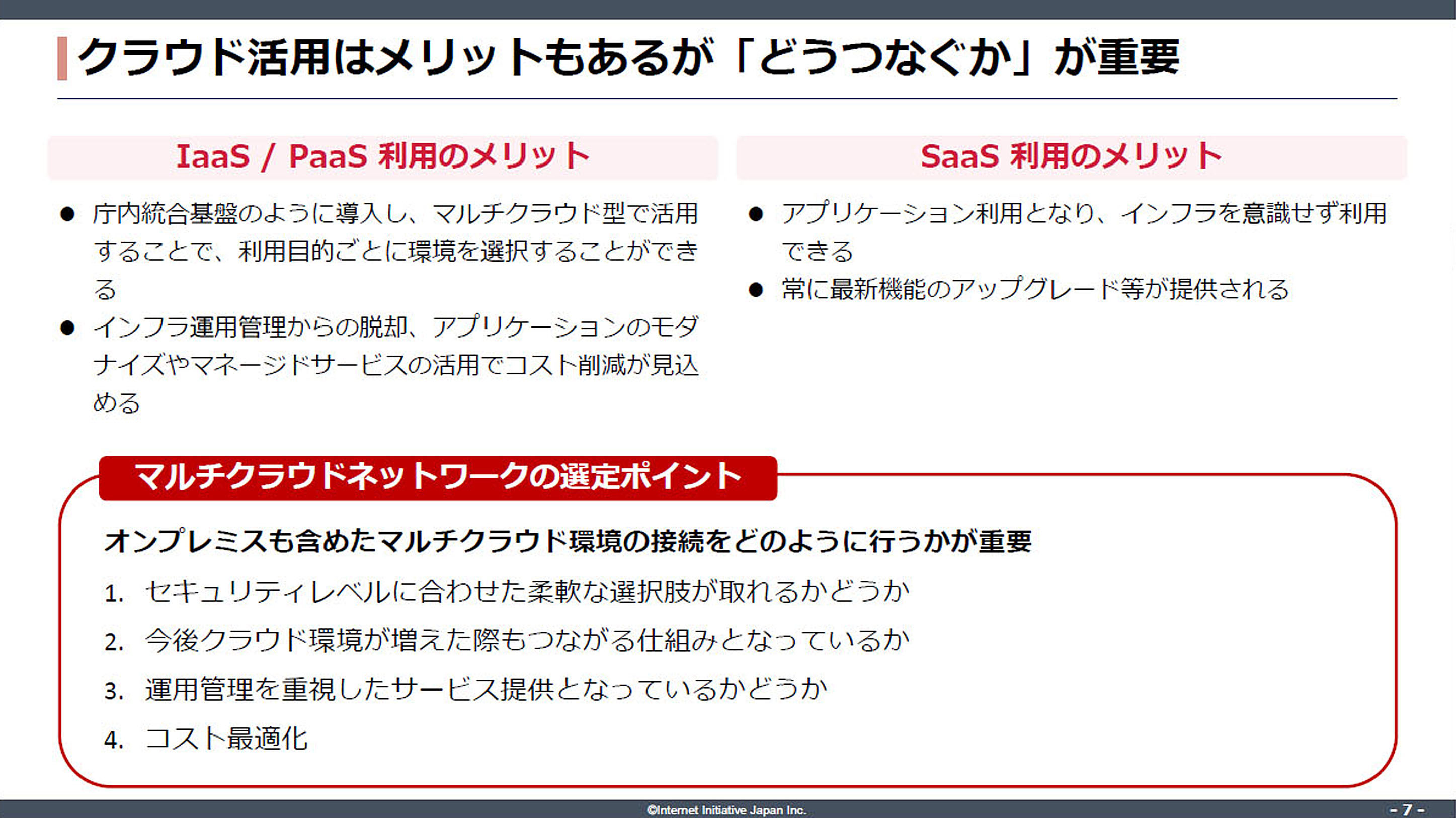

現在は、基幹業務システムの標準化対応が大きな課題かと思います。標準化対象外の業務も含めて、ガバメントクラウドの活用方針をどうするのか。あるいはMicrosoft 365の利用や、α´モデル、さらにゼロトラスト化の検討など、課題は多岐にわたります。それらを踏まえても、クラウドを活用するメリットは非常に大きいと考えます。このメリットは、利用方法によって以下のように整理できます。

これらいずれの形態においても自治体が配慮すべきポイントがあり、オンプレミスも含めてマルチクラウド環境との接続をどう行うのか、というネットワークの観点が最も重要だと当社では考えています。今後、クラウドサービスが増えていくことを想定し、その拡張性を踏まえた構成となっているかがポイントです。また、導入後の運用管理を重視したサービスなのかという点や、コストの面も見落とせません。

当社としては、標準準拠システムのガバメントクラウド移行期限をゴールにするのではなく、その先の“アフター・ガバメントクラウド”を見据え、どのように自治体情報システム環境を整備するのが望ましいのか、ということをネットワークの視点から伝えています。

理想的なネットワーク構築の提案と自治体における活用事例の紹介。

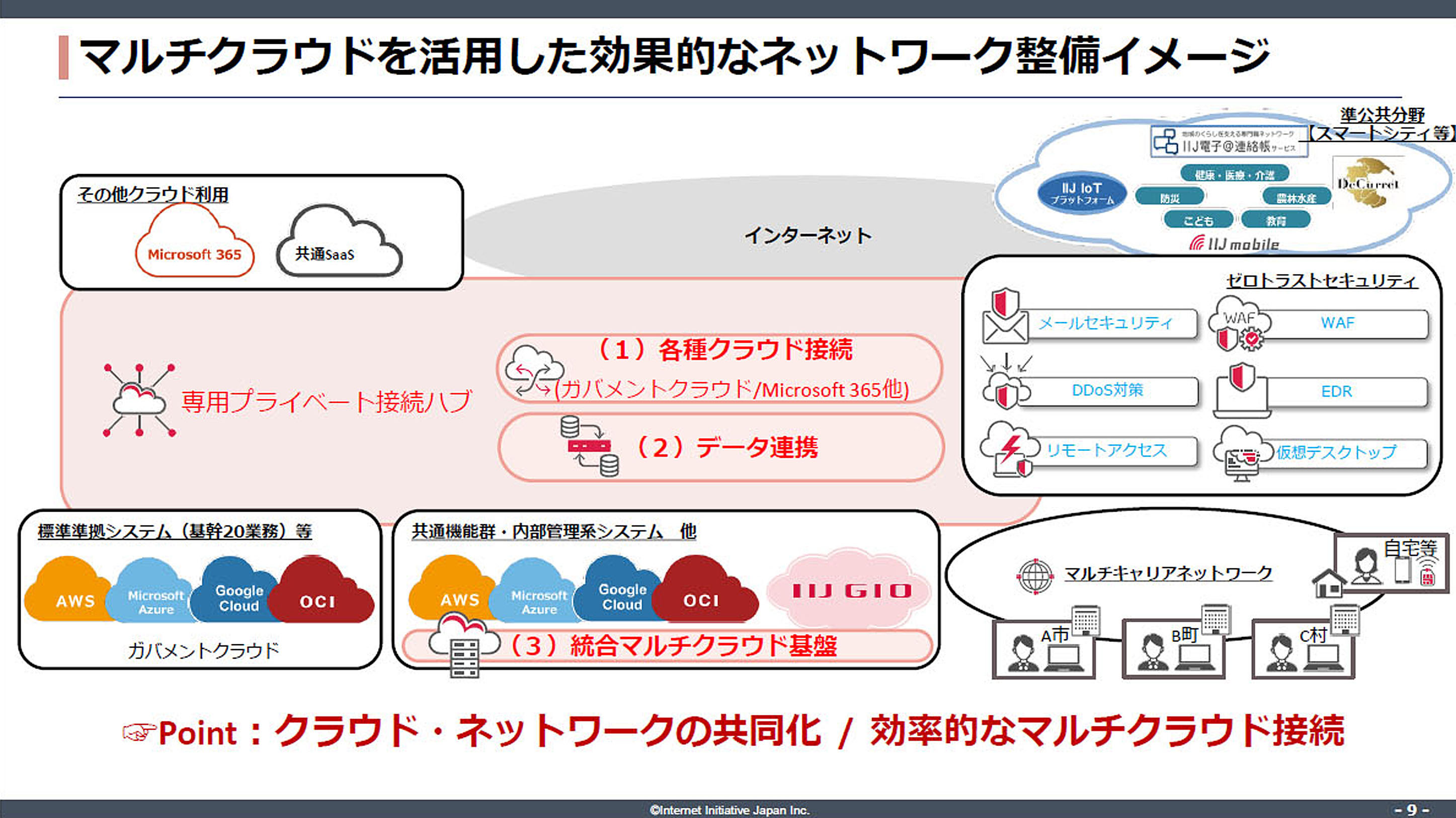

下図は、当社が考えるマルチクラウド活用を前提とした理想的なネットワークのイメージです。ポイントは、クラウドネットワークの共同化と、複数のクラウドにまたがる環境の効率的な接続、この2点を検討することです。

図において、様々なシステムは専用プライベート接続ハブと接続サービスを介してつながっており、必要に応じてシステム間のデータ連携を行います。専用プライベート接続ハブとは、クラウドやオンプレミス間の様々な環境を相互接続するものです。当社では、その環境をプライベートバックボーンサービスとして無償提供しています。ISMAPを取得しているので安心して利用可能です。このイメージの中で、3つの点について説明します。

(1) 各種クラウド接続サービス

ガバメントクラウドへの接続については、自治体の庁舎など指定の場所からの接続をワンストップで提供可能です。すでに利用中のWANなどのネットワークの1拠点として持ち込み回線を利用することもできます。また、冗長化のためのマルチキャリアの提案や、クラウド側の東西冗長にも対応可能で、回線環境とあわせてネットワーク運用管理補助の役務も提供可能となっています。

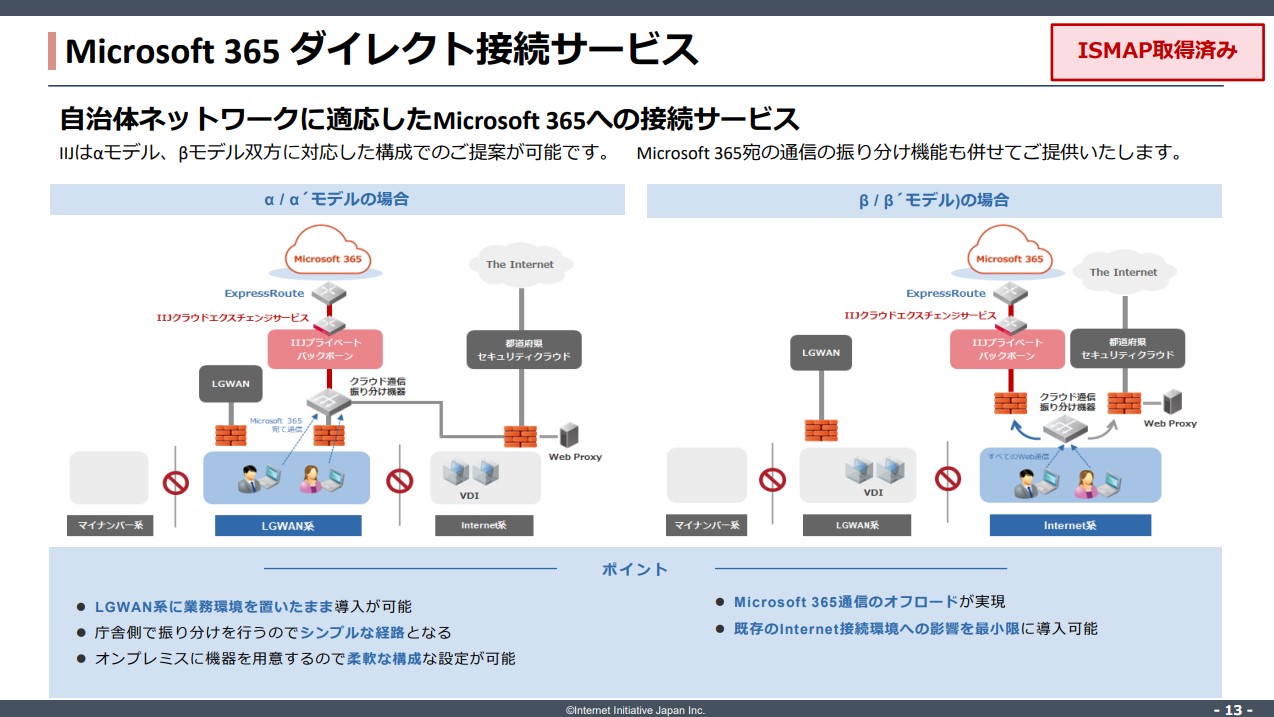

Microsoft 365の接続について、当社ではα、β、双方のモデルへ提案が可能なサービスを提供しています。専用回線だけでなく、Microsoft 365宛の通信の振り分け機能もマネジメントサービスとして提供します。

(2)データ連携

ガバメントクラウドに移行したシステム、オンプレミスに残存したシステムなど、それらの間でデータ連携に必要な機能を提供します。基幹業務システム標準化で求められる共通機能の1つである庁内データ連携の機能として、専用プライベート接続ハブとあわせて提供することで、セキュアなクローズドのネットワーク上で、柔軟かつ拡張性の高い構成の提案が可能です。

(3)統合マルチクラウド基盤

当社は自社のクラウドサービス「IIJ GIO」を展開しています。ISMAP取得済みで、BCR承認、APECのCBPR認証も取得しています。また、東西リージョンも展開しているので、可用性の高いシステム構成を実現可能です。トラフィック容量による従量課金などもなく、安定的なコスト体系です。日本国内のサービスなので為替の影響もありません。

.jpg)

統合マルチクラウド基盤について、とある自治体の事例を紹介します。

この自治体では、オンプレミスで管理していた統合情報処理システムをクラウド化しました。段階的に移行しており、第1弾ではIIJ GIO、およびAzureを基盤として一部システムを稼働。翌年度からは第2弾として、より重要なシステムをクラウドへシフトしている形です。アプリケーションはシステムごとに調達し、インフラとアプリケーションの分離調達を行う形式で整備を進めています。今後はAWSやGoogleクラウドの利用も予定しており、クラウドサービスの適材適所での活用が実現されようとしています。

以上、ネットワークを中心としたマルチクラウド活用についての説明でした。当社ではインフラサービスを手がける事業者として、自治体が住民にとって魅力的で効率的なサービス提供ができるよう支援しています。ぜひご相談ください。

.jpg)

.jpg)