国内の水道網の多くは、高度成長期に一気に整備が進んだものです。そのため、水道設備の老朽化が進んでいる地域も多く、水漏れや断水が各地で発生しています。

令和6年1月の能登半島地震でも13.6万戸の断水被害が発生し、水道設備更新の遅れが深刻な課題として指摘されました。こうした被害を防ぐためには、老朽化した水道管の更新と定期的なメンテナンスが必要不可欠ですが、人口減少に伴う水道事業の減収で、水道料金を値上げしなければ設備の維持が困難な状況も、各種メディアで取り上げられています

そこで本セミナーでは、水道事業が抱える諸課題の整理をはじめ、今後必要となる対策について紹介します。

概要

■テーマ:持続可能な水道経営で住民を災害から守る

■実施日:2024年9月24(火)

■参加対象:自治体職員

■申込者数:87人

■プログラム

Program1

2024年能登半島地震における水道施設・管路被害から学ぶ教訓と今後の課題

Program2

水道スマートメーターの実証実験事例

Program3

水道DXと災害対策の必要性について

2024年能登半島地震における水道施設・管路被害から学ぶ教訓と今後の課題

<講師>

金沢大学名誉教授

ライフライン防災総研代表

宮島 昌克さん

プロフィール

1983年日本海中部地震以降、国内のほとんどの被害地震と14カ国にわたる海外の地震被害調査に従事。内閣府令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ委員。2022年金沢大学名誉教授。

能登半島地震における水道施設・管路被害から、水道設備の維持に関する様々な課題が見えてきた。今後起こり得る災害リスクへの備えを含め、これからの水道事業に必要なことを、宮島さんが解説する。

能登半島地震における断水の状況

令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、マグニチュード7.6の規模でした。ちなみに、約30年前の兵庫県南部地震、阪神大震災のマグニチュードは7.3。マグニチュードは対数表記なので、1違うと地震のエネルギーは約30倍違います。能登半島地震は、兵庫県南部地震の3倍ほど大きい地震エネルギーで、震度階級では最大の震度7が観測されました。

能登半島地震の特徴は、以下の3点です。

●過疎高齢地直下型地震

●過去最大級の直下型地震

●半島先端の山地、丘陵地の地すべり地帯

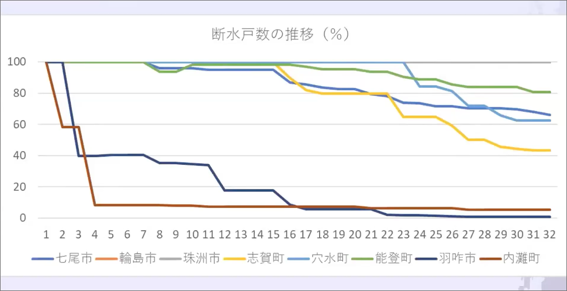

以下に、地震発生時から約1カ月後までの断水率のグラフを示します。1カ月経っても、ほとんどの地域で断水率が50%以上。さらに輪島市、珠洲市、穴水町などの奥能登では、全戸断水という状態が長く続きました。

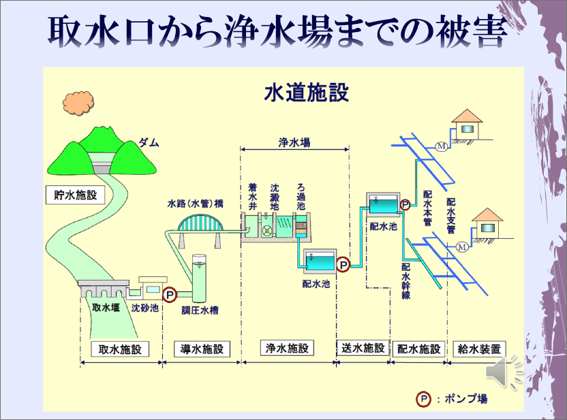

奥能登の水が出なかった理由は、配水池に水がなかったためです。下記の3つの理由が重なったため、配水池に水がない状況が長期間継続することになりました。

(1)配水池より上流の取水施設、導水管、浄水池、送水管の被害

(2)配水池そのものの被害

(3)配水池から下流の配水管の被害

それぞれを、少し詳しく説明します。

(1)配水池より上流の取水施設、導水管、浄水池、送水管の被害

一般的に地震の場合、全国の水道事業体が給水車で災害地に向かい、配水池の水をくみ上げて断水地域に応急給水を行います。しかし今回の場合、配水池にその水がありませんでした。さらに、上流の施設で多くの被害があったため、地震直後は100㎞以上離れた金沢市から、給水車に水を積んで奥能登に届けていました。そのため、応急給水すら十分に配備できない状況が続きました。

奥能登の取水浄水の施設は、山地丘陵地に位置しています。道路の損壊や倒木のため、被害を確認するのも極めて困難だったため、さらに時間がかかりました。

取水口から導水管あたりでの被害も多数ありましたが、浄水場そのものも被害を受け、飲料水を作れない状況でした。さらに、浄水場と配水池を結ぶ送水中にも多くの被害が発生しました。

(2)配水池そのものの被害

今回の地震では、ステンレス製角型タンクの破損が多く発生しました。ステンレス製タンクが多く採用されており、タンクの損壊で溶接部から亀裂が入り、漏水が生じました。以下は輪島市の町野配水池被害写真です。

ほかにも、配水池内の水の動水圧によって破損が起こったり、配水池の敷地内で円弧すべりが起こったりして、復旧できない状況になっているところもあります。

③配水池から下流の配水管の被害

配水池に緊急遮断弁が付いている場合、地震で作動して水を蓄えられます。しかし、緊急遮断弁が付いていない配水池では、配水管が破損すると配水池の水が失われます。

今回の地震災害では、1カ月以上に渡って断水率100%という状況が続き、被災後の市民生活の回復にかなり大きな影響を与えました。

長期化した断水の理由

断水が長期化した理由を整理します。

●直下型地震としては近年最大級(M7.6)

●低い耐震化率

●山地、丘陵地が多く、地盤災害が多い。平地では液状化も。

●長期間、配水池に水がない。

●管網が網目状ではなく、樹枝状なので、1本道を上流から順に復旧

●給水管被害も多く、地場業者が少ない。

●被災地に宿泊施設がなく、金沢から通勤。道路網寸断で渋滞。実働時間が少ない。

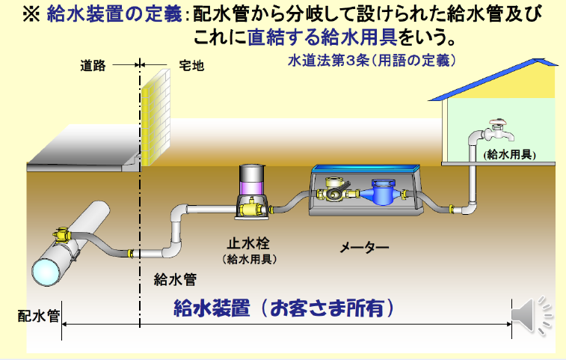

以下の図は、給水装置の概略です。

一般的に、水道事業者が止水栓までの配水管と給水管を修理すれば断水が解消できます。この、メーターから蛇口までの間の給水管が、なかなか修理できませんでした。家の蛇口からは水が出なくても、メーターと家の間に仮設の立水栓をつくれば水が出るので、体育館や小学校などに給水に行く必要がなかったのでは……とも感じています。

課題についてのまとめ

災害から半年以上が経ち、断水はほぼ解消しました。また、家屋の公費解体もようやく始まり、応急復旧フェーズから復興のフェーズに変わってきました。しかし、まだ水道施設の被害のデータがしっかり集約されておらず、定量的に分析できる状況にはなっていません。今回の災害の課題についてまとめました。

●課題

・取水施設、浄水場、配水池の土砂災害も含めたリスク評価

・導水管、送水管、場内配管別の耐震化率、耐震適合率を算出し、公表

・ステンレス製角型パネルタンクの耐震設計法の見直し、補強法の提案

・緊急遮断弁の設置の義務化

・空管の漏水探査手法の技術開発

・蛇口から水を出すことを最優先で考えるべき→機能復旧

・事業体から応援に行っても、事業体ごとにやり方が統一されていない。

・管路図が紙ベースしかなく、精度が悪い。

●解決策

今後は水道DXをますます推進していく必要があります。管路図のデジタル化、それに伴う各事業体の仕様の統一をDXを通じて行えば、災害時でも応急支援と受援の両方にとって、有効に働くと考えます。

さらに、スマートメーターの普及や設計施工の一括のデジタル管理など、さまざまな効率化が水道DXを行えば、平常時はもちろん、災害時にも有効に働くのではないかと考えます。

水道スマートメーターの実証実験事例

<講師>

株式会社ウォーターデバイス

河野 貴行さん

プロフィール

法人営業で15年のキャリアを持ち、青果物から計装機器まで幅広い分野で活躍。大手重電メーカー担当、流量計や信号変換器の営業も経験。

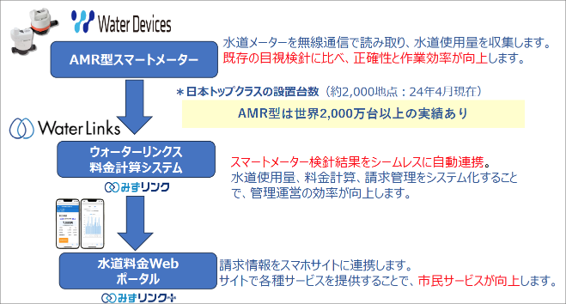

水道メーターに搭載された無線子機により、正確でスムーズな一括無線検針を行うことができるAMR(Automated Meter Reading)型水道スマートメーター。この水道スマートメーターの概要と実証実験事例について、河野さんが紹介する。

弊社取り扱い製品のご紹介

弊社の水道スマートメーターは、口径13㎜、20㎜、25㎜の3機種をラインナップしています。13㎜と20㎜は樹脂製ケース、25㎜は金属製ケースのメーターを用意。メーターは通常の機械式メーターで、上部に通信機を設置することで、水道スマートメーターとして機能します。

<ReMARS(リマーズ)検針システム>

弊社のReMARS検針システムは、AMI方式ではなくAMR方式を採用しています。AMR方式とは、スマートメーターの近くまで行き、無線通信で検針結果を取得する方法です。月額のキャリア通信費などが必要ないため、ランニングコストを大幅に削減することができます。また、AMI方式の水道スマートメーターの一般的な構成と比べ、特殊な交換工事は不要。通常のメーター交換工事と同じで、メーター本体も約半額程度で調達できます。初期導入費用も大幅に抑えることができます。

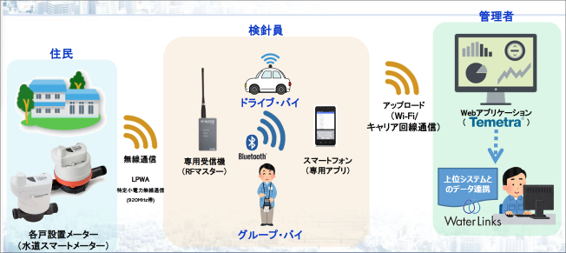

こちらは、ReMARS検針システムの構成図です。

検針方法は、無線親機のRFマスターとAndroid端末をセットで持ち歩くことで、集合住宅などを一括で検針する「ウォーク・バイ」と、車両に搭載したまま移動し、自動で検針値の取得が可能な「ドライブ・バイ」の2種類。

集めた検針データは検針端末に蓄積され、その後、Wi-Fi環境もしくはキャリア回線通信でWEBアプリケーションTemetra(テメトラ)等へアップロードされます。検針値の管理だけではなく、Temetraが持つ多くの機能により、分析・管理を行うことができます。

<MeSynapseの主な機能>

MeSynapse(メイシナプス)は、日々の検針値だけではなく、漏水検知や逆流検知など様々な機能があり、水栓に関わる様々なトラブルの解決に役立ちます。

災害時の役割として、主に漏水検知とデータ保存があります。例えば配水池での異常水量が確認された場合には、各水栓に設置された末端のスマートメーターの水量を確認することで、宅内漏水なのか、本管側の漏水なのかの判別が簡単にできます。

水道事業の課題について

わが国の水道事業は、施設・管路の老朽化、自然災害の増加による設備投資額の増加など、様々な課題に直面しています。その一方で、人口減少に伴う水需要の減少、節水技術の向上による水道使用量の減少で、負のスパイラルに陥っています。さらに、検針員や職員も今後は減るため、水道業務においてもDX化を進め、業務の効率化を推進しなければ、安定した事業運営を継続することが困難になってきます。ここからは、全国各地で行った実証実験での課題解決や、見えてきた今後の課題を紹介します。

●難検針箇所の解消

実証実験で多く要望されたのが、難検針箇所の解消です。以下の図のような理由で通常の検針が行えず、検針員の負担解消を目的として設置しました。難検針箇所は今まで1軒あたり10分以上かかっていましたが、家の近くに行くだけで検針値が取れるようになりました。

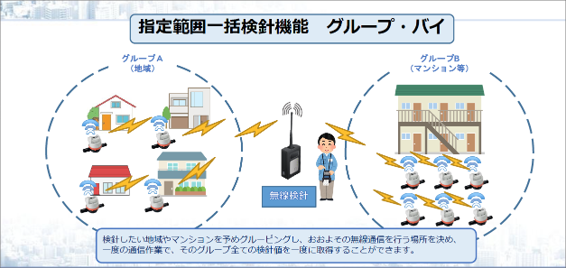

その難検針箇所を解消したのが、ウォーク・バイモードです。設定した検針ルート内全てのスマートメーターが表示され、無線電波の届く範囲全てを一括で検針します。その中でもさらに細かくグループを設定し、あらかじめ検針予定の水道スマートメーターを検針するのがグループ・バイです。

検針したい地域やマンションをあらかじめグルーピングします。無線通信をする場所を決め、一度の通信作業で、グループ全体の検針値を取得することが可能となります。

●ドライブ・バイモード

豪雪地帯にスポットを当てた実証実験では、最大積雪2mの積雪状況でも通信することができ、検針値を取得することができました。従来は1時間以上かかっていた検針作業を10分もかからず完了し、時間短縮することができました。

実証実験で見えてきた課題

①設置環境の問題

弊社のスマートメーターは、メーター上部に通信子機を設置します。そのため、従来のものよりメーターボックス内の高さが必要となります。昭和50年代以前の古い鋳鉄製のメーターボックスでは高さが足りず、設置できない場面もありました。

②コストの問題

従来の一般水道メーターと比べると、どうしてもコストが上がります。量産体制に入っても、昨今の原料の高騰で、水道スマートメーターのコストも下げにくい状況です。

③お知らせ票の問題

目視検針の場合か検針後、その場でお知らせ票を各戸に投函していました。お知らせ票を廃止できない事業体も多く、現状は郵便などで対応しています。

④料金システムとの連携

運用開始してスマートメーターからの検針値を料金システムに取り込む際、業務負担が増えてヒューマンエラーも起こりやすくなります。弊社のスマートメーターであれば、ウォーターリンクスの料金システムで自動連携が可能になります。

水道DXの最終目的は、より高度な配水管理、水資源の有効活用で、その管理にはAMI方式の水道スマートメーターが必要と考えています。しかし、現在の通信技術ではAMI方式の課題も多く、現在の目視検針から一足飛びにAMI方式にすることは困難です。だからこそ弊社は、AMI方式のファーストステップとして、AMR方式のReMARSをオススメしています。

今後は日本郵政グループのJPコミュニケーションズと連携し、メーターの調達、交換から検針、異常調査までを、ワンストップで提供するサブスクリプション方式を予定しています。また、10月1日より青森市で郵便配達時にスマート水道検針の実証実験を開始します。

水道DXと災害対策の必要性について

<講師>

株式会社ウォーターリンクス営業部

課長 中田 裕之さん

プロフィール

IT業界でキャリアをスタート。その後、主にヘルスケア分野でエリアマネジメント等の営業経験を積む。現在は水道DX化を推進し、新たな価値提供を目指して活動中。

水道DXによる業務改善と市民サービスの向上について、ウォーターリンクスの取り組みを中田さんが紹介する。併せて、有事の際にクラウド型システムやWebポータルを活用し、断水情報等を住民に届けることの重要性についても紹介。

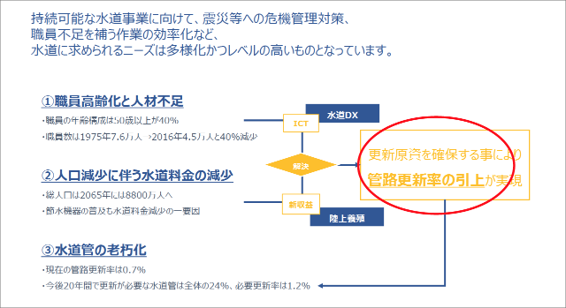

ウォーターリンクスが提唱する水道DX

令和6年4月、水道整備・管理行政が厚労省から国交省へ移管されました。上下水道一体での効率的な事業実施に向け、その動きが強化されています。どの自治体においても、技術者の高齢化、水道料金の減収、老朽管の更新などが近々の課題だと思います。また、震災等への危機管理対策や職員不足を補う作業効率化など、水道に求められているニーズは多様化かつレベルの高いものになっています。

水道インフラを負の遺産にしないために、当社は水道DXの推進により業務の効率化とムダの削減に努めています。

我々は、スマート水道メーターから水道料金システム、使用者向けの水道料金WEBポータル等のソリューションを提供しています。AIを利用した管路劣化診断、他社公営企業会計などを連携することで、一気通貫のサービスによる業務効率化の向上を提案。ほかにも、水道事業体の新たな収益向上として、遊休地を活用した陸上養殖の提案を行っています。

水道料金計算システム「みずリンク」について

自治体の多くは、オンプレミスでサーバーを設置する料金システムを採用していると思います。オンプレ方式の課題としては、5~10年でサーバーの入れ替えコストが発生するほか、自然災害などでサーバー設置場所が被害に遭うリスクもあります。現場での保守が必要なので、時間と費用のムダも生じます。

●クラウド型の水道料金システム「みずリンク」のメリット

・独自のシステム構築が不要

・サーバーの設置・保守・更新不要

・リモートによる迅速な保守対応

・災害発生時の被災リスクを低減

・ISMAP登録済みのサービス上にシステムを構築し、高いセキュリティを実現

・ID、パスワード認証とIPアドレス制限による2段階認証

「みずリンク」の特徴について、少し詳しく説明します。

①ストレスのない操作性

直感的な操作が可能な見やすい画面を複数同時に立ち上げることができます。Webブラウザ対応システムのため、普段使いのブラウザで操作が簡単でハードウェア管理が不要です。

②効率的な機能で負荷を軽減

使用者の滞納状況の一元管理やアラート表示等の効率的な機能で、検針員の負荷を軽減します。滞納の時効期間が旧法と新法によって異なるため、一般にExcelで属人的に管理されているケースが多いようです。これに対し当社の料金システムは、一元化することによって水道料金の徴収率の向上や引き継ぎ業務等を効率的に行うことができます。

③多様な現場ニーズへ柔軟に対応

EUCに対応したBIツールを標準搭載しており、各種データの集計やExcel出力が簡単に行えます。また、各種システムログを保持し、多様な現場ニーズに柔軟に対応しています。

④将来を見据えた拡張性のある機能

無償アップデートで、常に最新版を利用できます。最近ではインボイスや税制改正を適時適用。この常に最新版を提供する点は、多くの自治体から評価されていることの一つです。また、スマートメーターと連携し、検針票をスマートフォンで閲覧することも可能です。

水道料金WEBポータル「みずリンクプラス」について

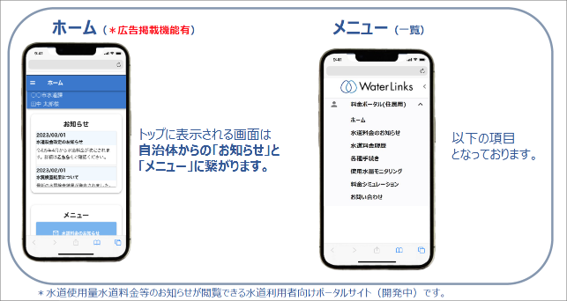

「みずリンクプラス」は、水道使用量や水道料金のお知らせが、スマートフォンやPCでいつでも見ることができるポータルサイトです。

2024年10月からは郵便料金が30%値上げされますが、従来のお知らせ票の代替としてペーパーレス化が進められます。また、スマートメーターと連携することにより、個人への漏水情報等の提供も可能です。

こちらがホーム画面とメニュー画面のイメージです。自治体からのお知らせとメニューにつながり、各種項目を選択できます。

●各種手続き

水道経営事業にかかわる各種手続きが表示されます。

・転居手続き

・水道の開栓申し込み

・水道の閉栓申し込み

・名義変更

・水道使用料納付

インボイス対応請求書のダウンロードもできます。利用者自身に操作してもらうため、将来的には検針員や職員による手作業での発送作業が不要になり、業務改善効果に期待できます。

●お知らせ機能

SMSで送付する水道料金案内のお知らせとは別に、注意喚起や水質検査の結果等、総合掲示板のように利用できるサービスです。自然災害が頻発化している現在、従来の体制では災害から住民を守ることが難しくなってきており、国からも防災対策の改革を急ピッチで促されている状況です。また、自然災害においては、地域ごとに注意すべき災害の種類も違います。そのため、地域特性に合わせた防災・災害の対応が必要になります。

当社の「みずリンクプラス」をご利用いただくことで、例えば地域を特定した断水情報の通知も可能。BCP対策としても期待されています。また、常に最新情報を発信でき、住民が災害の状況を把握しやすくなります。災害時だけでなく、災害がおさまった後も継続的に最新情報を発信でき、住民が安心して行動ができるようになるでしょう。

当社は、災害対策を加味した水道の取り組みにおき、10年後の未来を先取りしていると自負しています。日本トップクラスの設置台数を誇るウォーターデバイスのスマートメーターを利用いただくことで、既存の目視検針と比較すると、正確性と作業効率が向上します。「みずリンク」に加えて「みずリンクプラス」を利用いただくことで、市民サービスが向上すると考えています。

お問い合わせ

株式会社ウォーターリンクス

営業部

メールアドレス:info@waterlinks.co.jp

電話番号:0120-399-050

.jpg)

.jpg)