公開日:

【令和7年版】少額随意契約の改正ポイントと基準額引き上げを解説!自治体の対応事例も紹介

少額随意契約(少額随契)は、自治体の迅速な事務処理を支える重要な契約手法である。令和7年4月1日に基準額の改定が実施され、運用上のルールや上限金額に大きな変更が生じている。本稿では、改定後の基準額を比較表で示しつつ、少額随契の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、さらには具体的な自治体の導入事例まで網羅的に解説する。自治体職員として最新の制度を理解し、適切な運用に役立てるための指針としてほしい。

【目次】

• 少額随意契約(少額随契)とは

• 【比較表】少額随意契約の基準額改正前後の違い

• 少額随意契約のメリット・デメリット

• 基準額引き上げを実施した自治体の事例

• 【FAQ】少額随意契約についてよくある質問

• 基準額改定を踏まえた少額随意契約の今後の運用ポイント

※掲載情報は公開日時点のものです。

■迅速かつ公正に契約を進めるためのメリット・注意点を把握できる

■実際に基準額引き上げを行った自治体の事例から、運用のポイントを学べる

少額随意契約(少額随契)とは

少額随意契約(しょうがくずいけいけいやく)とは、一定の金額以下の契約において、競争入札を行わずに業者と直接契約できる制度である。「地方自治法施行令 第167条の2」や各自治体の契約規則に基づいて運用されている。

公共調達では競争入札が原則だが、少額随契を利用することで手続きを簡略化できる。これにより契約締結が迅速になり、事務負担やコストの削減が可能だ。また、小規模事業者との取引も促進され、行政サービスのスピードアップにもつながる。

少額随意契約と随意契約の違い

少額随契と随意契約は、どちらも競争入札をせずに契約できる点は同じだが、目的や適用条件が異なる。随意契約は、会計法第29条の3第4項にもとづき、以下のような競争が困難な場合に限り認められる例外的な手続きである。

・契約の性質や目的から競争ができない場合

・緊急対応で入札手続きの時間がない場合

・競争が不利になると認められる場合

一方、少額随契は同法第5項にもとづく事務効率化を目的とした特例措置であり、契約金額が少額な場合に適用される。つまり、少額随契は「手続きの簡素化」、随意契約は「競争が成立しない例外措置」と区別できる。

少額随契が使える条件と注意点

地方自治法施行令第167条の2では、売買・賃借・請負などの契約で、予定価格が基準額以下の場合に少額随契を認めている。少額随契のメリットは、契約までの時間短縮や手続き負担の軽減だ。

ただし、競争性や公平性の確保が難しいという課題もある。そのため、効率性だけでなく、公正な運用を常に意識し、運用ルールを明確にすることが重要である。

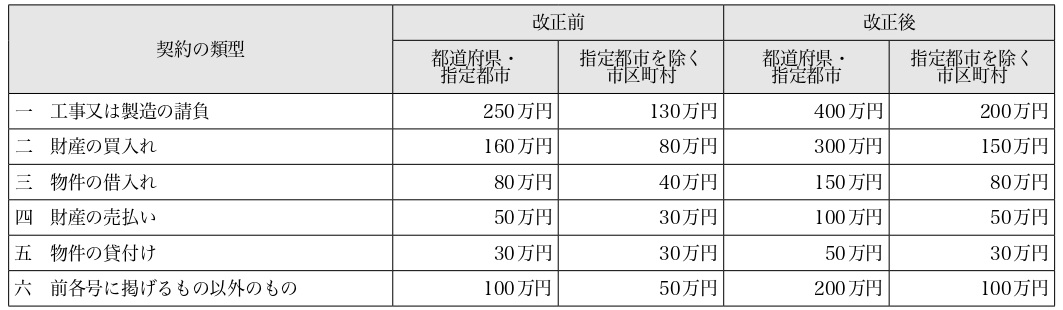

【比較表】少額随意契約の基準額改正前後の違い

昨今の物価水準の上昇を受け、契約手続きの実務負担に対応するため、令和7年1月に少額随契の基準額が見直された。財務省の資料「少額随意契約の基準額の見直しについて」によれば、前回の改正(昭和49年3月)以降、企業物価指数は約2倍、消費者物価指数は約2.5倍に上昇している。

今回の基準額引き上げにより、従来は一般競争入札の対象だった案件も、少額随契での対応が可能となるケースが増えると見込まれる。これにより、契約事務の煩雑さや負担の軽減が期待されている。

少額随意契約のメリット・デメリット

自治体職員にとって少額随契にはどのようなメリット・デメリットがあるかを確認しておこう。

メリット|迅速性・業務負担軽減など

少額随契のメリットは次の通りである。

・契約手続きが迅速に進む

競争入札と比べて手続きが簡略なため、契約締結までの時間を短縮でき、経費削減につながる。

・業務負担の軽減

少額随契は競争入札より業務負担が少なく、事務作業の軽減に寄与する。

・契約相手をしっかり確認できる

発注者は業者の信用度や能力、経営状況を把握したうえで契約できるため、リスクを抑えた契約が可能である。

あわせて読みたい

▶調達先探しや見積もり依頼を、デジタル一括管理でラクに。

デメリット|透明性・公平性の担保課題

少額随契のデメリットは次の通りである。

・透明性・公平性の担保が課題

契約事業者の選定では、透明性と公平性を維持する必要がある。「この事業に詳しい」というだけでは理由として不十分な場合が多く、選定理由を明確に説明できる体制が求められる。

・事業者との馴れ合いのリスク

特定の事業者と長期契約を続けると馴れ合いが生じる可能性がある。これにより契約内容や価格の妥当性が損なわれる恐れがある。

・競争の阻害につながる可能性

少額随契によりほかの事業者に発注する機会が減り、競争が阻害されるリスクがある。

・基準額の上限がある

少額随契は基準額が定められており、高額な契約には利用できない点に注意が必要である。

基準額引き上げを実施した自治体の事例

令和7年に少額随契の基準額引き上げを実施した自治体の例を見ておこう。

東京都港区

東京都港区では、令和7年5月1日から少額随契の基準額を引き上げた。これに伴い、基準額引き上げの効果を最大限に活かすため、以下の施策を実施している。

■小規模受注者の受注機会の確保

入札参加資格を持たない中小事業者でも契約機会を確保できるよう、少額随契を優先的に活用する「小規模事業者登録制度」を導入している。

■契約締結までの期間短縮

従来、少額随契以外の契約では3~4週間程度かかっていたが、少額随契では約1週間で契約が可能である。基準額引き上げにより、少額随契の対象が拡大し、事業実施までの期間短縮が期待される。

福岡県北九州市

福岡県北九州市では、令和7年4月1日から少額随契の基準額引き上げを施行した。引き上げ額は地方自治法施行令で定められた基準額と同じである。

また、同市のホームページでは、業務委託随意契約の契約結果が公開されている。契約結果は「件名」「契約相手」「契約金額」「契約締結日」「契約内容の詳細」「根拠法令」「予定価格」などが部署ごとに一覧で確認可能であり、透明性の確保に努めている。

愛知県蒲郡市

愛知県蒲郡市でも、ほかの自治体同様に令和7年4月1日から少額随契の基準額引き上げを実施した。

これに伴い、同市は「随意契約ガイドライン」を公開している。ガイドラインでは、少額随契の具体的な適用事例や注意点を詳しく解説しており、自治体職員や事業者に向けて分かりやすく情報提供を行っている。

【FAQ】少額随意契約についてよくある質問

Q. 少額随意契約とオープンカウンター方式の違いとは?

A. オープンカウンター方式とは、複数の事業者から見積もりを募り、その中から契約相手を決定する方式である。少額随契は自治体が選定した数社から見積もりを取得するのに対し、オープンカウンター方式では公示を見た不特定多数の事業者が見積もりを提出できる点が異なる。

オープンカウンター方式は公平性が高い一方で、事務手続きが煩雑になるデメリットもある。

Q. うちの自治体でも基準額を引き上げるにはどうすればよいか?

A. 地方自治法施行令の改正により少額随契の基準額引き上げが施行されたが、自治体での基準額引き上げには規則の改正が必要である。なお、地方自治体の規則改正は議会の議決を必要とせず、国の法令に違反しない範囲で自治体の長が定められる。

基準額改定を踏まえた少額随意契約の今後の運用ポイント

昭和49年以降、約50年間据え置かれていた少額随契の基準額は、物価上昇を受けて令和7年4月1日より引き上げられた。この改正により、少額随契の適用範囲が拡大し、契約事務の負担軽減が期待されている。

しかし、基準額の引き上げに伴い、契約の透明性や公平性の確保がこれまで以上に重要となる。今回の改正を機に、事業者選定の運用ルールの見直しや契約手続きの明文化を進めることが望ましい。