入庁したての若手職員も、何年かすれば後輩ができ、やがて上司という立場になる日がやってくる。「自分が人の面倒を見ることができるのだろうか……」「先輩・上司という立場が大変そう……」と、戸惑いや不安を感じる人も少なくないだろう。

連載「若手公務員が先輩・上司になるまでの一工夫」の第2回目では、上司の仕事や、なりたい上司像の描き方について芳賀 健人さんにお話しいただいた。

※掲載情報は公開日時点のものです

第1回を読む

初めて後輩ができた、どうする?

解説するのはこの方

解説するのはこの方

芳賀 健人(はが けんと)さん

元 島根県総務部財政課課長。福島県出身。平成25年に総務省に入省。長崎県、大臣官房、自治行政局などで勤務後、平成31年4月から令和5年3月まで島根県に出向。

出向中、若手職員向けに仕事の仕方の連載に取り組み、『知っていると仕事がはかどる 若手公務員が失敗から学んだ一工夫』『自分も後輩も一緒に育つ若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』(ぎょうせい)を出版。高等学校教諭一種免許(公民)取得。

上司の難しさはプレイングマネージャー。

上司といっても役職は様々ですが、例えば、担当―係長―課長補佐―課長という職場であれば、初めて部下ができるのは係長のとき。まずは、そうした上司の仕事を2つの側面で捉えましょう。

1つ目は、マネージャーとしての側面。

ここでは、部下の業務管理を指してマネジメントという言葉を使いたいと思います。部下から仕事の協議を受けたり、指示や指導をしたりと、部下から見える上司をイメージしてみてください。

2つ目は、プレイヤーとしての側面。

係長になったとしても、上には課長補佐、課長がいます。部下に下ろさない業務があったり、自分で手を動かして資料の作成や説明をしたりする場面も多いのではないでしょうか。

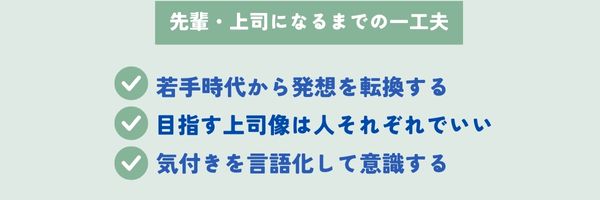

この点、プレイヤーは若手時代の延長線ですが、マネージャーは上司ならでは。

自ら手を動かし資料を作成していた若手時代から、自分は口を動かして指示を出し、部下が手を動かすようになります。仕事の対象がモノから人に変わる点で、発想の転換が必要かもしれません。

特に、係長や課長補佐は、いわばプレイングマネージャーとして両方の役割が求められることもあります。自分の業務だけだった若手時代から、部下の面倒を見ながら自分の業務も抱える立場に変わるので、なかなか大変です。

目指す上司像は様々でいい。

話題を変えて質問ですが、皆さんはどういった上司になりたいですか。

そう聞かれ、誰かの顔を思い浮かべた人もいるかもしれません。考えてみると、目指す上司像を考える際、私たちは自然とこれまで出会った人たちを振り返っているように思います。

私もそうでした。若手時代を過ごす中で「こうなりたい!」と思える人に出会い、今はその方々から学んだことを実践しています。

では、そんな“目指す先輩像”は一つだけでしょうか。

私たち公務員の仕事は幅広く、それに応じて求められる能力も変わります。例えば、法令にもとづくいわゆる“お堅い仕事”ではミスのない正確さが、観光・移住対策といった仕事では柔軟な発想力・企画力が重視されます。

そうすると、組織としても多様な人材がいることで、様々なことに対応できる“厚みのある組織”になるのではと思われます。上司も色々なタイプがいた方がいいですし、もちろん、若手職員の皆さんも同様ですね。

ならば、目指す上司像は人それぞれであり、皆さんの性格やこれまでの経験に応じて変わってくるのではないでしょうか。

言語化することでスキルアップにつながる。

そのように、皆さん独自のカラーがあるように、なりたい上司像も様々ならば、それを見つけるお手伝いができないかと思い、この度、『自分も後輩も一緒に育つ 若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』という本を書きました。

その際に大切にしたキーワードの一つが、“言語化”です。

仕事の仕方は時間をかければ、年数を重ねる中で、なんとなく身についていく部分もあるかもしれません。しかし、言葉にして意識することで、習得が早くなり、その分、さらなるスキルアップも図ることができます。

そして、その学ぶ先は“上司の背中”。

部下として一緒に仕事をする中で、「いいな」と思ったことを言葉にして意識し、自分の中に取り入れていく。そうすることで、自分なりの目指したい上司像を見つけ、近づくことができるのではと思っています。

次回からは具体的な学び・実践についてお話しします。お読みくださり、ありがとうございました。

- 書籍紹介 -

|

『自分も後輩も一緒に育つ 若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』 本書は、後輩指導が加わった若手職員の悩みを解消するための処方箋。 |

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)