公開日:

【セミナーレポート】教育の質向上に不可欠・保護者と教育現場をデジタルで繋ぐ働き方改革

教師を取り巻く環境整備について、取り組むべき方策等に関する答申が中央教育審議会から示されているところ、教師の業務負担を軽減する方策の一つとして、学校における業務のデジタル化の加速化が求められています。

そこで、まず、文部科学省初等中等教育局の唐木氏が、学校における働き方改革に関する経緯と、中教審答申を踏まえた今後の取組について解説します。

そして、今回のセミナーでは、提言内にもある「学校と保護者間の連絡手段のデジタル化」に着目し、保護者連絡システム「すぐーる」を導入した横浜市教育委員会事務局の中川氏、田邉氏から、導入前の課題や導入に至った背景と、現在の取組状況を紹介してもらいます。

概要

■テーマ:教育の質向上に不可欠・保護者と教育現場をデジタルで繋ぐ働き方改革

■実施日:2024年10月29日(火)

■参加対象:自治体職員

■申込者数:80人

■プログラム

Program1

教師を取り巻く環境整備は喫緊の課題!如何に解決に導くか

Program2

市内公立学校505校で家庭と学校の連絡システムを導入した効果と今後の展開について

Program3

教育現場の連絡における課題を解決!「すぐーる」の概要と新機能について

教師を取り巻く環境整備は喫緊の課題!如何に解決に導くか

<講師>

文部科学省

初等中等教育局 財務課

校務調整係長 唐木 朋也氏

教師の厳しい勤務実態を受け、文部科学省は、これまで学校における働き方改革の取組を推進してきた。令和4年度勤務実態調査においては、全ての職種で在校等時間が減少しており、学校における働き方改革の成果が見られる一方で、教育委員会や学校間での取組の差が課題として残っているものと認識している。そこで、今年8月の中央教育審議会の答申を踏まえ、唐木氏が国・教育委員会・学校が一体的に取り組むべき方策について紹介する。

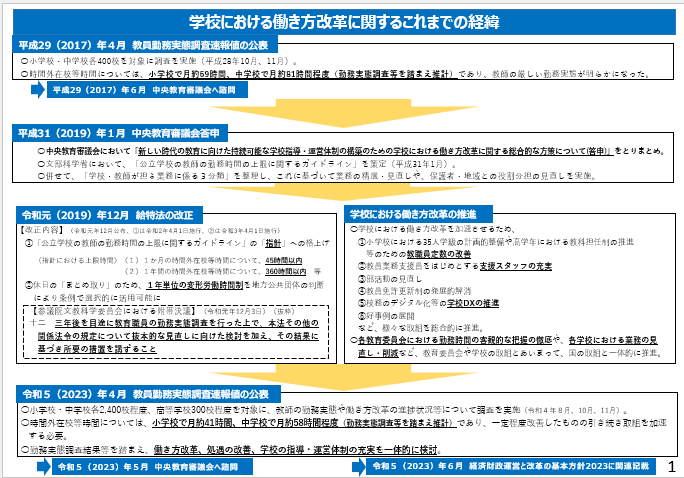

学校における働き方改革に関するこれまでの経緯

まず、学校における働き方改革に関するこれまでの経緯を紹介します。平成28年に、教員勤務実態調査を実施し、時間外在校等時間は小学校で月約59時間、中学校で月約81時間程度と教師の厳しい勤務実態が明らかになりました。この状況を踏まえ、文部科学省において、平成29年に中央教育審議会へ「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」諮問し、平成31年、中央審議会において答申を取りまとめいただきました。働き方改革をメインに据えた答申内容で、「学校・教師が担う業務に係る3分類」を整理し、これにもとづいて業務の精選・見直しや、保護者・地域との役割分担の見直しを実施してまいりました。

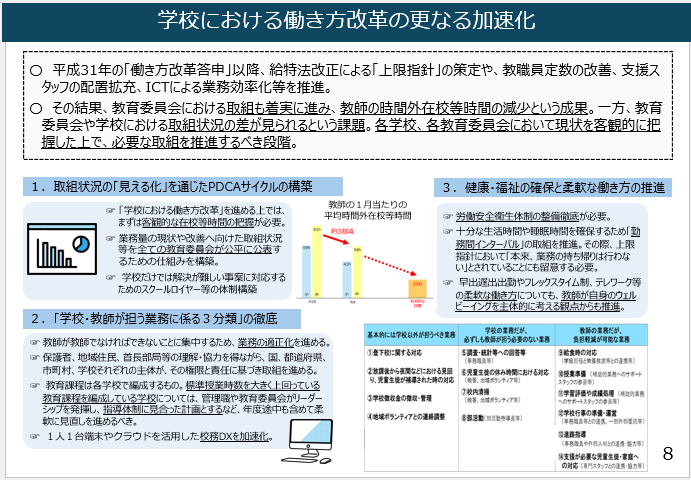

令和4年度にも教員勤務実態調査を行い、令和5年4月に公表した速報値では、時間外在校等時間は、小学校で月約41時間、中学校は月約58時間となっており、平成28年度と比較すると全体としては改善したと言えます。しかし、時間外在校等時間が月45時間を超える教師も一定程度いらっしゃる為、引き続き働き方改革の取組を加速していく必要があると捉えています。一連の流れは以下図の通りです。

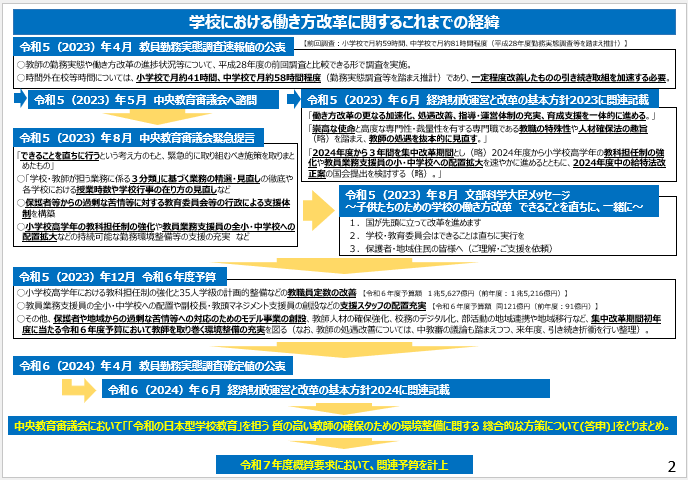

令和4年度教員勤務実態調査の速報値の結果をもとに中央教育審議会に諮問し、まずは令和5年8月に、中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会において、学校における働き方改革についてただちに取り組むべき施策に関する提言が取りまとめられました。その中には、いわゆる「3分類」の徹底や、授業時数や学校行事の在り方の見直しなども提言されており、さらに保護者の過剰な苦情等に対する行政による支援体制の構築なども提言されています。また、働き方改革のさらなる加速化、教師の処遇改善、指導・運営体制の充実、育成支援を一体的に進める必要性についても提言されています。

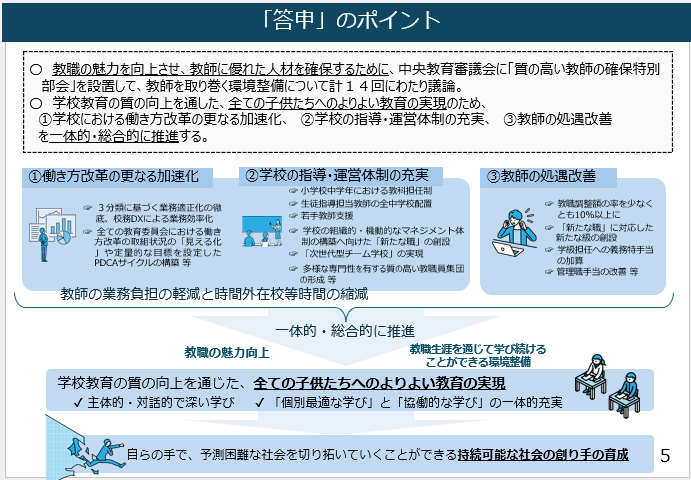

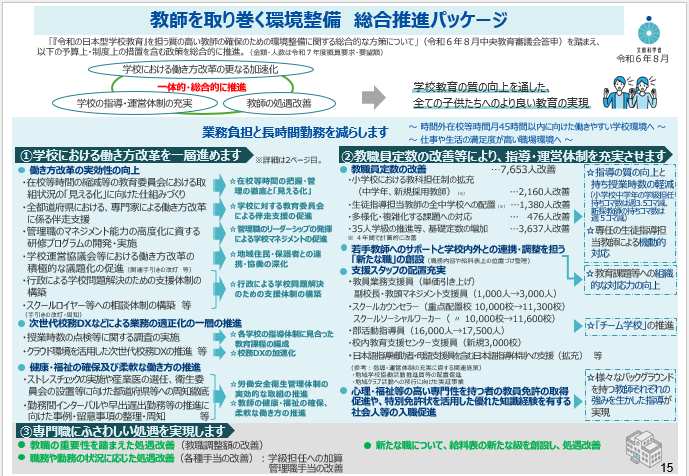

教師を取り巻く環境整備は喫緊の課題

続いて、令和6年8月に、中央教育審議会において取りまとめいただいた答申ですが、ポイントとして、学校における働き方改革の更なる加速化や指導・運営体制の充実、処遇改善を一体的に進めていくことが、教師を取り巻く環境整備を進める上で必要であることが、改めて提言されています。

1つ目の「働き方改革の更なる加速化」の為には、いわゆる「3分類」の徹底や校務DXの加速化を進める必要があります。全ての教育委員会における取組状況の公表、定量的な目標を設定したPDCAサイクルの構築も実施する必要があることが提言されました。

2つ目の、「学校の指導・運営体制の充実」については、これまでは小学校高学年における教科担任制でしたが、小学校中学年における教科担任制や生徒指導担当教師の全中学校配置といった内容も提言に盛り込まれました。

3つ目の、「教師の処遇改善」については、教職調整額の率を少なくとも10%以上にすることや管理職手当の改善の必要性が提言されました。

これらを一体的・総合的に推進し、教師が学び続けられる環境整備や、ひいては教職の魅力向上に繋げることで、全ての子供たちへのより良い教育の実現をすることを目的としています。

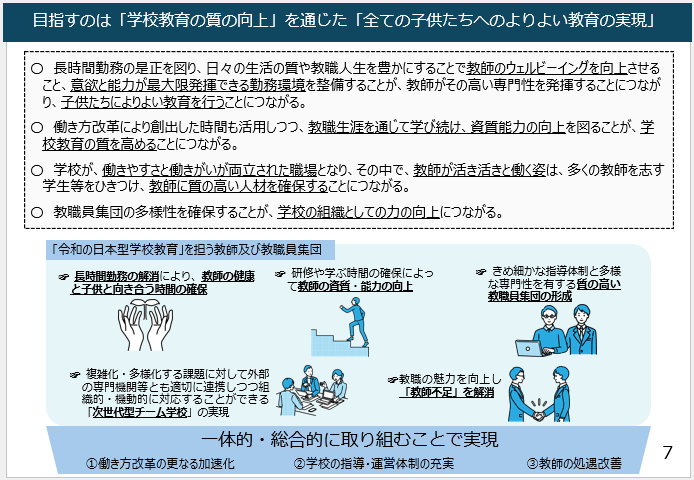

知・徳・体にわたる全人的な教育を提供していることが国際的にも高く評価されている日本の学校教育は、全国の優れた教師の献身的な努力に支えられてきました。一方で、学校が対応する課題が複雑化・困難化している中、学校や教師の負担が増大してきた実態があります。

そうした状況の中で、教職の魅力を向上していくことが急務であり、教育の質や量は子供の教育の質にも直結するため、教師を取り巻く環境整備は、わが国の未来を左右する重要な課題でもあると提言されているところです。

一連の取組の最終的な目的は、「学校教育の質の向上」ですが、働き方改革も含めた教師を取り巻く環境整備を進めることは、教師の健康を守り、ウェルビーイングを向上させることにも繋がります。

教師が持っている意欲・能力が最大限発揮できるような勤務環境が整備されれば、子どもたちに、より良い教育を行うことにつながります。さらに、働きやすさと働きがいが両立された職場で働く教師の姿を見て、教師を目指す質の高い人材を確保することにつながっていくわけです。

学校における働き方改革のさらなる加速化

令和4年度の勤務実態調査では、教師の時間外在校等時間が平成28年度に比べて減少しました。ただ、教育委員会や学校間において取組状況に差が見られ、時間外在校等時間が長時間となっている教師も多く見られる中で、教師の勤務状況を各学校・教育委員会において客観的に把握することが必要です。その上で、必要な取組をしっかり推進すべき段階にきていると考えています。詳細は下記図をご覧ください。

最後に「処遇改善」ですが、これも教師の職務の特殊性・重要性を踏まえ、優れた人材を教師として確保するためには、教職調整額の率を少なくとも10%以上にすることが必要としています。加えて、新たな職に対応した新たな給与の創設や、管理職手当の改正なども併せて取り組んでいるところです。

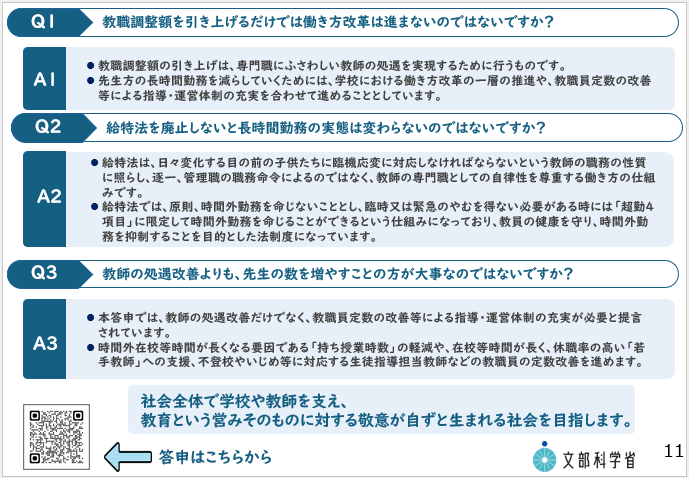

以下の図は、文科省として示しているQ&Aですので、ご覧ください。

▲画像をクリック or タップで、答申のページをご覧いただけます。

▲画像をクリック or タップで、答申のページをご覧いただけます。

また、令和6年8月には「教師を取り巻く環境整備推進本部」を開催し、「総合推進パッケージ」を取りまとめて公表しました。中教審答申を踏まえた内容が入っており、制度的な推進方策についても示したパッケージですので、ぜひお読みください。

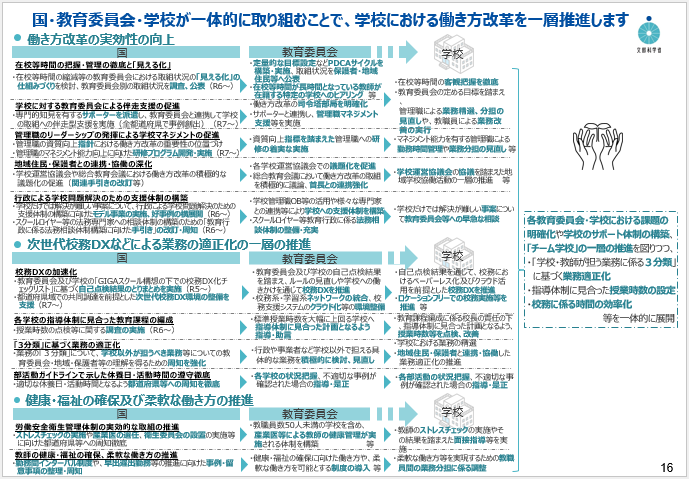

さらに、以下図はパッケージに付随している内容ですが、国・教育委員会・学校が一体的に取組なければ、働き方改革はなかなか推進しないということで、具体例として、教育委員会や学校において、こうした取組ができるという事例をまとめたものです。

働き方改革を含む教師を取り巻く環境整備は、国における取組だけではなかなか進まないという現状があります。教育委員会や学校としっかり連携しながら、全国の働き方改革を含む教師を取り巻く環境整備を進めてまいります。

市内公立学校505校で家庭と学校の連絡システムを導入した効果と今後の展開について

<講師>

左から

横浜市教育委員会事務局

学校教育企画部

小中学校企画課

課長 中川 譲氏

同係長 田邊 智優氏

プロフィール

中川氏 平成9年4月に横浜市入庁。令和4年4月、デジタル統括本部デジタル・デザイン室担当課長。令和6年4月より教育委員会小中学校企画課情報教育担当課長

田邊氏 平成29年4月に横浜市入庁。経済局消費経済課。令和2年4月、神奈川区こども家庭支援課、令和5年4月より教育委員会事務局小中学校企画課担当係長。

教職員の働き方改革推進中の横浜市は、保護者の利便性の向上と教職員の負担軽減を目的に、学校教育現場と保護者間の連絡ツール「すぐーる」を導入した。その活用状況について、中川氏と田邊氏が紹介する。

「すぐーる」導入までの経緯

当市は保護者の利便性向上と教職員の負担軽減を図るため、令和6年4月から全ての市立学校に「すぐーる」を導入しました。導入前、家庭と学校間の連絡は電話や紙で行われていました。これが、教職員にも保護者にも負担になっていました。個別に連絡ツールを導入している学校も一定数ありましたが、使用しているツールが異なるため様々な課題がありました。

●導入前の課題

【保護者】

・朝の決まった時間に学校に欠席連絡をする必要があり、電話がつながりにくいことも

・保護者へのお知らせを子ども経由で配付するため、保護者の手元にすぐには届かない

・きょうだいが小学生と中学生の場合などは連絡ツールが異なるため、使い分ける必要があった

・無償の連絡ツールを利用している場合、広告が表示されていて使いづらい

【教職員】

・欠席連絡などの電話対応に忙殺される

・保護者へのお知らせを紙に印刷して配付する負担が大きかった

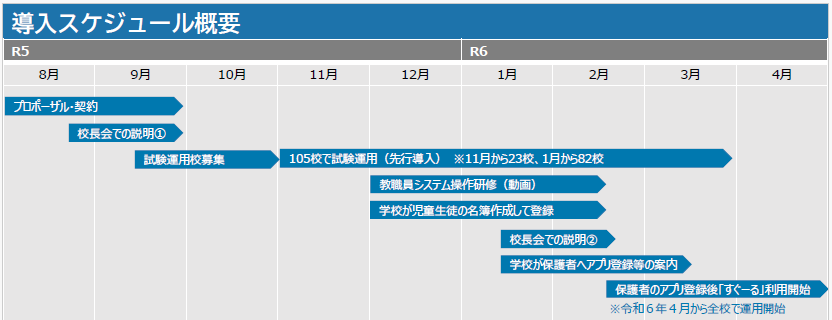

こうした状況を改善するため、令和5年度から他自治体の事例やツールの情報収集を行い、仕様の検討を行ってきました。 導入時、市立学校505校が一斉に導入した場合、遅延なくサービスが使えてサーバーがダウンするようなことがないようにしてほしいと考えていました。また、外国籍の児童生徒が多いため、多言語対応の機能が多く搭載されているものが良いと考えました。学校の負担を限りなく小さく、分からないことは電話ですぐに問い合わせられるようなサポート体制も欲しいと思っていました。そうした内容の仕様書を策定し、プロポーザルで事業者を選定。下記のスケジュールで「すぐーる」を導入しました。

導入の決定後、校長会で機能説明を実施し、全校導入に先立ち試験運用してくれる学校を募集。105校の応募がありました。

また、全校導入時、各学校で操作研修の動画を視聴。登録する児童生徒の名簿の作成を依頼し、作業が完了した学校から使いはじめられる状態にしました。

スムーズに導入できたポイントと効果

基本的に、スムーズに導入できたと考えていますが、そのポイントをまとめました。

(1)試験運用校の意見を踏まえ、導入フローや学校の対応事項等を決めた。

(2)バイザー社に教職員用ヘルプデスクや保護者用コールセンター等のサポート体制があった。

(3)導入前に教育委員会が学校向けの説明会を実施し、情報を共有した。

また、「すぐーる」導入による主な効果も、まとめてみました。

(1)朝の忙しい時間帯、電話で欠席連絡をする負担がなくなった。

(2)お知らせがデータで配信されるので、保護者のスマートフォン等に確実に届き、通勤途中でも見られるようになった。

(3)ペーパレスによる学校側の負担が大幅に軽減された。

(4)自動翻訳機能により、外国籍の保護者にも情報を伝えやすくなった。

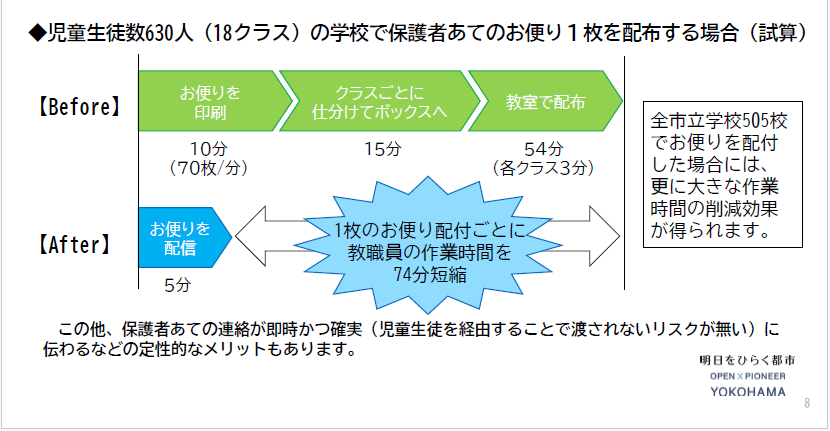

ちなみに、以下図は児童生徒数630人・18クラスの学校で、お便り1枚を配布する時間の試算をしたものです。ご覧の通り、教職員の作業時間を74分短縮することができました。時間短縮ばかりではなく、保護者宛ての連絡が即時かつ確実に伝わるなどのメリットもあります。

導入後、タイムライン機能を活用して、運動会・宿泊学習・修学旅行などの様子が分かる写真付き記事を公開している学校もあります。アンケートなどでも、「学校での子どもの様子がよく分かる」と保護者から好評です。教職員からも、「簡単に投稿できて、保護者に学校での活動を伝えられて便利」と評判です。

今後の展望について

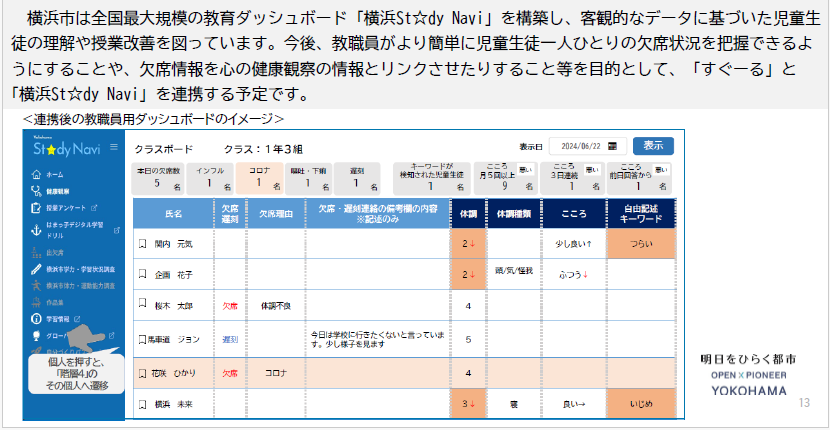

当市は、26万人の児童生徒と2万人の教職員が活用する、横浜市全公立学校種で導入している教育ダッシュボード「横浜St☆dyNavi」を構築し、客観的なデータにもとづいた児童生徒の理解や授業改善を図っています。今後、教職員がより簡単に、児童生徒一人一人の欠席状況を把握できるようにすること、そして欠席情報を心の健康観察の情報とリンクさせることなど目的に、「すぐーる」との連携を図る予定です。連携後の横浜St☆dyNaviのイメージがこちらです。

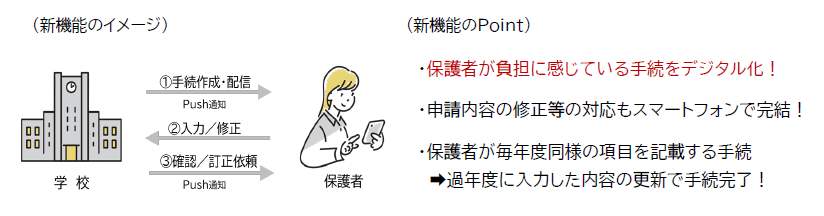

すぐーるには現在、欠席・遅刻連絡や連絡帳などのさまざまなチャネルアクションがありますが、多くの保護者から要望のある、学校への提出書類のデジタル化を進めるため、チャネルアクション「調査票」の新規開発も検討を進めています。過半数の保護者から、学校への提出書類はすぐーるで行いたいとの回答を得ています。今後、バイザー社と当市の共同開発で、すぐーるに申請系の手続き機能を新たに実装することを予定しています。

当市は現在、基本戦略として、子育てしたいまち、次世代をともに育むまちといったものを掲げ、その実現に向けた取り組みを進めています。家庭と学校の連絡システムの導入もその取り組みの一つだと思っており、システムを有効活用することで、保護者や教職員の時間的な余裕が生まれます。子どもと向き合う時間が増えたり、働き方改革につながったりなど、多くの効果を生むことができるように取り組んでいきたいと思っています。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:旧連絡システムからすぐーるへの移行はスムーズに行えましたか。また、導入について苦労した点などあれば教えてください。

A:一番大変だったのは、すぐーるを運用開始する前に児童生徒のデータを登録する必要がありますが、505校もありますので量的にハードでした。それ以外は、サポート体制も充実していますし、基本的にはスムーズに移行できたと思っています。

Q:市の教育委員会や市長部局から保護者へ案内するものについては、学校長の許可を得るような手続き、校長会での確認などは行っていますか。

A:当市教育委員会ですぐーるの全体配信機能を使っておりますが、校長会の方からも、学校を経由する必要がないお知らせ等は直接保護者に配信してほしいという要望をいただいており、始めました。

校長会には、保護者への配信を開始する前に「こういった形でやります」と説明しました。

配信する2日ほど前には、教育委員会から学校に対して、保護者に配信する内容を事前にお知らせしています。

教育現場の連絡における課題を解決!「すぐーる」の概要と新機能について

<講師>

バイザー株式会社

営業部営業課

星 聡太氏

プロフィール

2021年12月、バイザー入社後、営業部に配属。主にすぐーるの商談や当社サービス全体の販売促進の活動に従事。現在は営業課で、主にすぐーるの営業活動を推進。2024年9月、デジタル推進委員に任命される。

「すぐーる」の基本機能であるメッセージ受信機能や欠席・遅刻・早退連絡機能、アンケート機能などに加え、最新の機能について、提供元のバイザーより星氏が登壇し、紹介する。

「すぐーる」の特徴とコンセプトについて

学校連絡サービス「すぐーる」のコンセプトは、「学校の困り事を解決する」ことです。下記は、困り事の一例です。

<教育委員会>

・各学校が独自にシステム導入している

・教育委員会から一斉配信ができない

<学校>

・生徒経由だとお知らせのプリントが届かないことがある

・朝の欠席連絡の電話が多く大変

<保護者>

・メールだと気づきにくい

・小学生と中学生の兄弟で連絡ツールが異なると面倒

教育委員会、保護者、学校、そして地域の方々を「すぐーる」でつなぐことにより、数々の負担が軽減できます。

現在、全国190の自治体に導入いただいており、政令指定都市の札幌市や千葉市、横浜市などにも導入いただいています。2024年9月現在、登録者数は計200万人になります。

導入事例のうち札幌市は、もともと保護者向けのメール一斉連絡サービスを利用していました。しかし、生徒数が多いので、大雪による休校連絡が一斉配信を行っても届かないこともあったようです。メールが届かず、生徒が登校したことも複数あったそうです。そこで、安定的に届くすぐーるを選んでいただきました。

また、前橋市はGIGA端末を使って保護者に連絡をしていました。GIGAは学習型で生徒主体のため、保護者になかなか見てもらえなかったり、兄弟ごとにアカウントを切り替えないとメッセージを見ることができなかったりして、連絡が伝わっていないという課題がありました。

すぐーるは、直接保護者のアプリに教育委員会からも一斉配信が可能ですし、兄弟がいる場合でもアカウントを切り替える必要がなく、保護者が連絡確認することができる点を評価いただいています。

「すぐーる」でできること

●チャネル登録

利用者は、必要なチャネル(配信グループ)を登録・利用をすることができます。一斉配信用をはじめ、各部活動、PTA、地域などのグループをつくることができ、目的ごとに配信することが可能です。

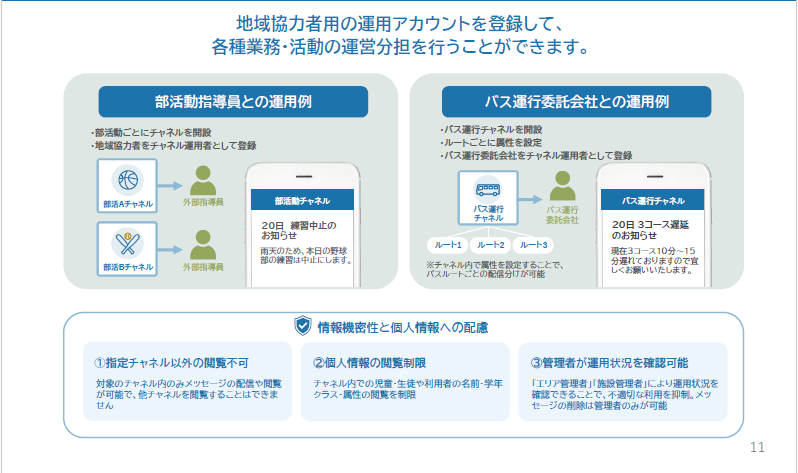

●地域協力者との協働運用例

地域協力者用の運用アカウントを登録して、各種業務・活動の運営分担を行うことができます。例えば、今後増えていであろう部活動の外部指導員や、委託しているバス会社などから、タイムリーな連絡をもらうことが可能です。学校側が、配信内容を見ることもできますし、場合によっては閲覧制限も可能です。

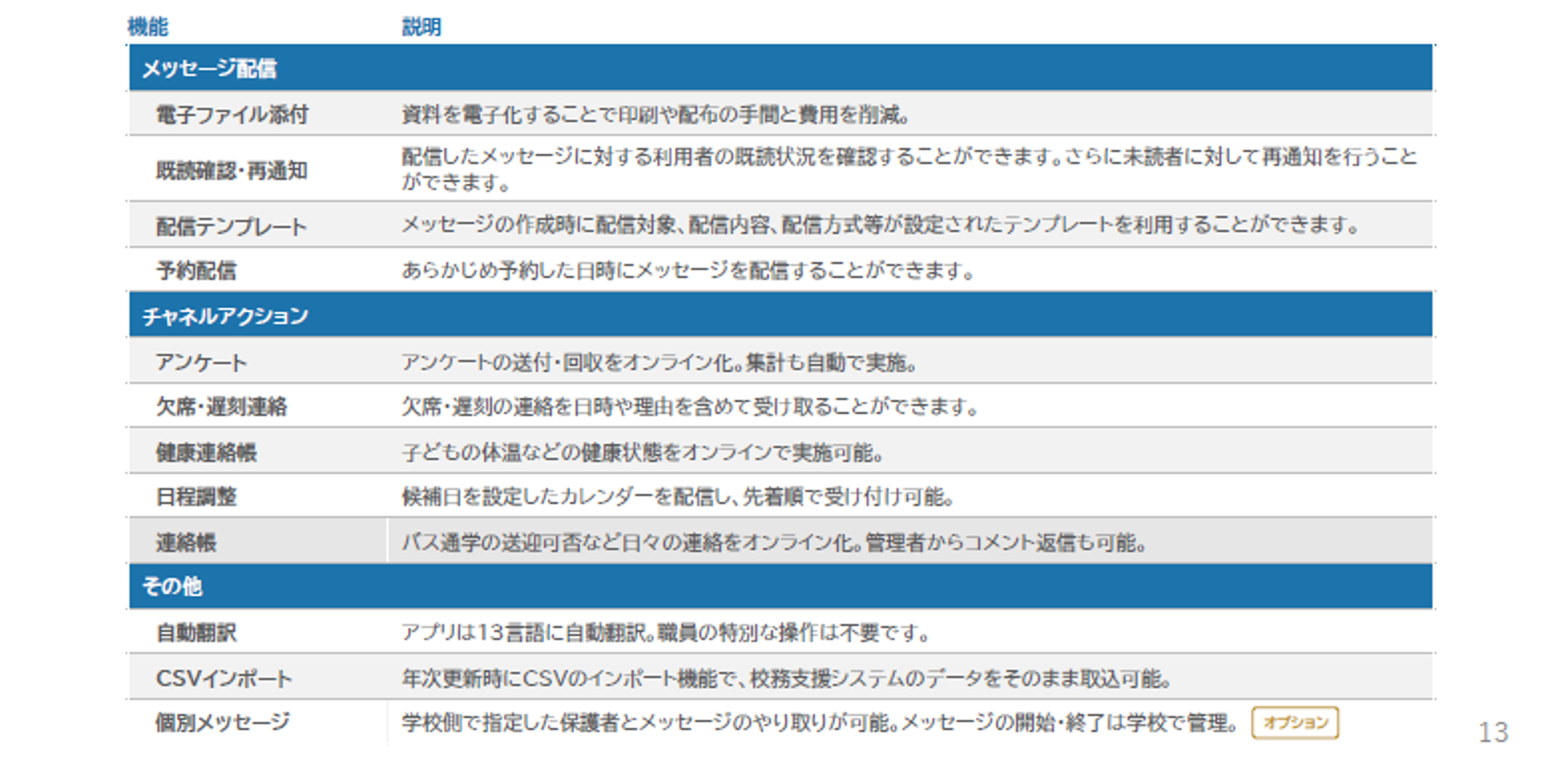

●主要機能一覧

教育現場の業務負担を軽減する各種機能一覧は、下記を参照ください。

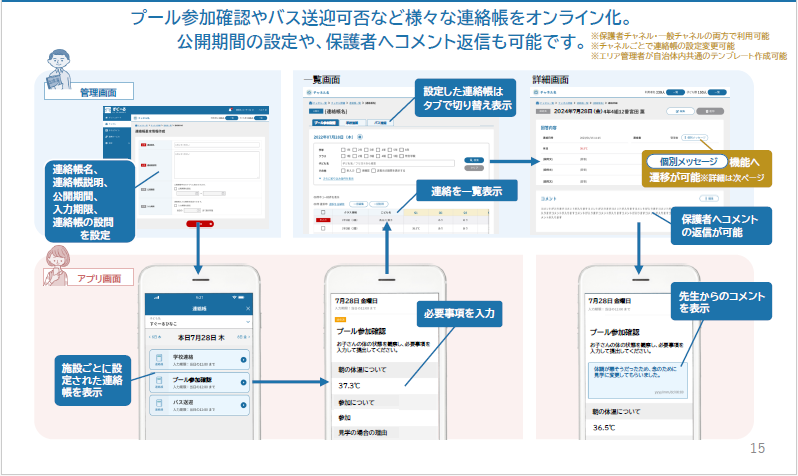

●連絡帳

連絡帳は、各種の健康連絡やプール授業の参加確認、バス送迎可否などをオンライン化したものです。例えばプール授業の場合、体温入力の項目と授業に参加する・しないを選択する項目があります。保護者が入力すると、学校側は管理画面で確認できます。

また、保護者が「参加」と入力していても、授業の直前に体調が悪くなった場合などは、ひと言コメントを付ける機能(任意)も搭載しています。この状況の共有は、チャットではなく先生から保護者へ、保護者から先生へ1回だけのワンラリーでやりとりができます。この他にも、様々な用途に応じた連絡帳をつくることができます。

●個別メッセージ

保護者と先生が、チャットのように何回もやりとりできる機能です。ここは教育委員会によって方針が異なりますので、希望された場合のみのオプションになります。

学校側から特定した保護者とのやりとりに限定できます。例えば、休みが続く生徒の保護者に対して、生徒の状況を詳しく聞きたい場合などに、学校側が保護者を指定しメッセージルームを開設。やりとりが終了した後は、保護者から投稿はできなくなり、内容を管理職が確認することもできます。

「すぐーる」の新機能について

●シングルサインオン(SSO)でのログイン

現在、年末年始頃のリリースを予定している新機能です。これまで、個々の先生にアカウントが必要でしたが、校務で使用しているGoogleやMicrosoftアカウントと連携させ、そこからすぐーるにログインできるようになります。そのため、先生が複数IDを管理しなくてもよくなります。

●アカウント種別の追加

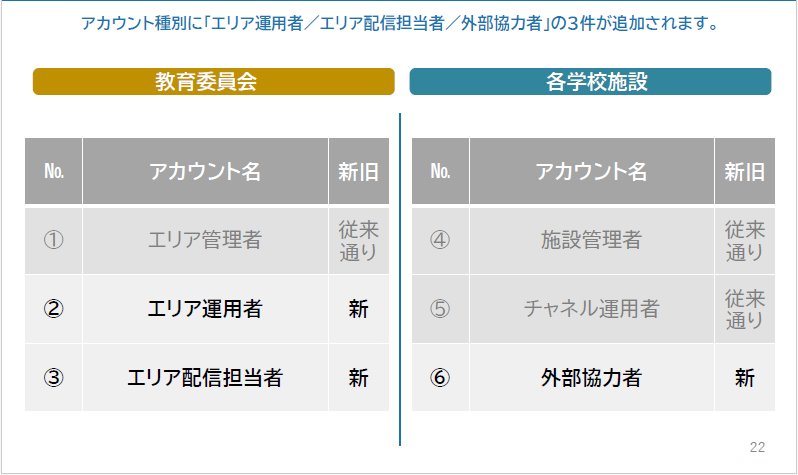

アカウント種別が追加されました。今までは教育委員会と、各学校では施設管理者と配信のチャネル運用者の、合計3つしかアカウントがありませんでした。新たに教育委員会、各学校で追加ができ、合計6種類になりました。追加されたアカウント種別は下記の通りです。

教育委員会には「エリア運用者」「エリア配信担当者」というアカウント名が追加されました。教育委員会と幼児保育課とそれぞれのアカウントで、確認・配信ができます。また、既存のエリア管理者権限に加え、施設の詳細情報の参照と運用可能な担当施設を制限できる「エリア配信担当者」アカウントを追加。教育委員会の配信担当の職員が、管理画面を触ることなく配信のみを行えます。

一方、各学校施設には「外部協力者」というアカウント名が追加されました。例えば、バスケ部の外部指導員の場合、「外部協力者」のアカウントでアクセスし、バスケ部のグループのみ閲覧許可を入れれば、それ以外のグループは中身を確認することができません。

今後、先生方の負担を減らすために、外部協力者も増えていくと思いますので、ぜひご利用いただきたいと思います。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:新機能のアカウントで、幼児保育課との連携の部分をもう少し詳しく教えてください。

A:教育委員会がすぐーるを契約している場合、小中学校ではなく幼児保育課が担当している保育施設で、すぐーるを使っている自治体もあります。教育委員会と幼児保育課は別々の組織ですから、お互いの施設の児童生徒名前が見えたり、配信対象先としての選択肢を間違ったり…という不安が多かったようです。

新しく追加されたアカウントの種類では、まずアカウントをつくる時点で、見える施設、配信対象となりえる施設を先に指定して使えるようになりました。それによって教育委員会と幼児保育課の双方が、管轄外の施設を閲覧してしまったり、触ったりすることが起こり得なくなり、安心して利用できるようになります。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works