【セミナーレポート】公共施設の脱炭素化 第2弾! ZEB化の実現事例から学ぶ 庁内連携と課題の解決策

前回好評だった「公共施設の脱炭素化セミナー」第2弾が実現。今回は環境省・地球温暖化対策課の担当者が登壇し、ZEB化を中心とした脱炭素施策について解説してくれました。さらに、実際にZEB化事業を進めている自治体や、照明のLED化をサポートする企業、森林活用ソリューションを手がける事業者の担当者も参加。それぞれの視点で知見を共有しました。

概要

□タイトル:公共施設の脱炭素化 第2弾! ZEB化の実現事例から学ぶ 庁内連携と課題の解決策

□実施日:2024年11月14日(木)

□参加対象:自治体職員

□開催形式:オンライン(Zoom)

□申込者数:171人

□プログラム:

第1部 公共施設の脱炭素化における検討プロセスやポイントについて

第2部 27年問題と、LED化から始める脱炭素化に向けた取り組み

第3部 山形県上山市立南小学校ZEB化事業について

第4部 森林カーボンクレジットを活用した財源確保と持続可能なまちづくり

公共施設の脱炭素化における検討プロセスやポイントについて

第1部は、環境省の古川氏による講演。脱炭素化の現状や、その取り組みが自治体にもたらすメリット、さらに国が行っている補助事業など、カーボンニュートラルを達成するための貴重な情報を提供してくれた。

<講師>

古川 理佳子 氏

古川 理佳子 氏

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課

地球温暖化対策事業室(併任:住宅・建築物脱炭素化事業推進室)主査

プロフィール

2021年環境省入省。東日本大震災からの復興の担当、九州地方環境事務所での脱炭素・気候変動適応等の担当を経て現職。

世界における脱炭素の潮流と日本国内の動向について。

この講演では、まず国内外の脱炭素の動向を説明した後に、公共施設の脱炭素化のメリット、検討プロセスやポイント、さらに補助金などの紹介をします。

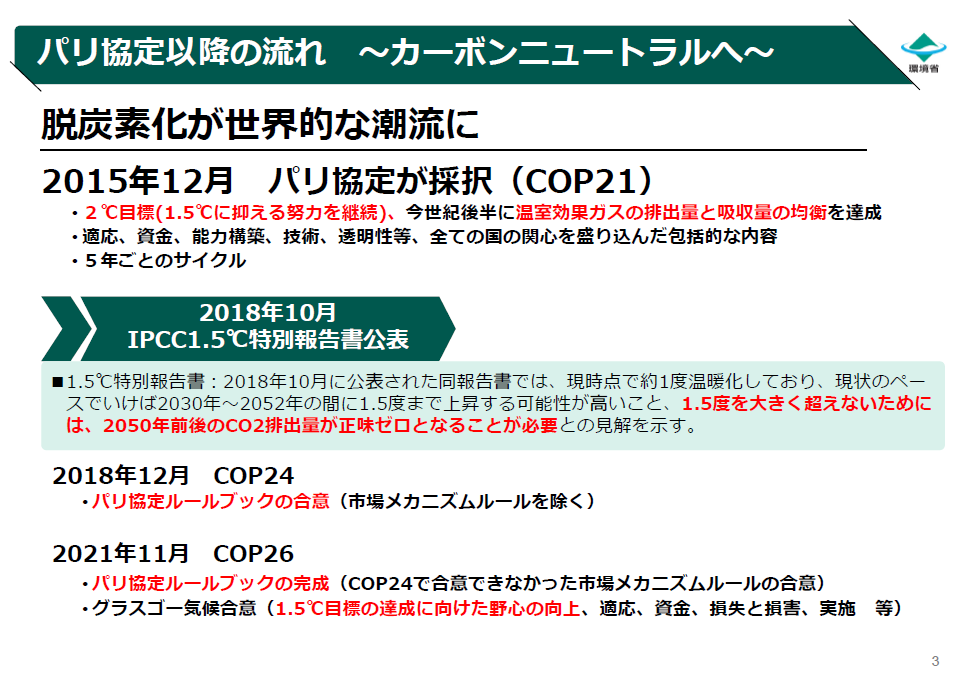

まず国内外の動向です。近年、大きな動きがあったのが2015年のパリ協定採択で、今世紀の後半に温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を達成すること、また、“2℃目標”が掲げられました。さらに2018年にはIPCCの報告書も公表され、2050年前後にCO2の排出量が正味ゼロになることが必要だという見解も示されています。こうした流れを受け、世界的にカーボンニュートラル、脱炭素化に向けて進んでいます。

日本では、2020年10月に、「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ということが宣言されました。翌年には、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを目指す、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けると総理が発言しており、国全体で取り組みを進めているところです。

現在の進捗状況としては、基準となる2013年度と比較して、2022年度で22.9%削減できています。この後の中・長期目標の達成に向けて、さらに削減が必要な状況です。

温室効果ガス削減目標については、様々な部門があり、今回のテーマである建築物は“業務その他”部門です。今後業務その他部門で更に削減を進めるため、建築物の脱炭素化の推進が不可欠であり、手法の1つがZEB(Net Zero Energy Building)の普及です。

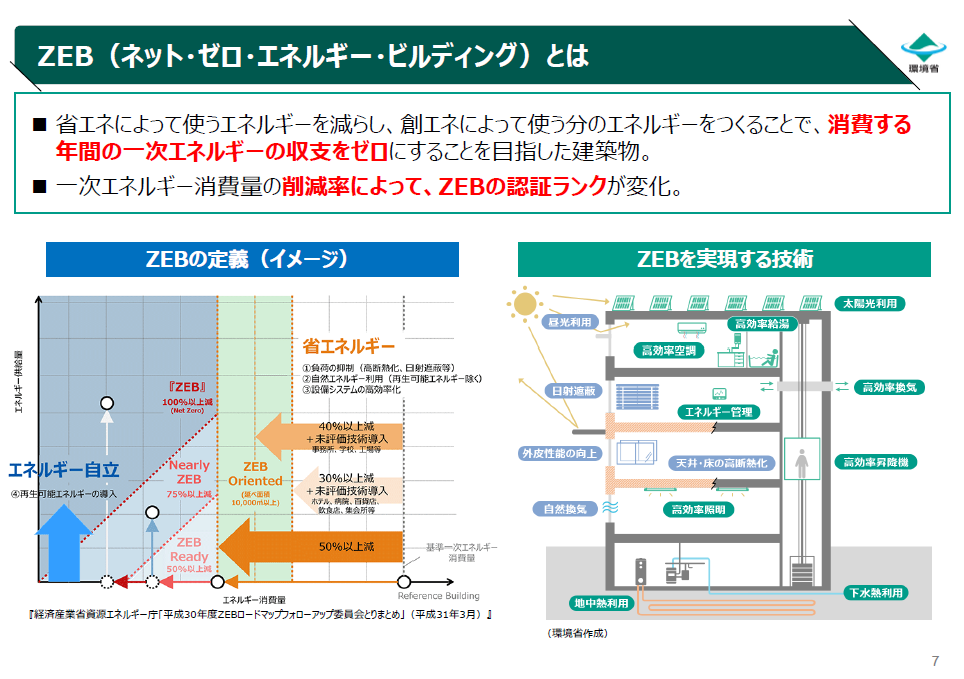

ZEBは省エネによって使うエネルギーを減らし、さらにエネルギーを新たにつくることで、年間の一次エネルギー収支を実質ゼロにすることを目指した建築物です。このZEBには下図の通り色々なレベルがあります。

ZEBを実現するためには、高効率空調、高効率照明で省エネ化するとか、窓や壁などの外皮性能を上げることで断熱化を図る、あるいは太陽光利用や地中熱利用など再エネを活用する、といったことが必要です。

公共施設の脱炭素化が自治体にもたらす3つのメリット。

次は公共施設についての話です。公共施設の脱炭素化は、なかなか難しいと思われるかもしれませんが、まずは庁舎を脱炭素化することを検討いただきたいです。地方公共団体の職員自らが使う施設なので比較的進めやすい面もあり、今後地域の企業や住民に脱炭素の動きを広めていくための第一歩としても有効です。

公共施設の脱炭素化は“温室効果ガス削減”という目的もありますが、それ以外にもメリットがあります。1つ目が“光熱費の削減”です。例えば「ZEB Ready」レベルの省エネをした場合、標準的なビルと比較して光熱費を40~50%程度削減することができます。

2つ目が、“快適性・生産性の向上”です。これまでの省エネは、空調の設定温度を上げるなど、“我慢する”というイメージがある方も多いと思います。しかし建物のZEB化は、エネルギー消費量を抑えた上で高効率なものになるので、快適性を損なわず、むしろこれまで以上の水準となり、快適性、生産性が向上するメリットがあります。

3つ目は“レジリエンスの向上”です。公共施設は避難所や防災拠点になっている場合も多いですが、再エネを導入して、蓄電池なども一緒に設置することで、非常時でもエネルギーを使うことができるようになります。

こうしたメリットも念頭に、公共施設の脱炭素化を検討いただければと思います。

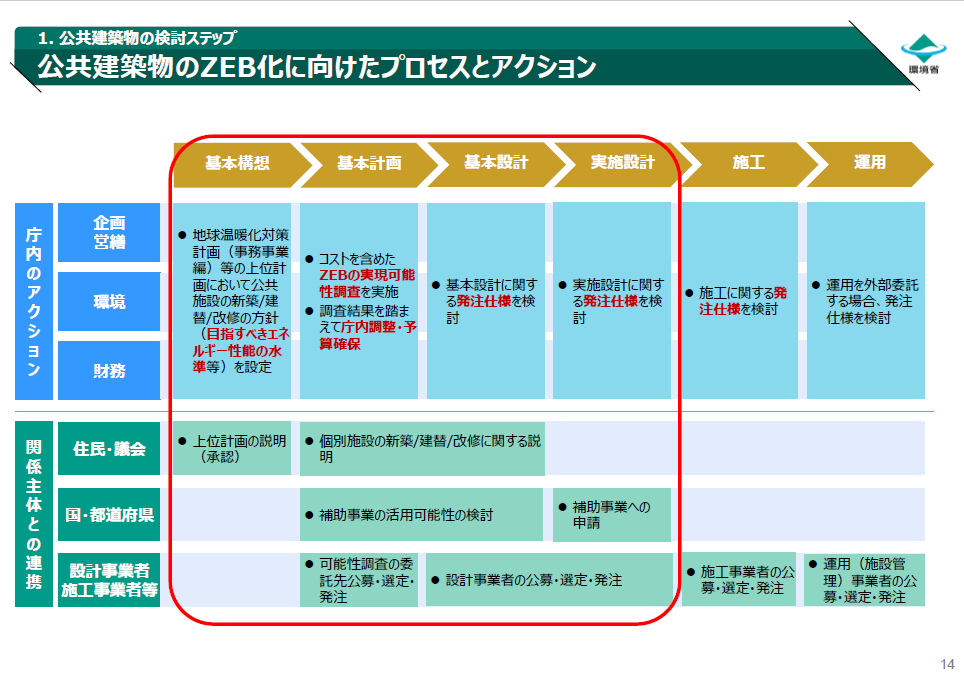

上記は、脱炭素化の取り組みにおいて、庁内・庁外でどのように進めていくかというおおまかな流れです。自治体によって部署の構成や庁内での役割分担は異なるので、あくまでも一例として参考にしてください。

施設の脱炭素化のために用意された様々な補助事業の紹介。

最後に、関連制度・参考情報を紹介します。下図は補助事業のフローチャートで、今回のテーマである公共施設については、新築、改修で支援内容が異なります。

新築の場合、要件があるので詳細は確認頂きたいのですが、目指すZEBのレベルによって補助率が変わります。高いレベルのZEBだと補助率が上がる、というものです。また、改修でZEBを目指すという事業の場合は、新築よりも補助率が高くなっています。さらに、非ZEB向けの新しく始まった事業もあり、イメージとしては、ZEBレベルまでは到達しなくても頑張って省エネを進める場合、空調設備等の色々な設備に対して補助をする事業です。

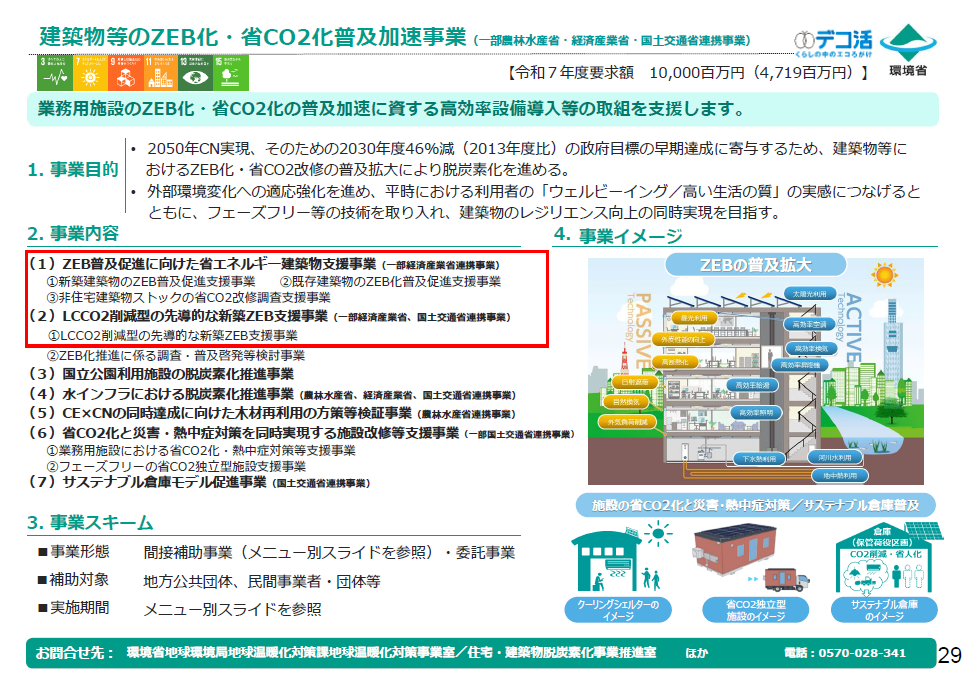

ZEBを目指す場合の補助金事業が「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」です。現時点では概算要求中なので確定ではないという点はご了承いただければと思いますが、下図が一般的なZEB事業のメニューです。

他にも、非ZEB向けの業務用建築物の脱炭素改修加速化事業や、少し違った観点になりますが、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」もあるので、検討いただければと思います。

今回説明した、公共施設の脱炭素化における検討ステップに応じた課題や解決策といった内容はZEBポータルでも公開しているので、ぜひご確認ください。

27年問題と、LED化から始める脱炭素化に向けた取り組み

脱炭素化の事業で重要な位置を占める、公共施設のLED化。蛍光灯が生産終了へ向けてカウントダウンを始める中、自治体が少ない負担で着手できるLED化の方法とは?全国で多くの実績を持つ事業者が、そのノウハウを共有した。

<講師>

大森 大 氏

大森 大 氏

アイリスオーヤマ株式会社

BtoB営業本部 官公庁戦略チーム 部長

プロフィール

2010年に入社し、2019年よりBtoB関東支店の支店長として従事。その後、首都圏および中部エリアの自治体様向けの専門営業部門を経て、2024年から全国の自治体様向け営業の責任者として着任。

2030年の目標達成に向けて低負担でLED化を果たす方法とは。

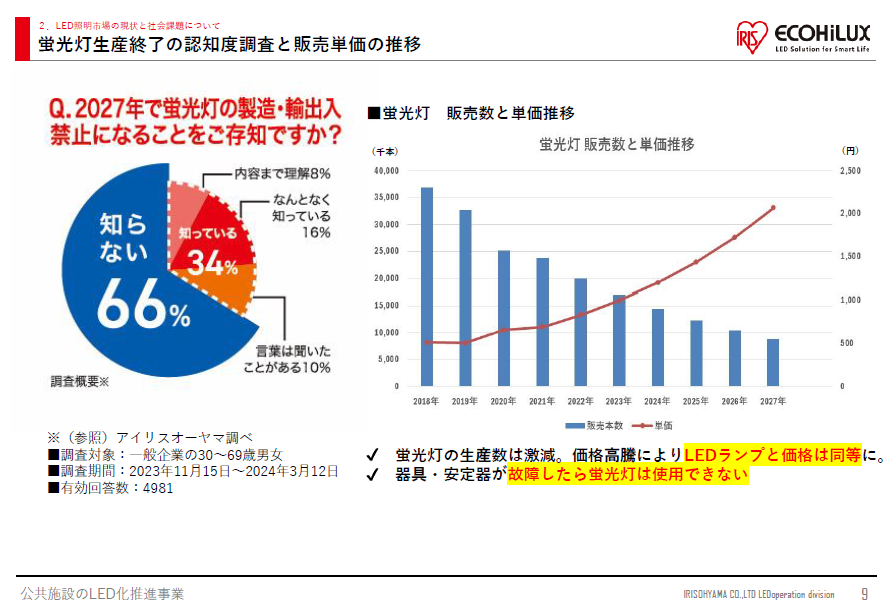

まずLED市場の現状ですが、2030年度までにストック市場100%を目指すという目標が掲げられています。そうした中で、電気代の高騰が起きました。また、2023年11月には通称COP5と呼ばれる水銀に関する水俣条約で、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに禁止することが合意されました。国内の照明業界大手も批准する形で前倒しの生産終了を予定しています。

これについて、「製造、輸出入が禁止になることを知っているか」と当社が調査したところ、「知らない」と答えた方が66%でした。その反面、蛍光灯の販売数は減り、単価はどんどん上がっています。

次に、公共施設におけるLED化の進捗状況です。日本照明工業会の統計データから当社が予測したところ、2024年の段階で、国内市場全体の普及率は約60%。目標への到達は厳しい見立てになっています。公共施設では、庁舎のLED化を進めている自治体や、水銀灯が不可になったのでスポーツ施設の照明を更新した、あるいは道路照明、防犯灯などを先に進めている自治体が多いと思われます。しかし、学校などの教育施設、公園関係、屋外の一部照明は進んでいないという地域が多く残っている状況です。

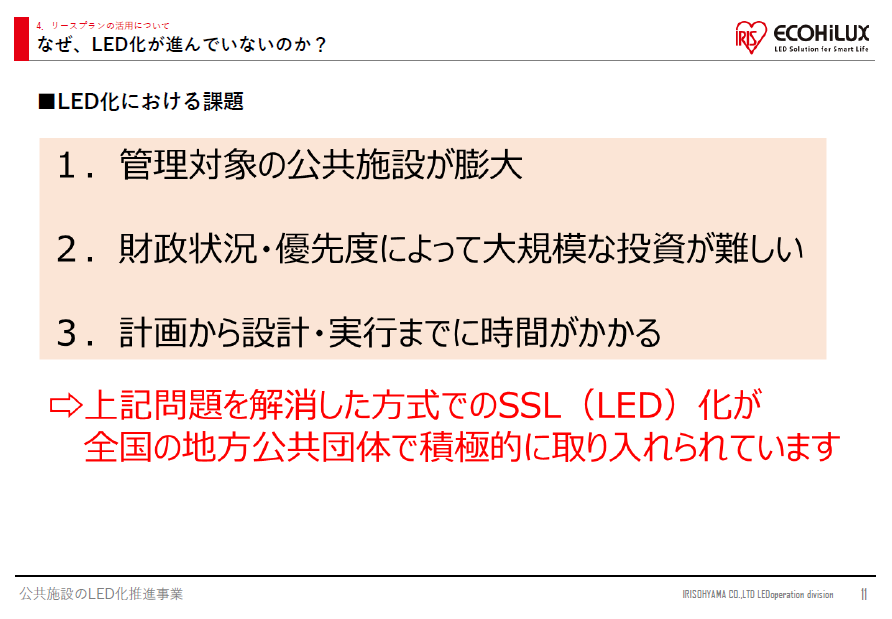

ではなぜ、LED化が進んでいないのか。課題を3つピックアップしています。

上記が、LED化が進まない主な理由だと考えられますが、こうした問題を解消してLED化を進めている事例も多くあります。手法は様々なものがありますが、ここではメリットの大きい“リースによるLED化”を紹介します。

リースプランを活用した公共施設へのLED導入について

リースによるLED化は、平成28年に出された環境省による政府実行計画の中でも、「既存照明の入れ替え時については、リース方式により契約を行うなど、費用の平準化を図ることが望ましい」と記載されています。その後、3年ほど経過した頃に調査した結果では、官公庁でリースを利用してLED化したという回答が14.6%でした。昨今では4~5割近くになっているようです。

「LEDがリースできるとは知らなかった」という声も聞きますが、全国には様々なリース会社が存在しており、当社に限らず全国のリース会社と連携しながら自治体へ提案しているので、どこのエリアでもリース導入は可能です。

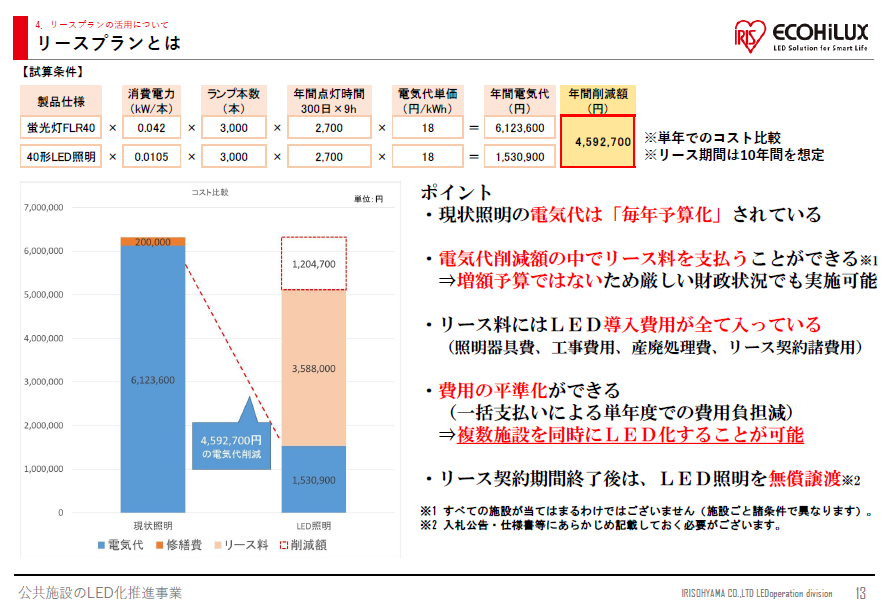

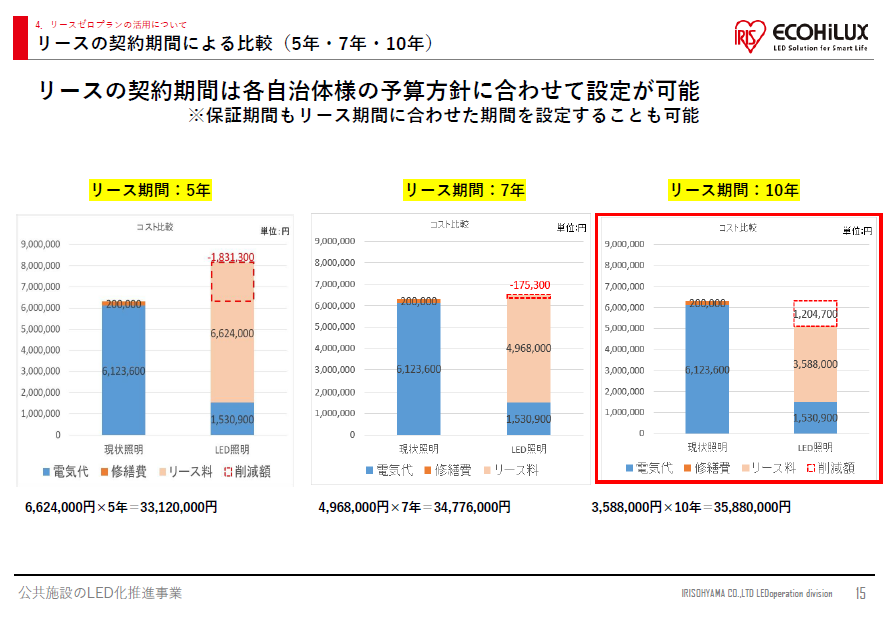

上図は、リース活用時の計算例です。蛍光灯の40ワットタイプ3000本をLED照明に交換すると、10.5Wまで下げることができ、年間の電気代が約600万円から約150万円まで下がります。リースプランでは、この下がったコストの中でリース料を支払うことができるのです。

公共施設などの照明に要する電気代は、毎年予算に組み込まれています。その内訳を変えて、100取っていたものを20まで下げて、下がった80の中でリースをしていくという方法です。リースの代金には、LED照明器具はもちろん、工事・設置費用や、既設器具を処理する産廃処理費、金利、動産総合保険なども全て含めることが可能です。

また、費用の平準化ができるという点も大きなポイントなので、複数施設のLED化も同時にやりやすくなります。契約時に記載いただければ、リース終了後にLED照明を無償譲渡することも可能で、リース期間は自治体の方針に合わせて設定することができます。

実際にリースプランを活用してLED化を果たした事例の紹介。

リースを活用したLED化は、庁舎をはじめ、道路照明、スポーツ施設、図書館、運動公園など、当社でも様々な事例を手がけています。さらに、ZEB化へつなげるため、LED化と合わせて無線制御の提案も行っています。LED照明の明るさを制御することで、さらなるコスト削減、CO2削減に寄与できるのです。

リースを活用しての導入も多く推進させて頂いております。

例えば深谷市にある大型施設の「深谷ビッグタートル」では、競技レベルなどに合わせて照度を変える、オンオフを自在に切り替える、といった仕組みを採用して省エネを加速しています。高天井用や道路用LED等、場所に合わせた照明を選ぶことができ、他自治体では、調光だけでなく“調色”を採用し、避難所として活用する際には温かみのある色味に変える、といった工夫もされています。

リースにおけるデメリットを挙げるとすれば、あくまでもリース期間中はリース会社の持ち物になるので、施設の建て替えや取り壊し、移設が発生した場合には違約金などが生じるケースがある、という点です。施設にそうした可能性があれば、事前に相談いただければ契約内容に加味できるので、相談いただければと思います。

具体的にリースを検討してみたい場合は、管理されている施設をLED化するコストシミュレーションを、お試しとして1施設無料で提供します。お気軽にお問い合わせください。

山形県上山市立南小学校ZEB化事業について

近年注目されている“ZEB”という手法。公共施設でこれを適用する場合、どのように進めていけばいいのか。メリットや課題は何なのか。現在取り組みを進めている上山市の職員が、ZEB事業の現場で得た経験をもとに語ってくれた。

<講師>

水田 晃裕 氏

山形県 上山市 市政戦略課 市政戦略係

副主幹兼市政戦略係長

プロフィール

2004年4月入庁。以降、財政、企業誘致、DX推進を担当。2024年4月より現職。

公共施設の脱炭素化、快適な教育環境の確保、防災拠点としてのレジリエンス性の確保を目的に進められた築40年を超える小学校のZEB化事業。

当市は山形県の南東部に位置し、人口は約2万8000人で、令和4年から過疎地域の指定を受けています。現在は過疎対策計画策定をして、それにもとづいた各種事業に取り組んでおり、これから紹介する上山市立南小学校のZEB化事業も、過疎債を活用して実施しています。

空調機能や照明関係の老朽化が進み、学習環境としての快適性に問題がある一方、市内の小学校の中でも生徒数が最も多い学校であり、今後も継続的に快適な利用ができる校舎として維持保全をしていく必要がありました。上位計画の環境の基本計画等でも、環境負荷の低い施設改修をしていく方針だったことに加え、当小学校は防災拠点にも位置付けられていることから、レジリエンス性の向上を図る改修が必要であったため、環境省の「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」を活用してZEB化に取り組みました。

改修・導入した設備

外皮工事:教室の窓を単板ガラスから複層のLow-eガラスに変更。

空調・換気:体育館においては、給気・排気ともに送風機を利用する第一種換気から、排気のみ送風機を利用する第三種換気に変更。教室においては、ルームエアコンから高効率のパッケージエアコン+全熱交換器へ変更。

照明:教室においては、LED化を進めていくと同時に、明るさセンサー、タイマースケジュール運転機能を整備。トイレにおいては、人感センサーを導入。

太陽光発電設備・蓄電システム:体育館屋根上に太陽光発電設備を設置。蓄電システムについては、大雨による浸水リスクなどを考慮し2階に設置し、24時間分の電気がまかなえる仕様。空調や照明の制御状況と太陽光の発電状況を可視化するBEMSのモニターを図書室に設置。

ZEB化改修にかかる費用

このZEB化改修によるエネルギー削減効果、工事費の財源内訳は下図の通りです。

ZEB化に向けたプロセスとアクション

ZEB化で想定される様々な課題

■合意形成に係る課題

脱炭素化の必要性・ZEBに関する知識不足

➡緻密な情報取集、わかりやすい資料の作成を心がけ、市民、議会、庁内において説明を十分に行ったうえで事業を実施しました。

■予算措置に係る課題

算化時点において補助金の活用可否が不透明

➡財政担当課と連携を密にしながら事業を実施しました。

■発注・地域に係る課題

ZEB改修における市職員の専門性の低さ

➡地元事業者2社を含む共同企業体(設計・施工事業者)と連携を密にし、協力を得ながら事業を実施しました。

改修工事実施における苦労した点・作業しやすかった点

■苦労した点

施設利用者の大半は小学生であり、毎日多くの出入りがあることから、注意喚起について特に念入りに実施するよう事業者に依頼をしました。また、工事作業実施において、生徒の利用時間外として、基本休祝日や夏休み期間での作業とするなどスケジューリングの際に苦労がありました。

■作業しやすかった点

夏休み等の長期休みに、普段常に使用されている職員室、特別教室、共用スペース等で主要な工事を集中して実施できたことや、先生方の協力により、資材の仮置場の確保や備品の移動等をスムーズに行うことができました。

本事業については、来年が国への事業報告初年度になります。今後、モニタリング分析などを行って、国への報告をしながら、必要な見直しなどを行っていこうと考えています。

森林カーボンクレジットを活用した財源確保と持続可能なまちづくり

セミナーの最後は、“森林”というテーマでの講演。地域の森林を豊かにしつつ、自治体の財源も確保できる画期的な手法について、事業者と自治体職員が解説。カーボンニュートラルの新しい視点を提示した。

<講師>

中村 彰徳 氏

中村 彰徳 氏

株式会社ステラーグリーン

代表取締役社長 兼 CEO

プロフィール

早稲田大学卒業後、クリードに入社し、カンデオホテルズの創業メンバーとして代表取締役社長を経験。その後、アコーディア・ゴルフにて生産性向上プロジェクトを主導。2023年にSBプレイヤーズに入社後、2024年にステラーグリーンを設立し、代表取締役社長に就任。

森林資源が自治体の財源に変わる“森林カーボンクレジット”とは?

ソフトバンクのグループ会社「ステラーグリーン」の中村です。このパートで伝えたいのは、自治体で保有している森林・自然資源を活かして新たな財源を生み出すとともに、地域の脱炭素や、林政の業務改善を推進できるということです。

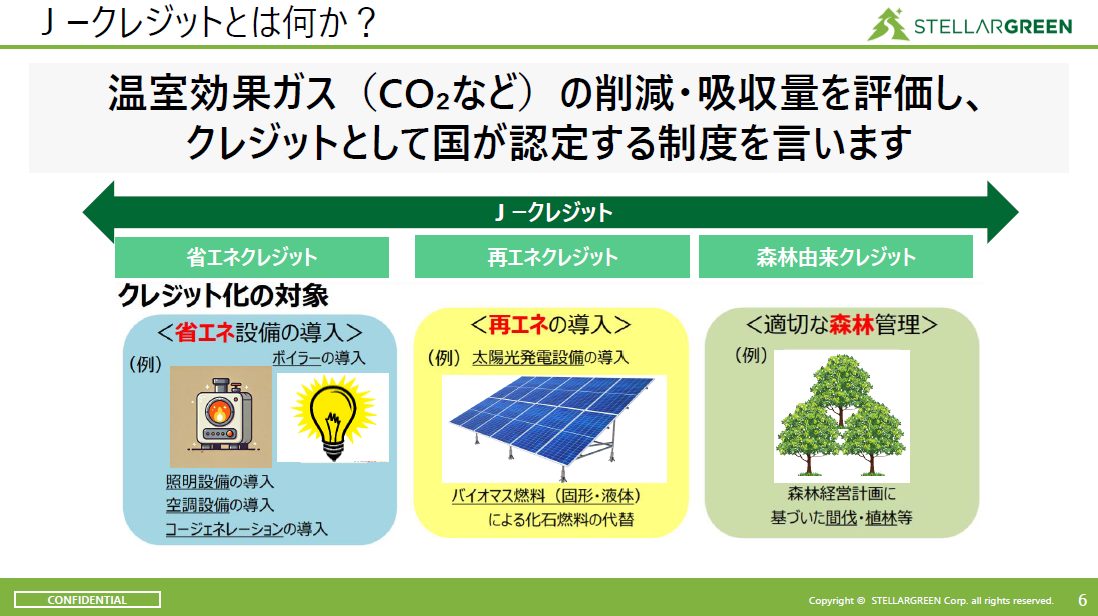

まず“森林カーボンクレジット”とは何かについて。カーボンクレジットは、温室効果ガスを削減・吸収する取り組みを評価して、クレジットとして国が認定する制度です。カーボンニュートラル推進の流れにおいて重要なものと位置付けられ、日本では“J-クレジット”と呼ばれています。

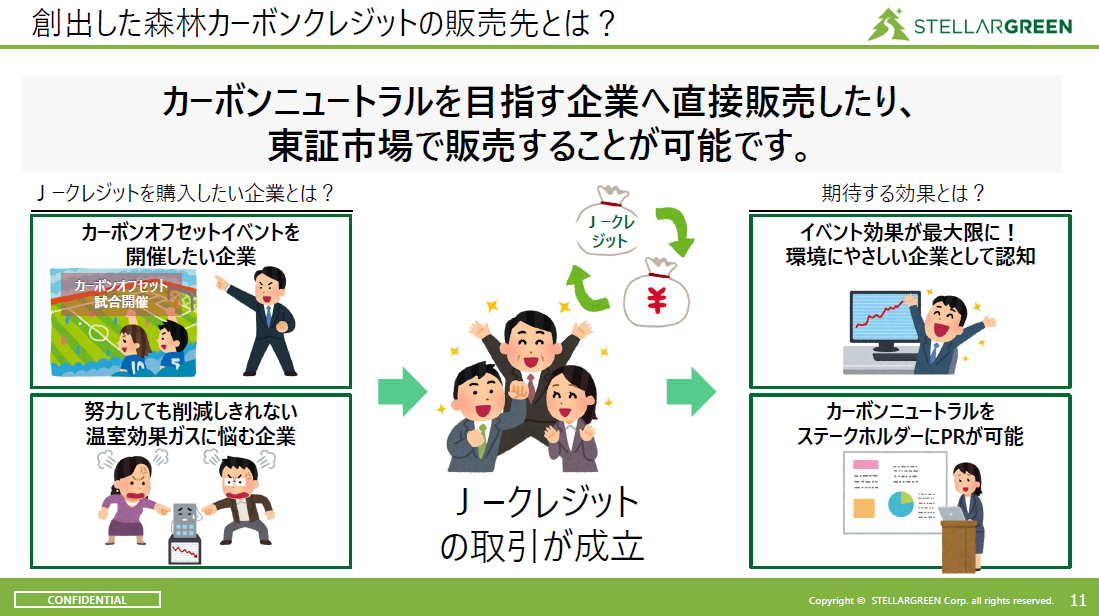

このクレジットの使い方は、例えば企業などが温室効果ガスを削減していきますが、削減しきれない部分は残る。その際に、残った排出量に合わせてJ-クレジットを購入し、最終的には相殺してカーボンニュートラルを実現する、といったものです。

J-クレジットを創出するには色々な方法がありますが、当社が注目しているのは、適切な森林管理を行うことで森林の成長が活性化し、二酸化炭素の吸収量が増加することでクレジット化されるという手法です。森林管理の取り組みなど必要書類を取りまとめて、国が運営するJ-クレジット事務局に申請し、認証されるとクレジットが創出できます。それを企業などに販売することで、自治体は新たな財源を生むことが可能になります。

J-クレジットに登録されるプロジェクト数はここ最近で飛躍的に増加しています。今後、脱炭素の潮流が強くなるにつれて企業はカーボンクレジットを買わざるを得ない状況になり、その中で需要もさらに高まってくると思われます。

クレジット創出から販売までをワンストップサービスで支援。

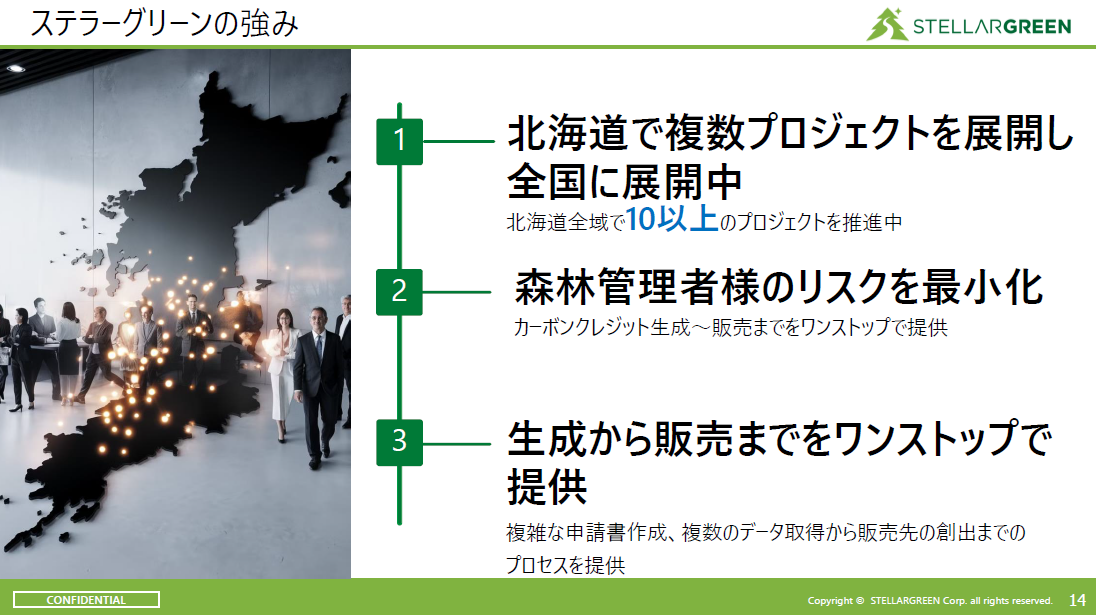

この森林カーボンクレジットを取り扱う当社の強みは、大きく分けて以下の通り3点あります。

まず、実績については、北海道の安平町、共和町と連携協定を締結し、取り組みを進めています。他にも複数の案件が現在審査中です。

また、森林カーボンクレジットには生成から販売へのノウハウが必要ですが、当社は一連の流れをワンストップで引き受けます。サービスは成功報酬型で実質的な費用負担はなく、森林経営計画作成や測量などの支援もしているので、自治体のリスクや負担を大きく低減できます。

さらに、クレジットをつくって終わりではなく、販売して価値化するところまで対応します。収入が出たら、その一部が成功報酬として業務委託料になる、という仕組みで、気軽に一歩目を踏み出せる環境を用意しています。

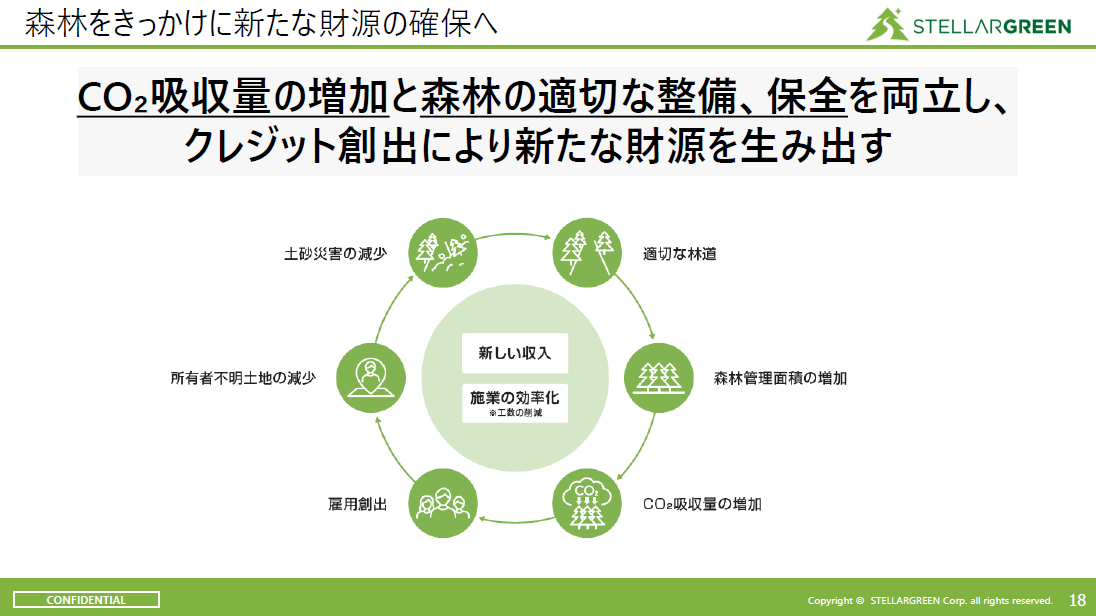

当社がこの取り組みを通して目指しているのは、上図のような循環構造です。クレジットを販売したら、その収入を元に管理する森林面積を増やすなどしつつ、林業の教育の機会創出や、所有者不明土地への対応などを行い、地域の環境を整備して持続的なまちづくりを実現する、というものです。

ここからは、森林カーボンクレジットの取り組みを実践している鳥取県日南町の事例を、同町の荒金氏から紹介してもらいます。実例を通してこの取り組みの価値を感じていただければと考えています。

鳥取県日南町で展開するクレジット創出の事例紹介。

鳥取県日南町の荒金です。当町で実際にクレジットを創出し、販売している事例について紹介します。

日南町は、全国で一番人口の少ない鳥取県の中で、最も高齢化率が高いまちです。町の面積の9割が森林で、恵まれた資源をどう活用していくか、といった視点でJ-クレジットの創出を思いつきました。

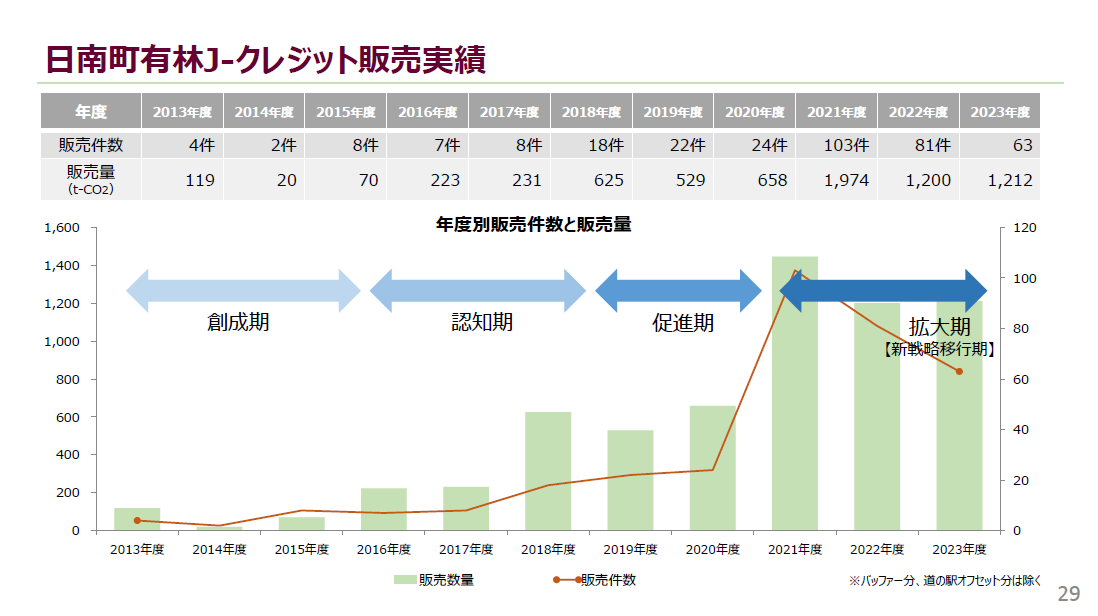

J-クレジットに着手したのは10年前で、当時は私も含めてまちの職員が自前で取り組みを進めました。3年くらいかけて認証を取得したのですが、専門的な知識も必要で、かなり苦労した記憶があります。また、クレジットは、創出したら販売もしないといけません。以下は当町のJ-クレジット販売実績です。

2013年から販売を開始しているのですが、当初は低迷しています。しかし2018年度以降は脱炭素やSDGs、ESG経営などが重視されるようになり、近年は年間80~100社くらいの企業と取引しています。金額も1千万円を超えており、町が持っている山だけでなく、民有林も含めた、いわゆる皆伐後の再造林の補助金として活用中です。

また、クレジットを購入した企業とも様々な連携が図れています。林業分野だけでなく、例えば農業の分野で購入企業とつながったり、地域の特産品を使った商品開発に結びついたりと、まちづくりに関しても様々な企業との縁が生まれたというのがJ-クレジット創出の大きな副産物だと評価しています。

このように、当町ではJ-クレジットの創出から販売までを非常に苦労して実現しましたが、ステラ―グリーンのような企業がトータルサポートしてくれるというのは非常に心強い話です。それぞれの地域の森が守られ、森を活用して脱炭素の取り組みが広がっていけばと願っています。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)