自治体DXをテーマとした、注目の2Daysセミナー。2日目は独自の取り組みを進める2自治体が登壇し、それぞれのDXにおける工夫や苦心した点、今後の展望などを語ってくれました。

さらに自治体DXをサポートする3事業者も参加し、マニュアル・教育・地図というそれぞれの専門分野を通して、テクノロジーの活用術や、業務効率化のポイントなどを共有。貴庁のDXにぜひ活かしてください。

概要

■タイトル:「やらされ感」からの脱却! 全庁的な変革を促す環境づくりと実践事例【DAY2】

■実施日:2025年5月30日(金)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:197人

■プログラム:

第1部:【江東区】自治体DXの進め方 ―人材育成と職場改革で実現する全庁推進―

第2部:自治体職員の意識を育てる“DX伴走術”

第3部:【堺市】全職員でデジタル改革を行う堺市DXの取組

第4部:PC2台持ちを解消!自治体DXを加速するリモートPCアレイ最新活用事例

第5部:自治体DX推進はじめの一歩 ~連携と実践で変革を実現するための勘所を学ぶ~

自治体DXの進め方 ―人材育成と職場改革で実現する全庁推進―

江東区では現在、各種申請の100%※1オンライン化を目標として掲げ、達成に向けた取り組みを進めている。自治体システム標準化の動きもある中、どのようなスケジュールで進めているのか。並行して実施している窓口改革の推進と効率的な職場環境の整備と合わせて、同区のCIO補佐官がこれまでの足取りを振り返る。(※1 法令等においてオンライン申請を不可としている手続を除く)

[講師]

三上 泰地氏

三上 泰地氏

江東区CIO補佐官

オンライン申請の100%※1達成に向けて作成したプラン。

昨年度から江東区のCIO補佐官を務めている三上です。総合系コンサルティング会社の公共部署に所属し、自治体のBPRやシステムの調達支援をはじめ、システム監査、DX推進のための計画策定サポートなどを行っており、現在は国の自治体システム標準仕様書策定支援にも携わっています。

今回のテーマは“自治体DXの進め方”として、窓口改革の推進と効率的な職場環境の整備について紹介します。

-1_P03.jpg)

まず、窓口改革の推進の部分です。こちらについては、デジタル技術を活用し、誰もが等しく簡単に行政サービスを受けることができることを目指して、様々な取り組みを計画しました。

上図に示しているのが、オンライン申請に関することです。法令の制約がないものについてはオンライン化し、令和9年度中の100%※1達成をKPIとして設定し、取り組もうとしています。現在、この目標に向かって担当課の職員含め全庁的に進めているところです。

-1_P04.jpg)

また、基本的な窓口改革については各自治体でも取り組まれていると思います。書かない窓口、待たない窓口、迷わない窓口、行かない窓口、といったものですが、江東区でもこの4つの切り口で窓口改革を進めています。

ここで、計画やスケジュールの立て方には工夫をしました。法令の制約や国の標準化移行に関する動きなどは、各自治体での判断が難しい部分もあります。さらに江東区の場合は、将来的な新庁舎移転の計画があるため、窓口改革はフロアレイアウト等物理的な制約も考えて設計しなければなりません。これらの制約も考慮して、標準化移行前をフェーズ1、標準化移行後をフェーズ2、新庁舎移転後をフェーズ3として、計画を立てました。

-1_P05.jpg)

江東区では、標準化移行まではLoGoフォームを使ってオンライン化できるシステムはどんどんオンライン化を進めていこう、というのが現在のフェーズです。そして、フェーズ2に入って標準化移行を実施し、標準システムで担える部分やぴったりサービスで対応できる部分はその仕組みを活用し、標準化移行で対応しきれない部分は再度整理して、独自のオンライン申請の仕組みを検討したいと考えています。

DXと並行して進めた職場環境整備のステップ。

次は、職場環境の効率化に関する取り組みについてです。

視点としては、“職員が働きやすい環境を作っていこう”というものです。柔軟で多様な働き方を受け入れる環境を目指すので、AIやRPA等デジタルツールも活用し、業務の効率化を進めています。特に注力しているのが、テレワーク可能な庁内LAN端末を整備するという点です。

-1_P06.jpg)

ここで、KPIや目標値については、窓口の“オンライン化100%※1”といったものとは性質が異なると考えています。テレワーク職員100%を目指すことは本質ではないので、最適な実施率を見極めながら、目標ではなく「管理指標」という項目を設定しています。職員がどのくらいテレワークに取り組んでいるのかを、毎年測定・管理し、最適なテレワーク環境の整備を進めたいと考えています。

具体的な内容としては、テレワーク端末の数がまだ限定的なので、育児や介護などで、テレワークをしたい・せざるを得ない職員がいつでもテレワークという選択肢をとることができる環境をしっかり準備していくことを進めています。

-1_P07.jpg)

同時にペーパーレスの推進もしており、さらにフリーアドレスを検証して職場環境の整備を目指しています。これにより、場所を選ばずパソコンを庁内で持って移動し、ペーパーレスで会議ができます。現在は複合機が1部屋に約1~2台といった数で設置されているので、ペーパーレスが進めば複合機の台数も削減可能かもしれません。こうした見直しにも取り組みつつ、江東区にフィットした自治体DXを進めています。

自治体職員の意識を育てる“DX伴走術”

職員の“やらされ感”はなぜ生じるのか。このパートでは、そうした問いへの回答も含め、目的思考型の職員を育てるためにできる工夫と、そのカギとなる“業務の文章化”について、DXソリューションを手がける企業の担当者が知見を共有した。

[講師]

林 淳一氏

林 淳一氏

オープン株式会社

Automation事業部 営業本部 第一事業推進部 部長

“HOW”から“WHY”への転換で職員の学習意欲を引き出す。

当社は、自治体でも多く使っていただいているRPAツール「BizRobo!」の他、OCRや生成AIなどの製品サービスを展開し、コンサルなども手がけている会社です。自治体においては100自治体以上の導入実績があります。ここでは、自治体職員の意識を育てる伴走術、習慣化といった話をします。

-2_P13.jpg)

まず、今回のテーマである「やらされ感」について、上図の通り整理しました。これは当社が実施した意識調査などのアンケート結果を集計したものですが、DXに対して前向きな職員は4分の1くらい、という結果になっています。この背景には、DX推進の目的や意義が理解されていない、負担感が大きい、といった面があるようです。

業務について具体的にヒアリングをしていると、“HOW”から始まることが多い、というのが実感です。しかし、必要なのは目的思考型の“WHY”の方だと我々は考えています。何かをやることの意義を可視化し、職員が納得感を持って向き合うことで、主体性が発揮されていくのです。

-2_P14.jpg)

他にもHOW思考では見えてこなかった創意工夫や、自分の役割の理解、他社との連携などで仕事の意味づけができていく。それに伴い、業務をより深く理解したいとか、新しい方法を試したいといった探究心が刺激され、学習意欲が向上していきます。こうした中で新しいアイデアが湧いてくるようになります。

ちなみに、目的思考型の研修には、すでに多くの自治体が取り組んでいるようです。例えば札幌市、神戸市、さらにデジタル庁といったところです。今後はさらに広がっていくと思われます。

業務をSVO分解と言語化で整理し、改善の糸口をつかむ。

この“目的思考型”で業務を分解、可視化するということについて、もう少し具体的な話をしていきたいと思います。

-2_P15.jpg)

上図で「DXpass」とあるのは当社の人材育成のサービスです。SVOフレームワークという仕組みで“業務の文章化”をしています。この、自分の業務を主語、述語、目的語に分解して文章にするという訓練は、WHY→HOW→WHAT思考の導入として非常に有効。特にBPRなどを進める場面で大きな効果を発揮します。

手順としては、まずWHATの明確化を行います。業務をSVOで分解し、誰が何を何のためにしているのか、言語化していくのです。これにより自分がやっていることの中で、曖昧な部分も明瞭になっていき、他人にも伝えられるようになります。

その上で、WHYへの問いを促す。つまり「なぜやっているのか」という意識を持つのです。ここで業務を深掘りした後、どのようにやっているのかを考えていくと、改善の余地が見えてくるようになります。こうした思考を成立させるためにも、文章化という作業は非常に重要です。

そして、もう1つ大切なのが環境。なぜ、という問いが許される職場であること、それが習慣化できること、そして成功体験を積める場であること。こうした環境が職員の目的思考を生み出していくのです。ポイントとしては、以下に示す3つが挙げられます。

-2_P16.jpg)

ここで、DXpassトレーニングの流れを簡単に説明します。

最初に適性診断を行い、仕事における行動特性を見ていきます。その後、動画視聴などを経て、ワークショップでSVOフレームワークを実施。それを可視化した上で目的・クリティカルパスを検討し、伴走者のレビューを経て終了、という流れです。

-2_P17.jpg)

もちろん、このトレーニングは1回受けて終わりというものではなく、日常の業務の中にも取り込んで、業務改善を進めていくためのものです。SVOフレームワークを身につけることで、民間企業の例では、「業務改善の数が6倍になった」、「DXのサイクルがまわり出した」といった効果が見られています。

自治体においても、DXの推進に向けて、こういった仕組みづくりを支援・伴走させていただいています。今後も各自治体とディスカッションできればと考えていますので、ぜひご相談ください。

全職員でデジタル改革を行う堺市DXの取組

第3部では堺市の職員が登壇。全庁DXに向けた挑戦を続ける同市では、どのような体制を組み、職員への意識付けはどう行ってきたのか。専門部署が設置されてから5年間、たゆまず続けてきた工夫と様々な取り組みについて伝えてくれた。

[講師]

阪井 志帆氏

堺市 ICTイノベーション推進室

全員参加のDXを実現するため、庁内の体制を整備。

当市がDXを全庁で浸透、定着化させるために進めたポイントは3つにまとめられます。庁内でICT活用を位置づけたこと、DXをけん引する人材の育成、そしてチャレンジを支援する組織になる取り組みです。本日はこの点に沿って説明します。まずは庁内におけるICT活用の位置付けです。

-3_P07.jpg)

私が所属するICTイノベーション推進室(以下、推進室)は、令和2年に市長直轄組織として設置されました。同時に、ICT活用に関する全庁的な決定や進捗管理を行う会議体として、堺市ICT戦略本部会議も設置されています。詳細は上図の通りです。

推進室の設置後、令和2年8月に「堺市ICT戦略」を策定しました。積極的にICTを活用し、市民サービスの向上、行政運営の効率化を図ることを全体の目標に掲げ、ICTを使いこなす自治体へ変革させるための戦略を定めています。

-3_P08.jpg)

また、このように体制を整えた中、令和4年4月には市全体でDXを大きく進めていけるよう、市長がデジタルトランスフォーメーション最高責任者(CDXO)に就任、自ら先頭に立ち指揮をとっています。

さらに、推進室にはDX企画担当を設置。同時に民間人材の活用も進め、DXへの助言を行うDXデザインアドバイザーも任用しています。

当市では、多様な業務を担う職員の負担、事務処理誤りが表面化していること、効率化に出遅れていることなどの課題が顕在化していました。これらを解消するためには、デジタルで業務を進化させることが必要であり、それをDXで実現したいと考えました。それに加え、この取り組みは一部の職員だけで進められるものではないと考え、そこで決めたDXの取り組み指針が“全ての職員でデジタル改革を達成”というものです。-3_P11.jpg)

各所属で“DX PRO”と呼ばれるDX推進担当者を選抜し、所属のDXをけん引しながら、全ての職員はDXの必要性を理解し、参画するかたちで進めることとしています。このように、庁内でICT活用やDXを位置付けました。次は人材育成の部分です。

職員のモチベーションを上げるため、様々な支援を提供する。

まず、必要な基礎知識や当市における進め方を説明した「堺市DXガイドブック」を作成しました。このガイドブックでは、例えば「デジタル化とDXの違い」といった基本部分から丁寧に解説をしています。また、なぜDXを進めるのか理解してもらうために、「人口の減少・業務の限界・デジタルの日常化」という3つの背景を紹介しました。

この内容を踏まえて、これからは職員が減り、業務は複雑化していく。そうした中で今と同じやり方では10年後に大変なことになる。やるなら今しかない、と呼びかけ、全職員に向けてDXの必要性を訴えていったのです。

-3_P18.jpg)

DXに取り組むため、進め方を示したのが上図です。目的の明確化に始まり、問題事象の抽出、それを踏まえた目標設定……と進んでいきます。

こうした内容をガイドブックに落とし込んだのですが、様々な情報を網羅的に入れたため、60ページほどになってしまいました。そこで、DXの必要性を理解してもらうために必要な部分を抜粋した概要版も作成し、全職員を対象とした必須研修を実施して周知を図っています

また、ガイドブックだけでなく、庁内でDXをけん引する体制も組んで進めています。

副市長を筆頭にDX PROと推進室でチーム「DX PROT」を結成。DX PROには育成研修を実施し、DX PRO同士が連携できるような情報交換の場を設けています。取り組みについては、市長および戦略本部会議でも共有するという全庁一体の体制です。

-3_P20.jpg)

さらに全職員にもガイドブックを活用した研修や、基礎知識研修を行い、管理職にはマネジメント研修も実施。実際のDXの取り組みにあたっては、下記のようなスケジュールで進めています。

-3_P23.jpg)

このプロセスの中で選定された業務に対し、DX PROを中心として「DX実行計画」に落とし込みながら、検討を進めていくという流れです。計画については、進捗を確認しつつDX PROが1人で悩みすぎないよう推進室がフォロー。さらに、ICT戦略本部会議を通じて市長や各局長にも共有し、推進を依頼することで、市で一体となって進めるように工夫しつつ、DXデザインアドバイザーによる相談会なども設けながら、様々な立場からのサポートを準備しています。

-3_P25.jpg)

当市ではこのようにDXを進めてきましたが、進め方自体についてもDXを行っていく必要があると考えています。今後も目的を意識しながら様々な視点を踏まえてブラッシュアップしつつ、色々な方と意見交換をしながら取り組んでいきたいと考えているので、どうぞ宜しくお願いします。

PC2台持ちを解消!自治体DXを加速するリモートPCアレイ最新活用事例

業務の効率を大きく左右するIT環境。自治体には三層分離という大きな壁があるが、総務省のガイドライン改定に伴って、業務改善の可能性も広がったという。仮想デスクトップを専門に扱う企業が、画面転送を活かして業務の効率を上げる手法について、自治体事例もまじえつつ紹介する。

[講師]

菊地 芳明 氏

菊地 芳明 氏

アセンテック株式会社

営業本部 第二営業部 部長

三層分離で生じた業務課題と、それを解決するツールについて。

当社は仮想デスクトップ製品の販売を中心に行なっている会社です。設立は2009年ですが、前身の会社から数えると25年以上、この事業を進めています。仮想デスクトップのソフトウェア・ハードウェアだけでなく、当社SEによるサービスの提供も行っています。

まず、自治体のネットワーク環境における課題についてお伝えします。

いわゆる三層分離の環境は、セキュリティ的には優れていますが、利便性という観点では今一つです。例えばマイナンバー系に所属しているパソコンと、LGWANやインターネット系に所属しているパソコンを2台切り替えて使う必要がある。あるいは特定のシステム向けに接続するようなパソコンがあれば3台使う、といった自治体職員の声も聞かれます。

-4_P07.jpg)

この環境については、令和7年3月にガイドラインが一部改定されました。その中で、「マイナンバー利用事務系にかかる画面転送の方式について」という部分も改定されています。

簡単に説明すると、今までマイナンバー系のネットワークは、他のネットワークと分離しないといけない、という書かれ方でしたが、今回の改定を機に、画面転送を利用すれば他の領域と通信をしてもいい、という方針になりました。一部前提条件はありますが、パソコン2台持ちの解消という観点で画面転送の仕組みを検討する自治体が増えています。

-4_P10.jpg)

上記は全体イメージです。手元の端末はLGWAN系の端末1つにします。マイナンバー系のシステムを使いたい時には、仮想デスクトップの仕組みをリモートでアクセスして使うことで、今までのパソコン2台を切り替える、または共有パソコンに移動する、といった使い方をしていたのが端末1台にまとまり、利便性が上げられるようになります。

ただ、この仮想デスクトップの仕組みですが、これまでは自治体で検討いただいても導入に至らないケースが多くありました。理由は下記のようなものです。

-4_P11.jpg)

そこで当社では、より簡易的な仕組みで画面転送の利便性を提供できないかと考え、その観点で作ったのが「リモートPCアレイ」です。

画面転送で業務改善を果たした自治体の事例紹介。

リモートPCアレイはシンプルな製品で、1つの筐体の中に、カートリッジと呼ばれる小さい物理パソコンを複数個入れています。内部的にそのパソコンはスイッチでつながっているので、筐体を用意いただければ、すぐに物理パソコン分の数の環境が用意できます。

-4_P13.jpg)

イメージとしては、リモートPCアレイをサーバールームに入れ、手元のパソコンからリモートデスクトップ接続をして、カートリッジ上にあるWindows11やアプリケーションを操作。その結果が画面転送で手元のパソコンに表示されるという仕組みです。カートリッジの数に応じて4つのラインナップがあります。

-4_P14.jpg)

現在、46の自治体で導入いただいており、検討中のところも約300と、多くの自治体から興味を持っていただいている状況です。

事例としては、宮崎県の西都市がこのリモートPCアレイ100という製品を導入しており、マイナンバー系にある140台分のパソコンを7シャーシに集約。LGWAN系の端末からマイナンバー系に置いたリモートPCアレイにアクセスして、画面転送の仕組みで使われています。これにより管理コストが軽減され、デスクのパソコンも1台になって業務効率が上がり、物理的なセキュリティ面も高まったと評価されています。

-4_P18.jpg)

また、同じくマイナンバー系に同製品を15シャーシ導入された自治体では、VDIのように他の職員の操作に影響されることなく、パフォーマンスが安定して出せるという点や、構成がシンプルなので短期間で導入できた、ということが評価されています。

他にも佐賀市ではテレワーク接続用に活用、佐伯市ではRPAのロボをカートリッジで動かすという手法でハードウェアを集約させ業務効率を上げる、といった活用をされています。

ちなみに、総務省のガイドラインでは、二要素認証をすることが方針として示されていますが、ソリトンシステムズの「SmartOn」という製品などと連携させれば、ICカードや顔認証をプラスしてログインすることができるので、このような使い方も検討いただければと思います。

本製品については、ぜひ一度体感していただきたいと考えています。貸出機も用意しているので、興味のある方はご連絡ください。

自治体DX推進はじめの一歩 ~連携と実践で変革を実現するための勘所を学ぶ~

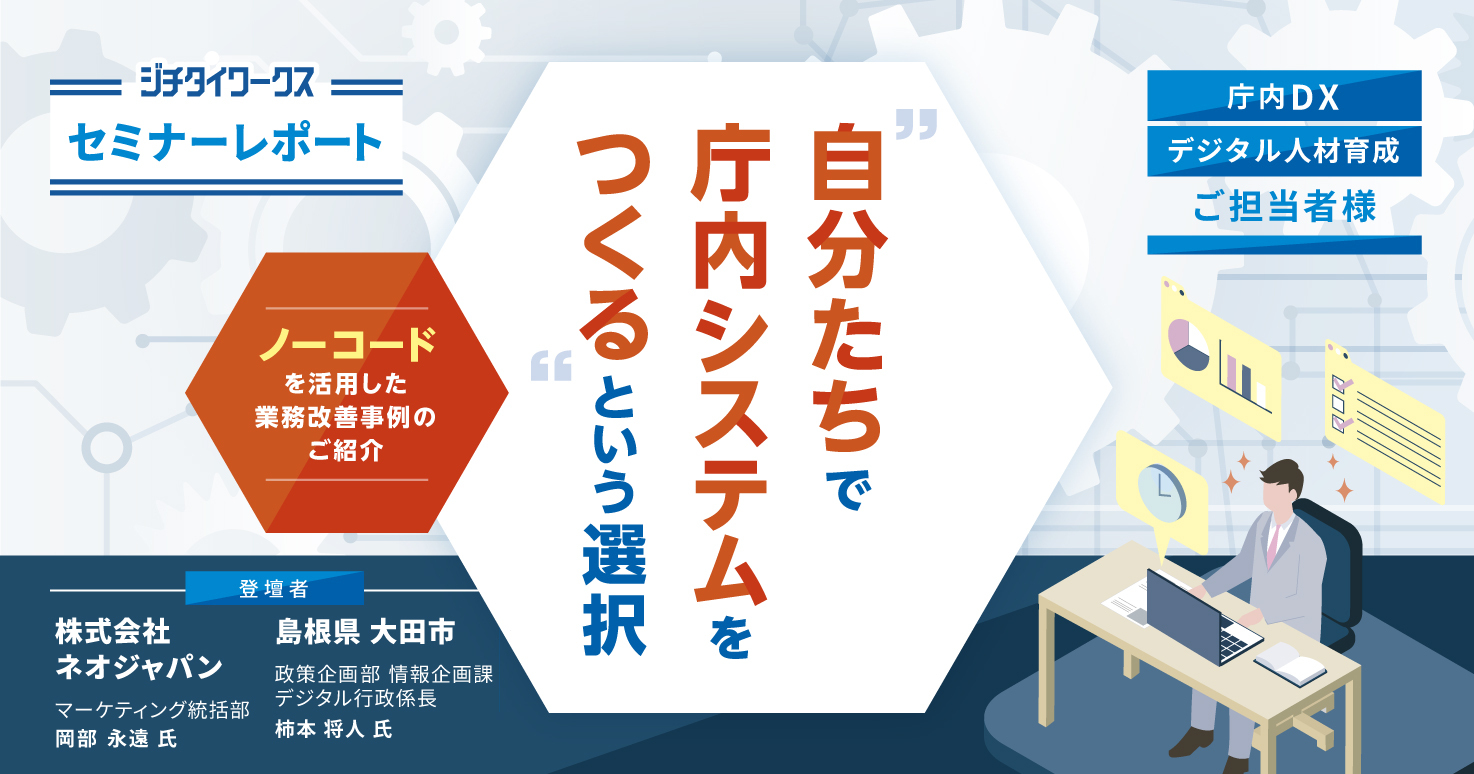

本セミナーのラストは、システム開発事業者が登壇。自治体DXに求められる3つのスキルと、それぞれの力を伸ばすための方法について、官民連携の手法を軸とした独自ソリューションの内容もまじえて共有する。

[講師]

.jpg) 畠山 優貴氏

畠山 優貴氏

ヤマトシステム開発株式会社

営業本部 金融・公共システム営業部

自治体DXの成功を左右する“情報・IT・人材”のスキル。

当社はヤマトグループに属する会社で、半世紀に及ぶシステム開発や運用実績を活かしつつ幅広い業種と取引をしており、中でも自治体とは長くお付き合いをしています。社会課題を解決するための取り組みをグループ全体で行なっており、当社としては現時点で全国166の自治体に支援を提供。今年度はさらに増えていく見込みです。ここでは自治体DXサポートの取り組みについてお伝えします。

当社が考えている自治体DXの姿は、住民の利便性向上と、職員の業務効率化。この両方を図った仕組みを自治体DXとして定義しています。

-5_P08.jpg)

そういった自治体DXが実現すると、地域が抱えている課題の解決につながると考えていますが、実際の自治体DXは進みづらいのではないでしょうか。現場ではDXに関するノウハウや知識の不足、アナログ文化が残っている部分もあると思います。

当社と取引のある自治体からも「何から取り組めばいいのか分からない」といった声があります。課題は何か。主に挙げられるのは「情報・IT・人材」の3つを活用するスキルだと考えられます。

-5_P13.jpg)

まず情報活用スキルですが、ここでは住民のデータがうまく活かしきれていないのでは、という点があります。自治体は地域に関するデータを大量に持っていますが、それらをただ保有しているだけとか、紙で残しているといったケースもあるので、それらをデジタル化し、分析した上で、住民にどんなサービスを提供するといいのか、といった具体的な目標を立てることが大切です。

また、庁内の業務には様々な課題があると思いますが、現場担当者の声を拾い切れていないという点もあるでしょう。まずはそうしたニーズをヒアリングして情報収集することも求められます。

次にIT活用のスキルについて。どういったものが自分の自治体で必要なのかを把握する必要があります。まずは現状を把握し、業務のプロセスで何が課題なのかをヒアリングした上で、適切なITツールを他自治体の事例も見ながら考えていかなければなりません。また、庁内で成功した事例が生まれても、それが横展開できていないとアンバランスな状態になります。成功事例は積極的に共有し、フィードバック情報を収集して、さらにより良いものを活用していくことが必要です。そしてデジタル化をした後は、定期的な評価と改善を行い、結果を可視化しながら継続的にITツールを活用していけば、より良い結果につなげていくことができます。

-5_P15.jpg)

そして人材活用のスキルについて。まず人材不足という問題があります。DXではリーダーとなる人や部署があることで、全体の方向性と統括を示すことが大事です。同時に、成功事例や課題を共有する場を定期的に設けることも必要。そしてDX人材の育成です。これは継続的に行なう必要があるので、外部の意見や情報も取り入れつつブラッシュアップしながら続けていかなければなりません。

伴走支援で成功体験を得た自治体の事例について。

ここからは、実際の事例についてお伝えします。

人口約1万人規模の、とある自治体ですが、「DXを進めたいが、どこから取り組めばいいのか」という声がありました。要望をいただいたのが、フロントからバックオフィス業務まで、全体を改善していきたいということ。その中でデジタル化できるところは業務効率化して、市民の利便性向上を実現していきたいといった話です。

-5_P19.jpg)

これに対して当社は、目指すべき姿を決める必要があると考えました。その姿をゴールとした上で現状を把握し、顕在化している課題を見つけていった、という流れです。特にDXの効果が高いと見込まれる業務をピックアップし、業務の視察をしました。

視察の中で課題を見つけ、解決策を職員と話し合い、それが住民や職員のメリットになるのか、予算の面で適切か、そういったことを考えていきました。以下は実際に業務視察をした際の内容です。

-5_P20.jpg)

この内容をベースに解決への仮説を立て、検証をした上で、業務量が大きく効果も大きいものを洗い出し、手続きや受付の業務を改善するために「手続きワンスオンリーサービス」というものを提案しました。

このサービスの導入により、今まで住民が記載していた部分が不要になる、あるいは来庁の手間がなくなるとか、過去の申し込み履歴が見られるといった住民側のメリットが生まれました。自治体も窓口対応時間の短縮や、ペーパーレスを実現。住民の利便性向上と、職員の業務効率化が両立できたと考えています。

このように、当社は自治体に寄り添った伴走支援を実施しているので、相談いただければ最適なソリューションを検討し、導入をサポートします。ぜひお声かけください。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)