公開日:

インクルーシブ教育とは?共生社会に向けた取り組みと課題を解説!

インクルーシブ教育とは、障害の有無で子どもを区別せず、同じ場所で一緒に学ぶ教育のことだ。平成6年にスペインのサラマンカで開催された「特別なニーズ教育に関する世界会議」で注目され、世界の潮流となっている。本記事ではインクルーシブ教育における課題や自治体での取り組み事例を紹介する。

【目次】

• インクルーシブ教育とは

• インクルーシブ教育のメリット

• インクルーシブ教育の方法と進め方

• インクルーシブ教育の課題

• インクルーシブ教育に取り組んでいる事例をご紹介

• 多様性を尊重し、共生する社会へ

※掲載情報は公開日時点のものです。

※2025年3月4日に最新情報を反映しました(初回公開:2023年9月15日)

インクルーシブ教育とは

.jpg)

インクルーシブ教育とは、障害の有無にかかわらず、全ての子どもがともに学ぶ仕組みのことをいう。平成6年に「UNESCO」とスペイン政府によって採択された「サラマンカ声明」をきっかけに、児童生徒の多様な特性を認めながら障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組みとして「インクルーシブ教育」が提唱された。

これまでの日本の教育現場では、障害のある児童生徒は特別支援学校や特別支援学級で学ぶこととされてきた。時代の流れとともに特別支援学校や特別支援学級と名称を変え、児童生徒に合わせて柔軟な支援を行う形に変化してきたが、多様化する教育的ニーズに応じた支援ができているとは言い難い。

多様な特性のある子どもたちを区別して教育するのではなく、通常級でともに学ぶために何が必要なのか。文部科学省は平成24年に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告書(※1)において、学校教育の方向性を示している。

※1出典:文部科学省「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」

令和4年、国連からの勧告

令和4年に国連から日本に向けて「分離教育」を止めるように勧告が出された。

「分離教育」とは、難病であったり障害があったりする子どもと、そうでない子どもを切り離して教育する仕組みのことを指す。分離教育を止めるよう勧告したのは、障害のある子どもたちの人生経験や人間関係、社会経験の機会を奪う可能性があるからだ。

しかし、日本ではまだ課題が多くあり、通常学級への相談件数が増加しているにもかかわらず、受け入れ態勢が整っていない現状がある。背景には、教育現場の設備や人的サポートの不足、「健常児と障害児は離して教育するもの」といった固定観念がある。

共生社会の形成に向けて

文部科学省は「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」において、インクルーシブ教育システムについて以下のように定義づけている。

● 障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組みであること

● 障害のある者が教育制度一般(general education system)から排除されないこと

● 個人に必要な「合理的配慮」が提供されること

インクルーシブ教育システムの構築は、「共生社会」を目指すために最も積極的に取り組むべき課題だとしている。障害の有無にかかわらず、多様な生き方を認め合う社会をつくるためには、次世代を担う子どもたちへの教育が重要となる。

インクルーシブ教育が行われない社会とは?

インクルーシブ教育が行われない社会では、多様な子どもたちが排除され、特定の子どもたちを中心とした教育システムが維持されてしまう。これにより、障害がある子どもや性的マイノリティの子どもなど、少数派の子どもたちは教育の機会を奪われ、社会から孤立する可能性がある。

現在の日本の教育のように、障害のある子どもとない子どもが分離された環境で育つと、子どもたちは互いを理解する機会を失ってしまう。その結果、社会に出たときに、障害のある人々への偏見や差別が生じやすくなり、多様性を尊重する社会の実現が阻害される。

インクルーシブ教育は、多様な子どもたちがともに学ぶことで、互いを尊重し、支え合う心を育むことを目している。しかし、それが実現しない社会では、人々は互いの違いを認められず、排除や分断が生まれやすくなってしまう。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 岐阜県可児市「みんなかにっ子」。多文化共生に必要なアプローチとは?

インクルーシブ教育のメリット

インクルーシブ教育は、社会の多様性を反映した教育環境を提供することで、子どもたちに多岐にわたる恩恵をもたらす。それは単にともに学ぶという形だけでなく、子どもたちの内面に深く根ざし、未来の社会を形成する上で重要な役割を果たしていく。

多様性を歓迎できる子どもに

.jpg)

インクルーシブ教育は、多様な子どもたちがともに学ぶことで、お互いの違いを自然に受け入れ、尊重し合える心を育む。幼い頃から多様な価値観に触れられると、偏見をもたず、柔軟な思考を育むことができる。ともに学び、遊ぶ中で、相手の立場に立って考え、協力し合うことを学ぶからだ。これらの経験は、社会に出てから多様な人々と協調し、共生社会の実現に貢献できる人材を育成する。多様性を理解し、尊重できる子どもたちを育むことは、より豊かな社会を築く上で欠かせない。

就労人口の増加に貢献

インクルーシブ教育は、障害のある子どもたちが健常児とともに学ぶことで、社会生活に必要なスキルや知識を習得し、自己肯定感を高めることができる。適切なサポートを受けながら教育を受けることで、彼らは自身の能力を最大限に伸ばし、社会の一員として活躍できるだろう。これまで社会参加が難しかった人々が労働市場に参入することを可能にし、就労人口の増加につながる。多様な能力をもつ人々がそれぞれの強みを活かして働くことは、社会全体の生産性を向上させ、経済の活性化にも貢献する。インクルーシブ教育は、社会の多様性を尊重し、誰もが活躍できる社会を実現するための基盤となっていく。

インクルーシブ教育の方法と進め方

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育を進めるための手順は以下のように行う。

1.早期からの教育相談・支援で「教育支援計画」を作成する

2.医療、保健、福祉等との連携のもとに必要な支援を確立する

3.本人・保護者の意見をヒアリングし「合理的配慮」を提供

4.特別支援学校または小・中学校への「基礎的環境整備」の充実

早期からの教育相談・支援で「教育支援計画」を作成

多様な子どもたちの教育的ニーズに応えるためには、乳児期から幼児期にかけて早期から専門的な教育相談・支援を行う体制を整えることが重要となる。小学校就学前までに本人・保護者への十分な情報提供を行い、医療、保健、福祉等との連携のもとに必要な支援を確立。

保護者の意見を踏まえながら教育支援計画を作成し、小学校の設備や教材、人員配置などを確保し、多様な子どもたちが通いやすい環境を整えていく。早期からの情報共有により、必要な体制を確立することが大切であるのだ。

「合理的配慮」を提供

教育支援計画を作成する上で「合理的配慮」の提供が重要となる。令和3年5月に改正された「障害者差別解消法」では、行政における合理的配慮が義務化されている。

合理的配慮の一例は、以下のようなものがある 。

● 読み書きが困難な児童生徒に対し、タブレットや拡大教科書、音声読み上げソフトなどを使用して学習できるようにする

● 長時間の着席が困難な児童生徒に対し、支援教員が近くに着席して支援を行う

● 聴覚過敏のある児童生徒に対し、耳栓等の使用を可能とする

例えば「ディスグラフィア(書字障害/書字表出障害)」をもつ児童を例に考えてみよう。ディスグラフィアとは学習障害の一種で、知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、文字や文章を書くことに困難が生じるため、教科書やノート、プリントを使用した通常の授業では学習が難しい。

そこで合理的配慮として本人や保護者の希望に応じ、タブレット端末を使用して授業を受けられるようにする。板書やプリントは画像で取り込み、テストもタブレットで実施すれば、児童はみんなとともに授業を受けることができるという。

.jpg)

ほかにも児童生徒が困難に感じることに合わせて学習しやすい環境を整備することで、通常授業で一緒に勉強ができる例は多数ある。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ VRで発達障害の子どもたちが学ぶ三重県のソーシャルスキルトレーニング。

「基礎的環境整備」の充実

次に重要となるのが「基礎的環境整備」である。これまでの教育現場では障害の有無で学習の場を分けて構築してきたため、通常教室では多様な子どもが学習できる環境の整備が追いついていない。基礎的環境整備とは、例えば以下のようなものがある。

● 専門性のある指導体制の確保

● 施設・設備の整備

● 教材の確保

多様な学びの場を提供するために専門性の高い人材を確保し、支援を充実させる。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)などの専門家を活用し、指導体制の確保が必要だ。

施設・設備の整備では、車いすの子どもが通学しやすいように、スロープやエレベーターを設置する。これは障害のある子だけでなく、児童が負傷したときや保護者・来客の来校時、災害時における避難場所としても有効である。また、生徒の状況に応じて音声教材や拡大教科書等を充実させるなど、教材を確保することも基礎的環境整備の面で重要である。

.jpg)

「通級」制度の活用

通級とは、通常の学級に在籍する児童生徒が、支援員や介助員の支援を受けながら授業に参加し、一部の授業を特別な場(支援教室)で行う制度のことをいう。

障害の程度が軽微な児童生徒が通級対象となり、平成18年には、学習障害(LD)者や注意欠陥多動性障害(ADHD)者が対象として加えられている。指導時間は児童生徒一人ひとりの状況に合わせて年間35単位から280単位と幅広く設定が可能だ。

通級による指導を受けている児童生徒数は年々増加している。発達障害児が対象生徒に加わったことも一因だが、発達障害に関する知識と理解が進んでいることも考えられる。多様な問題を抱える子どもに手厚いサポートを希望する親は少なくない。

支援を求める児童生徒の増加に対し、環境整備や人的配置は追いついておらず、インクルーシブ教育を推進する上での課題を次の章で解説する。

インクルーシブ教育の課題

インクルーシブ教育を実施する上で、物理的な環境整備と教員の専門性の確保に大きな課題がある。詳しく見ていこう。

環境整備が追い付いていない

これまでの日本の教育現場では、障害の有無で子どもを分離して教育を進めてきた。健常児の教室は障害のない子どもに合わせてレイアウトされており、特に古い校舎ではユニバーサルデザインに課題がある。

公立⼩中学校のバリアフリー化 は少しずつ進められているものの、校舎のバリアフリートイレは令和4年9月時点で70.4%、スロープ等による段差解消(昇降口・玄関等から教室等まで)は61.1%、エレベーターの設置は29.0%にとどまっている。

文部科学省では令和7年度までの目標として、バリアフリートイレは「避難所に指定されている全ての学校に整備する」、スロープ等による段差解消は「全ての学校に整備する」、エレベーターは「要配慮児童生徒らが在籍する全ての学校に配備する」としている。環境整備はインクルーシブ教育を推進するためには必要不可欠であるから、早急な改善に期待したい。

.jpg) こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ バリアフリーにはどんな例がある?ユニバーサルデザインとの違いや自治体が意識するポイントを徹底解説

教員の専門性が足りない

環境整備だけでなく、教員の専門性不足にも課題がある。インクルーシブ教育の推進のためには、全ての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有する必要がある。とりわけ発達障害児の支援は通常教室で行われることが多いため、教員の十分な理解とスキルの向上が急務となる。

学校全体として専門性を高めていくためには、校長や教頭などの管理職、教育委員会の指導主事の専門性向上も欠かせない。学校にかかわる全ての教員が研修等を通じて理解を深めていかなければならない。

ただし、教員の数は現状でも不足しており、ここに加えて多様な教育的ニーズに応えていくことは厳しい。外部人材(学校支援員等)も活用しながら、配慮が必要な児童生徒をケアできる環境を整えていく必要があるが、現実的には段階的に実施していくのが精いっぱいだろう。

インクルーシブ教育に取り組んでいる事例をご紹介

インクルーシブ教育を積極的に実施している2つの自治体事例を紹介する。

【大阪府枚方市】独自の自校通級指導教室を開設!人材育成にも力を入れる

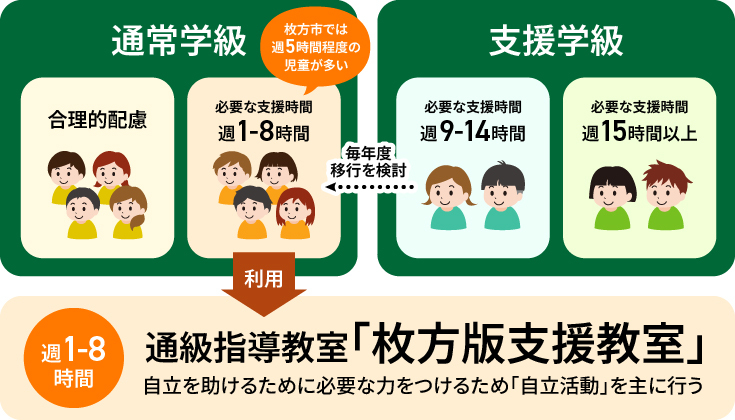

枚方市の小・中学校では、平成29年度は239学級だった支援学級が令和4年度には378学級に増加し、多様な児童生徒一人ひとりの状況に合わせた学習支援に課題があった。支援学級では算数(数学)や国語といった教科の支援が中心であり、個々のニーズに合った支援ができていなかったという。

そのため、同市は支援教育の場を確保し、「枚方版支援教室」と呼ばれる自校通級指導教室を開設。令和4年度までの取り組みとして、支援時間が週5時間以上の児童生徒は支援学級、週5時間未満の児童生徒は通常学級にて合理的配慮を行うという考え方であった。

令和5年度からは支援時間を週1〜8時間、週9〜14時間、週15時間以上と細かく分類し、選択肢の幅を広げ、通常教室で授業を受けながら、個々の児童生徒に必要な支援を柔軟に受け入れる体制を拡充させている。

支援時間が週1~8時間の生徒は、令和5年度から通常学級で授業を受けながら「枚方版支援教室」を利用する。

▲令和5年度に始まった「枚方版支援教室」の仕組み

さらに特別支援教育支援員の配置など、必要な人材確保にも努めている。教員は専用の教育ソフトを活用し、個別の教育支援計画を作成。保護者の希望に応じて指導主事が各校を巡回する「巡回相談」を行うなど、児童生徒の教育的ニーズに対応していく。教員は研修を通じて知識と技能の向上を図り、さらなる教育の質の向上を目指している。

【神奈川県】全ての児童生徒が通常の教室で学ぶ「みんなの教室」

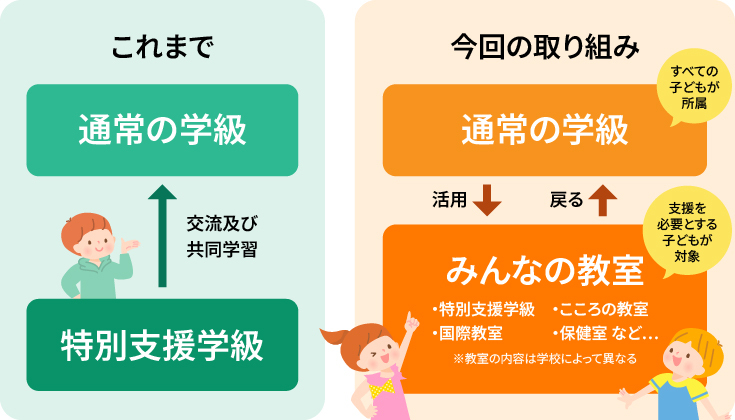

神奈川県教育委員会は市町教育委員会・学校と連携し、全国に先駆けてインクルーシブ教育を推進してきた。

平成27年度~平成30年度にモデル事業として開始した「みんなの教室」は、障害にかかわらず全ての児童生徒が通常の教室で授業を行うことを基本とし、必要に応じて支援をする仕組みだ。

▲平成27年度~平成30年度にモデル事業として開始した「みんなの教室」とは

支援を行う教員は特別支援学級の教員に限らず、教科担当の教員が特別支援学級の授業に入ることもある。

担当の教員や支援が必要な児童生徒を固定せず、学校全体で支援を行っていることが特徴的だ。

「みんなの教室」は、特定の生徒を通常教室から分けるための場ではない。こころの相談員や教育相談コーディネーターを配置し、児童生徒が困難に感じていることや不安などに寄り添う。必要な支援を行ったあとは、また通常教室へ戻っていけるように、学校全体で情報共有を欠かさず行った。

さらに「みんなの教室」モデル事業の成果を踏まえ、令和元年度より「インクルーシブ教育校内支援体制整備事業 」を立ち上げて、県内の校内支援体制の整備や、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりに向けて取り組みを続けている。

多様性を尊重し、共生する社会へ

インクルーシブ教育について、本記事では多様な障害をもつ児童生徒への取り組みを中心に解説した。しかし、インクルーシブ教育とは障害の有無だけでなく、LGBTQ・国籍などの尊重も含めて一人ひとりの特性を理解し「全ての児童生徒に必要な支援や配慮を行う」視点が大切だ。

お互いを認め合い尊重することは、当たり前のようで難しい。障害の有無で指導方針を一律に決めず、必要な場面で必要な支援を行うことが求められている。インクルーシブ教育を実践し、多様な人々と共生できる社会を目指したい。