災害時にガスの種類が切り替えられる空調システム

猛暑日の増加などにより、豊田市では小・中学校の体育館に冷暖房設備の設置を検討。防災面も考慮し、市内16校に都市ガスとLPガスの切り替え機能と発電機能を備えたガスヒートポンプエアコン(以下、GHP)を導入した。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社アイシン

豊田市

豊田市

左:教育委員会 学校づくり推進課

担当長 酒井 琢(さかい たくま)さん

右:教育委員会 学校づくり推進課

主査 加賀 裕章(かが ひろあき)さん

体育館空調を考える上で欠かせない、万が一の災害に備える防災の視点。

暑さ対策のため、すでに小・中学校の全教室に空調を設置していた同市。しかし近年は、最高気温が35度を超える猛暑日が増え、体育館については既に導入されていた冷風扇などの活用では、十分な対応ができなくなっていた。そこで、市内全ての小・中学校の体育館に冷暖房設備を導入する事業に着手したという。体育館の用途は学校の授業だけでなく、放課後児童クラブや地域活動など多岐にわたる。特に自然災害が起きた場合には地域住民の避難所としても機能するため、その点を踏まえた整備が必須だった。

「学校施設は平時だけでなく、災害時など、様々な事態を想定する必要があります。そのため、防災やスポーツ振興などの関係部署と何度も打ち合わせを重ねました」と加賀さん。

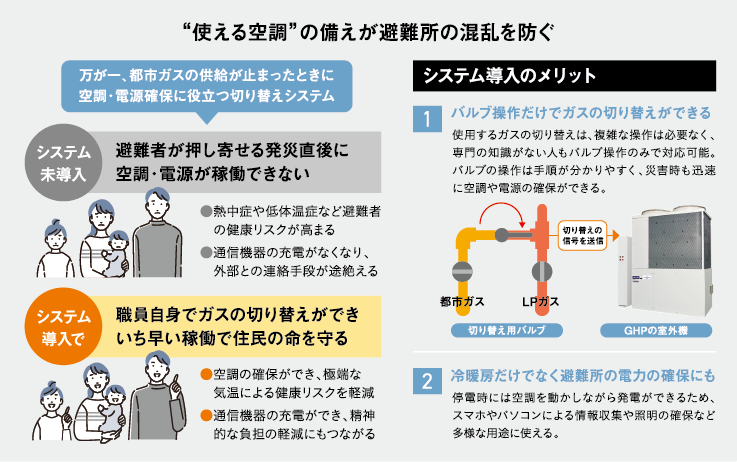

令和5年度には、導入に向けた基礎調査を実施。ガス空調や電気空調など、複数の設備を比較検討し、先行する自治体への視察や実地調査を行った。調査内容やコスト面、災害時を想定した指標を考慮した結果、都市ガスを供給している地域内の拠点となる避難所では、LPガスとの切り替えが可能な「電源自立型空調GHPハイパワープラス」の採用を決めた。

平時は都市ガスでコストを抑えて、停電時には自立運転で空調を提供。

「近年は自然災害も多発しており、災害時は電気やガスが供給停止する可能性が考えられます。そのため、広域の中学校区を対象とする避難所には、LPガス貯槽タンクを設置し、“LPガス・都市ガス切り替え機能”と、発電ができる“電源自立機能”により、空調を一定期間稼働できるGHPを採用しました」。同製品は、平時は都市ガスを利用してコストを抑えながら運転し、災害時に都市ガスが止まった場合には、燃料をLPガスに切り替えて運転を継続できる。さらに、停電時には、空調を稼働させるだけではなく、照明やコンセントなどの電源としても活用が可能になる。

また、一般的な製品の場合、都市ガスとLPガスの切り替えには、室外機の複雑な操作が必要で、慣れた人でも相当な作業時間を要するという。「避難所の開設や運営に関わるのは、ガスや電気などの専門的な知識をもたない職員です。インフラが止まっている非常時に、初めて操作する人でもスムーズに切り替えができる仕組みでなければならないと考えていました」と酒井さん。今回、同市が採用したGHPは、簡単なバルブ操作でガスの種類の切り替えができ、複雑な作業が不要という部分もポイントだったという。

地域の拠点となる体育館に、住民が元気に過ごせる環境を。

このシステムは、切り替え操作を室外機から独立させたもの。バルブを操作すると、切り替えの信号を自動的に室外機へ送信する。バルブの操作手順は操作者からすぐ見える位置に図示しており、細かいマニュアルを見る必要もないほど簡単だという。

順次工事を実施し、令和7年3月には、拠点となる避難所の体育館計16カ所に導入を終えた。「設置した学校からは、体育館の環境が改善されたと喜びの声が届いています」。各体育館はおよそ1,000㎡の広さがあり、災害時には多くの住民の避難が想定されている。避難時の健康問題が危惧される中、平時の教育現場だけでなく避難所としての環境整備についても大きな一歩を踏み出したことになる。

加賀さんは、「学校で熱中症などの事故が起きるたびに心を痛めてきました。夏や冬に災害が発生した場合には、避難者への負担が増すため、空調は非常に重要な要素です。また、停電時に避難所で電源が確保できれば、情報収集や連絡の手段として通信機器を使用できます。この設備によって、平時にも災害時にも地域の住民が不安を感じることなく過ごせる場となることを期待しています」と語ってくれた。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)