SPECIAL INTERVIEW

令和6年能登半島地震と豪雨災害で甚大な被害を受け、今も復旧・復興の途上にある輪島市。同市の市長が、発災時の対応を振り返りつつ、陣頭指揮を執る中で感じた戸惑いや、一連の取り組みで得た気づきを語る。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

輪島市

輪島市

市長 坂口 茂(さかぐち しげる)さん

輪島市生まれ。民間企業勤務を経て、1982年に同市入庁。都市整備課長、企画課長、交流政策部長を歴任し、能登空港の整備や、街並みの保全などに力を注ぐ。2013年副市長に就任、2022年より現職。地域のボランティア活動にも積極的に参加する。

あらゆるインフラが途絶え、庁舎は避難者であふれた。

―地震発生時は何をしていましたか。

私は自宅にいました。16時過ぎに大きな揺れがあり、急いで防災服に着替えていたら、震度7の本震が来たのです。ものすごい揺れで、家の中はめちゃくちゃに。外に出ると、周囲の家屋は9割ほど倒壊していました。携帯電話は不通で、車が走れる状況ではありません。救助活動を支援しつつ、避難所の開設をしようと自分の足で支所へ向かって、到着。幸いアナログ回線が1本つながり、本庁舎に連絡して指示を出しました。しかし、土砂崩れや道路の亀裂などにより、地域は完全に孤立状態。自衛隊のヘリで救援物資が届いたのは1月3日で、そのヘリに乗って、ようやく登庁できたのです。

―本庁舎はどんな様子でしたか。

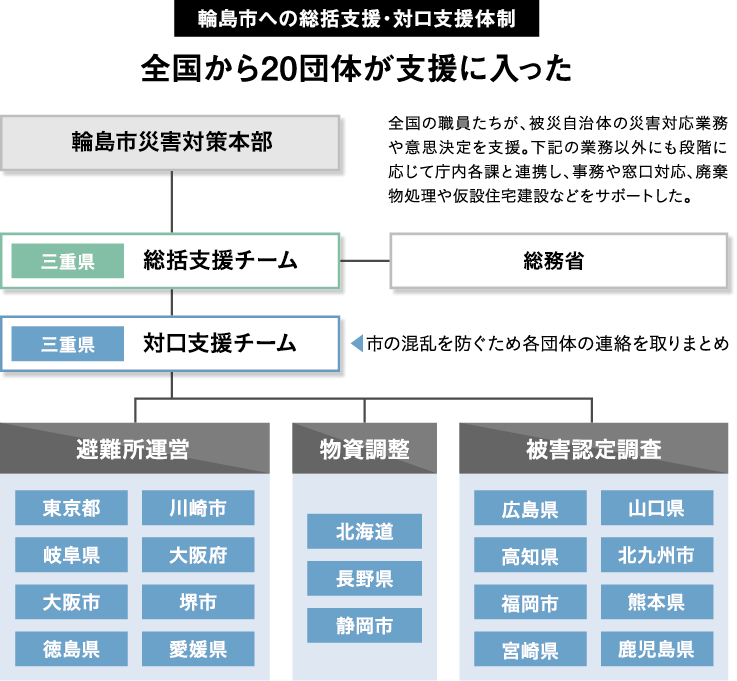

庁舎は避難者であふれていました。また、発災直後に登庁できた職員は約4割。まずは自衛隊や消防、警察とともに、人命救助を最優先に動いていました。そうした中で、総括支援・対口支援※をはじめとした、全国の自治体職員による応援が続々と到着。正直に言うと、私はこのときに戸惑いを感じていました。

というのも、当市は平成19年にも大きな地震を経験しています。当時は対口支援のような制度はなく、そのときの記憶から、“自分たちで何とかしなくては”という意識が強かったのです。その上、庁舎内に400人以上の避難者がおり、被害状況も整理できていない。応援職員の拠点や宿泊場所も確保できない状況で、私も職員も混乱してしまったのです。

※平成30年に創設された、被災自治体へ他自治体の職員を派遣する制度。首長の災害マネジメントを支援する“ 総括支援”と、各種災害対応の実務やノウハウ提供などを行う“対口支援”がある。

▲オペレーションルームの様子。輪島市職員と、総括支援、自衛隊や省庁職員、DMATなどがワンチームで対応。

▲オペレーションルームの様子。輪島市職員と、総括支援、自衛隊や省庁職員、DMATなどがワンチームで対応。

応援をフル活用しなくては、地域を守れないと気づく。

―混乱をどう乗り越えましたか。

災害マネジメントをするためには、応援職員と速やかに情報共有できるスペースが必要。避難者に説明し、近隣の避難所に移動してもらいました。会議室を確保し、災害対策本部会議を実施。情報が集まるにつれて、途方もない被害だと分かり、“当市の職員だけではどうにもならない”と気づきはじめました。そこで、難所運営や物資対応にあたっていた職員を、庁舎へ戻すことに。庁内の災害対応業務に集中するため、応援職員と交代してもらったのです。また、住家被害認定調査を急ぐ必要がありました。市内の建物のおよそ6割が半壊以上で、膨大な量。応援がないと成り立たなかったでしょう。

職員は誰もが疲弊していたので、“応援の皆さんに頼って週に1日は休もう”と伝えました。私たち自身も被災者で、家を失った職員も多い中、目の前の対応に追われてパニック状態が続いていたのです。そんな状況で、応援職員の皆さんが冷静な視点で助言をくれるのはありがたかった。しっかり頼って前進しなくてはと、考えを切り替えました。

―応援を受けるにあたっては、どのような備えをしておくべきですか。

まずは“応援に任せる部分”を決めておくことです。当市の場合は主に、避難所運営や、救援物資の調整、被害認定調査などで力を借りました。事前に計画をしておけばスムーズに受け入れでき、結果として復旧が早くなるでしょう。加えて、職員の災害対応力を底上げしておくことも重要。どの自治体も、個人や部署によって災害への意識に差があるのではないでしょうか。当市でも前回の震災経験の有無で対応力に差があり、この点も反省点でした。平時から全体のレベルを上げていくことが大切です。

自治体同士で力を分かち合い、ともに災害対策に努めよう。

―市は現在どのような状況ですか。

応急的な工事は終わり、本格的な復興はこれからですが、ここ数年の間に通常の100倍ほどの工事が必要で、とにかく人手が足りません。現在も各自治体から技術職を中心に派遣を受けており、大変感謝しています。また、当市の人口は地震前と比べて約10%減少しました。人々を呼び戻すには、元に戻るだけでなく、新しいことに挑戦しながら、希望のあるまちにしていかなければ。これを実現するための知見やアイデア、人的な支援なども必要としています。

―全国の職員に向けてメッセージを。

まずは、後方支援も含め、力を貸してくださった皆さんには感謝の言葉しかありません。今は復興に向けて動いていますが、皆さんの支援がなければ、ここまで至っていなかったでしょう。

今改めて思うのは、平時からの地道な努力が必要だということ。建物の耐震化はもちろん、老朽化した水道管の交換など、インフラ整備は復旧のスピードに深く関わってきます。ただ、災害は誰もが当事者になり得ます。もし被災してしまった場合は、すぐに支援要請をしてほしいですね。みんなで助けに行きますから、安心してください。支援制度のさらなる充実も、国に継続的に働きかけているところです。必要な備えをしつつ、いざというときには頼れる人たちがいるという気持ちをもって、ともに災害対策に努めていきましょう。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)