全国で1,000を超える自治体が「ゼロカーボンシティ」を宣言し、脱炭素化は自治体政策の主要テーマとなっている。一方で、「どこから始めるか」「財源や人材をどう確保するか」といった課題に直面する自治体も多い。本記事では、ゼロカーボンシティの基本から、メリット・課題、先進事例までを整理する。

【目次】

• ゼロカーボンシティとは?

• 【令和7年版】ゼロカーボンシティを宣言した自治体数一覧

• 自治体がゼロカーボンシティ実現に向けてできること

• ゼロカーボンシティ宣言をした自治体の取り組み事例

• ゼロカーボンシティ宣言のメリット

• ゼロカーボンシティの課題

• まとめ

※掲載情報は公開日時点のものです。

■再エネ導入・地域連携・住民参加など、自治体が実務で取り組める主要施策の方向性を整理できる

■全国の先進自治体の事例から、脱炭素と地域活性化を両立する実践のヒントを学べる

ゼロカーボンシティとは?

ゼロカーボンシティとは、2050年までに二酸化炭素(CO₂)排出量の「実質ゼロ」を目指すと表明した自治体のこと。環境省の公表リストには、すでに1,000を超える自治体が登録されている。また、「実質ゼロ」とは、排出を完全に無くすのではなく、排出量と森林などによる吸収量を差し引きゼロにすることを指す。

以下のいずれかの方法で「2050年CO₂実質排出ゼロ」を目指す旨を公表した自治体は、環境省によりゼロカーボンシティとして認定される。

・首長が定例記者会見やイベントなどで「2050年CO₂実質排出ゼロ」を表明する

・議会で首長が正式に表明する

・報道機関へのプレスリリースで発信する

・自治体の公式WEBサイトで宣言を掲載する

この宣言は、自治体が気候変動対策の責任主体として行うもので、地域レベルでの温暖化対策の柱となっている。

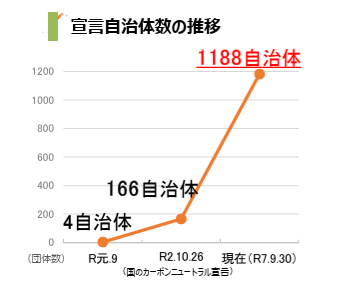

2050年までに実現が求められる背景

2050年までに脱炭素社会を実現する動きは、国際的な温暖化対策と国内政策の強化を背景に進んでいる。日本政府は令和2年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、翌令和3年には2030年度に温室効果ガスを平成25年度比で46%削減(50%を目指す)との中間目標を掲げた。

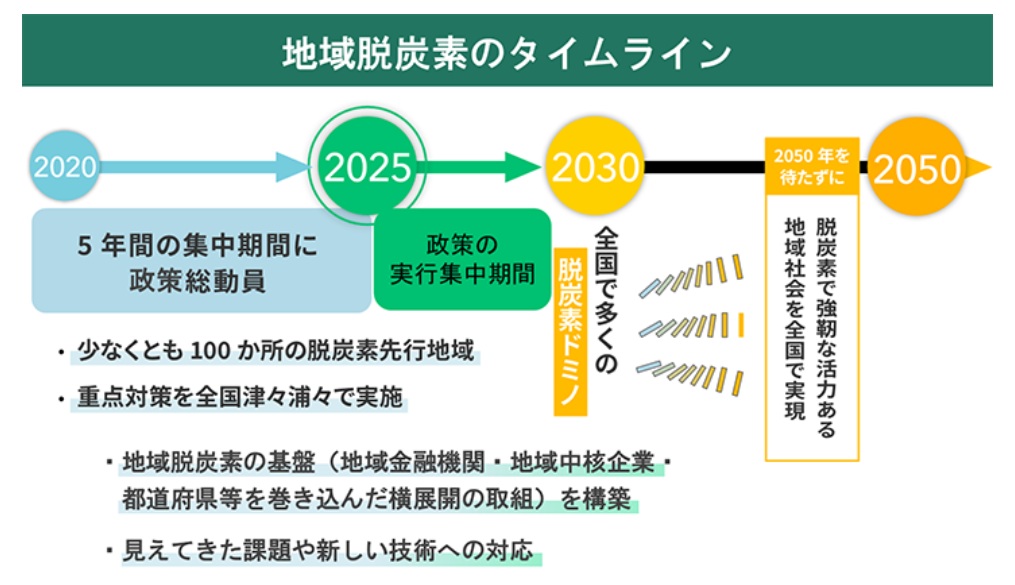

これを受け、国と地方が連携して脱炭素を進めるため、令和3年に「地域脱炭素ロードマップ」を策定。令和7年度までを「集中期間」とし、意欲ある地域から取り組みを広げる“脱炭素ドミノ”の実現を目指している。

さらに、令和7年2月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、令和8~12年度(2026~2030年)を「実行集中期間」とし、地方創生と一体で脱炭素施策を推進する方針が示された。

【今さら聞けない?!】カーボンニュートラルとは?

【今さら聞けない?!】カーボンニュートラルとは?

▶取り組みや地域の特性を活かした国や自治体の事例を紹介

【令和7年版】ゼロカーボンシティを宣言した自治体数一覧

出典:環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」 ▶表明自治体一覧はこちら

環境省のまとめによると、令和7年9月30日時点で、ゼロカーボンシティを表明した自治体は全国で1,188(46都道府県、660市、22特別区、399町、61村)に達した。これは全国の地方公共団体(1,765団体)の約67%に当たり、都道府県の多くで表明が進んでいる。

都市部だけでなく、地域資源や特色を活かした町村の挑戦も増えており、全国的な潮流となりつつある。再生可能エネルギー(再エネ)の導入や森林吸収源の拡大など、地域の実情に合わせた取り組みが広がっている。

出典:環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」

自治体がゼロカーボンシティ実現に向けてできること

自治体がゼロカーボンシティを実現するには、地域の実情に合わせた具体的な行動計画が欠かせない。主な施策は次の通りだ。

・再生可能エネルギー(太陽光・風力・バイオマスなど)の導入促進

・公共施設への省エネ設備・太陽光パネル・蓄電池の導入

・公用車やごみ収集車などのEV(電気自動車)化

・エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の可視化と削減シナリオ策定

・市民・事業者との協働による環境教育・ワークショップの開催

・公共交通の利用促進や交通インフラ整備による低炭素まちづくり

・ごみの資源化・食品ロス削減・森林吸収源の拡大による循環型社会の構築

・民間企業・教育機関・近隣自治体との連携による広域的な脱炭素施策 など

これらを地域特性や産業構造に合わせて戦略的に組み合わせることが、実効性のある計画づくりのカギとなる。自治体は、地域の脱炭素化をリードする「司令塔」として、計画策定から実行・評価までを一体的に推進することが期待されている。

ゼロカーボンシティ宣言をした自治体の取り組み事例

全国の自治体がゼロカーボンシティを宣言し、地域特性を活かした脱炭素の実践を進めている。再エネ導入や市民協働、企業との連携など、そのアプローチは多様だ。ここでは、各地の先進事例を紹介する。

鹿児島県鹿児島市|ゼロカーボンシティかごしまの推進と地域連携

鹿児島県鹿児島市は「2050年CO₂排出実質ゼロ」を掲げ、行政・企業・市民が連携して取り組みを進めている。太陽光やバイオガス発電など地域資源を活かした再エネ導入を軸に、公共施設の省エネ化や次世代モビリティの導入も加速。九州電力や自動車メーカーとの協定を通じ、災害時の電動車両活用など官民協働の枠組みを構築している。

【主な取り組み内容】

・太陽光発電・バイオガス発電など再エネの地産地消

・公共施設の省エネ設備更新・再エネ化

・EV・FCVの普及促進と公用車の電動化

・九州電力・自動車メーカーとの協定による地域連携強化

・市民・事業者への助成と環境学習拠点「かごしま環境未来館」の活用 など

出典:鹿児島市役所「「ゼロカーボンシティかごしま」に挑戦!~2050年までにCO2排出実質ゼロに~」

愛媛県伊予市|エコバッグと謎解きスタンプラリーで市民参加型の施策

愛媛県伊予市は、市民が楽しみながら脱炭素に参加できるよう、「エコバッグ販売」と「謎解きスタンプラリー」を組み合わせた企画を実施。ゼロカーボンシティの推進と市内消費の活性化を目的とし、企画政策課が中心となって運営した。エコバッグの販売を通じて使い捨てプラスチック削減を促し、スタンプラリーでは140人以上が参加、総売上13万円超を記録するなど経済効果も得られた。

【主な取り組み内容】

・カプセルトイ形式でオリジナルエコバッグを販売

・市内店舗を巡る謎解きスタンプラリーを同時開催

・市民のSDGs意識向上とゼロカーボン行動の促進

・費用を抑えつつ、楽しく参加できる仕組みを設計

・低コストで「環境+経済」を両立する市民協働型モデルを確立

など

出典:愛知県庁「エコバッグ販売及びスタンプラリー企画によるゼロカーボンシティへの寄与と市内の消費喚起について(愛媛県伊予市)」

【事例紹介】愛媛県伊予市の取り組み

【事例紹介】愛媛県伊予市の取り組み

▶エコバッグ×謎解きスタンプラリーで、ゼロカーボンシティを目指し市内の消費喚起も促す。【行革甲子園2024】

北海道苫小牧市|ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦による循環型社会づくり

北海道苫小牧市は「CO₂CO₂(コツコツ)いこう♪」を合言葉に、令和3年度から2か年にわたって「ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦!」を展開。ごみ減量と脱炭素を一体化し、市民・企業・行政が連携したまちぐるみの行動変容を促進している。最終イベントでは来場者が1,200名を超え、エネルギー工作教室やごみ拾い大会、ECOクッキングなど多様な体験を提供した。

【主な取り組み内容】

・ごみ減量運動「053大作戦」を発展させた脱炭素型キャンペーン

・市民参加型イベント・講演会・工作教室の開催

・企業見学ツアーや学校出前講座による環境教育の推進

・EV・水素自動車など脱炭素技術の展示と体験ブース設置

・「ゼロカーボン×ゼロごみ」を通じた循環型社会の形成 など

出典:苫小牧市役所「ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦!【令和6年度】」

神奈川県横浜市|Zero Carbon Yokohamaによる水素活用と再エネ導入

神奈川県横浜市は、平成30年に「Zero Carbon Yokohama」を掲げ、2050年までの脱炭素化を宣言。臨海部を水素・再エネの実証拠点とし、産官学連携で低炭素技術の導入を進めている。

京浜臨海部では、風力発電所「ハマウィング」で製造した水素を物流施設などに供給し、燃料電池フォークリフトを稼働。令和3年以降は、ENEOSや東京ガスと連携し、水素供給網やメタネーション実証を推進している。

【主な取り組み内容】

・臨海部に水素ステーション7カ所整備(うち1カ所はCO₂フリー)

・燃料電池自動車(FCV)・燃料電池バス(FCバス)の導入、公用車22台を電動化

・風力発電由来の水素を活用したフォークリフト実証

・ENEOS・東京ガス・川崎市との協定による水素活用連携

・港湾を中心とした「カーボンニュートラルポート(CNP)」形成の推進

・「ゼロカーボン×ゼロごみ」を通じた循環型社会の形成 など

出典:横浜市温暖化対策統括本部「横浜臨海部における水素の取組について」

香川県高松市|人材育成と住民参加で進めるゼロカーボンの取り組み

香川県高松市は、令和2年12月に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すゼロカーボンシティを宣言。市民の行動変容を軸に、脱炭素型ライフスタイルの普及を進めている。

脱炭素を地域で実践・普及できる人材を育てる「推進リーダー養成講座」では、海ごみ対策や省エネ、カードゲームなどを通じて実践的な学びを提供。さらに、アドバイザー制度や給水スポット設置など、市民とともに進める仕組みづくりを推進している。

【主な取り組み内容】

・令和2年にゼロカーボンシティを宣言し、協議会にも参画

・「推進リーダー養成講座」で市民の学びと行動変容を促進

・令和4年にゼロカーボンシティ推進アドバイザー制度を導入(令和4年)

・給水スポット設置(四国初・全国初のクラウドファンディング事例)

・「デコ活」など国民運動や出前講座を通じた普及啓発 など

出典:高松市公式ホームページ「ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組み」

ゼロカーボンシティ宣言のメリット

.jpg)

ゼロカーボンシティを宣言することは、自治体にとって多方面での効果をもたらす。 ここでは、主な3つのメリットを実務者視点で整理する。

国の支援や交付金を受けられる

国はゼロカーボンの実現を後押しするため、自治体向けの支援制度を設けている。代表的なのが環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」だ。これは、再生可能エネルギー設備の導入やインフラ整備など、ハード・ソフト両面の取り組みを複数年度にわたり支援する制度である。この交付金を活用することで、自治体単独では難しい大規模・長期的な脱炭素事業にも取り組みやすくなる。

地域ブランド・経済活性化につながる

脱炭素化への積極的な姿勢は、自治体のブランド価値を高める要因だ。環境先進都市としての評価は、企業や人材を引き寄せ、移住・定住の追い風にもなっている。再エネ関連産業や省エネ改修事業の拡大は、地域雇用を生み、経済循環を強化する。エネルギーの地産地消が進めば、地域内に資金が循環し、地元経済の底上げにつながる。これは脱炭素と地域活性化を両立させる重要な手段だ。

住民サービス・満足度の向上

脱炭素の取り組みは、住民の暮らしの質(QOL)向上にも直結する。例えば、住宅の断熱性能向上は光熱費を抑えるだけでなく、快適な室内環境の実現につながる。太陽光発電や蓄電池の普及は、災害時の非常用電源としても機能し、地域の防災・レジリエンス向上に貢献する。環境対策がそのまま安全・快適な生活基盤づくりにつながる点も大きなメリットだ。

ゼロカーボンシティの課題

ゼロカーボンシティには多くの利点がある一方で、実現に向けては財源の確保、人材育成、住民合意など、乗り越えるべき課題も多い。

初期コストと財源確保の負担

再生可能エネルギー設備の導入や公共施設の省エネ改修には、初期投資が大きい。国の交付金を活用できるとはいえ、自治体負担が完全にゼロになるわけではない。特に中小規模の自治体では、長期的な財源確保と事業の持続性をどう担保するかが現実的な課題となっている。

庁内体制と人材リソースの不足

脱炭素化の推進には、環境、都市計画、産業振興、財政など複数の部署が関わる横断的な連携が欠かせない。しかし実際には、庁内調整の遅れや専門知識をもつ職員の不足が障壁になるケースも多い。エネルギーや建築、金融などの専門性をもつ人材を育成するとともに、外部専門家や民間ノウハウを活用した体制づくりが求められている。

住民合意と実効性の確保

再エネ施設の設置や制度変更には、地域住民や事業者の理解と協力が欠かせない。景観や環境への懸念から建設が難航する事例もある。宣言を実効性あるものにするためには、計画段階からの丁寧な説明と合意形成が不可欠だ。加えて、進捗を可視化し、地域全体で成果を共有できるロードマップ運用がカギとなる。

まとめ

ゼロカーボンシティへの挑戦は、温暖化対策にとどまらず、地域課題の解決にもつながっている。再エネの地産地消や防災力を高める分散型エネルギーなど、持続可能な地域づくりを支える動きだ。一方で、財源や人材、住民合意などの課題も多い。支援制度や先進事例を活かしながら、地域に合ったゼロカーボン戦略を描くことが重要だ。脱炭素は、地域の未来を再設計する挑戦でもある。

【地域脱炭素とは?】

【地域脱炭素とは?】 【自治体事例】大阪府豊中市の取り組み

【自治体事例】大阪府豊中市の取り組み

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)