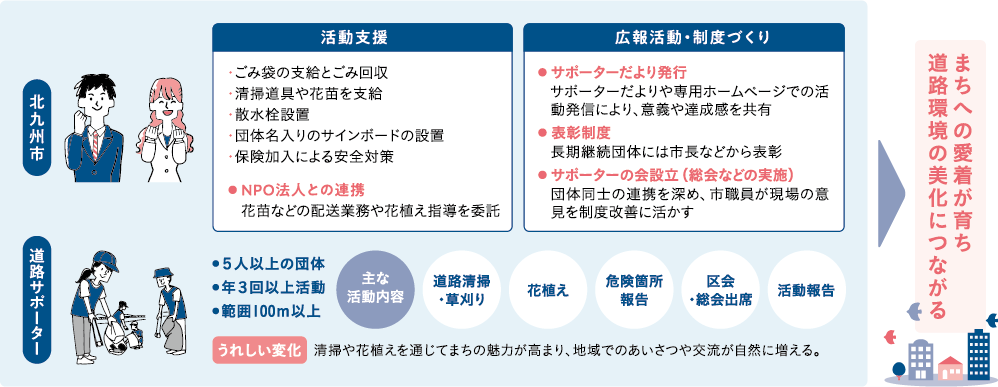

行政と住民が協力する道路美化や安全向上の取り組み

北九州市では、道路清掃や異常の通報、花壇の手入れなどの景観美化を、「道路サポーター」と呼ばれる住民や企業のボランティアが担っている。約9,500人が登録するに至った背景と、継続を支える工夫を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

北九州市

北九州市

都市整備局 道路部 道路計画課

左:課長

楠根 経年(くすね のりとし)さん

中央:係長

泊 伸明(とまり のぶあき)さん

右:主任

合屋 智史(ごうや さとし)さん

清掃活動を行う住民を支援して無理なく続けてもらいたい。

昔から地域住民による自発的な道路清掃が行われていたという同市。そうした清掃活動を、行政としてどう支援していくかを模索する中で知ったのが、国土交通省の「ボランティア・サポート・プログラム」だった。地域住民の協力を得て、国が管理する道路の清掃活動を支えてもらう仕組みだ。

考え方に共感した同市は、制度の概念を取り入れ、平成17年に独自の「道路サポーター制度」を立ち上げた。5人以上で構成された団体が市に申請し、認定を受けることで、道路の美化活動などに参画できる制度になっている。「活動を支えることで、行政と地域が一緒にまちをよくしていけると思ったのです。また、環境への関心が高まり、地域にさらに愛着をもってもらえたらという気持ちがありました」と、制度設計を担当した楠根さんは振り返る。

要綱の検討や資料作成などの準備を進める中で、不安もあったという。「果たして申請がどのくらいあるか気になっていました。当時はSNSがない時代ですから、市政だよりやホームページに情報を掲載し、各区役所と連携して自治会にチラシを配るなど、丁寧な周知を行いました」。こうした取り組みの結果、制度開始の直後から登録希望が相次いだ。任意団体や町内会、企業、高校など、幅広い団体から12件の申請があったという。

▲道路サポーターは、年に3回以上清掃や花植えなどを行う。道路美化とともに地域のつながりも深まっている。

▲道路サポーターは、年に3回以上清掃や花植えなどを行う。道路美化とともに地域のつながりも深まっている。

声を聞く場を設けて対話を重ねゆっくりと進化しつづけてきた。

同制度は行政と住民、NPO法人の三者が連携し、運営する仕組みだ。「道路サポーターは、市が管理する道路のごみ拾いや草刈りを行います。希望する団体には植樹帯などへの花植えもしてもらうことも。また、道路の異常を見つけた際には、通報に協力するなど、日常的な維持管理に関わってもらっています」と、合屋さん。市は清掃用具や花の苗、肥料などの支給に加え、市民活動保険の手配や制度の基盤整備などを担当。物品の購入や配達、花植えの指導をNPO法人が担っている。

この制度は、サポーターの声を取り入れながら、段階的に進化してきた。同市では平成25年、団体間のつながりを深めるため「道路サポーターの会」を設立。各区の意見交換会に加え、代表者が集まる幹事会や全団体が参加する総会も開催し、行政とサポーターが対話を重ねている。「活動の困り事や要望を集約して、制度改善に活かしています。例えば、花の水やりに使う散水栓は市が設置していますが、水道契約は団体ごとにしているため、夏場の水道料金が負担になるという声がありました。これを受け、市が一部を負担する仕組みに改めました」。

制度や活動の情報発信にも力を入れており、「道路サポーターだより」やホームページで活動事例を共有。団体同士の交流や新規参加の促進にもつながっているという。さらに、活動歴10年以上の団体には市長表彰を実施し、国の表彰制度にも積極的に推薦。“表彰を受けて、もっと頑張ろうと思えた”といった声も寄せられており、活動継続のモチベーションになっているようだ。

約9,500人・272団体が登録し地域の交流の場としても機能。

制度開始から約20年がたち、今では約9,500人が道路サポーターとして登録し、272の団体が活動を行っている(令和7年6月時点)。活動対象エリアでは草木が適切に管理されており、見通しのいい道路環境が保たれているそうだ。「交差点付近に雑草が茂ると視界が悪くなり、事故につながりかねません。道路美化は快適な地域環境の維持に加え、交通安全の向上という意味でも有用性があると感じています」と、泊さんは話す。

また、活動を通じて地域とのつながりや充実感を得る人も多い。自治会主体の団体では、月1回の清掃が子どもから高齢者までの交流の場になっている。花植えのときに“こうやって植えるんだよ”と会話が生まれ、顔を合わせればあいさつが交わされるなど、地域のつながりづくりにも一役買っているという。

今後は、引き続き市の広報ツールを使って発信し、すでに登録している団体のネットワークを活かして参加の輪を広げていきたい考えだ。しかし、決して“数を増やす”こと自体が目的ではないという。「自分の手で道路の美化に関わることで、まちへの愛着や誇りにもつながります。地域をきれいにしたいと行動している人に、“この制度を使えば、もっと地域のために力を発揮できるかも”と気づいてもらえるきっかけを増やしていきたいですね」と展望を語ってくれた。

協働による持続的な道路美化の仕組み

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)