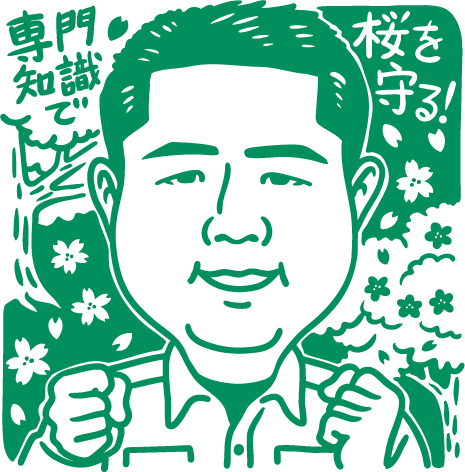

地域資源を保全し、まちづくりに活かしている自治体は多いだろう。日立市(ひたちし)では、歴史的な経緯から、まちのシンボルとなっている桜を保全し、地域の活性化につなげる取り組みを進めている。その中核を担うのが、土木職に就きながら樹木医の資格を取得し、桜の管理に努めている鈴木さんである。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

茨城県日立市

茨城県日立市

都市建設部 さくら課

鈴木 紀裕さん( 入庁11年目)

同市にある「平和通り」の桜並木は、日本の「さくら名所100選」に選ばれており、約1㎞に及ぶ桜のトンネルは多くの人に親しまれているという。「平和通りの桜の更新計画を担当しており、次世代へ引き継ぐため、日々尽力しています」。

市民とともに桜を守る。

大学で土木工学を学び、造園会社に就職しました。受注側を経験して、発注側になりたいと思い土木職として公務員に転職しました。入庁2年目から樹木に関わる仕事をしています。

当市は桜との関わりが深く、歴史は大正時代までさかのぼります。きっかけは、鉱山による煙害です。銅の製錬で出る煙により山の緑が消失。それを受け、企業と市民が連携し、煙に強い品種の桜を中心に約1000万本もの植林を行いました。その後、学校や道路沿いにも植えられ、市民にとって桜が身近なものになったのです。

私が所属するさくら課は令和元年に発足しました。”桜を次世代に引き継ぐとともに、桜を活かしたまちづくりを推進する“という基本理念のもと、桜の健康状態の管理や弱った桜の治療、計画的な伐採や植え替えなどの更新作業に取り組んでいます。

桜を守り、活かしていくには、市民との連携が大切です。当市では、市民や企業と協働で市民会議を発足。これまでの歴史や、先人たちの思いを大切にして、当市らしいまちづくりを進めています。市民団体や高校生とともに桜に肥料を与える活動のほか、100年後に桜の巨木が残る山づくりを目指した整備や、イベントなどの取り組みが活発です。また、子どもの頃から桜を大切に思う意識を醸成するため、小学生を対象に「さくら教室」(写真参照)も開催しています。

▲さくら教室では、桜に関する講話や、校庭で桜の健康状態を診断する体験を通じて、桜とふれあう場をつくっている。

▲さくら教室では、桜に関する講話や、校庭で桜の健康状態を診断する体験を通じて、桜とふれあう場をつくっている。

知識で仕事の質を向上させる。

緑化行政に身を置く中で、造園業者である樹木医から専門的な助言を受ける機会があります。それを通じて、行政側にも専門知識をもつ職員がいて、桜の状態に応じた回復作業など、的確な発注を行う必要があると感じました。こうした背景から樹木医を目指すことを決意したのです。

とはいえ、樹木医になるには幅広い知識が必要。参考書は約700ページあり、本を読むのが苦手な私にとっては挫折と苦労の日々でした。1年半にわたり、平日は出勤前や昼食時、退勤後にコツコツと勉強。休日は図書館で閉館まで残って勉強に専念し、試験に合格することができました。

専門知識を身に付けたことで、仕事の質が上がったと感じます。前例踏襲で同じ業務を業者に発注するのではなく、それぞれの樹木の状態に合わせた依頼ができるようになり、庁内でも助言を求められることが増えました。また、全国の樹木医とネットワークができて、病害虫や樹木の健康状態の診断について知見や最新情報を得て、業務に役立てています。これからも努力を重ね、市民や企業と手を取り合い、桜を次世代に引き継ぐための取り組みに力を尽くしたいです。

取り組みを紹介するインスタグラムはこちら

★あなたのまちのG-people、教えてください。

info@jichitai.works 件名「G-people 情報提供」

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)