マイナンバーカードの普及率は、住民への交付割合を示す指標で、窓口業務や住民サービスの効率化に直結する。令和7年8月末時点の全国平均は約79.4%と高水準に達しているが、地域によって差があり、未取得者への支援や利活用の促進が今後の課題である。本記事では、都道府県別・市町村別の普及率を比較し、向上に成功した自治体の事例を紹介する。

【目次】

• 従来の健康保険証廃止で注目が集まるマイナンバーカードの普及率

• マイナンバーカード普及率の現状と政府目標【令和7年版】

• マイナンバーカードが普及しない理由と課題

• マイナンバーカード普及率の推移と今後の見通し

• マイナンバーカード普及率向上に成功した自治体の取り組み事例

• 今後の普及促進に向けた展望と自治体の役割

※掲載情報は公開日時点のものです。

■普及が進まない要因を理解し、課題解決に向けた施策立案の参考にできる

■普及率向上に成功した自治体の事例から、実践的な取り組みを学び自団体に応用できる

従来の健康保険証廃止で注目が集まるマイナンバーカードの普及率

マイナンバーカードは、国民一人ひとりに割り当てられた個人番号を安全に管理し、本人確認や行政手続きを効率化するためのICカードである。令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められる。

これにより、マイナンバーカードは行政手続きにとどまらず、医療・福祉・子育て支援など日常生活の幅広い分野で活用が進む見通しだ。こうした背景から、各自治体では住民への普及促進や利用環境の整備が一層重要となっている。

出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

マイナンバーカード普及率の現状と政府目標【令和7年版】

令和7年8月末時点の総務省資料によると、全国のマイナンバーカード保有枚数は98,841,560枚、人口に対する保有枚数率(普及率)は79.4%である。この普及率は、自治体におけるデジタル化推進の進度を測る重要な指標といえる。

制度開始当初と比べると大きく伸び、政府が掲げる「ほぼ全国民への普及」という目標に着実に近づいている。一方で、依然として一部の層では取得が進んでいない。全国平均は高水準に達しつつあるものの、地域によって差が大きく、自治体の取り組み状況には明確な開きが見られる。

都道府県別ランキングと地域傾向

.jpg)

マイナンバーカードの都道府県別の保有状況を見ると、全国平均79.4%を上まわる地域が多く存在する。令和7年8月時点で最も高いのは宮崎県(85.1%)、次いで鹿児島県(83.5%)、秋田県(83.4%)であり、いずれも全国上位の水準となっている。一方、下位県では70%台にとどまっており、住民への周知不足や窓口体制の課題などが背景にあるとみられる。

自治体職員にとっては、こうした地域差を踏まえ、次のような視点での分析と取り組みが求められる。

・自治体の普及率を全国平均や上位県と比較し、自団体の位置づけを把握する

・政府目標との差を埋めるための具体施策を検討する

・地域特性に応じたアプローチ(例:高齢者向け申請支援、若年層への情報発信)を進める

市町村別ランキングと格差の要因

市町村別のマイナンバーカード普及率を見ると、上位自治体の多くが90%超を達成している。中でも兵庫県養父市(92.4%)、青森県田子町(91.7%)、長崎県小値賀町(90.5%)など、地方の中小自治体が多くランクインしている。これらの自治体では、公民館や商業施設での出張申請サポートや、広報活動の強化など、住民に近い体制での支援が成果につながっている。

一方で、大都市部では転入転出の多さや窓口の混雑、職員体制や予算の制約などが影響し、申請が定着しにくい傾向がある。

マイナンバーカードが普及しない理由と課題

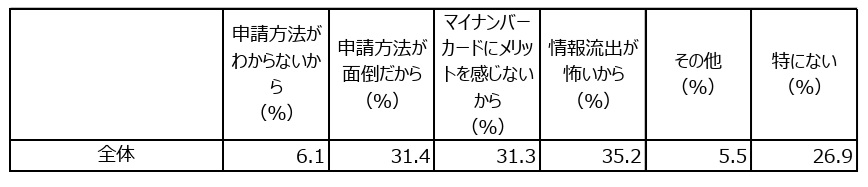

出典:デジタル庁「業種別マイナンバーカード取得状況等調査(ネット調査)」

デジタル庁が令和4年度に実施した調査によると、マイナンバーカードを取得していない理由の上位は「情報流出が怖いから」(35.2%)、「申請方法が面倒だから」(31.4%)、「メリットを感じないから」(31.3%)だった。この結果から、セキュリティへの不安・申請手続きの煩雑さ・利便性の認知不足が、普及を妨げる主な要因とわかる。

ここでは、それぞれの課題と背景を整理する。

個人情報保護とセキュリティへの不安

マイナンバーカードに対しては、「情報漏えいが心配」「行政に個人情報を全て把握されるのでは」といった不安の声が根強い。実際には、ICチップに住所や金融情報は記録されておらず、安全性は技術的に確保されている。こうした仕組みを住民が正しく理解できるように伝えることが重要であり、自治体には制度運用の透明性を高め、不信を解消する広報体制の整備が求められる。

申請方法の煩雑さと世代ごとの取得傾向の課題

総務省の調査では、令和6年時点で60代以上の高齢層の保有率が若年層を上回っている。一方、デジタル庁の調査では「申請方法が面倒」と回答した人が約3割にのぼり、年齢を問わず手続きの煩雑さが普及の壁となっている。特に、仕事や育児で多忙な若年層では申請の優先度が下がりやすく、オンライン申請の利便性を十分に活かせていない。こうした課題を解消するには、スマートフォンからの簡易申請や休日・夜間の臨時窓口など、ライフスタイルに合わせた柔軟な支援策が有効である。

出典:総務省「マイナンバーカードの交付・保有枚数等について(令和6年9月末時点)」

住民が感じるメリットと利用機会の不足

マイナンバーカードは、行政手続きや民間サービスなど多様な場面で活用できるが、日常的に使う機会はまだ少ない。「持っているだけ」「使う場面がない」という声も多く、利用体験の不足が普及の停滞につながっている。

マイナンバーカードでできること(主な活用シーン)

・本人確認書類としての利用(口座開設・転入転出手続きなど)

・健康保険証(マイナ保険証)としての利用

・コンビニ交付サービスによる住民票、印鑑証明の取得

・確定申告や行政手続きのオンライン申請(マイナポータル経由)

・民間サービスでの本人確認(銀行・携帯契約・クレジットカードなど)

これらの機能は行政の効率化や生活の利便性向上に寄与するが、住民がそのメリットを体験として実感できる機会はまだ限られている。自治体には、利用できる場面の拡充と「持っていて便利」から「使って便利」への転換を促す広報が求められる。

出典:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードでできること」

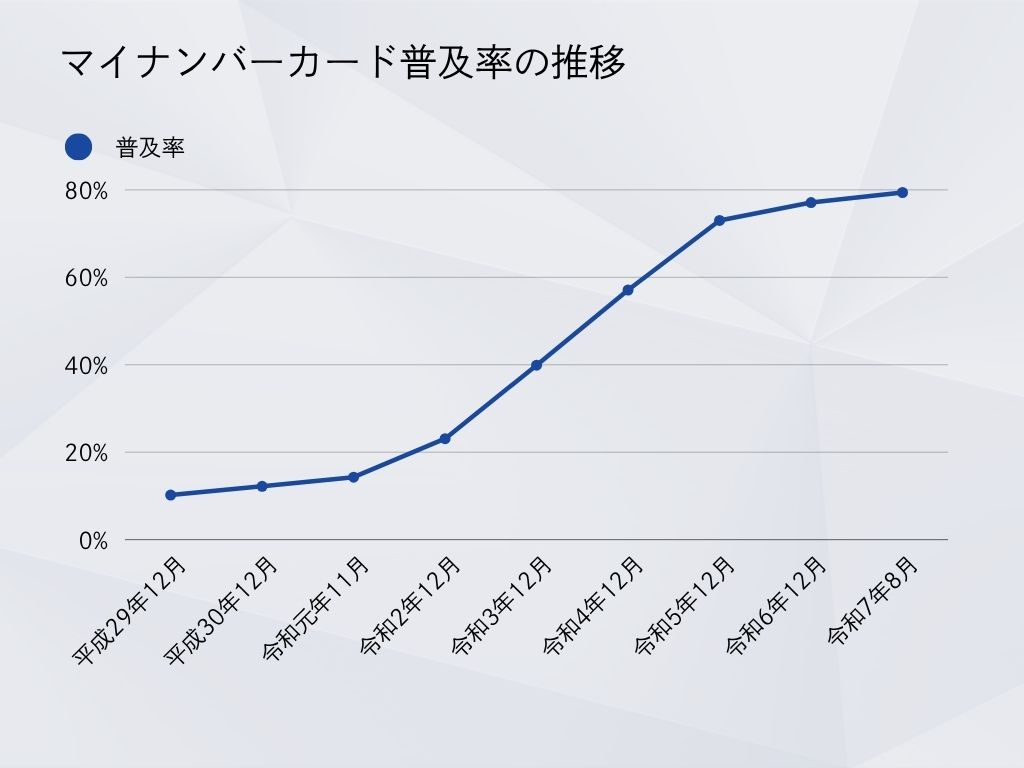

マイナンバーカード普及率の推移と今後の見通し

制度開始当初の平成29年3月時点では、交付枚数率は8.4%にとどまっていたが、マイナポイント事業やマイナ保険証への移行方針を契機に急速に拡大した。令和4年12月に57.1%、令和5年12月に73.0%、令和6年12月に77.1%、そして令和7年8月には79.4%に到達している。

現在は伸び率が緩やかになっているものの、全国平均は80%に迫りつつある。今後は、単なる申請促進だけでなく、住民が「持っていて便利」から「使って便利」へと実感できる利用促進策が、普及率向上のカギとなる見通しである。

マイナンバーカード普及率向上に成功した自治体の取り組み事例

マイナンバーカードの普及が進む中で、自治体によって取り組み内容や成果には差が見られる。ここでは、全国平均を上まわる普及率を達成した自治体の事例を紹介する。いずれも、「申請のしやすさ」「利便性の実感」「地域特性に合わせた施策」が成功のカギとなっている。

兵庫県養父市|出張申請と独自クーポンで高普及率を実現

兵庫県養父市は令和7年8月末時点でマイナンバーカード普及率92.4%を達成し、全国平均(79.4%)を大きく上回った。市では、住民が申請しやすい環境づくりに注力。広報紙やケーブルテレビなど複数チャンネルで周知を行い、公民館や集会所での出張申請、休日対応などで利便性を高めた。また、独自のデジタルクーポン(やっぷるカード)を配布し、取得促進を後押しした。申請支援と即時的なメリットを両立させた仕組みが、高い普及率につながった。

出典:デジタル行政「マイナンバーカード保有枚数率約91%超、広瀬栄市長が取り組む国家戦略特区・養父市のインターネット投票実現への道筋[インタビュー]」

宮崎県都城市|「都城方式」と利活用拡大で普及率88.9%を達成

宮崎県都城市は令和7年8月末時点で普及率88.9%を記録し、人口10万人以上の都市で全国上位。市独自の「都城方式」により、商業施設などで職員が撮影から申請までを一括支援。加えて、移動式申請車「マイナちゃんカー」を運用し、来庁困難な層を支援した。証明書交付を一律150円にしたコンビニ交付やオンライン申請の拡充など、住民が「いつでも・どこでも」手続きできる環境を整備。利便性の高い制度設計が、住民の“取得したい・使いたい”意識を高めた。

出典:都城市デジタル統括課「人口10万人以上の都市で全国1位!都城市のマイナンバーカード普及の取り組み」

富山県朝日町|マイナンバーカード利活用サービス「LoCoPiあさひまち」で普及率を向上

富山県朝日町は令和7年8月末時点で普及率85.4%を達成。マイナンバーカードを活用した地域サービス「LoCoPiあさひまち」を展開し、カードを「生活のキー」として活用できる仕組みを整えた。公共施設やバス停でのタッチ利用、見守り通知、ポイント付与などを実装し、利用実績に応じて特典を得られる。さらに、地域通貨や防災情報連携など令和6年度の多層化構想を推進。カードを「持って便利」から「使って実感できる」存在へと変えたことが、高い定着率につながった。

出典:朝日町役場「マイナンバーカードを活用した新しいサービス「LoCoPiあさひまち」が、2024年1月17日にサービスを開始しました。」

佐賀県鹿島市|申請支援とDX推進で利活用拡大を目指す

佐賀県鹿島市は令和7年8月末時点で交付率85.6%を達成し、全国平均を上回る水準を維持している。地域再生計画の一環として「かしまVer市民サービス変革事業」を展開し、来庁不要の「スマホ市役所」などデジタル手続きを推進。出張申請や個別支援で取得を促した。令和4年度にはDX推進本部を設置し、公民連携やSDGs施策と連動して行政サービスを高度化。今後は、医療・福祉・交通・観光などの分野にも活用範囲を拡大する方針だ。

出典:内閣府 地方創生推進事務局「第35回地域再生計画(B-6_鹿島市)」

【あわせて読みたい】大阪府泉佐野市の取り組み

【あわせて読みたい】大阪府泉佐野市の取り組み

▶窓口事務を丸ごと委託して、新たな挑戦への余白を生む。

今後の普及促進に向けた展望と自治体の役割

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が始まる。円滑な移行のためには、取得促進だけでなく、住民が日常生活の中で“使って便利”と感じられる環境づくりが欠かせない。普及率向上に成功した自治体の多くは、「利便性の体験」と「継続的な周知」を両立しており、これが全国的な普及促進のカギとなる。マイナンバーカードの普及は、行政サービスの向上と、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる社会の実現につながる。

▼あわせて読みたい関連記事

【北海道苫小牧市,三重県伊賀市】担当者が語る

【北海道苫小牧市,三重県伊賀市】担当者が語る

【マイナンバーカードの可能性】

【マイナンバーカードの可能性】

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)