公開日:

マイナンバー制度開始から約10年。制度が進化を続ける中、自治体は庁内調整や住民対応などに懸命だ。この業務に携わってきた職員に、変化についていくポイントと、共創PFの活用法を聞く。

※下記はジチタイワークスINFO.(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

北海道苫小牧市

北海道苫小牧市

総務部

ICT推進室

平田 拓也(ひらた たくや)さん

2000年入庁。障害福祉課などを経て、2014年からマイナンバー制度担当。2021年からはカード交付も担当し、2024年より現職。共創PFアンバサダー。

三重県伊賀市

三重県伊賀市

人権生活環境部

住民課

森 大樹(もり ともき)さん

2004年入庁。広聴情報課、デジタル自治推進局を経て、2022年より住民課でマイナンバーカードの交付を担当。共創PFのアンバサダーも務める。

森:制度が目まぐるしく変わるので、その変化についていくための情報交換が活発です。最近は、特急発行でマイナンバーカードが原則1週間で発行できるようになったとか、1歳未満は顔写真が不要になったとか。令和7年3月に始まるマイナ免許証の話題も多いですね。マイナ免許証では長い方の暗証番号が必要になることもありますが、これを忘れている住民は多いと思います。免許証自体は警察の管轄ですが、暗証番号の再設定など、自治体も無関係ではないんです。

森:はい。マイナンバーカードの普及やスムーズな運用には、広報で住民の理解を促すことがとても重要です。しかし制度が複雑で変化が大きいので、共創PFでは住民向け広報のアイデアも出し合っています。平田さんは以前ガイドブックを作成して、共有してくれましたよね。あれは本当に助かりました。

平田:カードを受け取った住民から、“これは一体何に使えるの?なぜ国は普及を進めているの?”という質問が非常に多かったんです。しかし、保管の留意点や今後必要な手続き、利活用方法までが網羅されている資料がなかったため、自分で作成しました。住民の理解が普及の一番の近道であり、ひいては日本のDX推進にもつながります。そのため、自由に改変OKとして、PowerPointで資料データを共有しました。

森:もちろんです。特に、保険資格をどうやって確認するのかという問題は全国共通なので、情報が飛び交っています。現時点では、しっかり対応できている自治体と、そうでない自治体との差が出てきていると感じています。

平田:マイナンバー制度開始から10年ほど経ちますが、自治体は異動が多いため、ナレッジの継承に課題を感じていました。しかも、特にデジタル敗戦といわれたコロナ禍以降、目まぐるしく制度が改正されています。そのため、新しく担当になった人はもちろん、以前担当していた人が戻ってきても知識のアップデートが必要で、負担が大きいんです。なんとかしたいと考えていた矢先に声をかけてもらい、執筆メンバーとして参加しました。

森:私は以前から、情報系の雑誌に依頼され、マイナンバー初心者向けの記事を書いていたんです。そのときに共著者との縁ができて、執筆メンバーになりました。私からは“初心者向けに、図解を多く載せたい!”と提案。私自身、文章だけでは頭に入ってこないタイプなので(笑)。視覚的に分かりやすいことを重視しました。

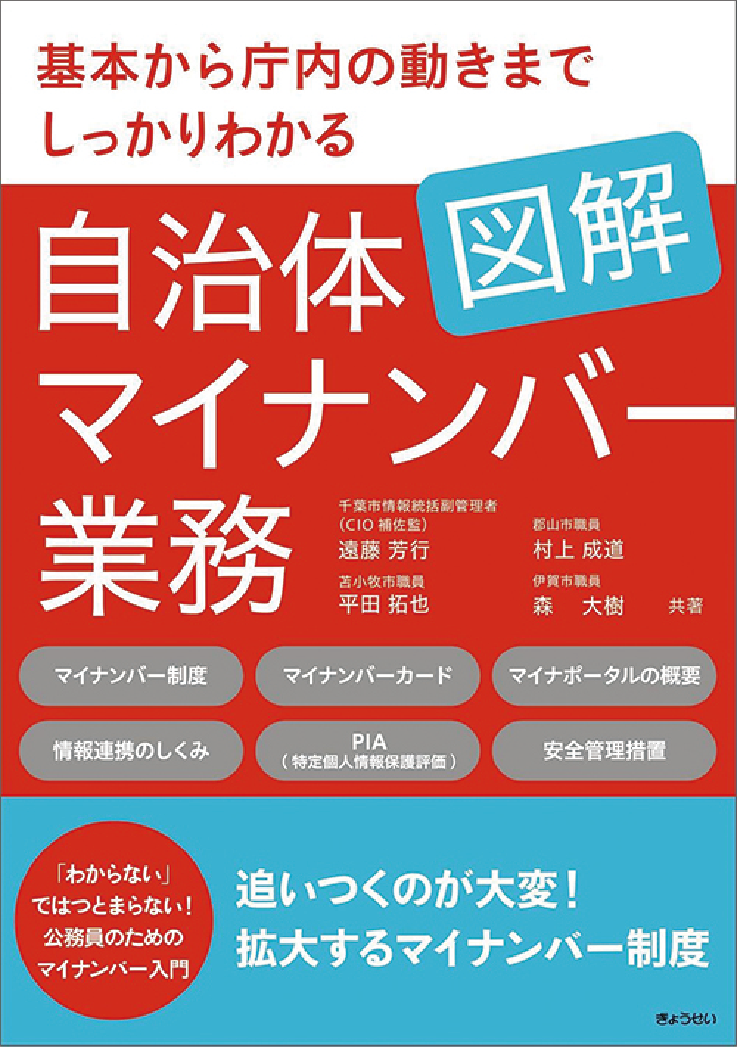

基本から庁内の動きまでしっかりわかる

基本から庁内の動きまでしっかりわかる

図解 自治体マイナンバー業務

遠藤 芳行/平田 拓也/村上 成道/森 大樹(共著) ぎょうせい

“わからない”では務まらない!公務員のためのマイナンバー入門。基礎知識を網羅した一冊で、業務に携わってきた現役職員たちが、主に初心者をターゲットとして制度を解説。現場目線で書かれており、図解も豊富。

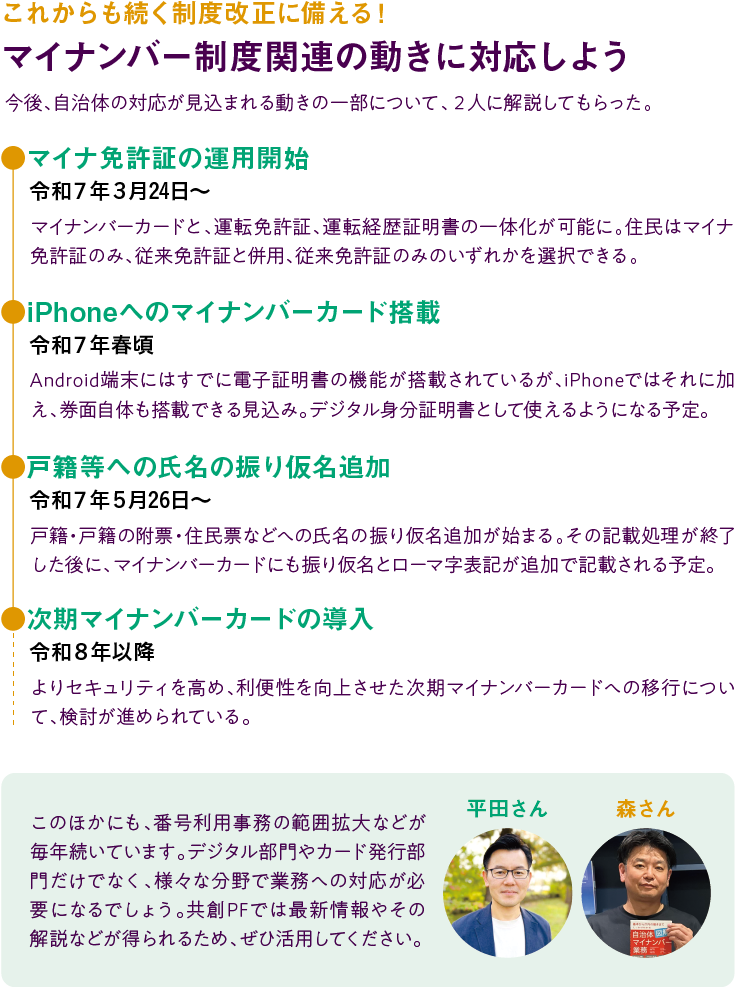

平田:直近ではマイナ免許証がスタートしますし、iPhoneにマイナンバーカード機能が搭載される予定です。その後は戸籍などへの氏名の振り仮名追加が始まり、さらに番号利用事務の範囲拡大や次期マイナンバーカードなど、やるべきことが満載なんですよ。システム標準化も大きな影響があります。様々な分野でデジタル対応が求められており、そのスピード感も以前より格段に上がっているので、自治体はついていくのに必死ですよね。制度が拡大しているので、情報を押さえておかないと住民への説明ができません。共創PFは情報を素早くキャッチできるのでオススメです。全国の自治体の誰かが、最新の情報を発信しつづけています。

森:政府の職員が情報提供してくれるのもありがたいですね。先日はデジタル庁が制作したマイナ保険証の動画が共有されました。新たな制度を住民に伝える際、各自治体が予算と時間をかけて動画などを制作するのは難しいので、こうした広報ツールはとても助かります。自治体職員と政府職員限定のオンライン空間なので、安心してリアルな意見が書けるのもいいですね。

デジタル庁制作の動画はこちら。医療従事者の声を紹介している。

平田:あるとき、参加者から“事業のこの部分をどう進めればよいか……”という質問が投稿されました。私はたまたま事例を知っていたので、「この中に○○市の方はいませんか?」と書き込んだところ、その自治体の職員が「ハイ!」と手を挙げるように対応してくれたんです。まるでドラマの“この中にお医者さんはいませんか!”というワンシーンのようで、複数自治体の横連携の様子に、まさに共創の力を実感しました。また、リアルタイムで情報を共有できる仕組みは、システム障害の切り分けにも役立ちます。問題が局所的なものか、広範囲に影響しているのかをすばやく判断できるからです。

森:私は住民向けの出前講座をやる機会が多いので、できるだけ楽しく、集中して聞いてもらえるような“ネタ”をたくさんつくっているんです。なので、ここに新ネタを書き込んで試してみたり、「講座で披露したらスベりました」と結果報告をしたりしています(笑)。真剣な議論から気軽なやりとりまで、皆さんからコメントやスタンプでリアクションがもらえる、それがこの場所のいいところですね。

平田:全国の自治体のうち、人口3万人未満の市町村が半数以上です。小規模自治体では一人で多くの業務を担当していて、孤独に感じることもあると思います。特にマイナンバー制度は、法律にもとづく制度。少なくとも自分のほかに1,787人の担当者がいると感じられるのが、共創PFです。ぜひ参加してください。

森:全国の職員と一緒に仕事を進められるというのは、心強いですよね。自分と同じように悩んで、頑張っている人がどこかにいる。それを感じるだけでも元気が湧きます。一人じゃないよ、と伝えたいですね。ともに乗り越えましょう。

地域通貨の失敗例から学ぶ|自治体施策を成功に導く5つのポイント

![【連載】地方創生の新たな展開-岸田内閣審議官に聞く[下]新たな政策の「5本柱」とは。](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.jichitai.works%2Fuploads%2Farticles%2F2025-12-10-17-54-13_2510-shingikan-03-737x387.webp&w=256&q=85)