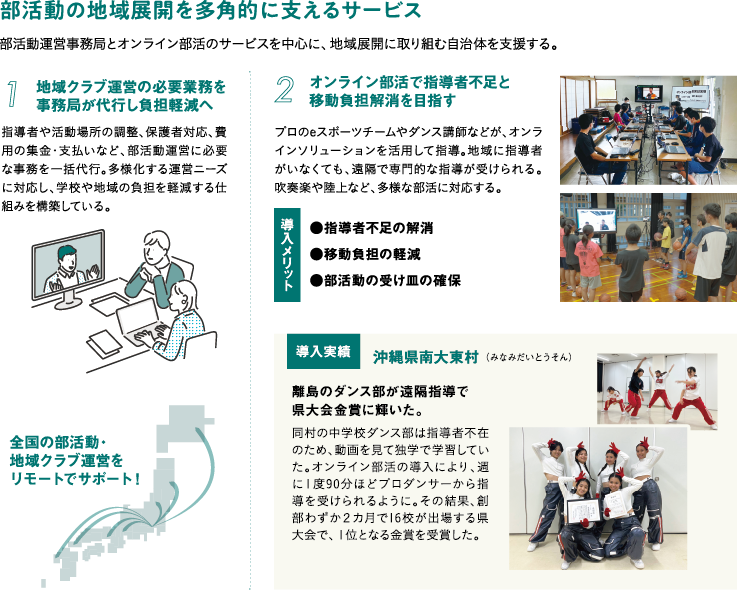

部活動の地域展開サポートサービス

部活動の地域展開が進む中、長野市では指導者や活動場所、移動手段の確保が課題に。そこで、一時的な解決ではなく、民間企業と連携し、継続して活動できる仕組みづくりに挑んでいるという。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]近畿日本ツーリスト株式会社

長野市

長野市

スポーツ部 スポーツ課 課長補佐

金沢 敦(かなざわ あつし)さん

現状の課題の解決策を探るため実証事業に乗り出した。

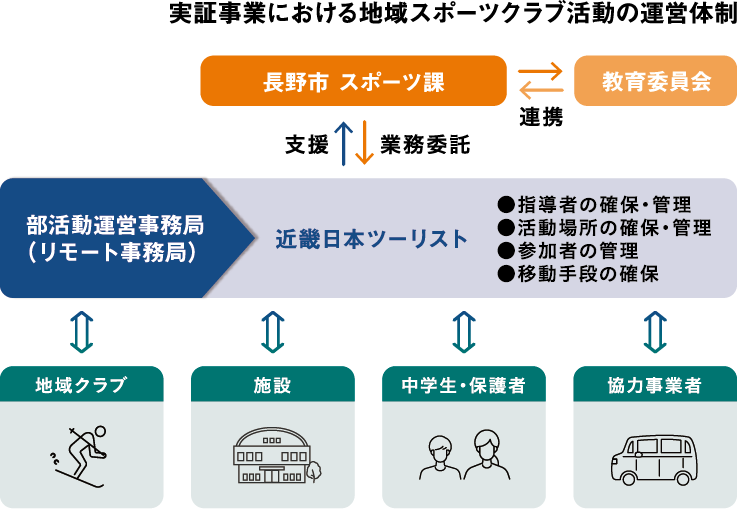

部活動を学校単位から地域単位の取り組みに広げていく、部活動の地域展開が進められている。しかし、多くの自治体が、教員に代わる指導者の確保や活動場所の不足、そして移動手段の確保など共通の課題を抱えているという。同市も例外ではなく、段階的に移行を進める中で同様の課題に直面していた。

市街地と中山間地域の両方を抱える地理的特性をもつ同市。金沢さんは、「中山間地域では、地域クラブを立ち上げるための人材が不足していて、活動体制が整いにくいのです。一方、市街地では活動場所の確保が難しく、クラブが増えれば増えるほど、場所の取り合いになります」と話す。そして、場所を問わず共通して浮かび上がった課題が、移動手段の確保だった。「保護者の送迎に依存している現状の改善は、今後の継続性を考える上でも避けて通れない課題でした」。

解決の糸口を見つけようと、同市では仕組みをゼロから一緒につくっていけるパートナーを募集。プロポーザルを経て、「近畿日本ツーリスト」との実証事業がスタートした。選定理由となったのは、提案力の高さや、修学旅行などで培った教育現場への関わり、自治体業務への深い理解。他自治体での導入実績があったことも、信頼感につながったという。

当事者視点の運営支援により地域展開の新たな形を目指す。

実証事業では、部活動の地域展開モデルを構築するため、既存の地域クラブであるソフトテニスと、これを機に新たに立ち上げたスキーを対象に進めた。「新たな活動をするチャンスと捉えました。中山間地域の資源を活用したクラブ活動に取り組めれば、市街地に集中しがちな種目の偏りをなくし、市内全体で活動できる環境をつくれると考えたのです」。

その中で、運営の中核を担うリモート事務局を設置。指導者・施設との調整、会費や参加者の管理、保護者への連絡、さらには地元の事業者に協力を呼びかけ移動手段の確保などを実施。地域で部活動を運営することで新たに発生した煩雑な事務業務は、同社が一括して請け負った。「保護者からの急な欠席連絡や、細かい要望にも柔軟に応えてくれて助かりました」。こうした連携のもと、同社が主体となって地域のクラブ活動を支える新たな運営体制の形が見えてきた。関係者が子どもたちへの指導に専念できる環境をつくれたほか、保護者の満足度も高く、“きめ細かな対応で、安心して子どもを預けることができた”といった声が寄せられたという。

「地域のリソースを活用して運営するモデルが形になったと思います。学校や行政だけでは限界がある中で、事業者が参画する仕組みにチャレンジできたのは、大きな成果でした」と話す。

負担を分かち合いながら、多様な担い手で支える体制へ。

実証事業を通じて、地域展開における具体的な運営モデルが形成されつつある同市。金沢さんはリモート事務局について、「部活動を地域に広げていくにあたり、事務局運営の難しさは、保護者対応に尽きるのではないでしょうか。そこに不満をもたれてしまうと、その後の活動がしづらくなりますし、信頼関係をいかに築いていくかが重要だと思います。そのため、安心して任せられるというのは、期待していた以上の価値がありました」と振り返る。今回の実証事業では課題も見えたが、それも含めて成果だと捉えているという。「学校や行政だけで実施できる話ではないので、協力してもらえる地元の事業者を増やしていく予定です」。

同市が目指すのは、“一部の人だけに負担が集中しない体制”だ。学校、クラブ関係者、保護者、事業者がそれぞれの立場で役割を担い、関係者全体で支え合う仕組みづくりを進めている。今後、同社に求めるのは、多様な関係者を柔軟につなぐ地域のハブとしての役割。「多様な主体の参画を促し、連携の起点を担ってもらうことで、持続可能な仕組みが育っていくはずです」と期待を寄せる。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)