庁内デジタル格差の解消と業務効率化

ICTやAIとの付き合い方が上手な人、そうでない人……。デジタル化が進むにつれて違いは明確になり、DXの施策を進める際に障壁になることがあります。そんな状況に悩む職員に向けたセミナーを開催。

今回は、DX推進に挑戦する3つの自治体から担当職員が登壇。それぞれの取り組みを紹介すると同時に、クラウドの分野で自治体を支援する事業者からもアドバイスをもらいつつ、デジタル格差の解消に向けたアイデアを交換しました。

■タイトル:庁内デジタル格差の解消と業務効率化

■実施日:2025年5月14日(水)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:286名

■プログラム:

第1部:生成AIが切り拓くデジタル格差解消への道筋

第2部:LGWANクラウド移行のリアル:那須塩原市とクラウドエースの二人三脚!成功するクラウド移行の秘訣とは?

第3部:自治体業務におけるAI活用 ~長岡市の効率化の取り組み~

第4部:DX人材育成方針にもとづくDX関連研修~知識・スキルの向上の両立に向けた職位別研修~

生成AIが切り拓くデジタル格差解消への道筋

全国の自治体が抱える人口減少問題。こうした社会の変化に対し、横須賀市は“変化を力に”を合言葉にして改革を進めてきた。第1部では、そんな挑戦の1つである「生成AIの導入」について、改革をリードしてきた職員が取り組みの内容を振り返る。

[講師] 太田 耕平 氏

太田 耕平 氏

横須賀市

デジタル・ガバメント推進室

プロフィール

都市部、市民部、財政部を経て、2019年に市役所内のシンクタンク組織である都市政策研究所で横須賀市基本構想・基本計画策定を担当。2023年デジタル・ガバメント推進室に異動。スマートシティ、生成AIチームのリーダーを務め、2024年4月から現職。

人口減少に負けないまちを目指し、立ちあがったプロジェクト。

私が所属するデジタル・ガバメント推進室は、担当部長を含めて27名の組織です。うち8名がDXの推進、スマートシティの推進、生成AIの活用推進を行っています。情シスとDX推進課が一体化したイメージです。

当市の抱える課題で、代表的なものが人口減少です。今後の人口は着実に減少していく推計が出ています。原因は主に自然減です。ここへの対策も大切ですが、減少を前提として、今住んでいる人を幸せにするまちづくりが必要だと考えています。そうした中で行政サービスを維持していくには、テクノロジーを活用して生産性を上げていくことが不可欠です。

人口減少、少子高齢化、そしてテクノロジーの進歩といった変化は、今後のまちづくりの前提となる。その考えをもとに、2022年に「YOKOSUKAビジョン2030」という基本構想・基本計画を策定しました。市にかかわる人全員が共通して見据える未来を記しています。

そこで示している未来像が「変化を力に進むまち。横須賀市」というもの。そして「誰も一人にさせない」という精神。これは本セミナーのテーマである“デジタル格差の解消”にも通じる考えです。

このような目標に向かって進む中、2年前の3月29日に市長から「ChatGPTという面白いツールがある。これを使って何かできないか」という話がありました。我々も生成AIをリサーチしていたので、「待ってました」と一気に事業化を加速。4月20日には全職員が利用を開始しました。全庁利用は自治体初だったのですが、やるからには一番をねらおうと、プロモーションの観点からもねらっていきました。

このChatGPTを導入した理由は、「大規模言語モデルは文章を扱うことができるAIである」、これに尽きます。役所では膨大な文書を扱っており、作成には時間と労力がかかります。かつ、分かりやすい内容にすることが必要。これはChatGPTが得意な分野であり、有用性は高いと判断しました。

また、全職員へ導入したのは、今後ITインフラの重要な位置を占めるであろう生成AIをまずは触ってもらい、それによる意識の改革を図りたい、というのがねらいです。デジタル格差をつくらない、というのも1つの目的でした。

生成AIのフル活用に向けて進められた様々な取り組み。

続いて、ChatGPTの利用実態について説明します。

当市の場合、ビジネスチャット経由で活用しており、その環境にある職員3,800人中2,300人、約60%が使ったことがある状況です。特徴的なのが、年齢に関係なく利用されている点で、若い人とベテラン勢との格差がありません。では、このツールをどのように浸透させていったのか。実施してきた取り組みは主に以下のようなものです。

チャットGPT通信は、現在23号まで出ています。表紙は生成AIで作成し、エンターテインメントに振り切った内容です。生成AIを使うとこんなに面白いことができる、こういう使い方がある、と興味を持ってもらえる内容にしています。

続いて、研修です。この分野の権威である深津貴之氏監修のプログラムで、スキルの底上げを図りました。令和5年の7月と8月に実施、リアルタイム、アーカイブ含めていずれも400名近い参加がありました。

利用喚起のイベントとしては、活用コンテストを実施しました。52件の応募があり、最終審査は、市長や深津氏を前にしたプレゼンテーションで優勝者を決定しました。

また、ホワイトハッカーコンテストも行っています。絶対に失言しないチャットボットを作り、それを職員が攻撃して失言を引き出すというものです。ボットは「ニャンぺい」と名付け、より不謹慎なことを言わせた人を表彰するという立て付けで実施。職員は4600回以上攻撃し、101件のバグ報告がありました。ゲーム感覚で参加しながらAIの特性を学び、自然にスキルが上がっていく仕組みです。

ちなみに、職員へ周知しているルールは以下で、難しいことは伝えていません。難しいことを伝えると敬遠されたり、本当に守ってほしい部分が薄れたりするので、4点に絞っています。

続いて、市民に向けた取り組みを紹介します。

1つ目は、市長アバターによる英語での情報発信。市内に住民登録のある外国籍の方や、米軍基地の関係者に市長のメッセージを届けるものです。「生成AIの力で言語の壁を越える」をテーマにしています。

次に「ニャンぺいプロジェクト」の市民向け展開です。庁内のホワイトハッカーコンテストを経て、外部にも展開しました。全国から3万回以上攻撃していただき、失言率も大幅に下がりました。

ただし、市民向けに実装するにはもう一歩です。生成AIの進化に対応しきれていないというのが原因の1つだと思います。こちらは引き続き研究を続けます。

最後に、生成AIは既存の情報系のツールの中でも、かなりハードルが低く、利用メリットも大きいです。まだ利用したことがないという方がいれば、無料サービスもあるので、ぜひ触っていただき、業務にも活用してみてはと思います。

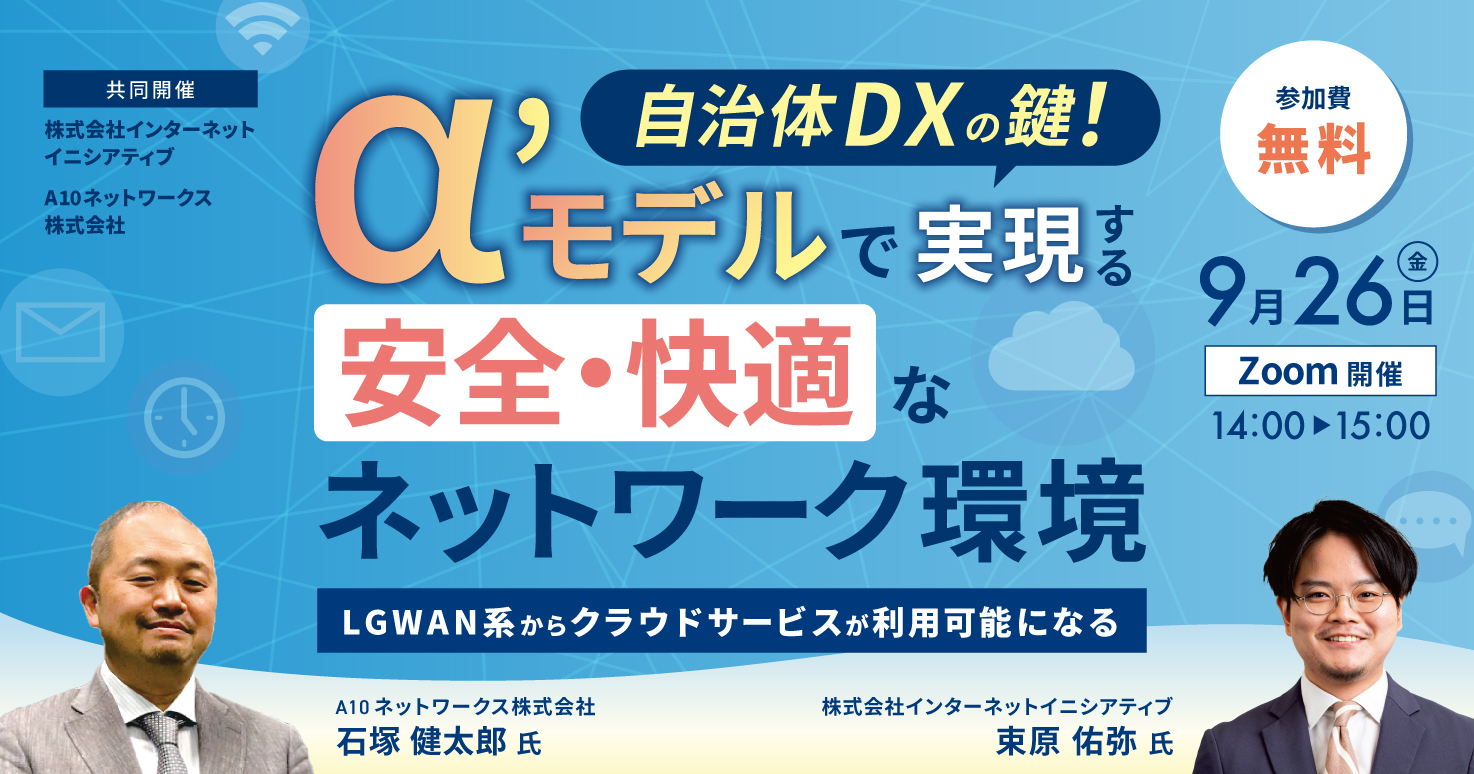

LGWANクラウド移行のリアル:那須塩原市とクラウドエースの二人三脚!成功するクラウド移行の秘訣とは?

第2部では、自治体のクラウド化をサポートする事業者が登場。実際にサービスを提供した際の活動を踏まえ、どのようなプロセスで進めていったら良いのか、最新ソリューションの紹介も含めて伝えてくれた。

[講師] 吉村 恒平 氏

吉村 恒平 氏

クラウドエース株式会社

事業推進本部 第四事業部 カスタマーエンジニア

プロフィール

システムインテグレーション会社にてインフラエンジニアとしてメインフレームからオープン系まで設置導入を担当。2019年、クラウドエース入社。内製化支援サービスであるCloud Booster を企画ローンチ、製造業、流通小売業、自治体など幅広い業界のお客様を担当し、提案からプロジェクトの進行等を担当。

クラウド化に向けて、スタート地点から伴走者をつとめる。

当社は、Google Cloudを専業とするSIerです。このパートでは、自治体におけるクラウド活用の事例と、最新のソリューションを紹介します。

まず、Google Cloudについて簡単に説明します。このサービスはGoogleが自社インフラを誰もが手軽に使えるように提供しているものです。世界で日々何十億人というユーザーが安定的に利用しています。

日本でもガバメントクラウドに認定されており、セキュリティ面でも評価されていると同時に、最先端の技術が容易に利用できる点が特徴であり、大きな強みです。

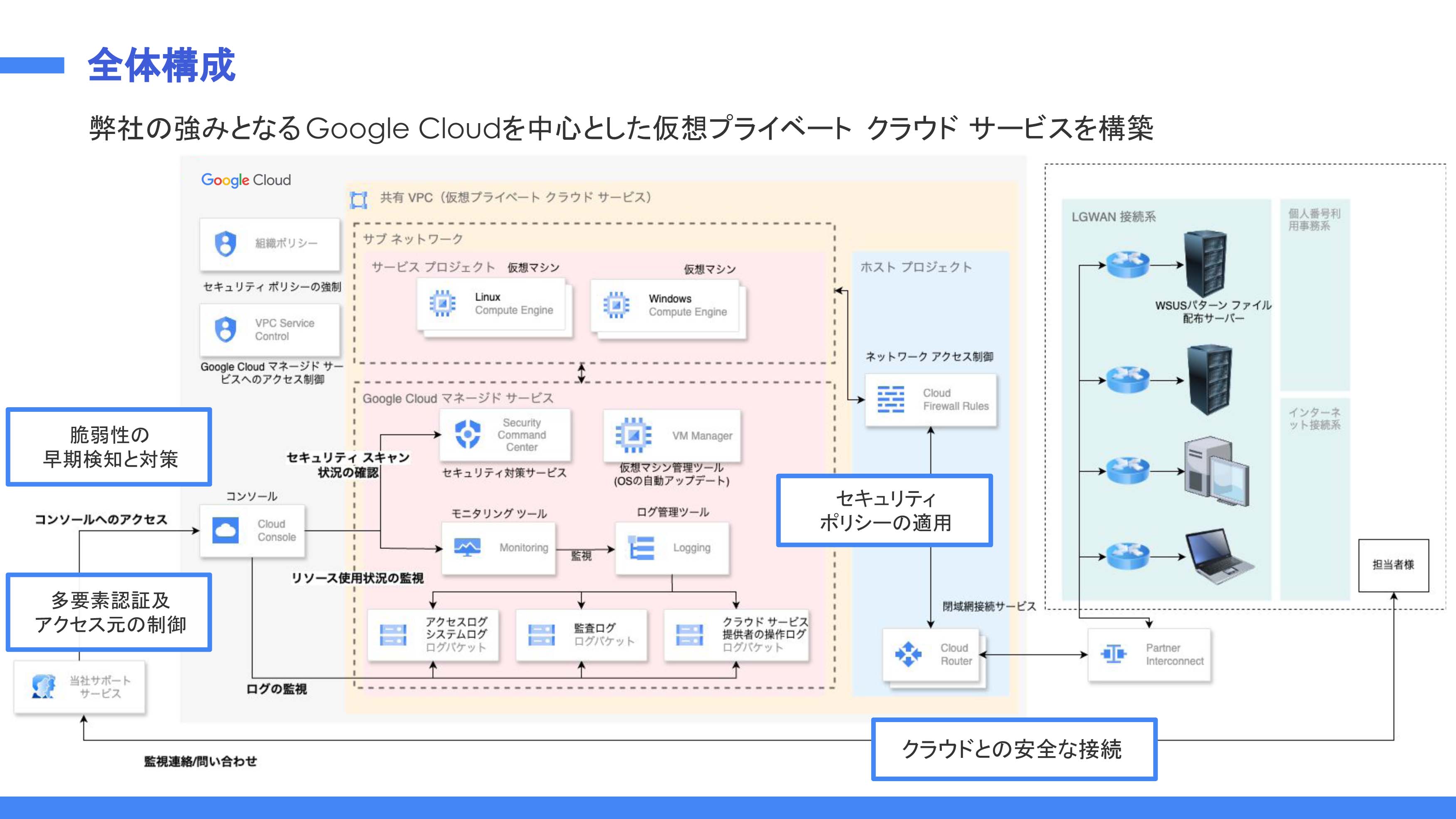

このGoogle Cloudを自治体が使う場合、どのような経路があるのか。基本的にはインターネット接続になるのですが、これはセキュリティ的に好ましくない。これに対し、LGWANから直接閉域網でつなぐ構成がとれるので、ぜひこの方法で使っていただくのがよいかと思います。

では、実際に自治体へ提供した支援の内容についてお伝えします。

自治体が抱えていた課題として、主に2つの点がありました。まず、オンプレミスで運用する場合の、高額な初期費用。さらに構築後の運用も職員の負担になるという点です。

ここにGoogle Cloudを適用することで、抜本的な変化を生むことができます。さらにサーバーの増強やシステムの変更、負荷分散の柔軟性などで生み出した改善効果が、結果として住民サービスの向上につながる。こうしたゴールを目指しました。

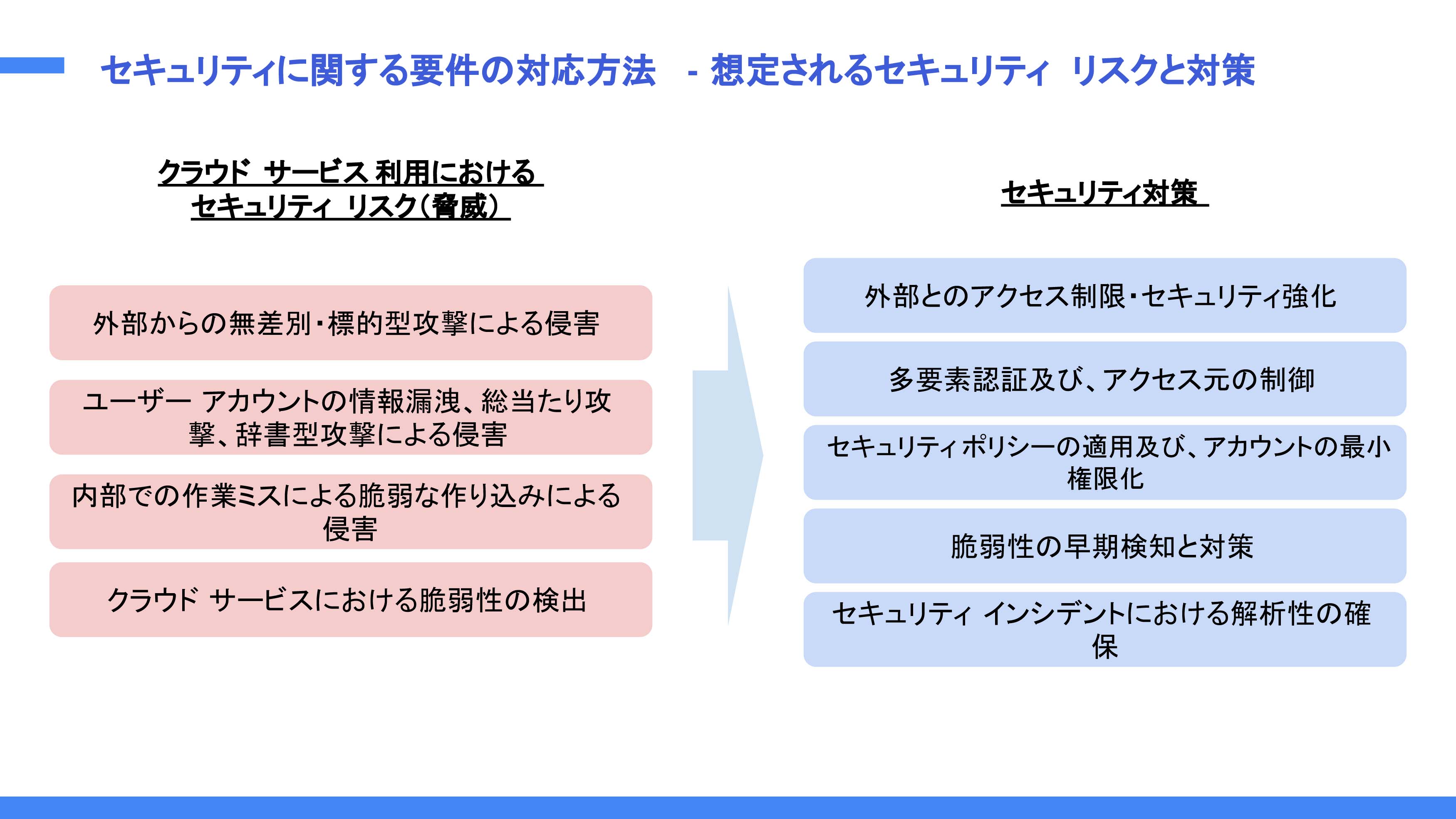

ここで、オンプレのシステムをクラウドに持っていく時に考えなくてはいけない点があります。主なものは下図の通りで、右側のような対策を施す必要があります。

このケースは1年がかりの支援だったのですが、クラウド移行の前に、セキュリティガイドラインの改定支援から始めました。週2回の定例会議を設定し、課題を1つずつあげて、皆で議論して解決していくというサイクルです。そこでたたき台を作り、ブラッシュアップの後に手順書を作成しています。

ここからはLGWAN移行中の支援に入っていきますが、専門職ではない担当者に寄り添うことを心がけ、何かを説明する時は図を描き、専門用語をなるべく使わず、理解を深めていただきながら二人三脚で作業を進めました。できあがった構成が下図です。

図の右側にLGWAN環境があり、閉域網でGoogle Cloudにつながって、安全な接続はもちろんセキュリティポリシーもきちんと適用される仕組みに仕上がっています。

自治体業務に活かせる最新ソリューションの機能とは。

次に、業務効率化を支援する最新ソリューションを紹介します。

業務の中では、“検索”という作業が欠かせないと思いますが、ある統計によると1日に平均1時間は検索に使われており、さらに解決できていないケースも多く、ここがストレスの一要因となっているそうです。

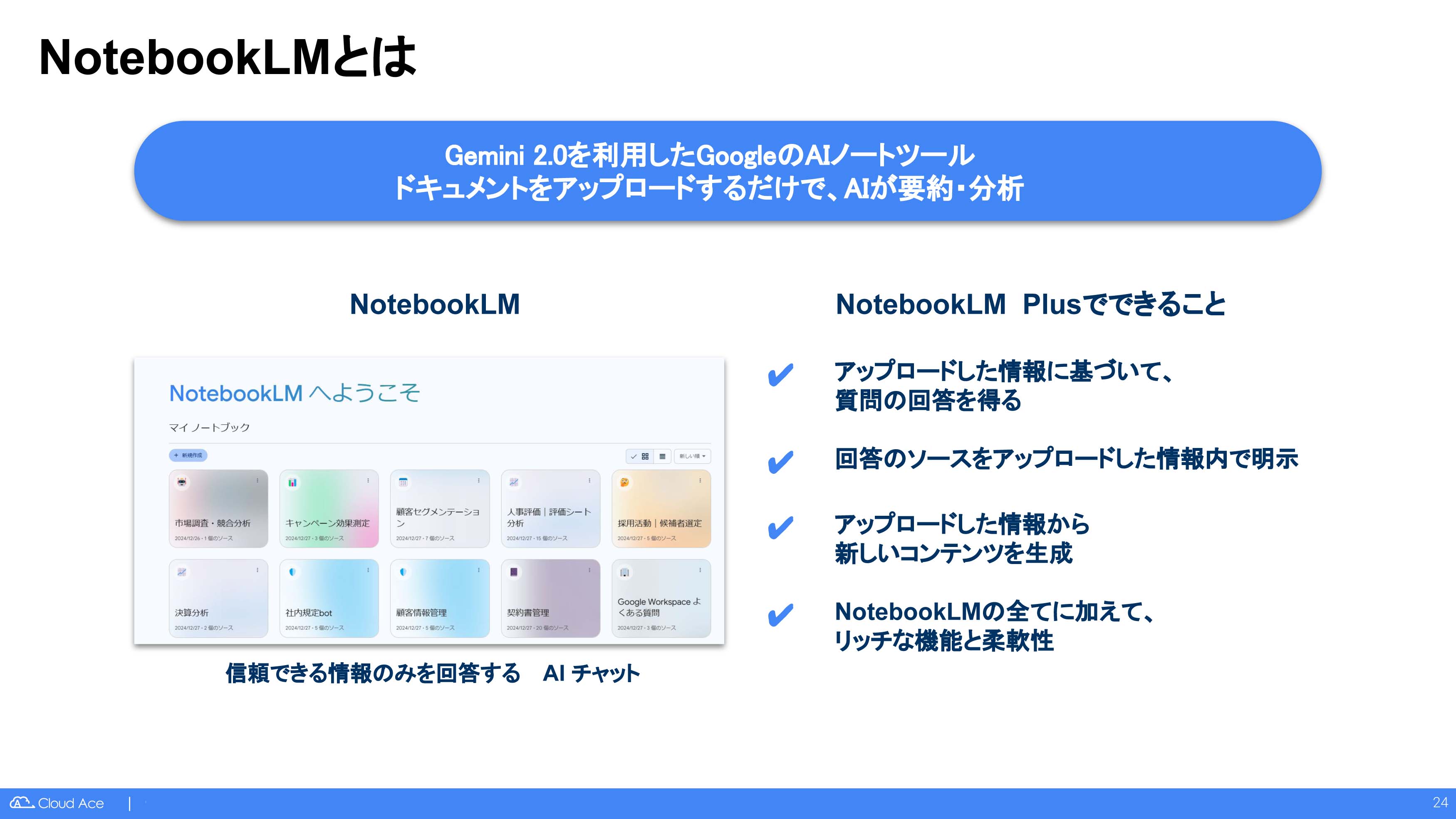

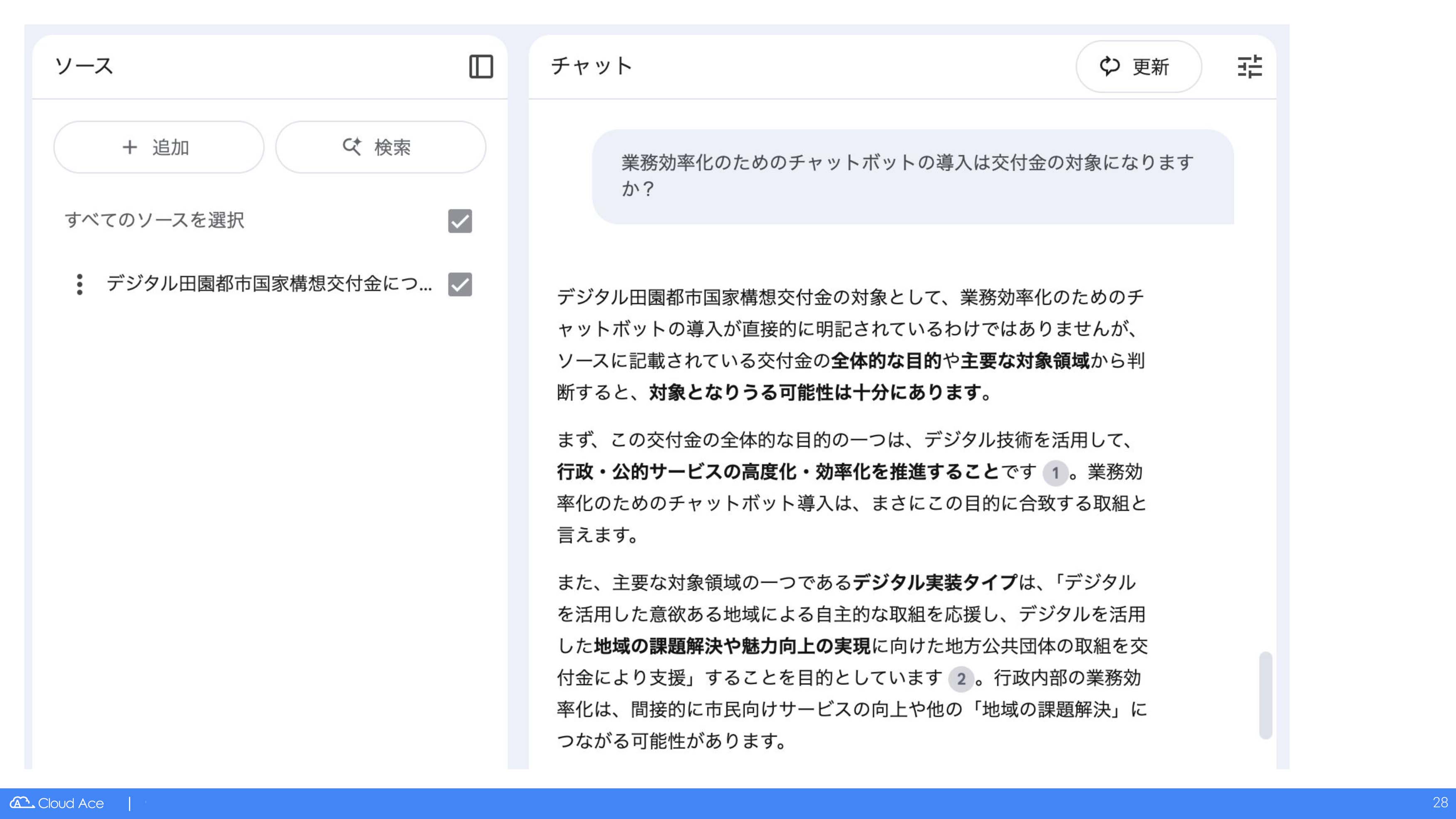

こうした課題に対し、Googleは「NotebookLM」を発表しています。生成AIがNotebookに付いたような製品で、自分がアップロードした情報にもとづく回答が得られる仕組みです。

ユーザーがアップロードする資料は、PDFやドキュメント、スライドなどでOK。例えば「デジタル田園都市国家構想交付金について」という資料をアップロードしておき、「主要な対象領域は何ですか?」と自然言語で聞くと、生成AIが要約して答えます。そこからさらに深掘りの質問をするとか、あるいは「この情報を元にアイデアを膨らませて」と指示を出せばAIが考え、答えてくれる。こうした機能を持つソリューションです。

このNotebookLMをより便利にする機能として「Google Agentspace」というものがあります。必要な情報を職員がアップロードするのではなく、自動で収集してくれるという機能を有しており、定型的な業務を自動化することも可能です。カレンダーへの予定追加や、メール送信などもAIエージェントが自動で遂行。専門的知識がなくても意思決定が可能になり、眠っているデータの活用にもつながることが期待できます。

当社ではAgentspace導入支援パッケージとしてサービスを提供しており、当社のエンジニアによる1カ月の伴走構築プログラムが内包されています。他にも、Google Cloudの利用に関する質問などがあれば、ぜひお問い合わせください。

自治体業務におけるAI活用 ~長岡市の効率化の取り組み~

AIの活用範囲は広い。自治体業務に取り入れる際にはどのようなステップを踏み、どうやって拡大していけばいいのか。長岡市の職員が、同市の取り組みにおける一連の流れを解説しつつ、AI活用のヒントについて語る。

[講師]写真.jpg) 笹川 将 氏

笹川 将 氏

新潟県長岡市 DX推進部 行政DX推進課

プロフィール

東京のIT企業で5年間システムエンジニアとして実務経験を積んだ後、長岡市役所に入庁。現在は行政DX推進課に所属し、行政組織内のDXの推進に取り組む。

民間企業での開発経験と行政機関での業務知識を活かし、庁内業務プロセスのデジタル化と効率化を推進。日常業務の効率化とペーパーレス化を進め、職員の業務負担軽減に邁進中。

庁内へ段階的に浸透させる“長岡市流”のAI活用。

私は以前、民間のIT企業でSEとして勤務し、3年前に当市に入庁しました。現在は行政DX推進課に所属して、庁内DXやAI利活用の推進などを担当しています。このパートでは、庁内のデジタル格差の解消と業務効率化というテーマの中で、自治体業務におけるAIの活用、当市の効率化の取り組みについてお話しします。

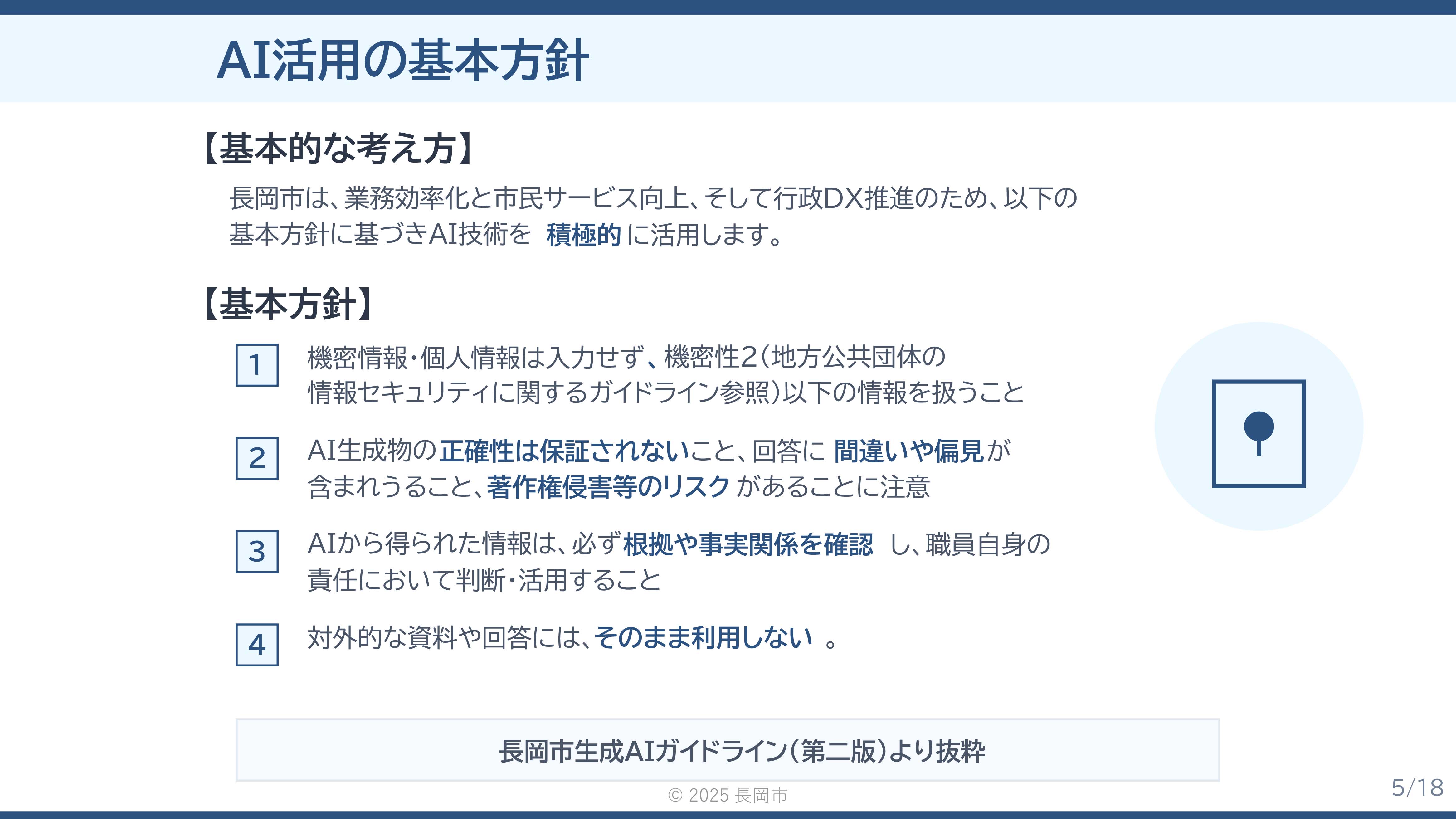

当市がAI活用を進める上での基本的な考え方は、業務効率化と市民サービスの向上、そして行政DXの推進をするために、AI技術を積極的に活用する、というものです。ただし、安全性の確保やルール遵守も必要なので、ガイドラインも策定しました。基本方針は以下のようなものです。

こうした方針に沿って進めた具体的な取り組みについて紹介します。

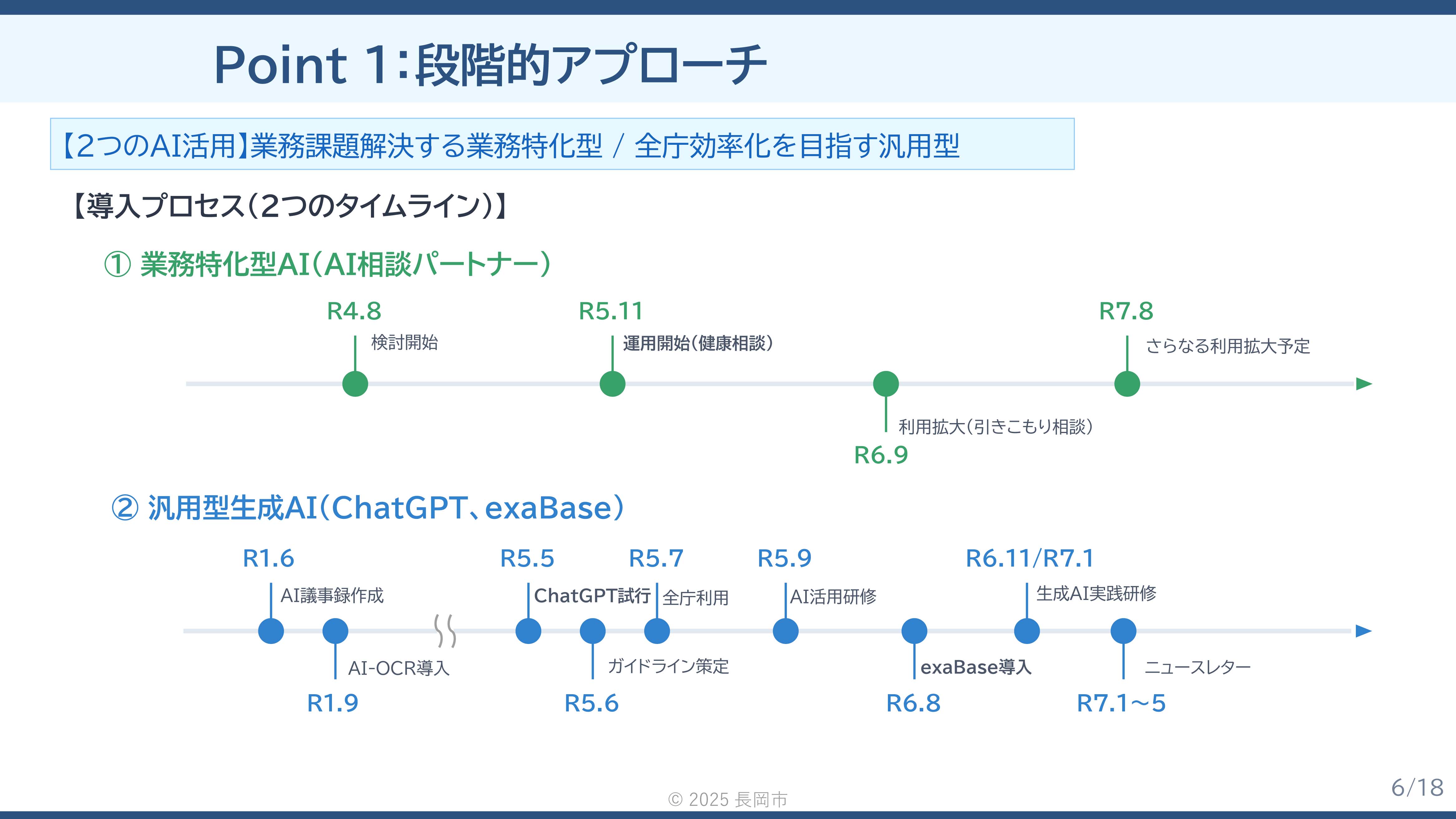

特徴的なのは、「段階的なアプローチ」です。当市ではAI導入を一度に大規模に行うのではなく、段階的に、そして複数のアプローチを並行して進めてきました。まず特定の業務の課題を解決するための“業務特化型AI”の導入です。健康相談業務での負荷軽減という課題に対応するため、AI相談パートナーという支援ツールを導入しました。効果が見込める部分からスモールスタートで進め、利用範囲を順次拡大しています。

それと並行して進めたのが、全庁的な業務効率化を目指す“汎用型の生成AI”の導入です。令和5年6月に利用ガイドラインを策定し、7月から全庁利用を開始しています。職員向けの生成AI活用研修も行い、翌年8月には行政向け生成AIツールの「exaBase」を導入。以降、利用促進を進めています。

このように、試行とルール整備、啓発を繰り返すフローで進めて、早期の活用の開始とノウハウの蓄積を図ってきたところが当市の特徴です。

作業時間72%削減も! 様々な効果を生んだAI活用事例。

次に、業務効率化の事例をいくつかお伝えします。

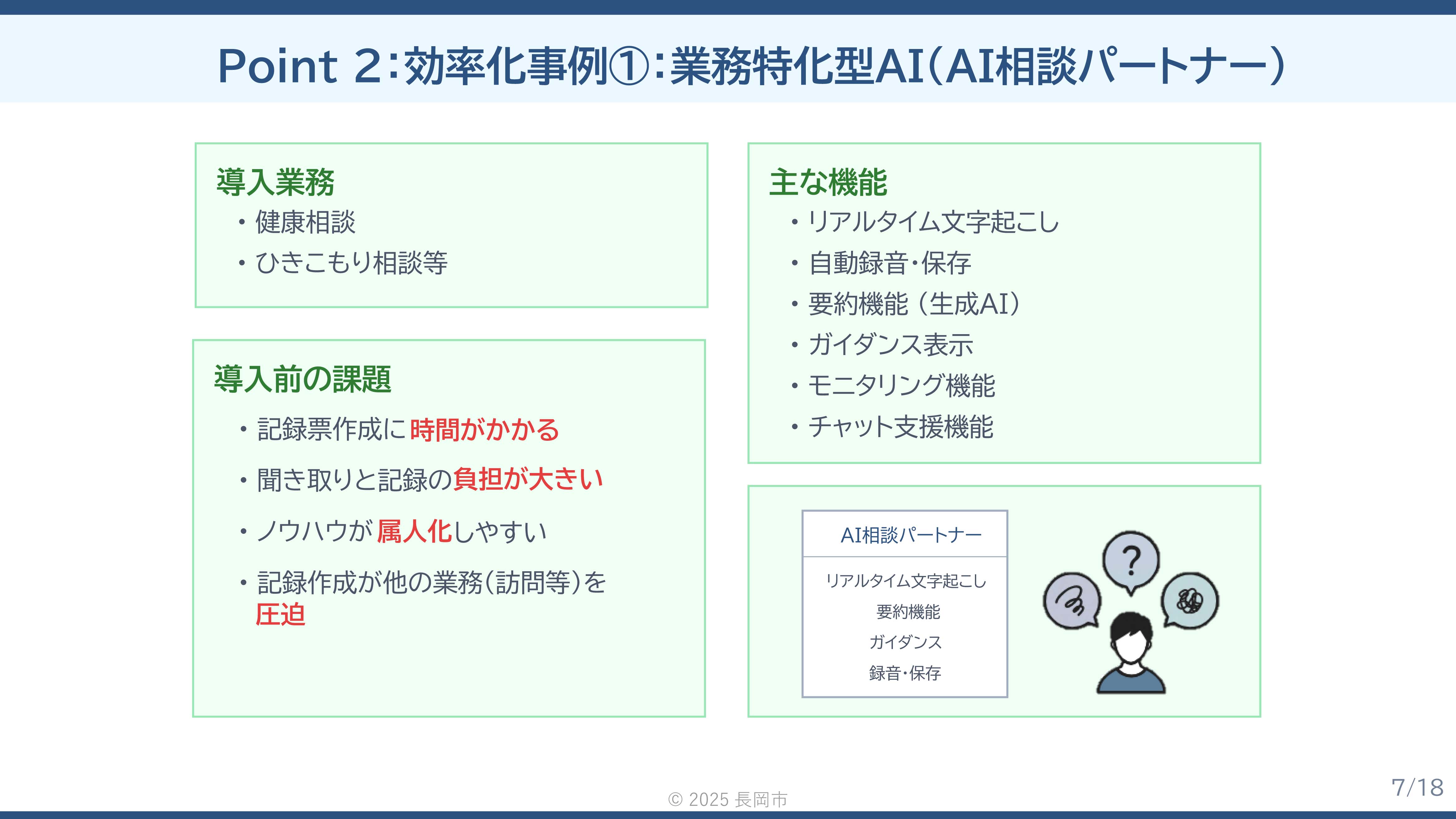

まず、前述のAI相談パートナーについて。これは、主に市民からの健康相談や引きこもり相談といった電話での相談業務で活用しているものです。

以前は相談記録表の作成やその後の作業が職員の負担になっていました。それに対し、導入後は平均的な作業時間が72%削減。業務の質の向上にもつながっています。職員からも好評です。

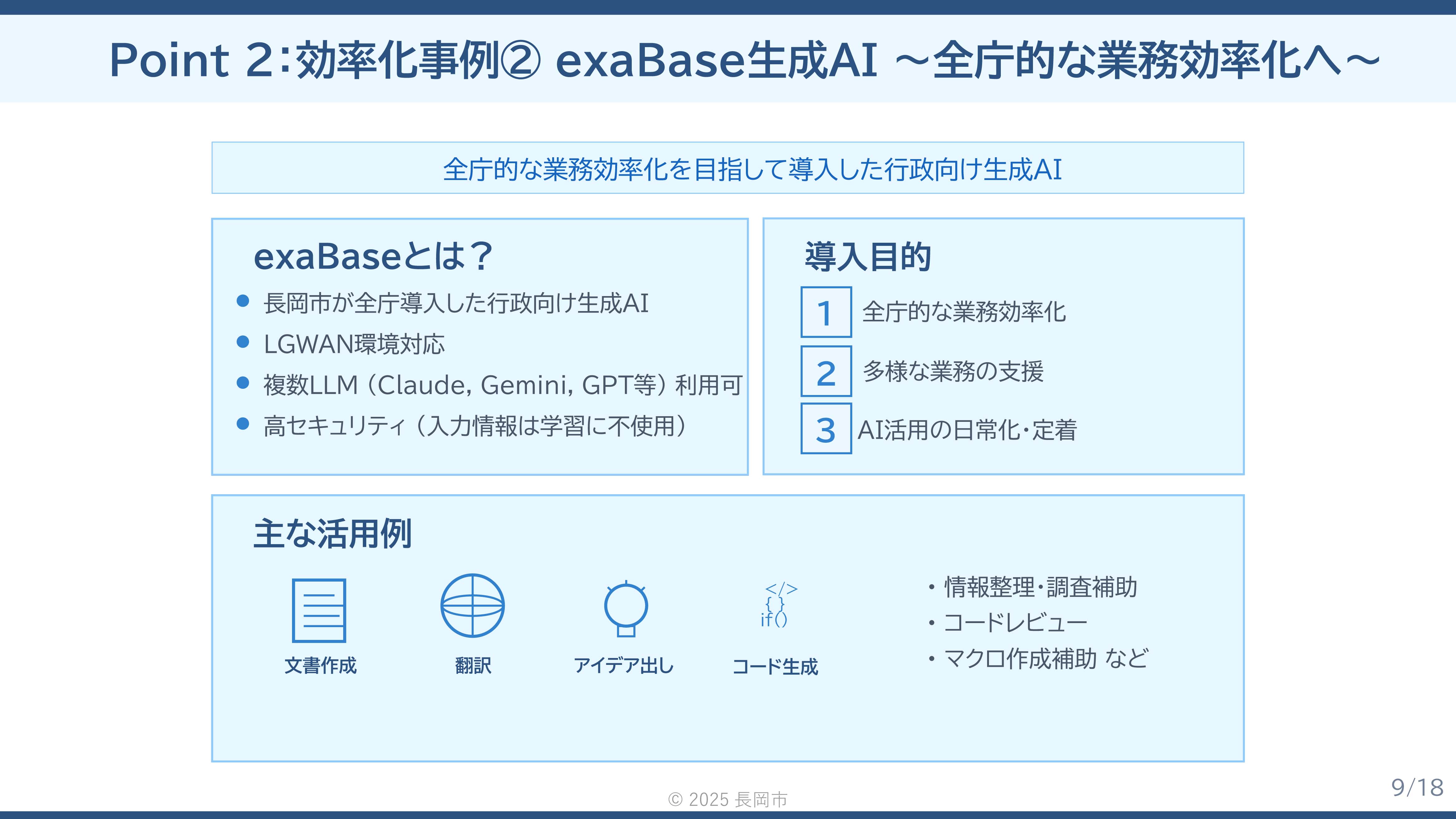

次に、exaBase導入の事例について。これは当市が全庁的に導入している行政向け生成AIサービスで、LGWANから利用可能。LLMを業務に応じて使い分けることができ、入力した情報がAIの学習に使われない設定になっているので、セキュリティ面も安心です。

こちらの導入効果は、8カ月で約231日分、1850時間相当が削減されたと算出されています。さらに活用が進むよう、プロンプトをテンプレート化して共有することも行っています。

一方で、大きな事業規模でAIを活用している事例もあるので紹介します。

当市では、2026年から2035年までの次期総合計画の作成にあたり、たたき台の作成作業から生成AIを活用しています。AIに読み込ませたデータは、市民参加型事業で得られた情報が中心で、グループインタビューの内容や、市民5000人を対象としたアンケート結果などです。行政内部のデータも読み込ませています。

これらをもとにたたき台を作成しています。特に数値目標の設定についてはAIの活用を各部局に周知しました。実際に活用した職員の感想は、「偏りなく意見を拾うというAIの特徴もあり作業が効率化できた」、などと好評でした。一方で、まだ職員による内容の精査や手直しが必要だという意見もあるので、上手に使っていく必要があります。

「とりあえず、試してみる」のマインドでさらなるAI普及へ。

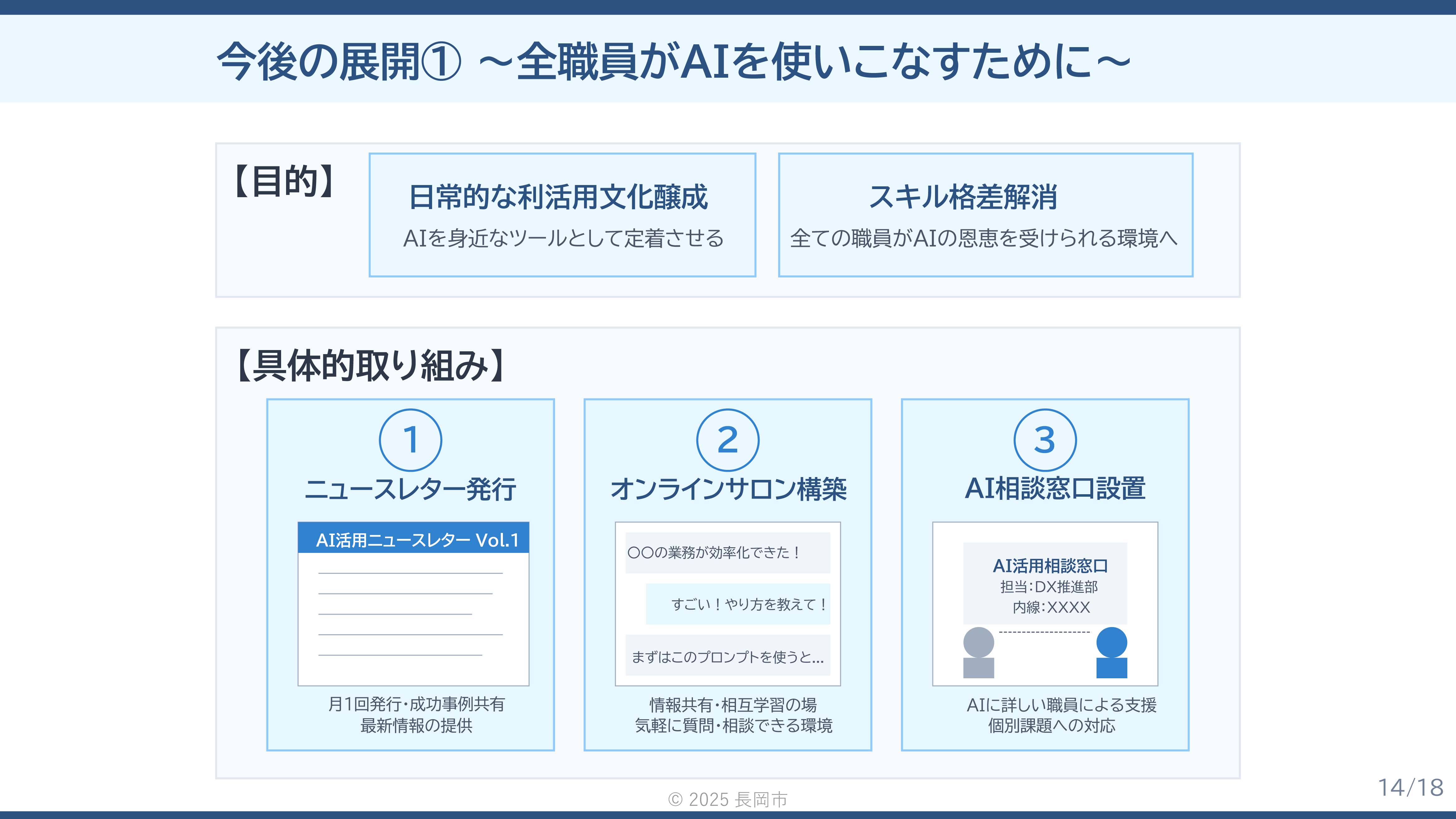

ここからは今後の展開について紹介します。

1つ目は、AI利活用のさらなる促進です。全職員が日常的にAIを使いこなし、スキル格差を解消していくために、下記の通り3つの取り組みを進めていきます。

そして2つ目は、組織横断的な推進体制である、AI活用タスクチームの立ち上げです。内製でAIアプリのプロトタイプを開発する専門チームとして位置付けており、内部事務の効率化を目指します。IT企業での経験があるデジタル人材と、人事や財政などといった主要な管理部署のメンバーを中心に構成する形です。

チームでは、自作アプリの完成度の向上と、内部事務の活用展開の拡大を進めます。続いて効果検証や評価を行いながら実用化を検討。実践的なAIの活用スキルを持つ人材も育成していく予定となっています。

最後に、実はこの講演にもAIの力を活用しています。当市の取り組みにおけるコンセプトである「とりあえず、試してみる」という気持ちで、生成AIに資料・原稿の作成をさせました。もちろん最後の仕上げには人間の力が必要ですが、アイデアだしや構成、情報の整理においては非常に心強いアシスタントです。

特別な業務だけではなく、日常的な作業においてもAI活用のヒントが見つかる。こうしたこともAI活用の一面として参考になれば幸いです。

DX人材育成方針にもとづくDX関連研修~知識・スキルの向上の両立に向けた職位別研修~

本セミナーのラストは、豊田市の職員が登壇。DXにおける“人材育成”に焦点を当て、デジタル格差の解消に向けてどのような工夫を重ねてきたのか、プロジェクトの立ち上げから現在までをなぞりながら事例を共有してくれた。

[講師].jpg) 藤本 光 氏

藤本 光 氏

豊田市 総務部 情報戦略課

プロフィール

平成7年愛知県瀬戸市生まれ。平成30年豊田市役所入庁 情報システム課に配属。市の基幹系システムの運用・改修を担当。令和6年情報戦略課に異動。DX人材育成やBPR、庁内のノーコードツールの普及・促進を担当。

横連携+外部知見の活用でDX人材育成を強力に推進。

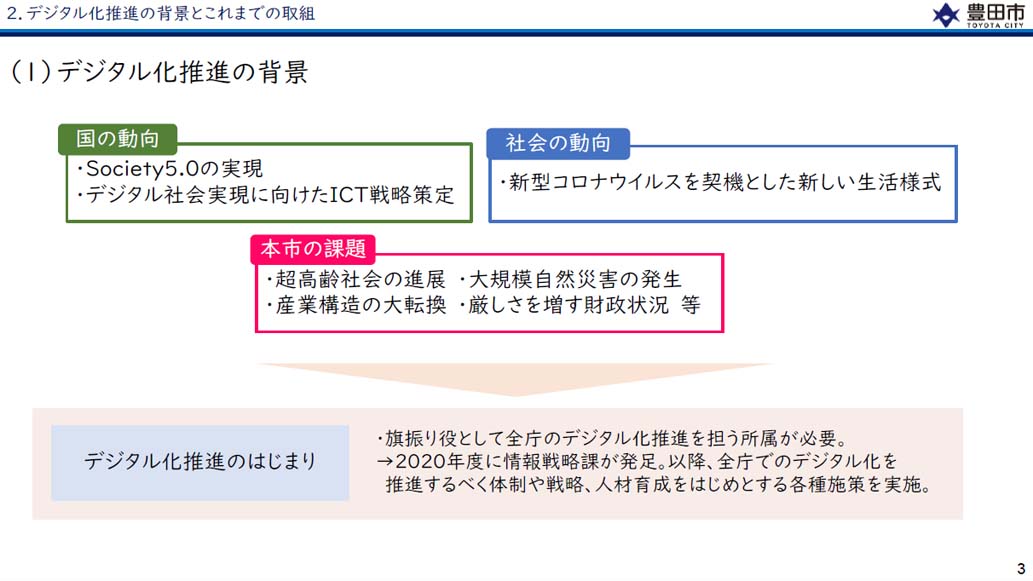

豊田市の藤本です。私が所属する情報戦略課は、令和2年度にDX推進の旗振り役として発足。以降全庁でデジタル化を推進すべく、体制や戦略、人材育成を始めとする各種施策を実施してきました。令和6年9月にはDX人材育成方針を策定。同年末には、第2次デジタル強靭化戦略の策定を行い、本年度からデジタル化推進の新たなスタートを切っています。

本戦略では、2030年までに実現・実感したい姿を掲げ、その実現に向けて重要視して推進する視点を合わせて示しています。

それらの視点を踏まえ、施策方針の1つに、DXを推進するための強靭かつ安全な体制の構築が定められており、実現するための取り組みとして、DX人材育成方針にもとづく人材育成に取り組み中です。以上を踏まえ、方針策定に向けて実施したことについて説明します。

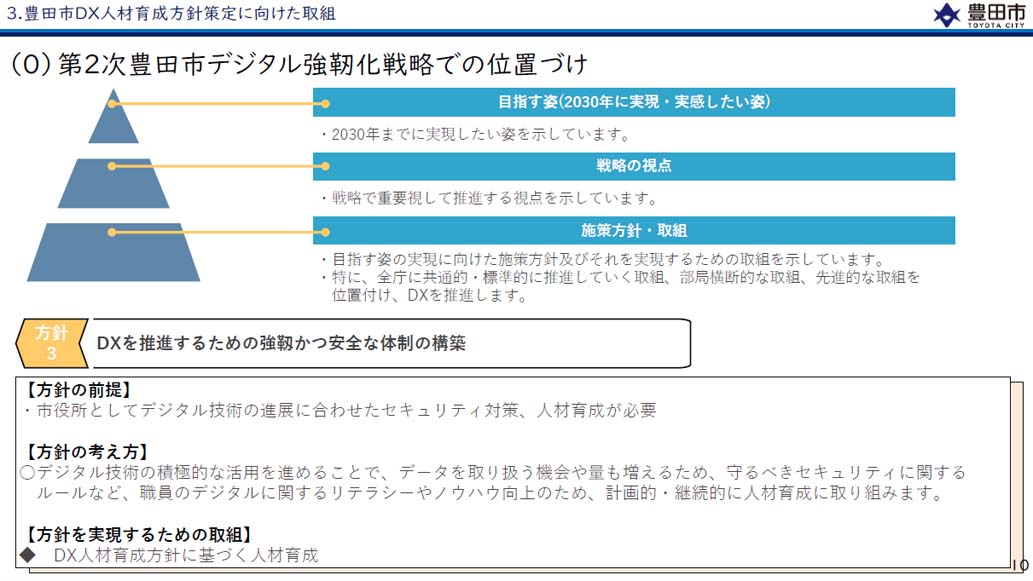

1点目は、複数所属の連携による多角的な協議です。DX人材育成方針の策定にあたっては、DXに限らない人材育成や、当市が培ってきたデジタル基盤の内製力を今後どう活かしていくかなど、当課だけでは補いきれない分野の知見・議論が必要でした。そのため、方針検討の初期段階から、人事課、情報システム課、当課が連携し、それぞれの得意分野を活かし協議を続けてきました。

2点目は、CDO補佐官による支援です。当市では令和2年度から民間企業の有識者の知見を活用しており、施策内容に関するディスカッションや、民間の知見・経験をもとにしたアドバイスなどの支援を受けています。DX人材育成も対象事業となっており、作成資料のレビューやWEBミーティングでのディスカッションという形で、育成方針に自治体外部の知見も取り入れてきました。

方向性を定め、研修を充実化し、時代の変化に適応していく。

続いて、DX人材育成方針の内容についてお伝えします。

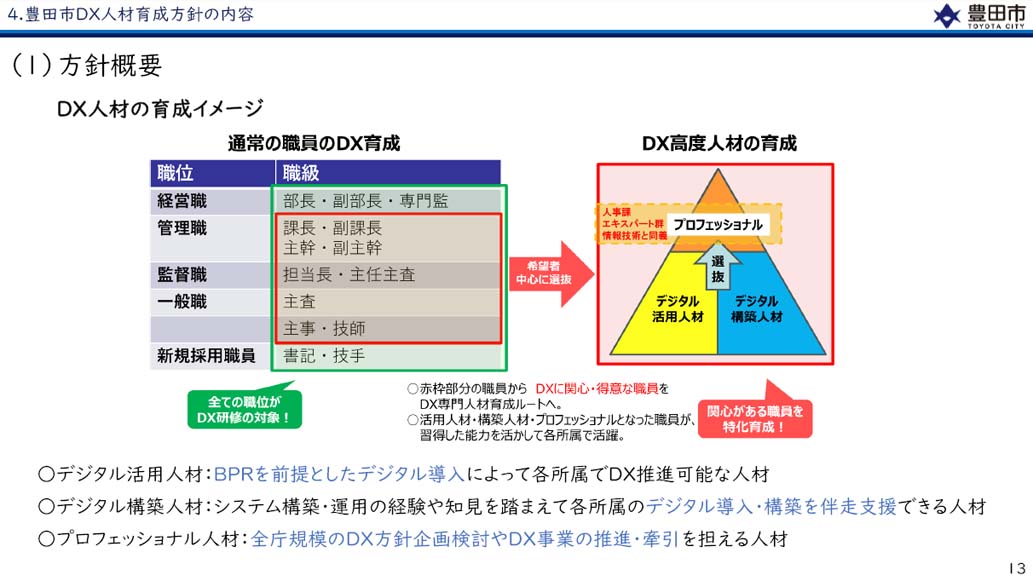

まずは“方針概要”です。育成方針は、全職員のDXレベル向上と庁内でのDX高度人材の育成の2点を方針の柱としています。イメージは以下の通りです。

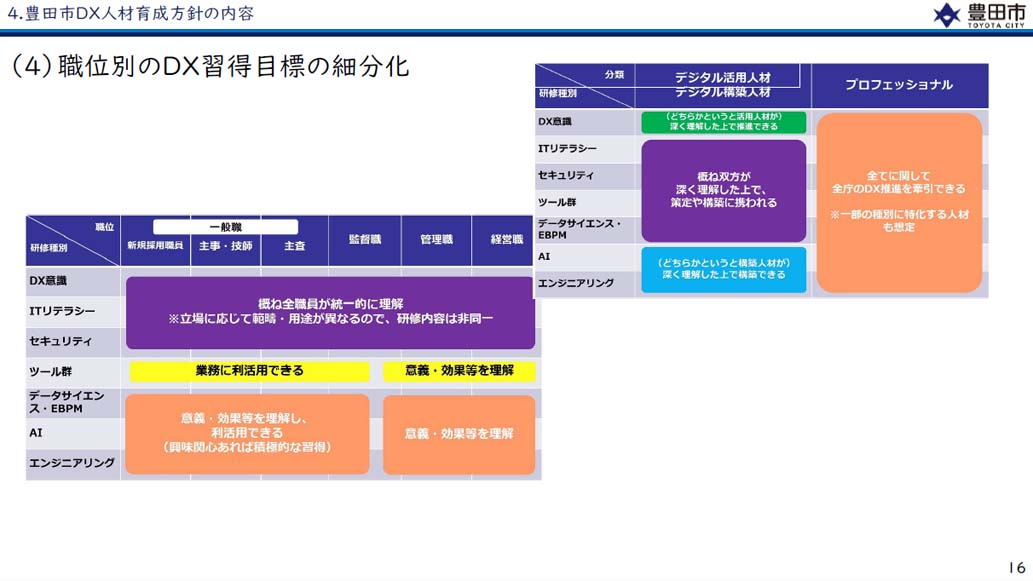

次に“研修種別の整理”です。DX人材育成にどのような研修が必要か検討しやすいよう、習得すべきスキルや知識の内容を明確化し、研修種別を7つに整理しました。その中でも基礎となるDX意識、ITリテラシー、セキュリティの3分野を必修化しています。

次は“職位別のDX習得目標の細分化”。DXの習得目標を職位ごとに設定し、目的やゴールを見失うことがないよう工夫しました。求められるスキルやノウハウ、レベル感は一般職員とDX高度人材で異なってくるため、それぞれに整理しています。

そして“DX人材像の明確化”です。DX人材育成の意識醸成と組織風土を根付かせるためには、求められる人材像をイメージしやすくなっていることが重要。そこで、職位別に職員の現状をペルソナ、理想像をロールモデルとして設定し、当市におけるDX人材像がどんなものかを明確にしました。

ここからは、令和6年度に実施した研修について紹介します。

まずはデジタル化推進員を対象としたIT入門研修です。基礎的なITリテラシーの習得を目的とした研修で、160名を対象に実施しました。合わせて、ITパスポート取得奨励の一環として、バウチャーチケット購入による団体受験も実施しました。

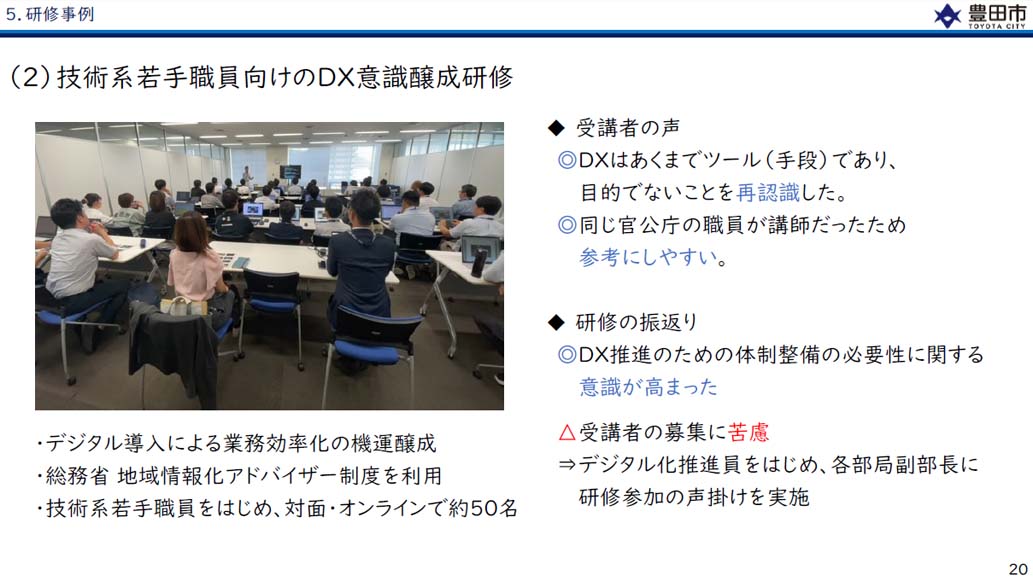

次に、技術系若手職員向けのDX意識醸成研修です。技術系の若手職員をはじめ、対面・オンラインで約50名が参加しました。講師には総務省の地域情報化アドバイザーを招いています。

さらに、ノーコードツールを用いた業務アプリ構築技術の習得を目的としたハンズオン研修も実施しています。ノーコードツールの導入による業務効率化が期待される一方、職員がアプリ構築を行っていくための支援体制がまだまだ不足しているといった課題も見つかりました。

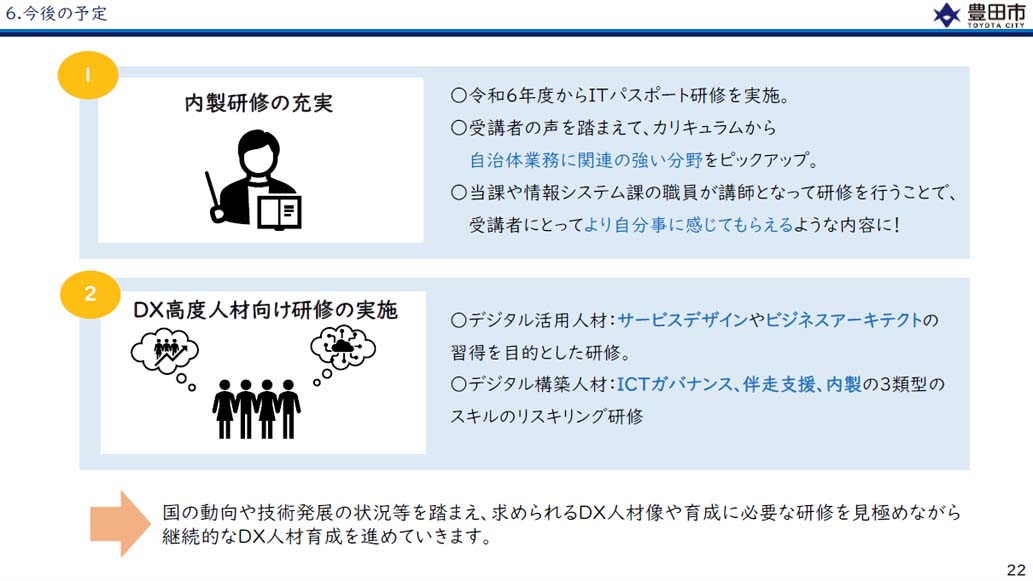

最後に今後の予定について。1点目は“ITパスポート研修の内製化”です。「自課の業務と研修との関連がイメージしづらい」という声を踏まえ、ITパスポートのカリキュラムから自治体業務に関連が強い分野をピックアップします。当課や情報システム課の職員が講師を務めることで、より自分事に感じてもらえるような研修を目指します。

2点目は“DX高度人材向け研修の実施”です。デジタル活用人材についてはサービスデザインやビジネスアーキテクトを習得することを目的とした研修を検討しており、中長期型で実施する予定。デジタル構築人材は、情報システム課の現在の業務スキルをベースに細分化したICTガバナンス、伴走支援、内製の3類型のスキルのリスキリングを行う内容を検討しています。

DX人材育成方針は、日進月歩で革新が起こるデジタル技術に合わせて随時見直しを行う必要があると考えています。国や技術発展の動向を鑑み、研修内容だけでなくその時々で求められるDX人材像が何かを見極めながら、今後もDX人材育成を進めていきます。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)