受講者の不正対策も行うオンライン学習システム

近年、活用が広がるeラーニング。運営者の利便性が向上するため、住民や職員向けに講習会などを開くことが多い自治体との親和性が高いという。サービスを手がける「イー・コミュニケーションズ」の代表に話を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.38(2025年6月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社イー・コミュニケーションズ

イー・コミュニケーションズ

イー・コミュニケーションズ

代表取締役

佐藤 信也(さとう しんや)さん

行政分野でも導入が増えつつある、eラーニングの活用メリットとは。

コロナ禍以降は教育分野でも様々な変化が起き、講習や研修のオンライン化が急速に拡大した。「eラーニングは、運用メリットに着目した企業から広まりました」と佐藤さんは話す。

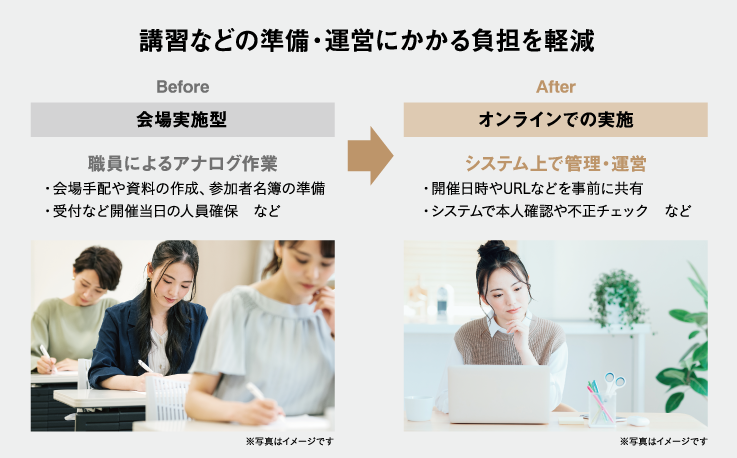

講習・研修を実施するまでには、多くの手配や準備を行う。会場の予約や設営、受講する人数分の資料の印刷、実施当日は受付などを行う人員の確保も必要だ。しかし、オンライン化することでそれらが不要となり、準備の負担軽減などが見込める。また、場所を選ばず参加できるようになることで、受講者の増加が期待できるという。

同社はTOEIC®試験のオンライン申し込みシステムをはじめ、各種資格試験や講習・研修などのオンライン化をサポートしている。最近では、自治体での導入事例も徐々に増えているそうだ。「水道局での職員向け研修や、大学生への薬物防止に関する啓発活動をオンラインで実施した事例もあります。リソース不足という課題を抱える自治体だからこそ、負担を軽減できる取り組みは有効でしょう」。

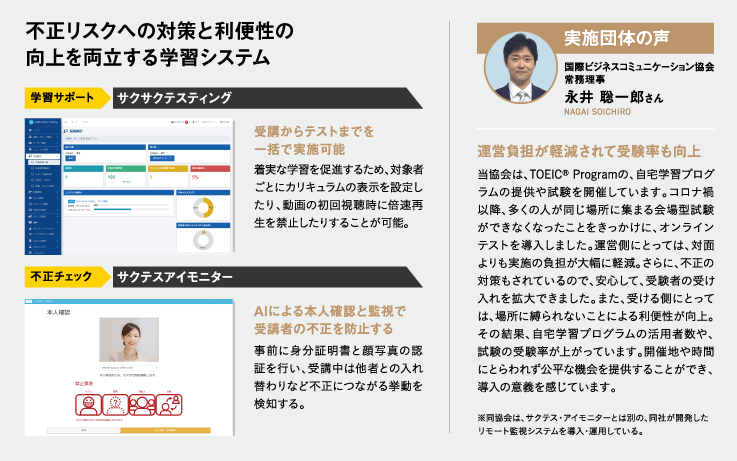

これらの事業において活用されているのが、同社が開発した「SAKU-SAKU Testing(サクサクテスティング、以下サクテス)」だ。

AI不正検知システムの併用により代理受講や、ながら視聴にも備える。

同システムは、オンライン上での試験方式CBT※技術をもとに開発された、eラーニングのプラットフォーム。講習や研修の運営者は、独自の学習内容をテキストや動画、音声などで登録できる。繰り返し学習できる仕組みのほか、複数の教材を組み合わせて初級・中級といったコースを設定することも。さらに、習熟度を測るテスト機能も備えているという。「導入自治体からの使用感をヒアリングした上で改修を重ねています。運営者・受講者それぞれ直感的に操作できるのが強みです」。

またオンラインでは、登録者と別の人が講習を受ける“代理受講”や、研修動画を流して視聴しない“形だけの受講”といった不正行為が懸念される。その対策として同社は、AI不正検知システム「サクテスAIMONITOR(アイモニター)」を用意しているという。「スマホやパソコンなど、受講者が使う端末のカメラを利用し、実施前の本人確認から、視聴中のふるまいまでをリアルタイムで監視します。離席や受講者の入れ替わり、居眠りのような挙動などを検知したら、受講者の画面に警告メッセージを通知。動画を自動停止することが可能です」。さらに、兄弟姉妹など顔が似ている人であってもAIは微妙な違いを判別するので、本人確認でも正確性が期待できると佐藤さんは説明する。「こうした部分にこそAIを活用する価値があると考えています」。

両システムはブラウザ上で操作でき、専用ソフトやアプリなどを入れる必要はない。アイモニターは、受講者監視の要・不要に合わせて導入する仕様だ。セキュリティについてもプライバシーマークを取得するなど、厳しい管理体制を敷いているそうだ。

※CBT=Computer Based Testing(コンピューターを活用した試験方式)

住民ニーズに応えるだけでなく庁内の職員研修もより便利に。

これらのサービスは、住民や事業者を対象にした講習会などだけでなく、庁内での職員研修のようなシーンでも活用できるだろう。

2026年からは司法試験でもCBT方式が導入されようとしている。厳格な実施基準が求められる公的な試験においても、これからはオンラインでの実施が増えていくことが考えられる。そのような未来を見据えつつ、佐藤さんは今後の展望を語ってくれた。

「運営する自治体の負担軽減に貢献しながら、受講者の利便性を向上し、多くの人が参加できる機会を創出することが目標です。そして、アナログで行っていた作業負担が軽減した分を、職員にしかできない本質的な業務に充ててほしい。これらを実現すべく自治体におけるeラーニング推進をサポートしていきたいと思います」。

お問い合わせ

サービス提供元企業:株式会社イー・コミュニケーションズ

東京都港区六本木7-15-7

新六本木ビルSENQ六本木704

TEL:03-3560-3901

Email:sa-sales@e-coms.co.jp

お問い合わせ・詳細はこちら

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)