選挙事務の効率化を図る電子投開票システム

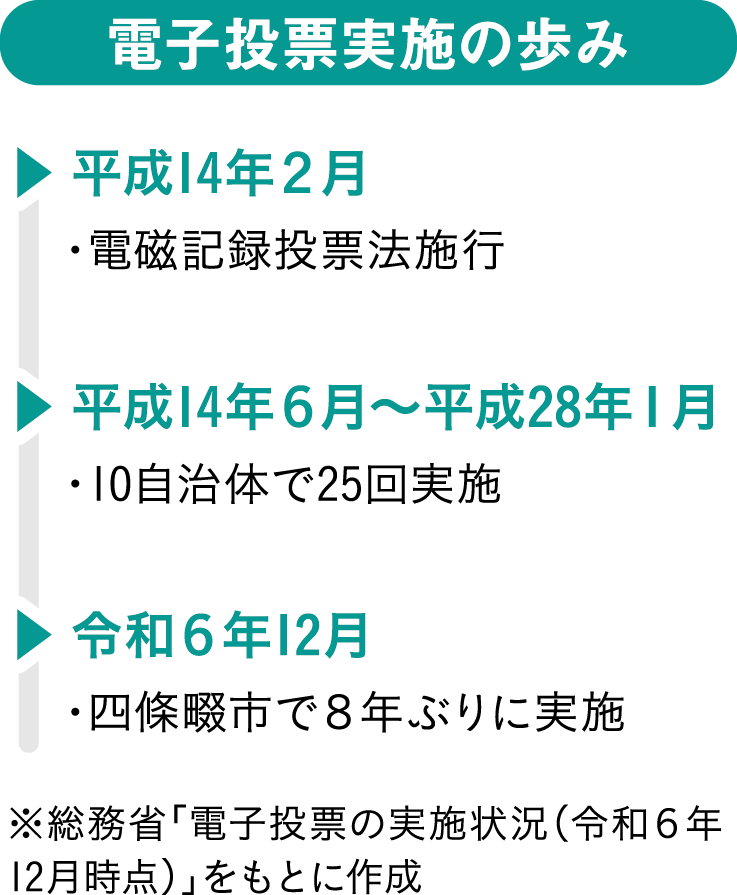

自治体の選挙運営には、無効票の発生や開票作業の長時間化といった課題がある。こうした課題を解消する手段の一つが電子投票だ。令和6年12月、国内で8年ぶりに実現した電子投票のシステム開発元「京セラ」の古野さんに話を聞いた。

※下記はジチタイワークスINFO.(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]京セラ株式会社

京セラ

京セラ

ビジネスインテグレーション事業部

古野 秀一(ふるの しゅういち)さん

かつて普及が進まなかった電子投票に新たなアプローチで挑戦する。

様々な分野でデジタル化が進む中、選挙においては依然として紙によるアナログ作業が一般的だ。投票用紙の準備や開票など、多くの工程を手作業で行う必要があり、作業が深夜に及ぶことも少なくない。選挙事務の現場では、これらの人的・時間的コストの高さが課題となっている。こうした課題の解消を目指し、過去には電子投票に取り組む自治体もあった。しかし、トラブルや採算性、実施要件の壁などから、事業者側が相次いで撤退する事態になっていたという。

「そんな中総務省は、電子投票普及の大きなハードルであった、システムに関する技術的要件を令和2年に緩和しました。専用機だけでなく、市販のタブレットを利用できるようになったのです。必須要件であった音声読み上げ機能も任意要件に変更され、開発のハードルが大きく下がりました」。教育や飲食など、幅広い分野に向けてタブレットを製造・提供してきた同社。その頃には、これまでに培ってきたノウハウを活かし、自治体DXに貢献できるソリューションを検討していたという。

省人化・省スペース化に加えてミスのない投開票を後押しする。

令和6年5月に、電子投票の導入に意欲的だった大阪府四條畷市(しじょうなわてし)から、デジタル庁を通じて同社を含む複数事業者に対して相談があった。同年12月に開催される選挙で、電子投票を実現したいという。

同社は、これを機に選挙用システムの検討を開始した。9月の公募型プロポーザルを経て、総務省による適合検査も通過。採用決定後は、12月の実施まで時間との闘いだった。古野さんは「8年ぶりの電子投票を“何とか成功させたい”という気持ちで、チーム一丸となって取り組みました」と振り返る。

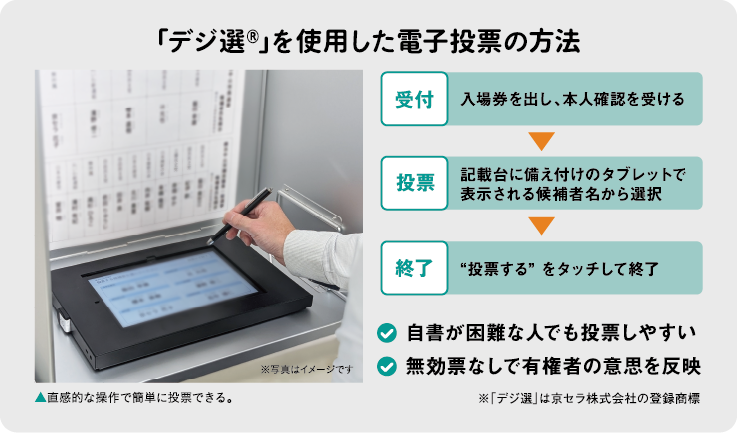

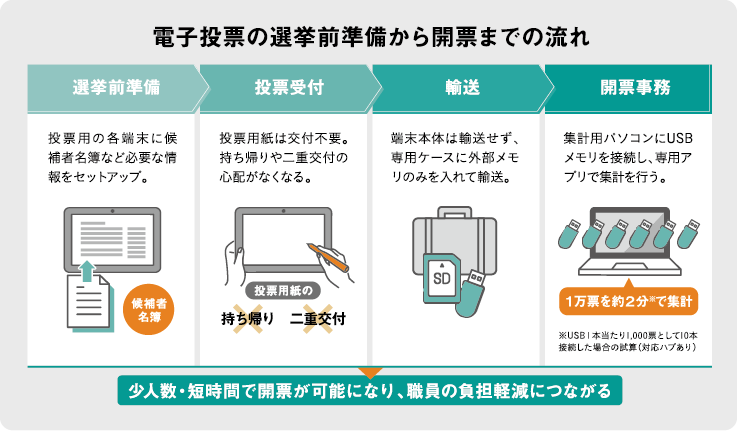

こうして生まれた電子投開票システム「デジ選®」は、3画面のタッチで完了する“書かない投票”が可能だ。自書が困難な人でも投票しやすく、記入ミスによる無効票を防げるため、有権者の意思を正確に反映できる。さらに、用紙の持ち帰りや二重交付も避けられるのだ。

「投票は、記載台に備え付けたタブレットに候補者名が表示され、タッチするだけで完了します。投票データは、紛失や破損に備えてSDカードとUSBメモリに二重で保存。開票所では、USBメモリを読み込んで集計します。投票箱を置く必要がないので、省スペースで作業ができます」。同システムは、パソコン1台につき1万票を約2分で集計し、迅速かつ正確な開票を可能にしている。

一方で、課題も浮き彫りになったという。例えば、端末の初期設定や準備、投票者が入れ替わる際に端末側で行う作業など、一部では職員の負担が増える場面もあったそうだ。今後は作業を簡素化するなど、システム改修を図る方針だ。さらに、同時に開催される複数の選挙にも対応できる機能を備え、端末台数を最適化することでコストの圧縮も目指すという。

手軽に利用できるシステムで一人でも多くの政治参加を促す。

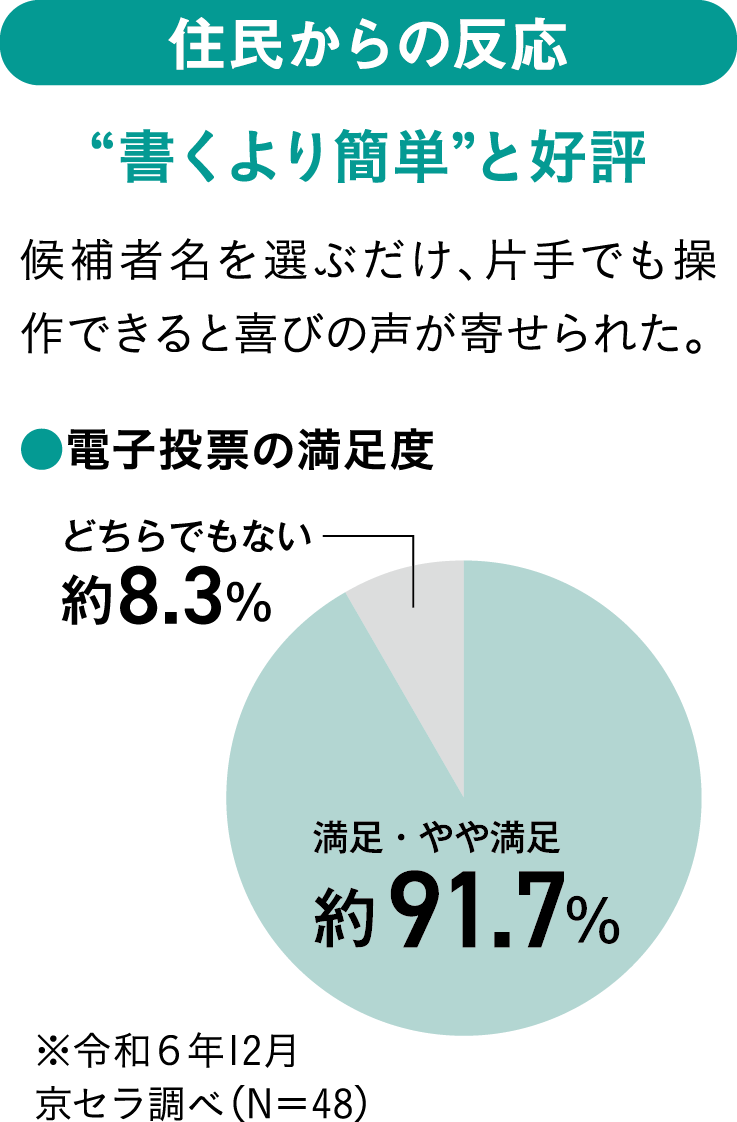

同市の選挙当日に実施された出口アンケート調査では、約92%が“満足・やや満足”と回答。“書くより簡単”と、おおむね好評を得ている。子どもを抱えながら、あるいは、つえを突いた状態でも片手で投票できる点も評価された。同社のサポートにより、投開票は大きなトラブルなく円滑に行われたそうだ。

「選挙の後、全国の自治体から20~30件ほどの問い合わせがありました。各自治体が抱える課題を聞く機会も増えたので、それらを解消するシステムにできるよう、次回に向けた開発を進めています」。

選挙事務は、わずかなミスでも選挙無効を招くおそれがあり、職員の負担や緊張感は大きい。こうした負担を軽減すると同時に、投票の利便性も高めるために、さらなる選挙DXの前進が期待される。

CHECK!

投開票に必要な物品をパッケージで提供

●タブレット

●タッチペン

●外部メモリ

●盗難防止チェーン

●輸送ケース

●集計用PC

●集計アプリ

●投票アプリ

選挙期間限定のレンタルで、メンテナンスや維持管理のコストが不要。

.png)

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)