【セミナーレポート】 時間が足りないを解決! 業務改善で生産性を上げ、人材確保につなげる方法

.png)

超高齢社会に突入した日本。官民問わず働き手の不足が叫ばれる中、介護福祉の現場はその傾向が顕著だといわれています。第9期介護保険事業計画で業務効率化や持続可能な運営体制が求められる中、自治体はどう動けばいいのでしょうか。

本セミナーでは、厚労省の担当者による介護現場の「生産性向上」をテーマにした講演をはじめ、業務改善の取り組みを進める自治体、介護ソリューションを提供する事業者が登壇し、それぞれの視点から課題解決に向けたアイデアを共有しました。

※なお、本セミナーのうち、厚生労働省様によるご講演につきましては、レポート掲載はございませんので、あらかじめご了承ください。

概要

■タイトル:時間が足りないを解決! 業務改善で生産性を上げ、人材確保につなげる方法

■実施日:2025年4月21日(月)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:132人

■プログラム:

・要介護認定業務のDXソリューションとBPO活用

・戦略と業務改善でみんなに余裕を!

・持続可能な地域介護(福祉)を支える要介護認定業務DX

・スポットワーク導入による介護事業所の人手不足解消策について

要介護認定業務のDXソリューションとBPO活用

要介護認定業務には、多くの人手と時間がかかる。ここを効率化するにはどうすればいいのか。同分野でDXソリューションを提供する事業者が、自治体での導入事例をまじえつつ、DXの進め方と、効果的なアウトソーシング法を提案した。

【講師】 野口 岳大 氏

野口 岳大 氏

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター

公共福祉事業本部 営業部

介護保険課が抱える3つの課題と、その解決策について。

当社ではITを祖業に、公共福祉事業をはじめITソリューション、医療関連、AI・ロボティクス・IoTの4分野で事業を展開しています。公共福祉事業本部では、20年以上にわたり自治体の介護保険業務運営に貢献してきました。これらの実績を踏まえて、介護保険課職員の人手不足解消に寄与するサービスを紹介します。

まず、介護保険課の現状について、当社では3つの課題があると考えています。「認定者数の増加」、「自治体の人手不足」、「認定審査期間の長期化」です。

要介護認定者数は右肩上がりに増えており、2040年にピークを迎える予想。介護保険課の業務負担も増していくことになります。

これに対し、地方公共団体の職員数は平成6年をピークに減少を続けてきました。現在は横ばいから微増で推移していますが、これは定年引き上げなどの要素があるためで、生産年齢人口の減少が続く中、今後は自治体職員の数も減っていくでしょう。

そして認定審査期間ですが、介護保険法では原則30日までとされているのに対し、現状では全国平均で38.9日と長期化しています。これらの課題を解決するため、当社では介護保険関連の効率化システムとBPOのサービスを提供しています。

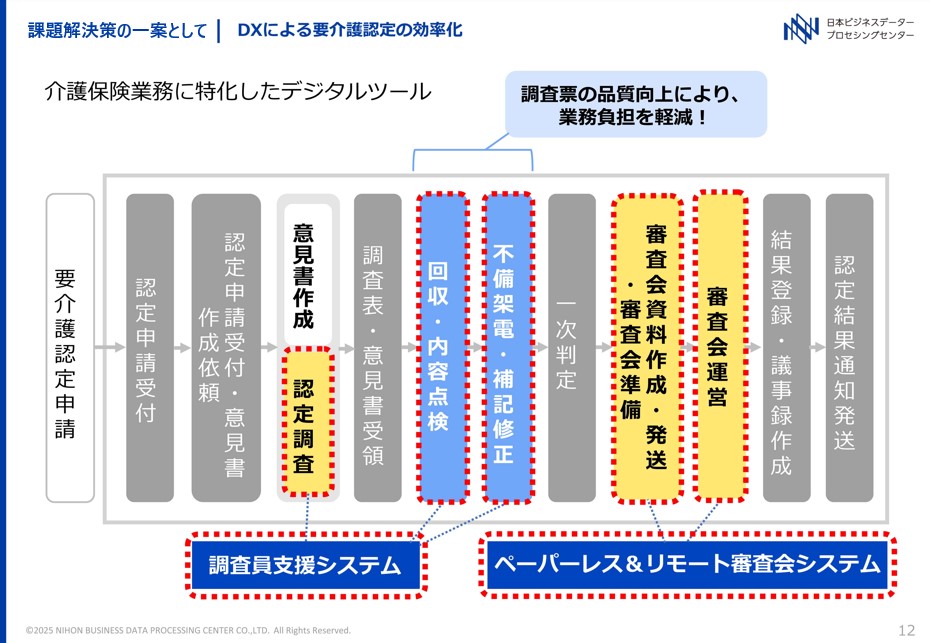

上図は、今回紹介する2つのシステムが、要介護認定業務の中でどこに関わっているのかをフロー図であらわしたものです。

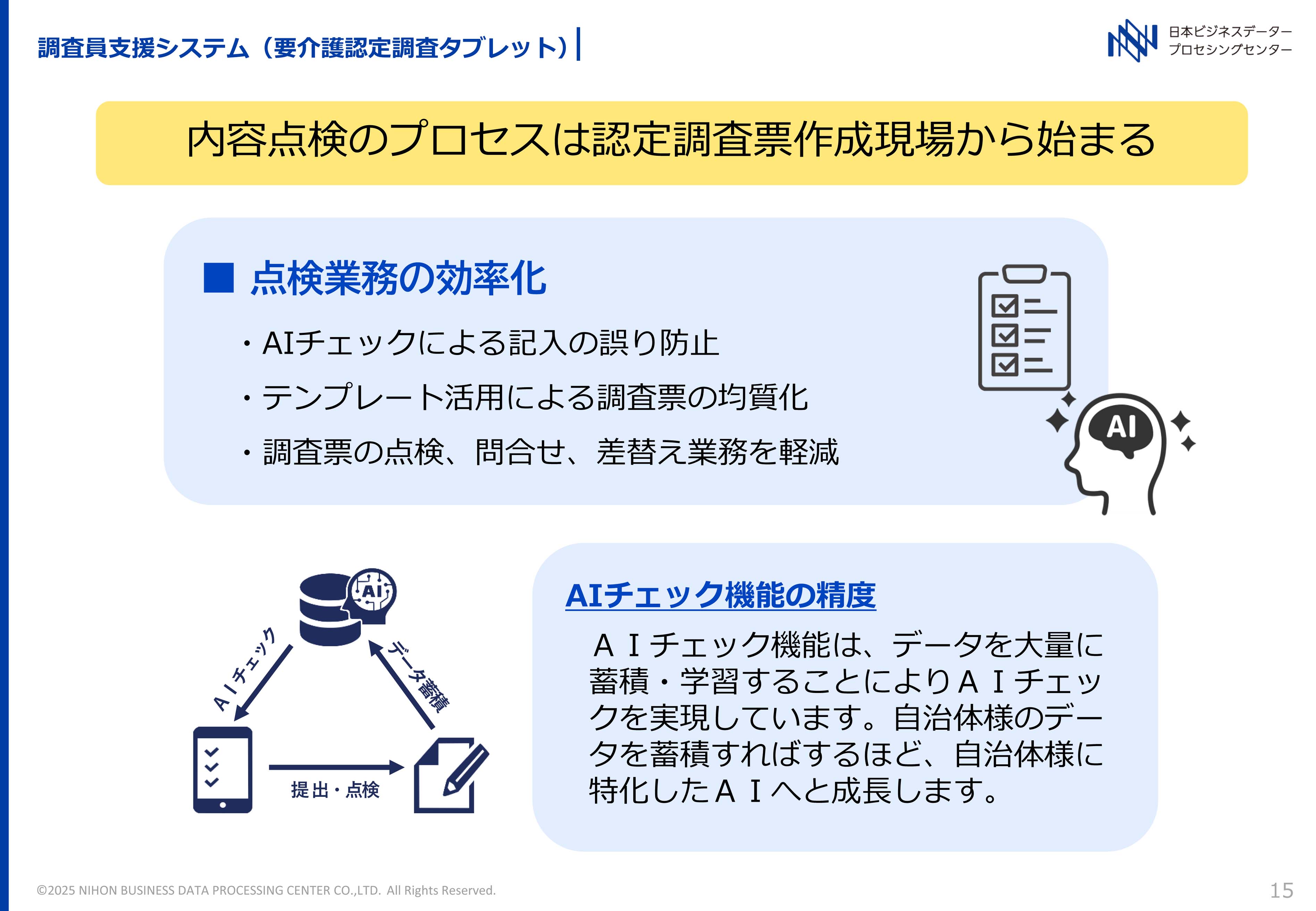

調査員支援システムは、認定調査票の作成をタブレットでデジタル化することで、調査業務を効率化できます。クラウド技術を活用し、利便性とセキュリティを両立した画面転送型のアプリケーションです。調査員はタブレット端末さえあれば、自宅や外出先など場所を問わず調査票を作成可能です。

端末の紛失にも耐えうる高いセキュリティによって、直行直帰の働き方も実現。移動時間を削減し、さらには隙間時間も活用して調査票を作成できるようになります。

ある自治体では、年間492時間かかっていた業務が、システム導入後は46時間に削減。約92%のペーパーレスも実現しました。

この自治体では60代の方も活躍されており、中にはシステム操作に不安があるという声もあったそうですが、当社では、端末操作の研修や練習期間の設定など調査員へのフォローを徹底。今では「時間を有効活用できる」と喜ばれています。

本システムは全国23の自治体で導入されており、人口200万人規模の政令指定都市から、2万人以下の自治体まで幅広く利用いただいています。旧デジ田交付金の対象でもあり、すでに13の自治体で採択済みです。

審査会のリモート化と事務のBPOでコア業務に注力。

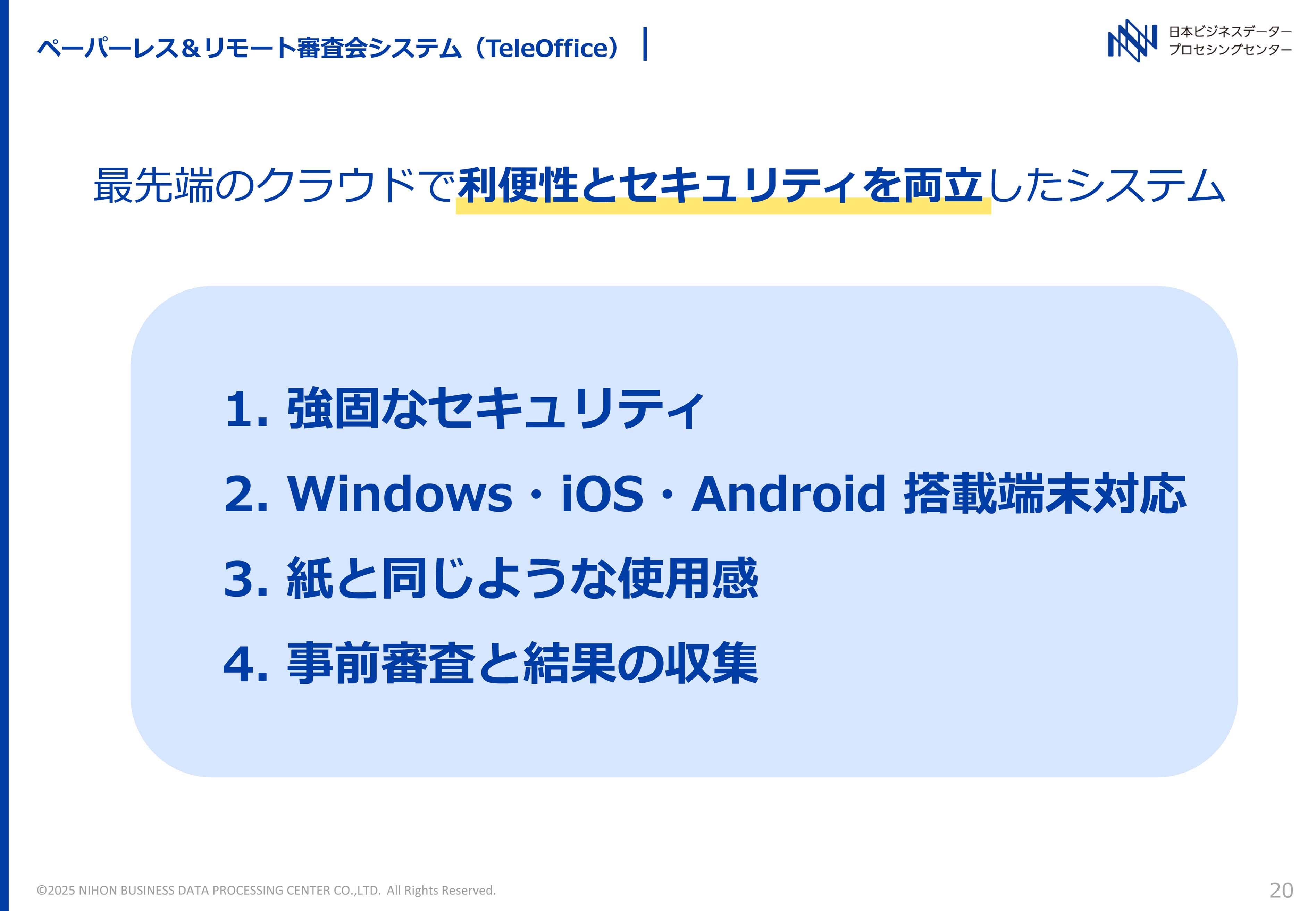

続いて、介護認定審査会のペーパーレスと、リモート会議を同時に提供するサービスである、「TeleOffice(テレオフィス)認定審査会パッケージ」を紹介します。

本サービスは、シャープマーケティングジャパンが開発・提供したものに、当社の審査会業務のノウハウを融合し、介護認定審査会パッケージとして提供。特徴として、下記の4点が挙げられます。

テレオフィスの導入で得られるメリットとして、まずペーパーレスという面では、審査会資料の大量印刷、つづり、封入・封緘、発送といった業務の時間を削減。さらに郵送にかかる日数も削減されます。

また、リモート化については、審査委員の移動負担が軽減され、本業への影響も抑制。職場や家庭での感染症発生対策や、交通機関の混乱による審査会の欠席・遅刻を回避するという意味でも有用です。

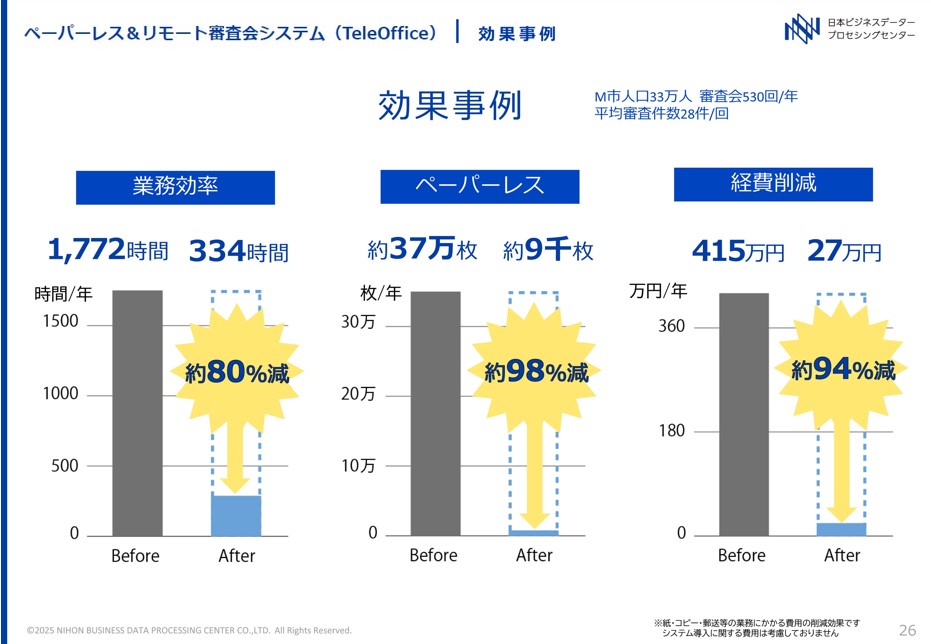

上図は2年前に導入された、ある自治体の削減効果です。約120名の審査委員がテレオフィスを使用。70代の方もいらっしゃったためシステムに慣れるまで紙とタブレットを併用し、集合形式とリモート形式も併用するなど、抵抗感なく移行できるよう工夫されていました。

最後に、BPOについて説明します。

当社のBPOは要介護認定事務の受託がメインで、申請の受付から認定結果通知の発送まで、意見書作成以外のほぼ全てをカバーしています。その中でも特に専門性の高い、調査票の内容点検と、審査会補助業務が強みです。

調査票の内容点検では、誤字脱字やチェック漏れの確認をはじめ、選択項目と特記事項の整合性、概況を含めた調査票全体の整合性確認も受託することが可能です。

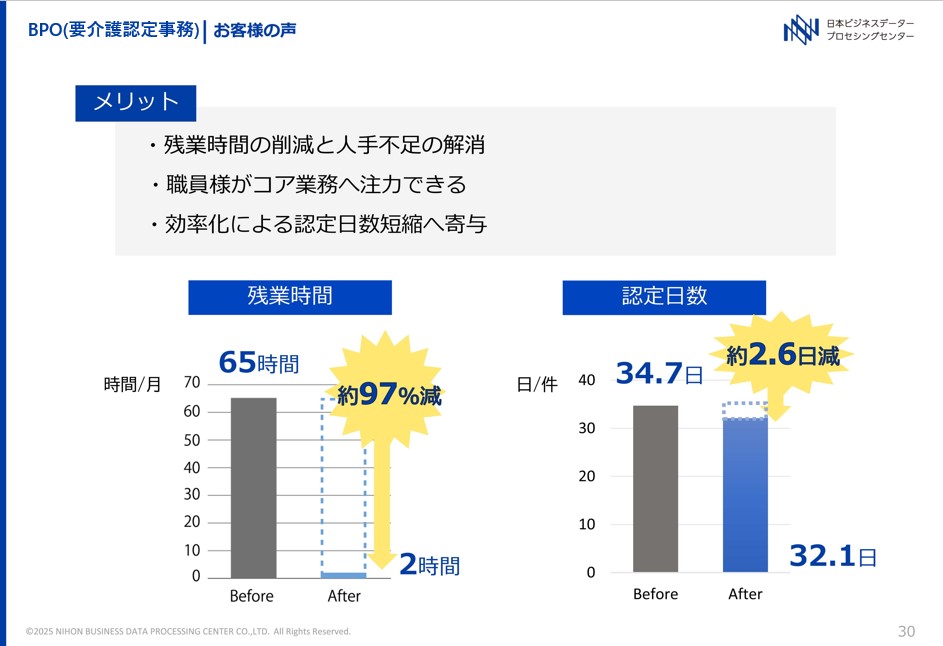

審査会補助業務でも、主治医意見書と調査票の整合性確認や資料の読み込み、司会補助など専門性の高い業務の受託実績が豊富にあります。実際に受託した自治体では、下記のような導入効果が出ています。

こうした認定事務以外にも、給付業務や資格保険料業務など、介護保険課の広い範囲をカバー。他にもケアプラン点検や、介護保険サービス事業者に対する運営指導、小規模で遠隔地にある自治体の事務業務を集約して受託する取り組みも推進中です。

これらのサービスによって介護保険課の課題解決に貢献できればと考えています。興味をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。

戦略と業務改善でみんなに余裕を!

第3部では八王子市・高齢者いきいき課の職員が登壇。同市の計画で採用された“ロジックモデル”の活用方法と、WEBフォーム導入による処遇改善加算の業務効率化について、課題やメリットも含めて現場で感じたことを伝えてもらった。

【講師】

八王子市福祉部高齢者いきいき課

計画をよりリアルにするための“ロジックモデル”とは。

八王子市福祉部高齢者いきいき課の3人から話をさせていただきます。私・辻からは、「データとロジックにもとづく戦略構築」というテーマでお伝えします。

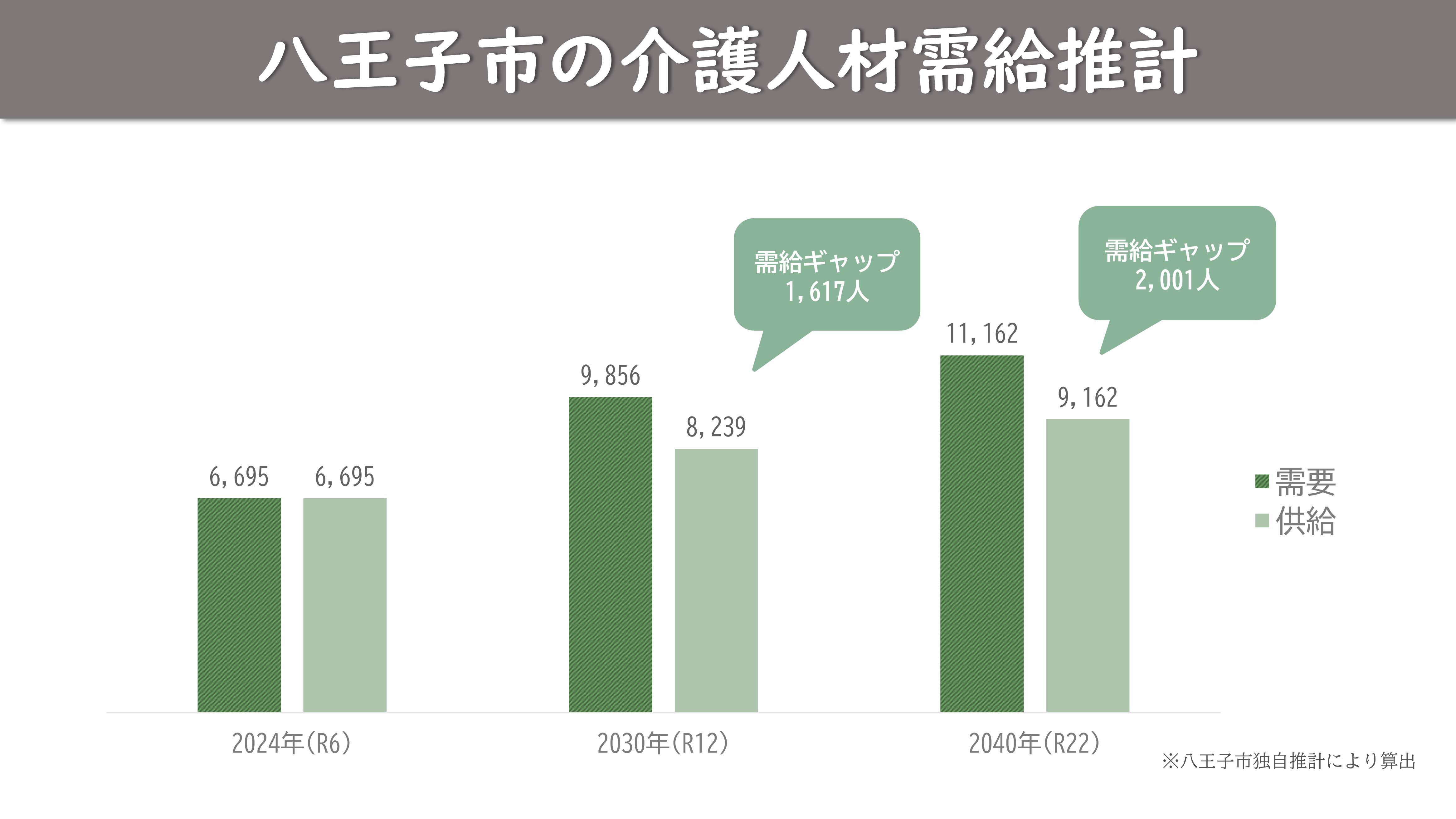

当市は人口が58万人、高齢者は15万人です。将来の介護需給は2040年に2000人足りなくなるという推計が第9期計画で出ています。

この人数を確保するのは不可能だと思うので、生産性の向上、介護予防や認定給付の適正化、需要供給両面を見ながら2000人分のギャップを埋めていく必要があると考えています。

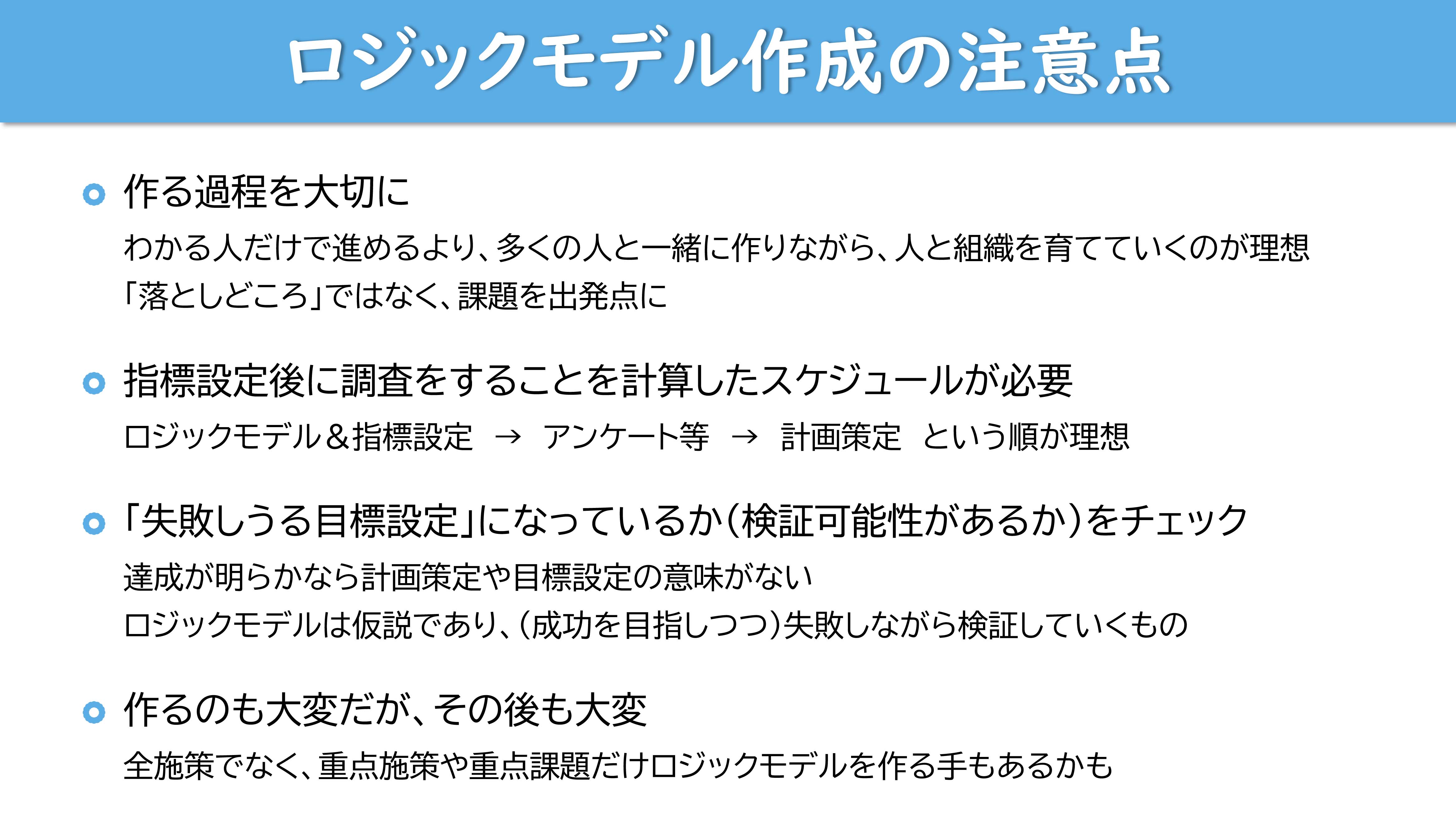

計画策定全体においての1つの特徴が、ロジックモデルの徹底活用で、当市の第9期計画では、基本理念に対して3つの柱と16の施策で構成。この16の施策の中に介護人材も入っているのですが、個々の施策について目的に対しての手段、中間的なアウトカムを構造化して指標・目標を設定しています。

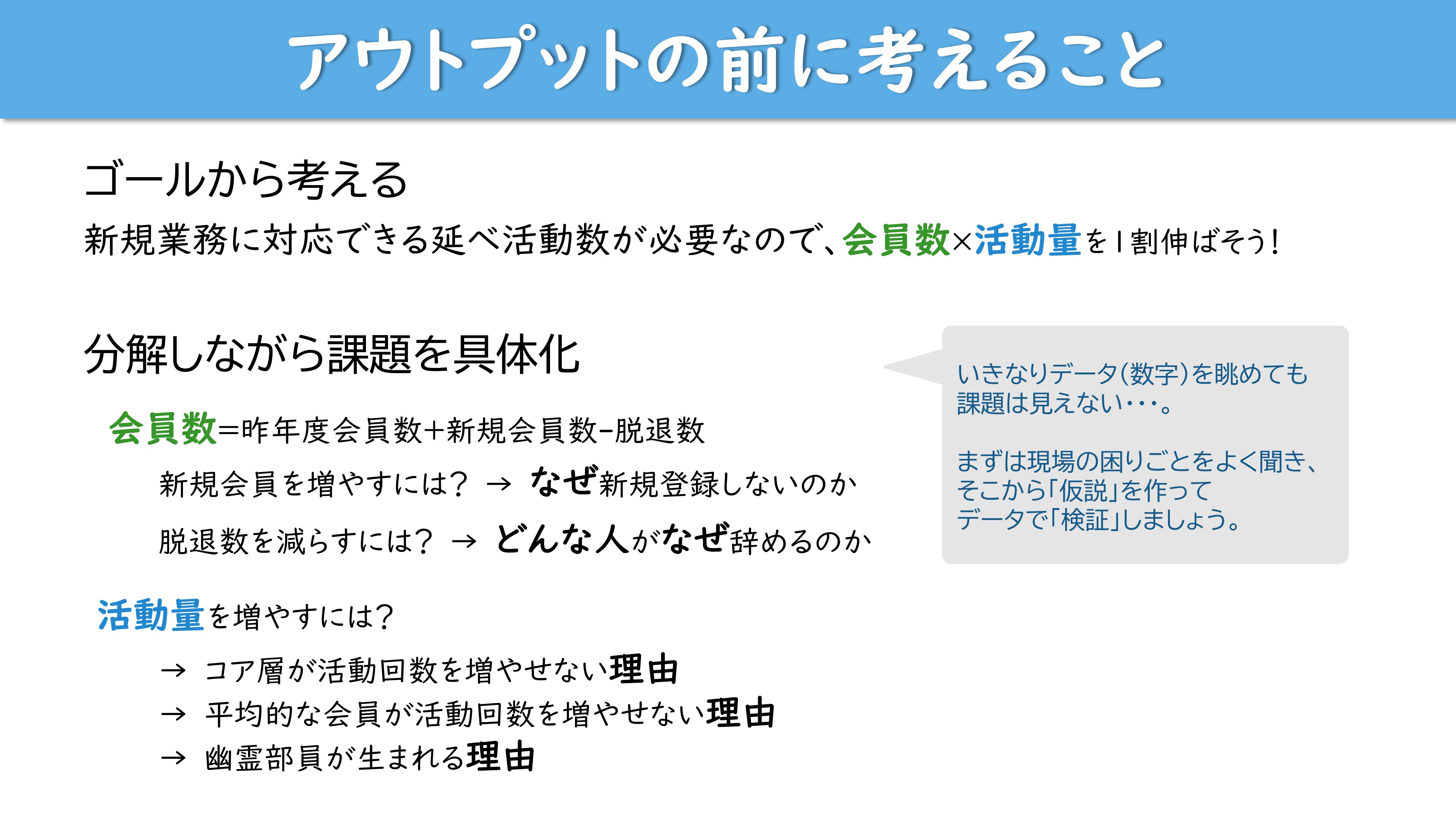

このロジックモデルは、いきなり作ってもうまくいかないことが多い。なぜならロジックモデルは、考えをアウトプットする1つの形でしかないので、アウトプットの前にやらなければならないことが多々あるからです。まずはゴールから考え、目的をしっかり定義する。その上で目的を因数分解していく、という点が先にあってロジックモデルが成立します。

また、ロジックモデルを作る上で大切なのは、計画は目的ではなくあくまでも手段だという点です。あくまでも仮説を絵にしたものがロジックモデルなのです。

では八王子市の仮説とは何か。当市の場合は9期計画を作る時、介護人材に関する課題を整理して、“基礎自治体ができることは何か”を絞り込んでいった結果、事業所の経営スキルの向上という点にフォーカスを当てました。

ただし、この1~2年でかなり状況が変わってきています。1つは、国や東京都が新しく取り組みを加速して、色々な支援をしていること。また、物価高や賃上げの流れによって介護職の相対的な魅力が落ちてしまっていること。こうした状況の変化を見据え、次の打ち手を考えながら動いています。

ポイントは、全体の計画を作ったとしても、個々の事業については担当レベルで小さなPDCAサイクルをまわしていくことです。当市も、検証しながら次に進める流れで模索を続けています。

ここで当課の伊勢にバトンタッチして、具体的な話に移ります。

内製WEBフォームで職員も事業者もメリットを得る。

私からは、処遇改善加算のデジタル化事例について説明します。

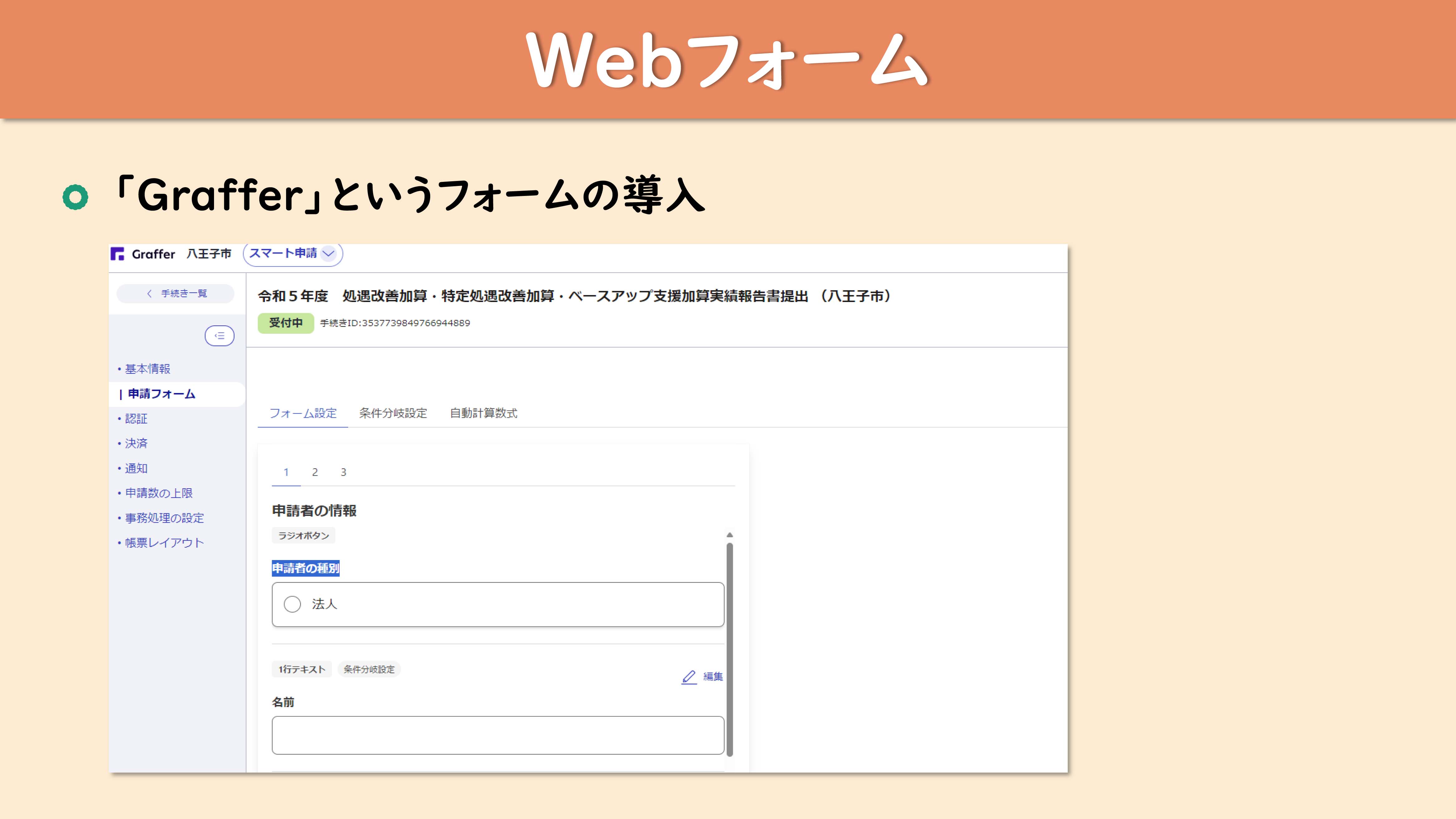

当市では、令和3年まで計画書などの提出を紙で受けていたのですが、手間がかかる上、数式が壊れていても気付けないといった課題がありました。また、メールでの提出だと他のメールに埋もれるとか、セキュリティの関係でダウンロードしづらいなどの問題も発生していました。これらを解決するため、WEBフォームを導入することにしたのです。

実際の入力画面を見ていただくと分かるのですが、WEBフォームは事業者にとっても直感的に操作でき、分かりやすいものになっています。

ここで、「作成する側には専門知識がいるのでは」という疑問を持たれるかもしれませんが、全くそういうことはありませんでした。例えば申請フォームの1画面を作るのにかかった時間はたった2分半で、専門知識が必要な難しい操作はありません。一度操作に慣れてしまえば簡単にフォームが作れるので、導入までの時間もあまりかかりませんでした。

ここからは再びバトンタッチして、当課の細井からお伝えします。

私・細井からは、多くの自治体が気になることについてお話しします。

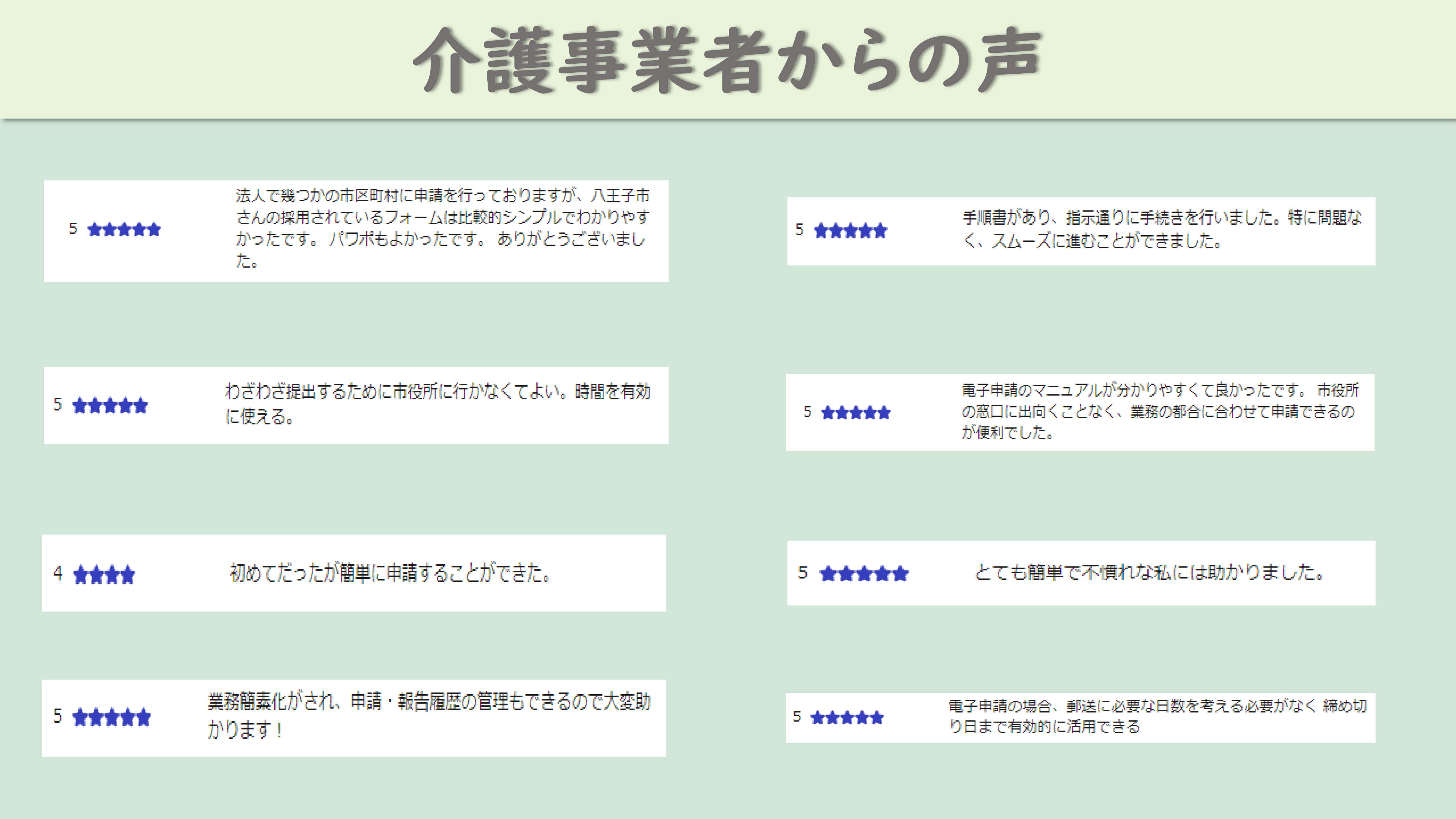

まず、「電子申請は事業者にすぐに受け入れてもらえたか」という点です。当市でも、どのように電子申請を受け入れてもらうかというのは課題の1つでした。現在では、ほぼ100%の事業者が電子申請を受け入れています。これを実現できた理由は、時間と工夫です。

時間については、短時間で浸透させるのは難しく、当市でも1年かかりました。また、工夫については、問い合わせへの丁寧な回答とマニュアルの整備に注力しました。

問い合わせに関しては、何度でも何時間でも説明に対応。一度納得いただければ、それ以降は問い合わせも減っていきます。また、マニュアルについては“大きな文字、短い文、簡潔に”を心がけて作成しました。こうした工夫を重ね、申請方法について理解してもらうことができました。

当市にとって、電子申請導入のメリットは、まず紙の保存がなくなった点です。以前は年間1500枚を超える紙を保存していましたが、電子申請でゼロになりました。

次に窓口受付の減少、審査業務の簡略化です。処遇改善加算の計画書、実績報告書は全法人分を電卓で計算しており、約3カ月を要していましたが、今では1カ月以内で完了できます。メールでの受付時に起きていた見落としも減りました。このようなメリットを実感できています。

持続可能な地域介護(福祉)を支える要介護認定業務DX~自治体・事業者・市民をつなぐ、業務効率化とサービス向上の鍵~

要介護認定業務で意外と負荷が高いのが、進捗状況や認定結果の問い合わせ対応だ。この部分をデジタル化することで、自治体・介護事業者双方のストレスを軽減できるという。ソリューションを手がけるグラファーが導入のポイントを解説した。

【講師】 玉尾 直樹 氏

玉尾 直樹 氏

株式会社グラファー

Business Development(Govtech事業部)

要介護認定業務のデジタル化で得られる3つのメリット。

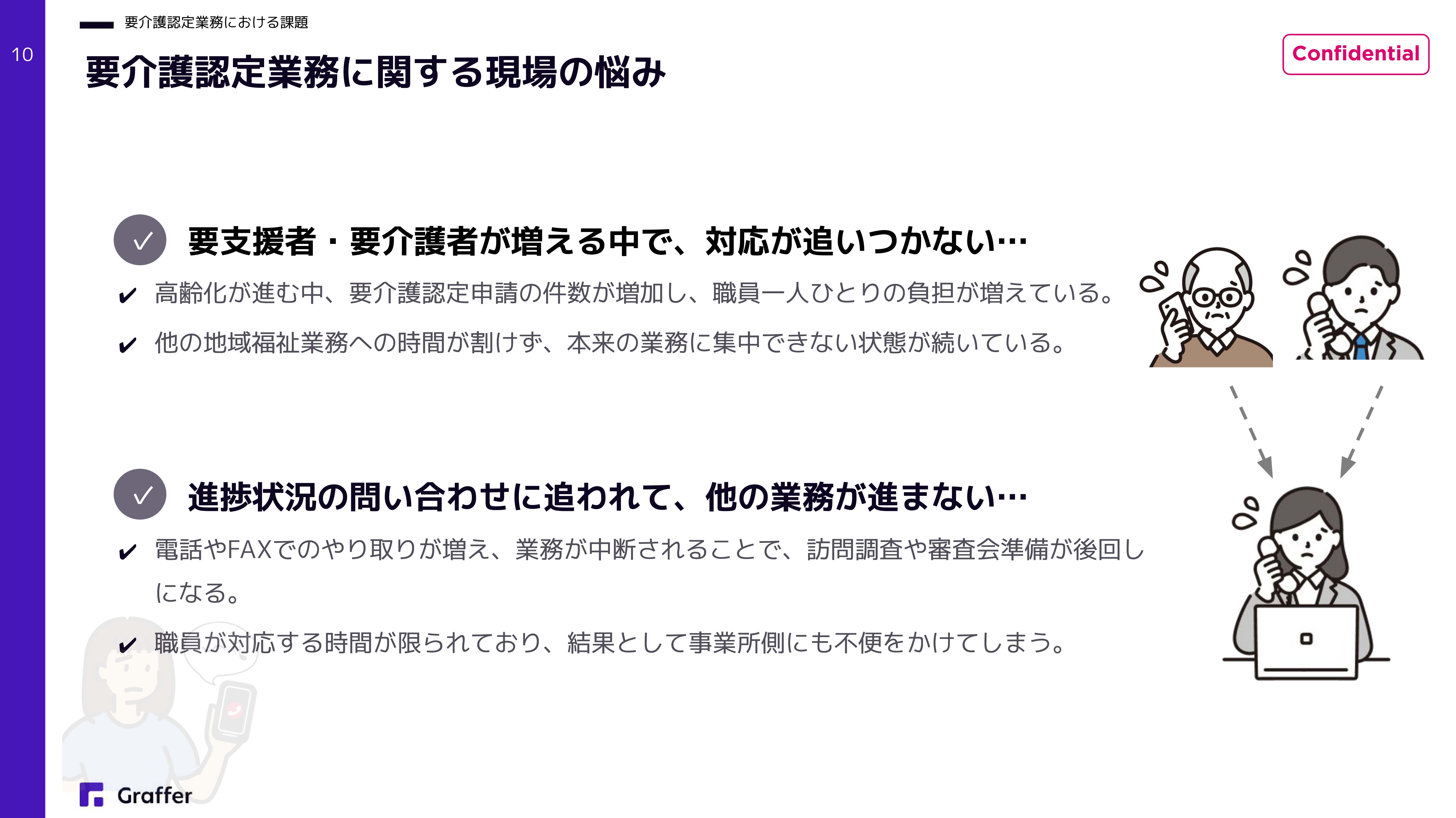

このパートでは、要介護認定業務における課題を踏まえ、要介護認定照会システムの紹介をしつつ、当社としてどのように要介護認定業務をDXしていくのか説明します。

要介護認定業務に関する現場の悩みとしては、申請件数が増加して職員の負担が増えているとか、その影響で地域福祉業務の時間が割けず、本来業務に集中できない状態が続いている、といった課題を聞くことが増えています。

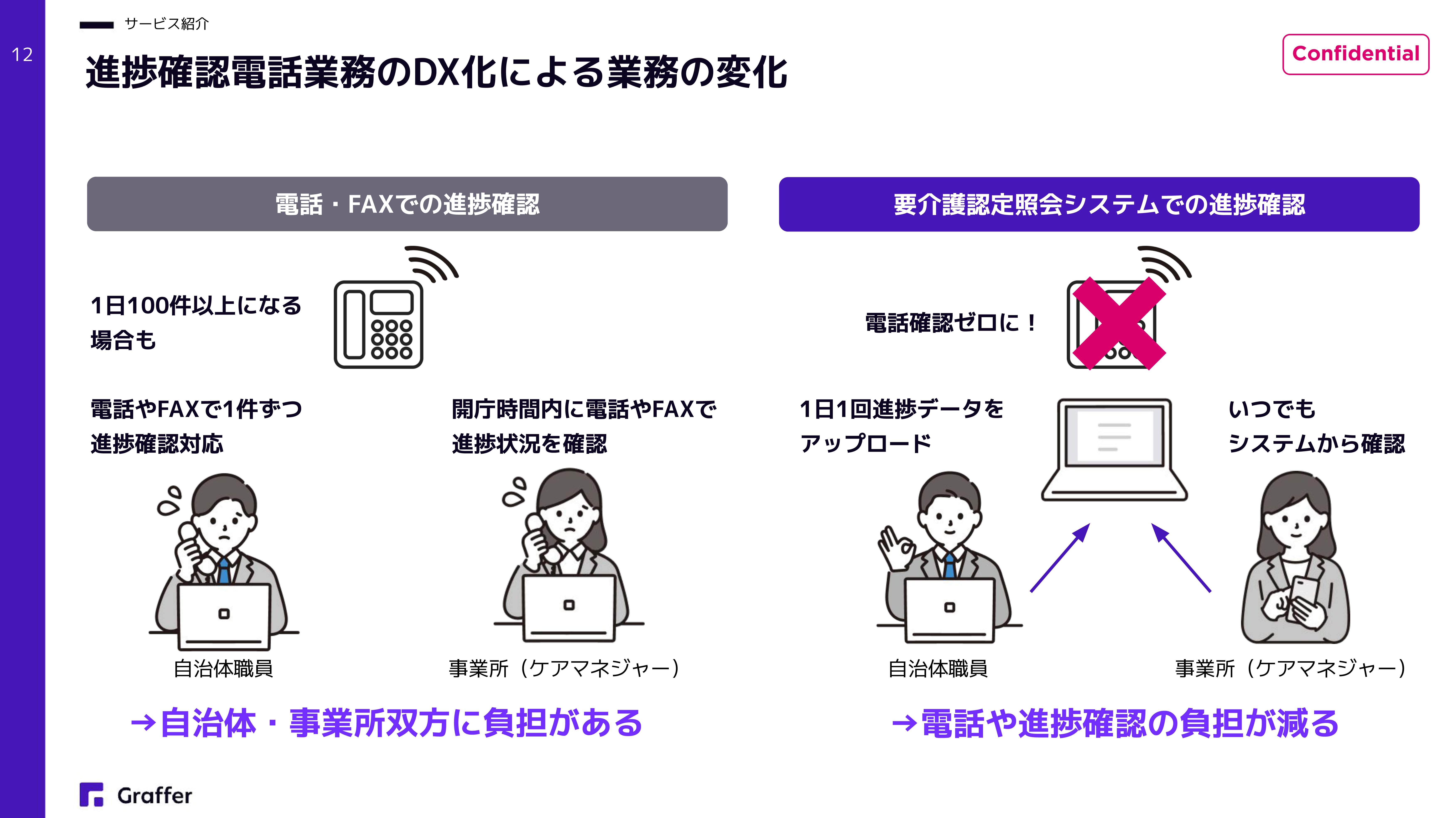

もう1つは、進捗状況の問い合わせに追われて他の業務が進まない、というものです。電話やFAXでのやりとりで業務が中断されると、訪問調査や審査会の準備が後回しになってしまう。結果として事業者側、市民にも不便をかけてしまうという悩みです。

要介護認定の申請から認定結果の通知までは“30日以内”と規定されていますが、実際には38日前後かかるという自治体が多いようです。それに対して、通知を待つケアマネジャーが自治体に電話をかけ、1日100件以上の問い合わせがある自治体も多い状況。これは双方にとって負担になります。こうした問い合わせ対応業務を削減するソリューションとして、要介護認定照会システムを提供しています。

本システムは、24時間365日、オンラインで要介護認定の進捗状況・認定結果を確認できるサービスです。特徴を3つのポイントに絞って説明します。

1つ目は、「電話・FAX対応業務を大幅に削減」という点です。姫路市の事例では、要介護認定申請の進捗状況の問い合わせが1日120件以上ありましたが、このシステムを導入後は、ほとんど問い合わせがなくなっています。職員は従来の電話対応時間を他の業務に充てられるようになり、事業者からも「土日祝日関係なく照会できるのがありがたい」といった声を頂いています。

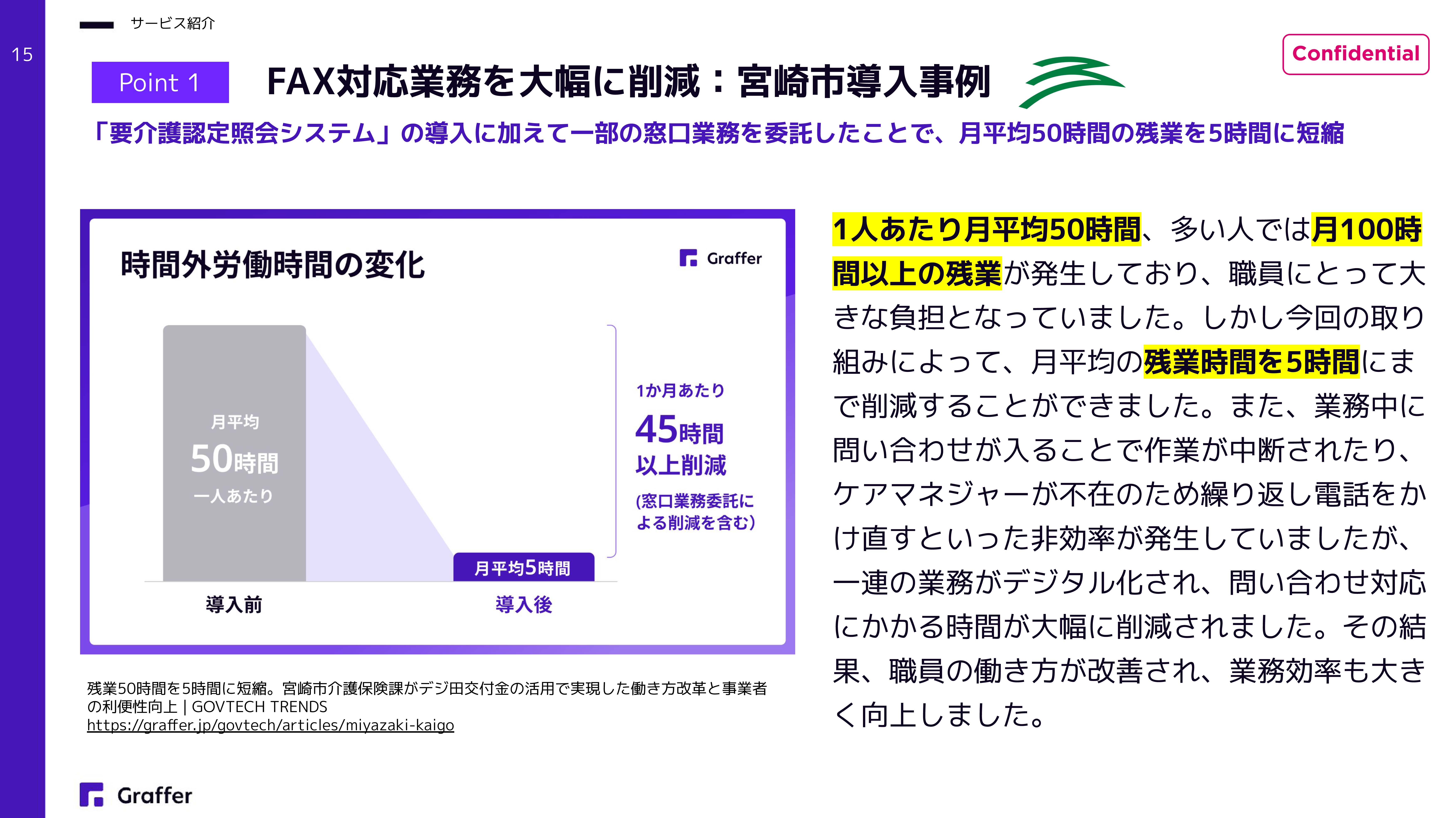

また、宮崎市ではシステム導入に加え、一部の窓口業務も受託しました。これにより、月平均50時間あった残業が、5時間まで削減。問い合わせ対応の行き違いなどで業務のムダが発生していたという課題も解決できています。

ポイントの2つ目は、「認定結果のオンライン化」で、事業者や市民に向けたサービスの向上ができる点です。従来は電話で進捗状況のみ伝え、要介護認定の区分や有効期間までは回答しないケースが多かったようですが、システムに置き換わることで、セキュアに認定結果の閲覧が可能になります。

事業者の利便性が向上することにより、利用者や家族の満足度向上にもつながるのが大きなメリットです。

ポイントの3つ目は、「導入も使い方も簡単」という点。サービスは通常1カ月以内で導入でき、運用は既存の介護保険システムからデータを1日1回アップロードするだけです。導入済みの自治体からは、平均して10~15分ほどで作業が完了すると聞いています。

自治体での導入事例と、今後の展望について。

ここからは、本サービスの実績を紹介します。

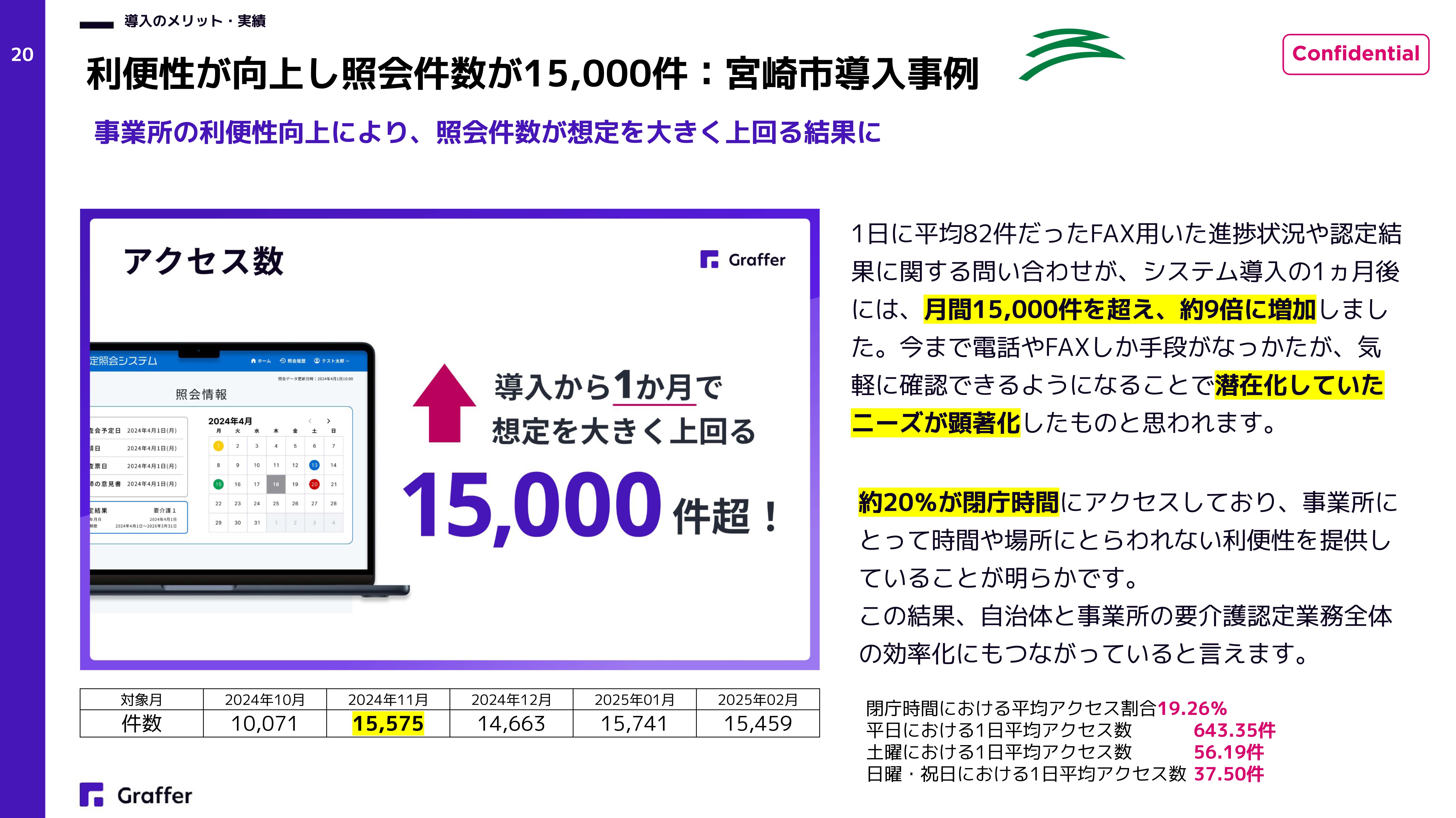

まず宮崎市の導入事例では、利便性向上により事業者の照会件数が月間1万5000件を超えています。導入前の問い合わせ数は1日平均82件でしたが、システムに置き換わることで気軽に確認ができるようになり、潜在化していたニーズが顕著化したデータとして上がっています。ちなみに、アクセスの約20%が閉庁時間に行われているという事実も確認できています。

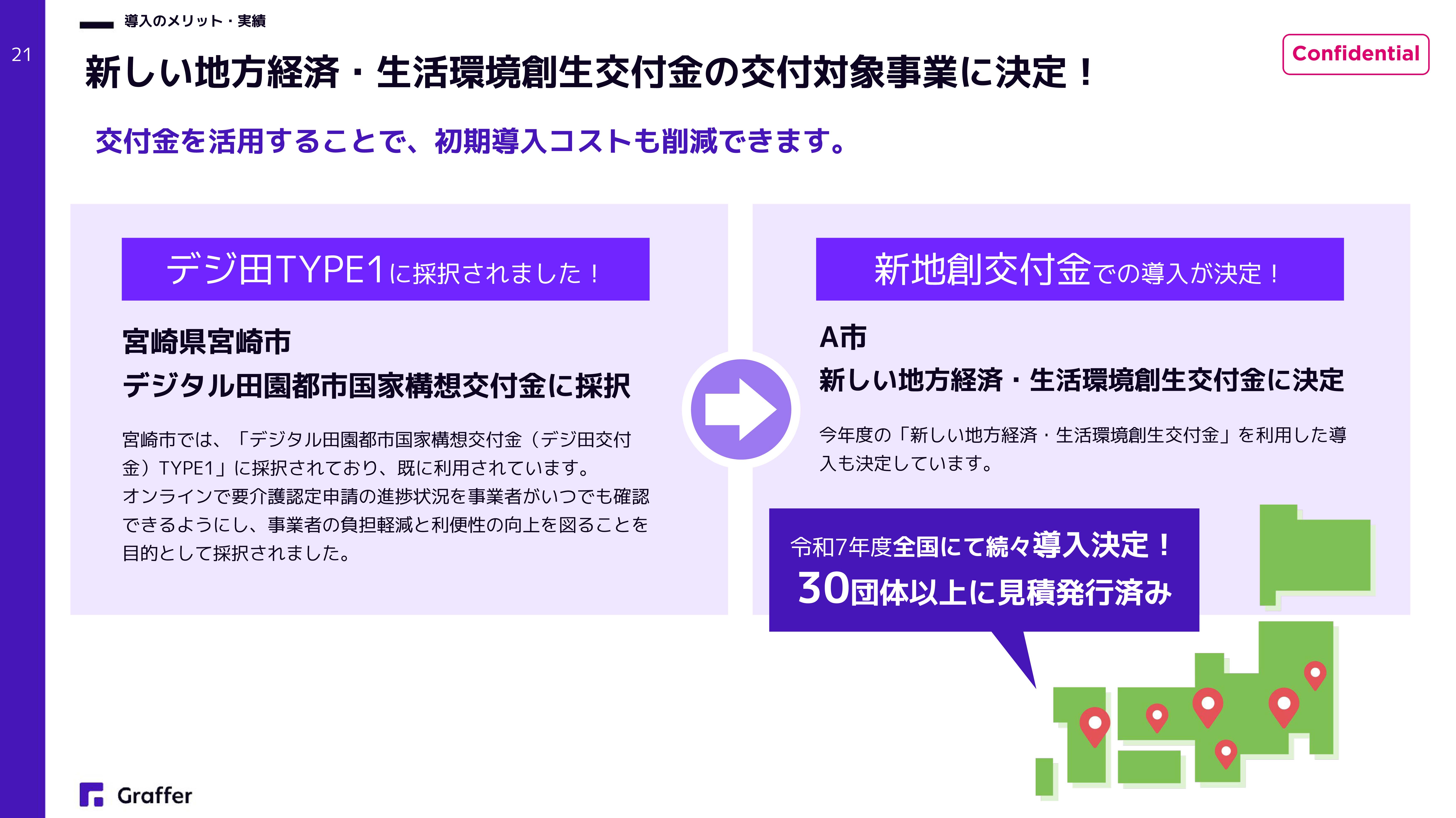

また、同市ではデジ田交付金も活用。事業者がオンラインでいつでも確認でき、負担軽減や利便性向上につながるという点で採択されています。本年度も様々な交付金を活用して導入を進める自治体が多く、当社としても初期コストを抑えつつ導入していくという要件定義も進めています。

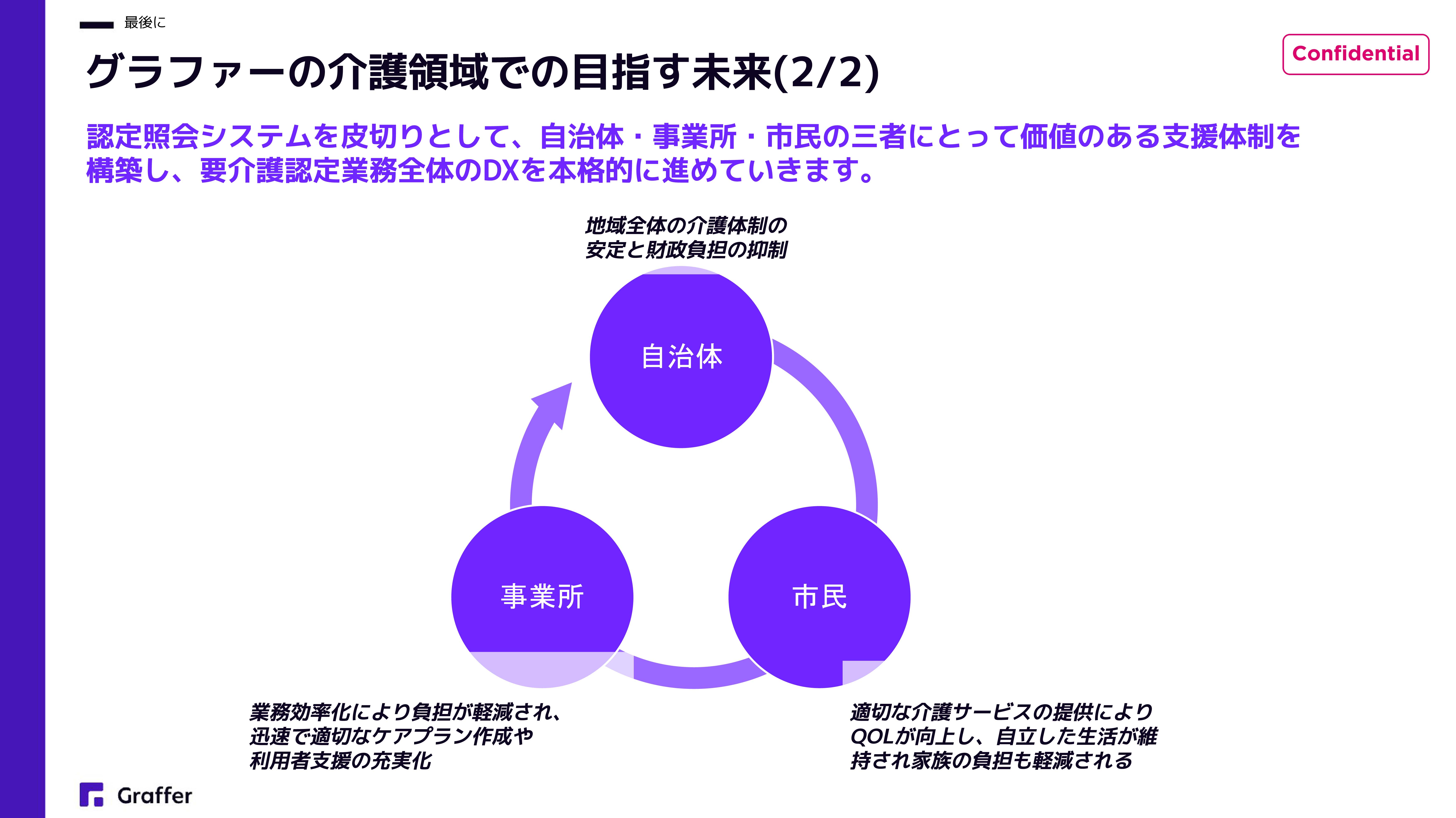

当社としては、要介護認定照会システムを皮切りに、自治体、事業者、市民の三者にとって価値のある介護支援体制を本格的に進めることが目標です。今後は当社独自の知見を活かし、要介護認定業務全体のDXを進めていこうと考えています。

また、プロダクトだけでなく、AIを活用したコンサルティング支援や、さらなる業務改善支援も目指しています。

当社のミッションは、「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」というものです。これまで行政手続きのオンライン化や窓口DXで、様々なサービスを250団体に提供してきました。そうした経験やノウハウは、要介護認定業務全体のDXで強みになると考えているので、その第一歩として、要介護認定照会システムで課題を解決できればと思っています。

スポットワーク導入による介護事業所の人手不足解消策について

介護現場の人手不足は、今後加速していくことが予想される。対策としては、DXと同時に人材確保も必要だ。本セミナーの最後は“スポットワーカーの活用”という手法でこの課題を解消しようとする事業者が、具体的な方法とそのメリットを共有した。

【講師】 石黒 正 氏

石黒 正 氏

株式会社タイミー

スポットワーク研究所地方創生グループ自治体チームリーダー

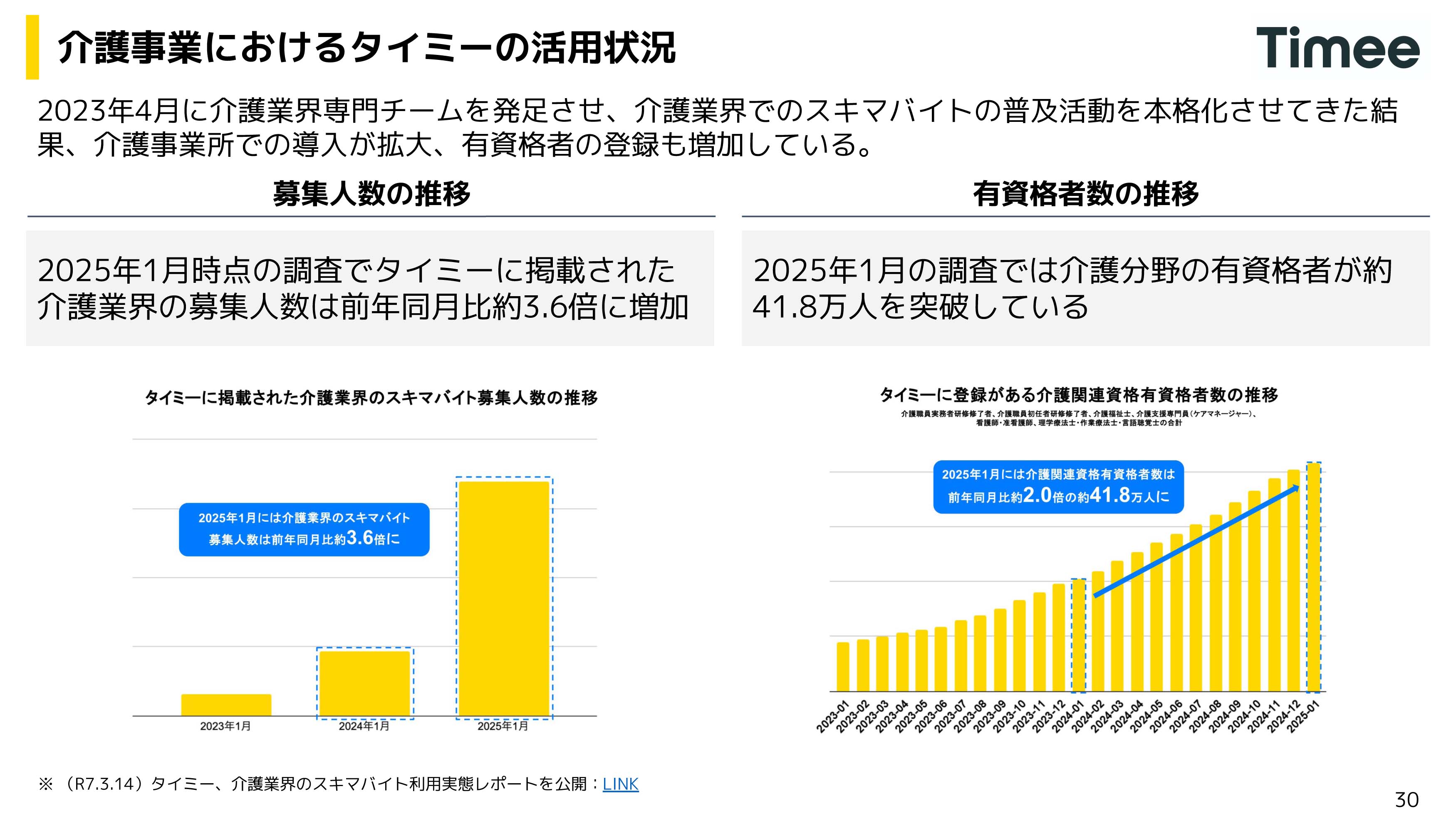

登録者1000万人(2024年12月時点)のアプリが人手不足解消に活用できる。

当社からは、スポットワークを軸とした介護事業所の人手不足解消策についてお伝えします。

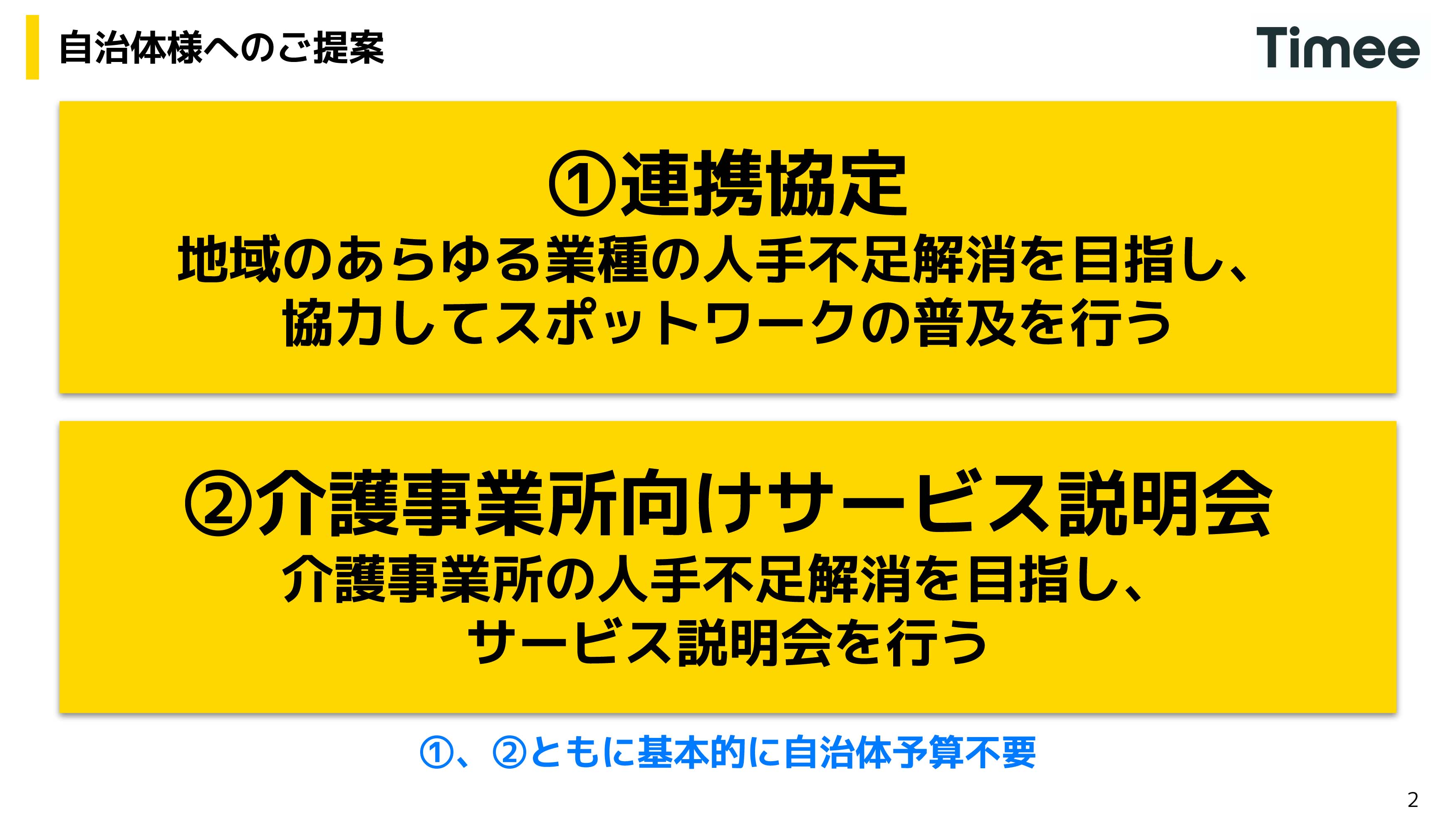

ここでの話は、我々のサービス「タイミー」を自治体に導入していただこうというものではありません。地域の事業者様に知っていただく、という提案です。今回は介護分野の話ですが、タイミーは他にも農業や、旅館・ホテル、地域の飲食店など様々なところで活用できるサービスなので、地域全体の人手不足解消を目指すことを目的に、連携協定を結んで継続的に取り組む活動に現在注力しています。ぜひこういった連携ができればと考えています。

連携協定締結の形ではなく、介護事業所向けのセミナーやサービス説明会を業種ごとに実施することも可能です。

まず、タイミーについて説明します。タイミーは「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービスです。この時間だけ働きたいという“ワーカー(働き手)”と、この時間だけ働いてほしいという企業を、アプリ上でマッチングします。

ワーカーにとっては、アプリ1本で仕事が簡単に探せて、一度登録しておけば以降は手続きが不要で、すぐに働けます。

一方、事業者側は、簡単に人手の確保が可能になります。専用のシステムには事前に求人のひな形を登録しておくことができ、求人を出したいと思ったときにすぐに出せる。基本は都度マッチングするので、新しい人がくることが多いのですが、相性の良い人材に出会った時には、個別に事業者とワーカーとで交渉していただき、長期アルバイトや正社員に切り替えることもできます。その際、追加手数料や当社への報告義務は発生しません。正規雇用を見据えたお試し採用のツールとしても活用することができます。

スポットワークサービスはいくつかありますが、タイミーが現在利用率ではNo.1を誇っており(※1)、雇用側は全国15万9000社、ワーカーは1000万人に登録いただいています(2024年12月時点)。業種で見ると、物流、飲食、小売りが多いのですが、最近は介護事業所での活用も進んでいます。

(※1)調査委託先:マクロミル 調査方法:インターネット調査 調査時期:2025年1月31日~2025年2月4日 調査対象:直近1年以内にスキマバイトを経験したことのある18~69歳の男女1033人

一方、働いている方の属性ですが、年代としては全体の約85%を40代未満が占めており、若い方が中心です。ただ、60代以上の利用も年々増えてきており、あらゆる世代が活用しています。

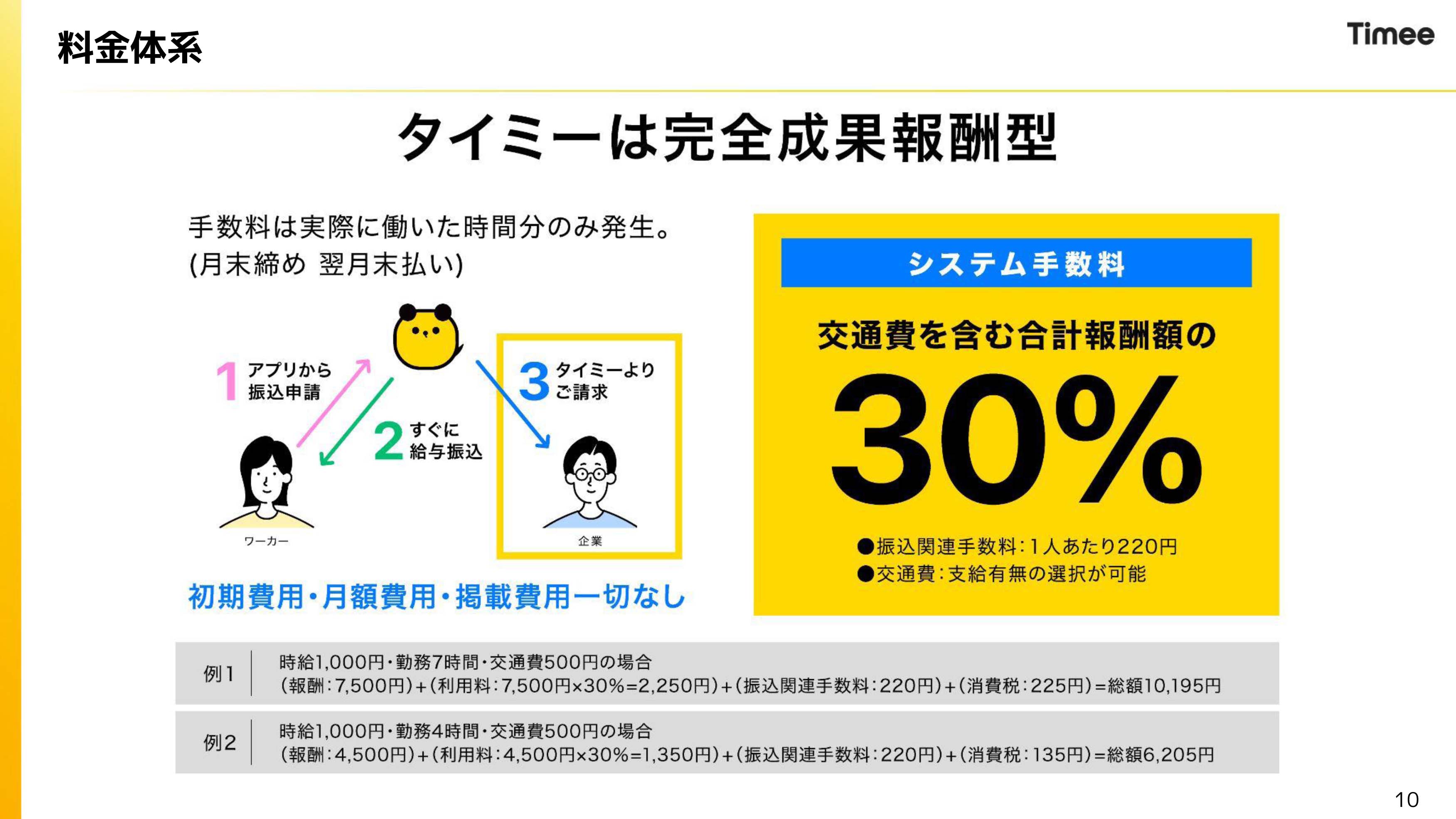

なお、手数料は完全成果報酬型で、交通費を含む合計報酬額の30%というモデルです。発生する費用はこれだけで、初期費用、月額費用、掲載費用は一切ありません。

スポットワーカー活用のポイントは“業務切り出し”。

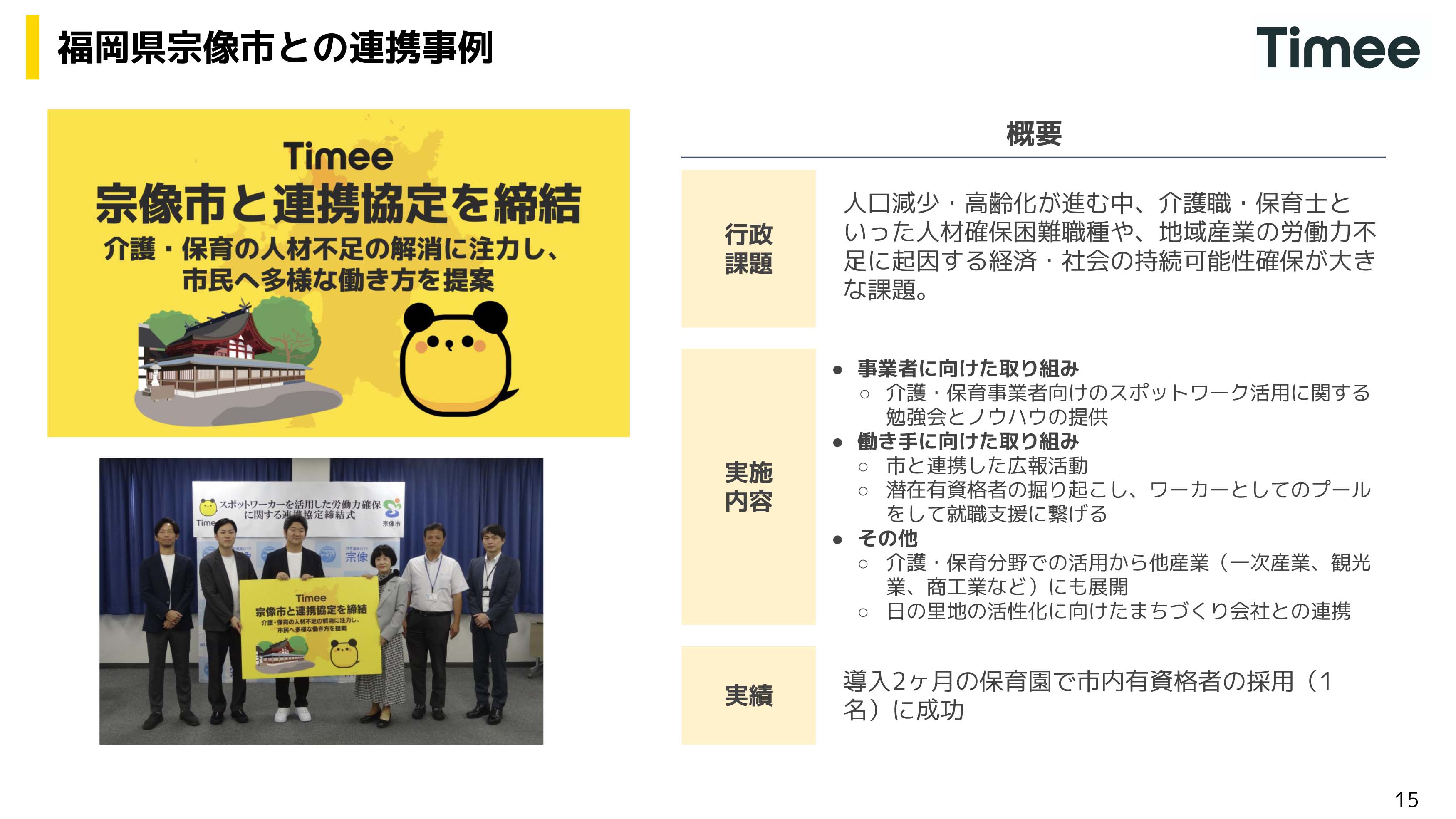

このサービスをもとに、我々は自治体と連携協定を結んで取り組みを進めています。現在31自治体と協定を締結(R7.4.17時点)。例えば福岡県宗像市では、「介護・保育の人材不足の解消に注力し、市民へ多様な働き方を提案」というテーマで、エッセンシャルワーカーに注目した連携テーマとなっています。

こうした事例の詳細は当社の「スポットワーク研究所」というサイトで紹介しているので、ぜひご覧ください。

また、個別のセミナーという形で、介護分野の人手不足解消に向けた事業者向け説明会も行っています。

当社では、社内に介護の専任チームを設けており、業務の切り出しやスポットワーカーの導入をサポートしています。例えば入浴介助のケースだと、工程を細分化して整理し、スポットワーカーを導入して待ち時間をなくし、全体の業務時間を圧縮。介助をする人数も増やすことが可能になります。

工程を分けてボトルネックを洗い出し、業務切り出しを行った上でスポットワーカーを活用するというのがポイントです。タイミー登録者の中には、40万人くらいの有資格者がいます(R7.1時点)ので、資格を持っている方や経験のある方の採用も可能です。こうした業務切り出しのサポートも費用はいただいていません。

最後に、現在の活用状況です。介護業界での募集人数は1年前と比べて3.6倍に伸びています。使われ方としては、都度マッチングをしつつ、うまく人材定着につなげている事例が多く見られます。長期採用に至った、あるいはリピーターになってもらった、というような活用方法です。

このように、労働力不足解消に資するサービスとなっているので、これを地域に広げていくため、自治体と連携して取り組みを進めていきたいと思っています。興味がありましたらぜひお声かけください。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)