近年、出身地にとどまって暮らすことに固執しない、「ふるさとを持たない若者」が増えています。彼らは、2度、3度と通いたくなるような地域を探して訪れ、その地域との関わりを求める傾向が強いようです。そうした流れをとらえ観光庁は、「何度も地域に通う旅、帰る旅」という新しい旅のスタイルを推進しようと、「第2のふるさとづくり」プロジェクトを推進中です。

そこで本セミナーでは、「継続的な来訪を促す体験商品のつくり方」というテーマで、持続可能な観光と地域活性化の新たな可能性を探ります。実際のプロジェクト事例を交えながら、各地域の特色ある資源を活用した具体的な取り組みや、地域の魅力再発見、独自の観光体験創出、地域住民との連携、環境保護との両立など、現代の課題に対応した観光振興のあり方をご紹介します。このセミナーを機に、「第2のふるさと」づくりの実践的アプローチをともに考え、地域振興の新しい視点を発見しましょう。

概要

■テーマ:第2のふるさとづくりセミナー〜継続的な来訪を促す体験商品のつくり方〜

■実施日:2025年02月21日(金)

■参加対象:自治体職員

■申込者数:236人

■プログラム

<Program1>

開会のあいさつ(観光庁 観光資源課 課長 竹内 大一郎氏)

<Program2>

第2のふるさとづくりプロジェクトの概要説明

<Program3>

信達地方の蚕の糸が結ぶ文化と人~シルクロードが導く再来訪の仕組みづくり~

<Program4>

濃度・深度にマッチした再来訪への仕組みづくりの深化を目指す 琴平町観光マーケティング実証事業

<Program5>

「自然再生で村おこし」共に学び育てる生坂村リジェネラティブ・ツーリズム

<Program6>

来訪を促す体験価値とコミュニティづくり

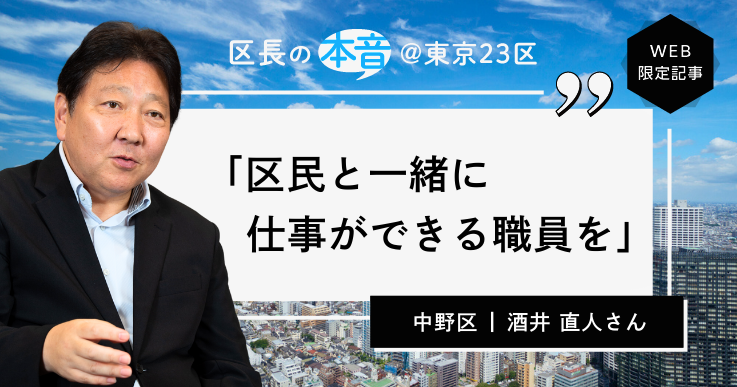

開会のあいさつ

【講師】

観光庁 観光資源課 課長

竹内 大一郎 氏

その地域が持つ資源を活用した観光コンテンツの開発

インバウンド需要が著しく増加しており、2024年の訪日外国人旅行者数は過去最高の3700万人に達すると予測されています。また、観光消費額も8.1兆円に上昇する見込みです。この流れは1月の旅行者数が378万人となり、単月での最高記録を更新したことからも明らかです。この良好な状況を受けて、地方への誘客をさらに強化するため、地域の自然、文化、歴史、そして食といった資源を活用した観光コンテンツの開発に力を入れていきたいと考えています。

国内旅行に目を向けると、2024年の観光消費額は25兆円に達する見込みで、こちらも過去最高を記録することが予想されています。この成長は、地元経済の活性化や地域振興につながる大きなチャンスです。しかしながら、長期的には人口減少の影響を受けることが避けられない現状に直面しています。地方の観光地や経済の持続可能性を考えると、地域の特性を活かした新しいアプローチが求められます。

そこで、観光客だけでなく、地元住民にも喜ばれるプロジェクトとして、「何度も地域に通う旅、帰る旅」というコンセプトに、新たな旅行市場を開拓し、需要拡大を図るものとした「第2のふるさとづくりプロジェクト」を進めることが重要です。

本日は観光庁から本プロジェクトについて基礎的な説明をするに加え、本年度モデル実証事業に取り組んだ福島市、香川県琴平町、長野県生坂村の3地域に事業報告をしていただきます。

また、「第2のふるさとづくりプロジェクト」の有識者委員でもある、クラブツーリズムの中村取締役から、来訪を促す効果的な観光体験の作り方や販売方法についてお話しいただきます。この機会を通じて、1人でも多くの方が「第2のふるさとづくりプロジェクト」に興味を持ち、観光商品の造成や創作、機能、関係人口の創出、さらには日々の居住や移住定住の増加に寄与できることを願っております。

第2のふるさとづくりプロジェクトの概要説明

【講師】 観光庁 観光資源課

観光庁 観光資源課

課長補佐

丹下 涼 氏

観光庁『第2のふるさとづくりプロジェクト』について

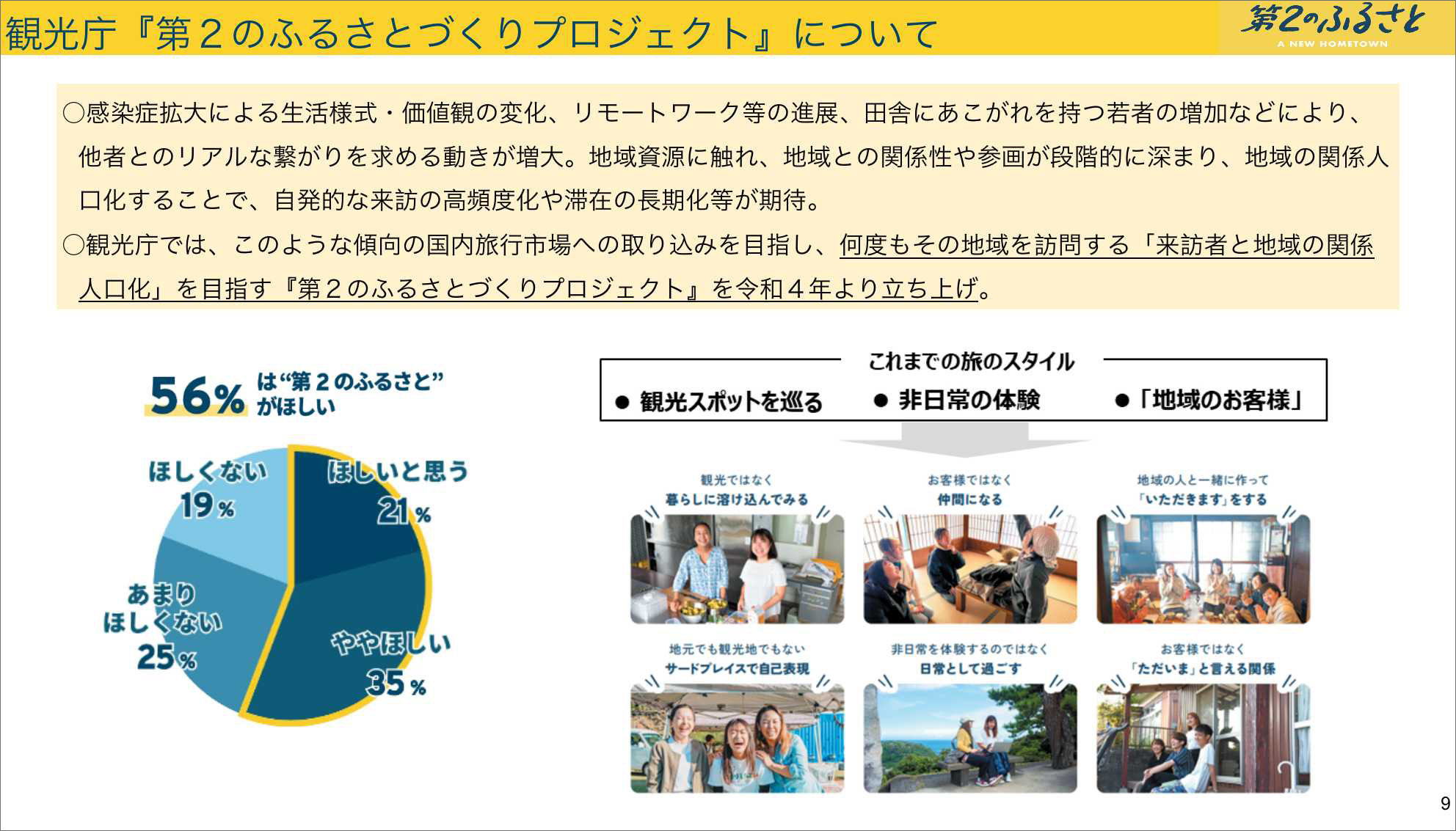

国内旅行の動向を見てみると、観光やレクリエーションを目的とする旅行者が全体の約60%を占める一方で、残りの40%は親族の帰省や知人訪問、出張など、観光以外の目的の旅行が多いことが顕著です。特に若者層を視野に入れると、全体の56%が「第2のふるさとが欲しい」という回答をしており、彼らのニーズに応じた新たな旅行スタイルの構築が急務とされています。

このプロジェクトの主な目的は、地域の魅力を再発見し、地元の住民と旅行者との交流を促進することです。これにより、地域経済の活性化や持続可能な観光の推進を図ることができます。具体的には、地域固有の文化や自然、食などを活かした体験型のプログラムや、旅行者と地域の人々が直接関わることで得られる、「交流の場」を提供できる旅を目指しています。

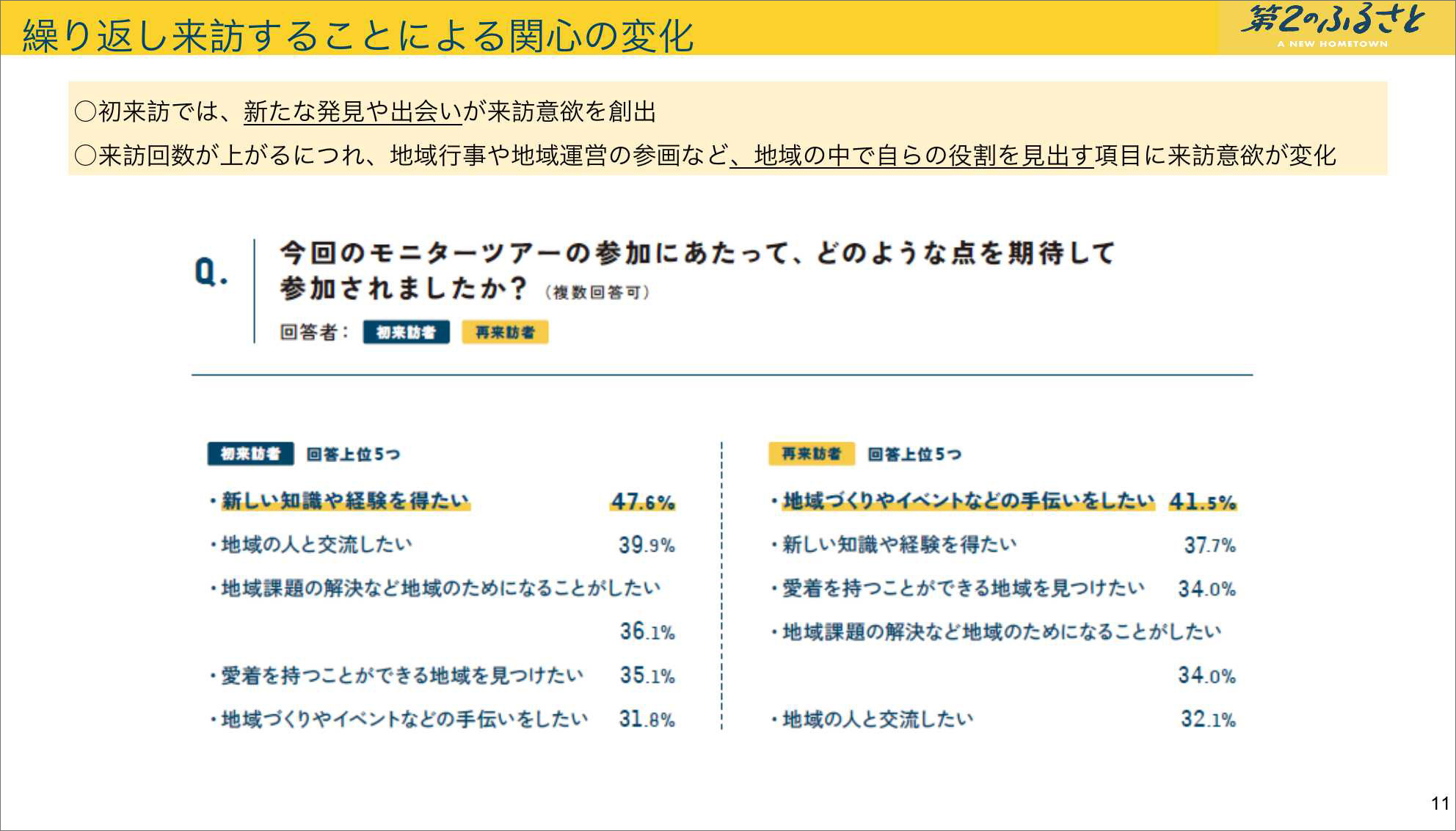

「第2のふるさとづくりプロジェクト」のモニターツアー参加者を対象に実施したアンケートでは、初めて訪れる際は知識や地域交流を重視する一方、訪問回数が増えるにつれて地域づくりやイベント協力を希望する声が増加しています。

つまり、観光として地域を訪れた後、より深く関わりたいという意欲が芽生えていることが分かりました。地域側は、そのニーズに応じたプログラムを提供し、二地域居住の促進や関係人口の増加を目指したいと考えています。

「第2のふるさとづくりプロジェクト」の取り組み事例

令和4年度より進められている「第2のふるさとづくりプロジェクト」のモデル実証事業は、累計36地域の支援をしてきました。プロジェクト実施の結果として、その地域への移住に繋がったり、地域の担い手確保に繋がったりした事例も生むことができました。

【地元住民との交流を通じて移住につなげる好事例】

●香川県琴平町

琴平町では、パソナグループが中心となりまちづくりを進め、地域体験プログラムを作成・販売しています。この取り組みに参加した方の中から、琴平町への移住者が生まれた事例もあります。

●京都府南丹市美山地区(一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会)

この地域は、かやぶきが重要伝統的建造物群保存地区となっているエリアです。しかし、かやぶき屋根の維持が困難なことから、学生が参加するプログラムを実施し、地域行事への参画を促しています。この取り組みを通じて、参加者が地域のDMOに就職する成功事例も生まれました。

【地域の観光産業の担い手確保につなげる好事例】

●新潟県南魚沼市等(一般社団法人雪国観光圏)

来訪者が無料宿泊と引き換えに5時間のボランティアを行うスキームを構築し、相互に関係性を育んでいます。

●福島県二本松市(一般社団法人岳温泉観光協会)

磐梯朝日国立公園の自然体験を提供し、山道の整備を通じて地元のガイドとしての成長を促すプログラムを実施しています。

取り組みを通じて、想定外の参加者層があらわれました。当初、「第2のふるさとづくり」には中高年層が関心を持つと考えていましたが、実際には10〜30歳代の参加者が多く、特に10代と20代で約半数を占めています。また、参加者へのアンケートによると、5回以上旅行するという人が42.9%に達し、旅行に対する関心が高い層が主に参加していることが分かりました。

その一方、普段あまり旅行をしない人々でも「第2のふるさとづくり」に参加している傾向が見られ、このプロジェクトが新たな需要を生み出していることが確認できました。新しい形の地域づくりが進む中で、今後の展開が非常に楽しみです。

令和6年度実証事業では、年4回以上訪れる人を10人作るというKPIを設定し、12地域を採択しました。「第2のふるさとづくり」を地域で行うにあたって、プログラムの造成だけでなく、移動や宿泊環境の整備も重要であり、その実証も併せて行っています。本年度の末には、各地域の取り組みをまとめたナレッジ集を観光庁のホームページで公開予定です。(現在公開済:https://www.mlit.go.jp/kankocho/jirei_shien/dai2furusato.html)

これまで「第2のふるさとづくり」の実証を行う中で、プログラム参加者の満足度は高いものの、集客方法など地域で持続可能な取組の造成が課題としてあがっています。そこで、令和7年度は事業の持続可能性に注目し、実証事業を行います。また、新たな市場の確保として、これからご説明する「企業版第2のふるさとづくりモデル」についても進める方針です。

この事業は観光庁の直轄で行われ、令和7年度実証事業については2月下旬から公募を開始予定です。計16件の採択を見込んでいます。

企業からニーズの高いワーケーションモデルの構築に向けて

観光庁では令和3年度よりワーケーションを支援してきたところです。ここでいうワーケーションとは、一般的に想像される個人が地域で仕事をするスタイルのものではなく、いわゆる企業研修として地域貢献を目的に地域の課題に触れる学びの場としたり、職場内のチームワーク向上やスキルアップを図る場を提供するものです。企業にメリットを感じてもらえるモデル構築に取り組んでいます。

過年度の取組例として、宮城県釜石市が挙げられます。ここでは、人口減少や地域産業の衰退という課題を、企業向け研修プログラムに生かし、現場の課題を企業のソーシャルサービスに転用する事例を進めています。釜石市はこれをもとに、新しいサービスの実施やモデルをローンチする研修を行っています。

これらの取組を発展させ、「企業版第2のふるさとづくりプロジェクト」を令和7年度より実証いたします。このプロジェクトが目指す方向性としては、これまでのワーケーション以上に地域との関係性を重視し、何度も訪れたくなる仕掛け作りを行うことが求められます。企業と地域を結びつける体験の販売が重要ですが、観光庁の支援がなくても持続可能なビジネスモデルの構築が必要です。また、自治体の取り組みは、収益性や販売体制を考慮することが求められます。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:第2のふるさと事業の公募は、今後も予定されていますか。

A:2月の下旬もしくは3月の上旬には、公募を開始する予定です。公募期間はおよそ1カ月間です。詳しくはホームページを確認してください。(※令和7年度については公募締切済)

Q:観光庁としては、第2のふるさと事業が目指すゴールに向け、各地域がどのようにKPIを設定すべきと考えていますか。

A:私たちの主な目的は国内交流の拡大ですが、地域ごとに設定するKPIは地域の課題やステークホルダーによります。観光庁の支援は限られているため、地域の自立化が重要です。持続可能なKPIと事業プランが求められ、観光庁の支援は初期段階に限られるため、その後は地域で支え合う形を目指してほしいと思います。

信達地方の蚕の糸が結ぶ文化と人~シルクロードが導く再来訪の仕組みづくり~

【講師】 福島市フルーツラインエリア観光推進協議会

福島市フルーツラインエリア観光推進協議会

中山 高行 氏

取り組み地域:福島県福島市ほか

福島市フルーツラインエリア観光推進協議会とは

福島市フルーツラインエリア観光推進協議会は、当市のフルーツライン沿いで観光を促進するため、温泉観光協会や道の駅ふくしまの運営者、その他の観光事業者が結集した民間団体です。この協議会の活動エリアは福島市だけでなく伊達市、川俣町を含む広範囲に及んでいます。

特に注目したのは、福島市が「フルーツ王国」としてブランド化を進める中、歴史的な観点から桑畑と養蚕に目を向けたことです。かつてこの地域は養蚕が盛んで、地域経済を支えていました。現在も養蚕から織物までの一貫した流れが存在し、短いサイクルで多くの収穫を可能にしますが、産業としての厳しさもあります。そこで、文化を残していくために観光という切り口であれば、交流人口を増やすことができるのではないかと考えました。これが「第2のふるさとづくりプロジェクト」と結びついた背景です。

活動は3年目を迎え、今年は以下の3つの仮説をもとに進めています。1つ目は、再来訪にはインプット・アウトプットできるコンテンツが必要ということ。2つ目は、高頻度来訪者には、より自由度を持たせた受け入れ環境が効果的であること。3つ目は、文化振興には観光を通じたアプローチも有効であるということです。

この仮説をもとに、以下の6つの主要事業を計画しています。

(1)ダイレクトな広報戦略【旅マエ】

(2)予約や来訪者数把握のDX化【旅マエ】

(3)来訪目標頻度に合わせたプランの造成と提供【旅ナカ】

(4)既存の公共施設を活かした交流拠点づくり【旅ナカ】

(5)再来訪イベントの開催【旅アト】

(6)文化振興活動【旅アト】

特に、(3)(5)(6)の3つに焦点を当てた具体的な取り組みを進めています。福島の養蚕や織物文化の価値を発信し、地域の魅力をさらに深める活動に注力しています。

3つの取り組み実例を紹介

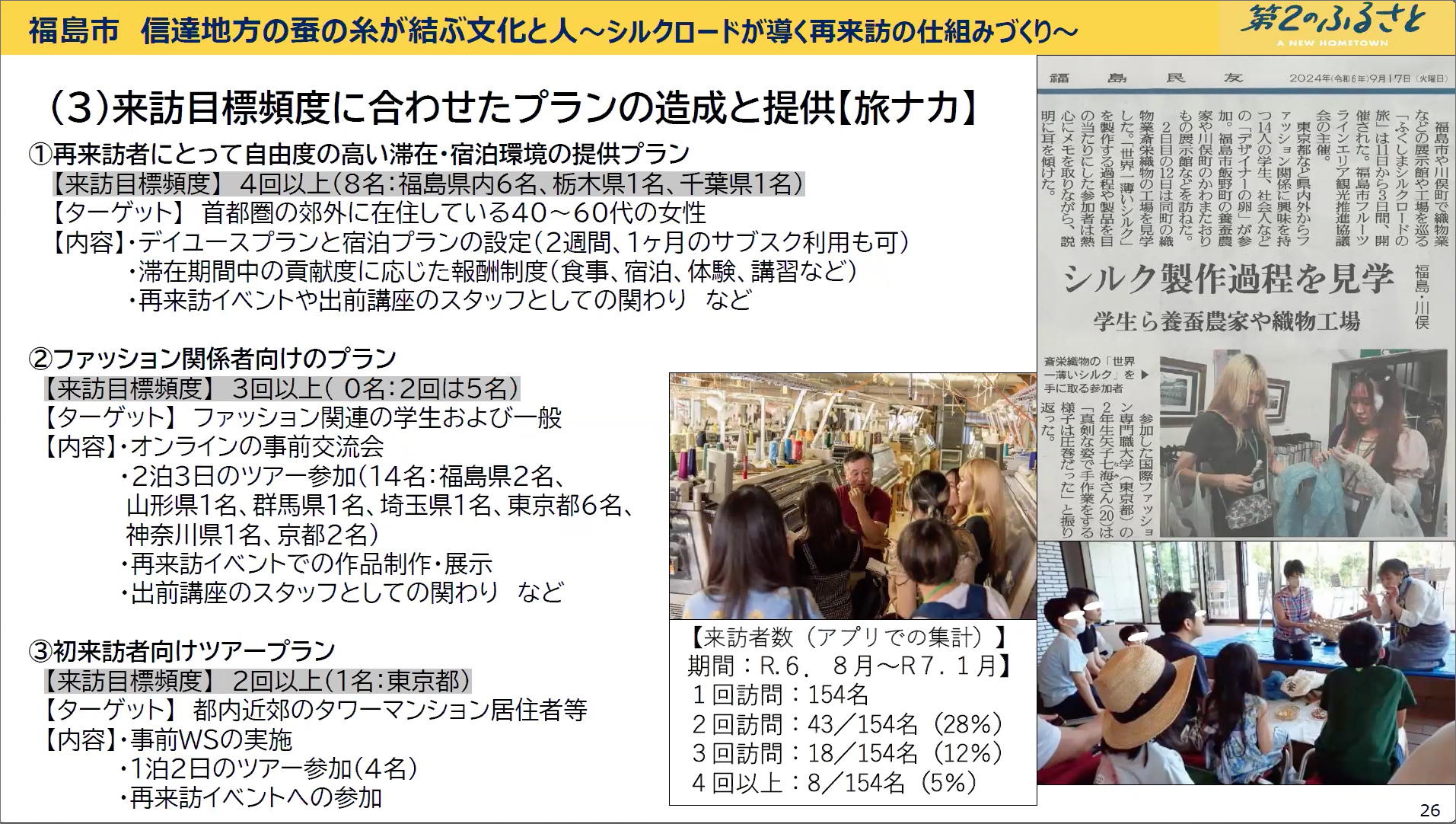

●来訪目標頻度に合わせたプランの造成と提供【旅ナカ】

当協議会では、来訪目標頻度に応じた3つのプランを提案し、幅広いお客さまに最適な体験を提供しています。

①再来訪者向けプラン(来訪目標頻度4回以上)

再来訪者には自由度の高い滞在環境を提供しています。個別体験の要望に応じたプランや、再来訪のイベント、出前講座のスタッフ参加などのニーズに応えた結果、8名が4回以上来訪しました。

②ファッション関係者向けプラン(来訪目標頻度3回以上)

このプランでは、2泊3日のツアーを実施し、再来訪イベントでの作品展示も行いました。残念ながら、3回の来訪はありませんでしたが、ツアー参加者のうち5名が2回来訪しました。

③初来訪者向けツアープラン(来訪目標頻度2回以上)

初来訪者向けには、都内近郊のタワーマンション居住者を対象としたワークショップを開催し、次回は1泊2日の福島訪問プランを実施しました。参加者の中で1名が2回来訪しました。

この来訪者数は、二次元コードを使うアプリで管理しています。年齢層の高い方も含まれているため、実際の来訪者数はこれ以上であると考えています。

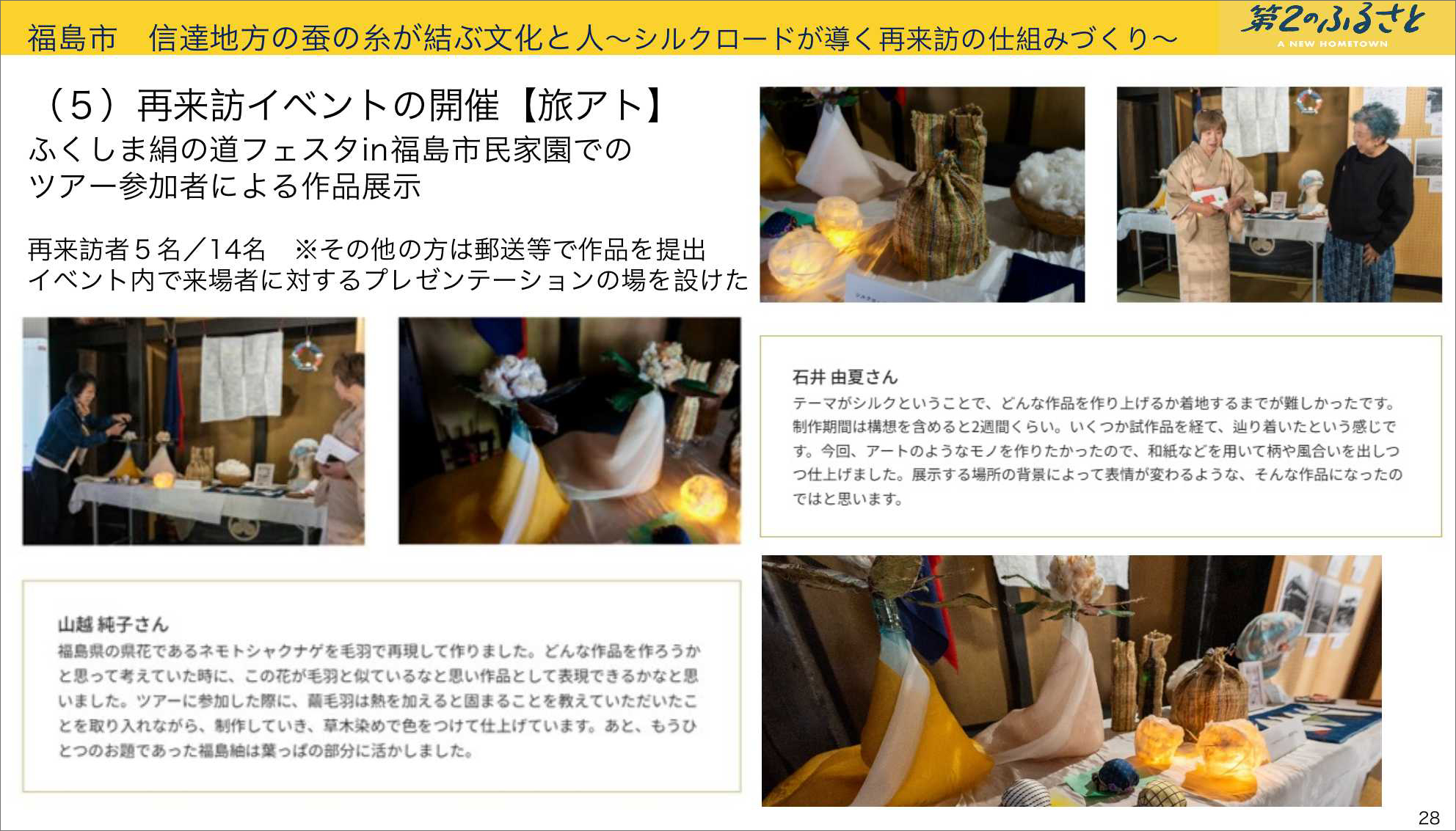

●再来訪イベントの開催【旅アト】

地域の養蚕文化を伝えるために昨年、関係事業者との交流や再来訪のきっかけを生むイベントを開催し、約2,000名が参加しました。ファッション関係者向けツアーでは、参加者が2カ月かけて作品を作成し、イベントでその魅力を発信しました。

【来訪を促すしかけ①:イベント】

来場者と関係事業者の交流の場を提供し、来年の再訪を促す機会を創出しています。本年度は次年度以降の自走を意識し、既存のイベントに組む込む形で開催したところ、これまでの最多参加者数を300名更新し、地域の意識向上にも寄与しています。

●文化振興活動【旅アト】

再来訪者にもサポートスタッフとしてご参加いただく形で地元の方を対象とした出前講座を開催し、地域文化の普及に努めています。福島大学との連携により、養蚕業をテーマにした教材が制作され、市内の教育関連施設への寄贈するともに出前講座で活用しています。

【来訪を促すしかけ②:出前講座のアシスタント】

出前講座を通じて人手不足の解消と地域文化の再発見を目指しており、参加者から「参加できてよかった」という声が寄せられています。アンケート結果では、48%が年間4回以上の参加を希望しており、次回への期待感が高まっています。

自治体との関わり方

我々の協議会は、福島市と福島県との連携を強化し、様々な事業を展開しています。具体的には、観光交流推進室が広報活動支援を行い、定住交流課が移住定住者向け体験会を実施。また、文化振興課は施設の交流拠点化を図り、教育総務課は小学校や図書館への教材寄贈を行っています。

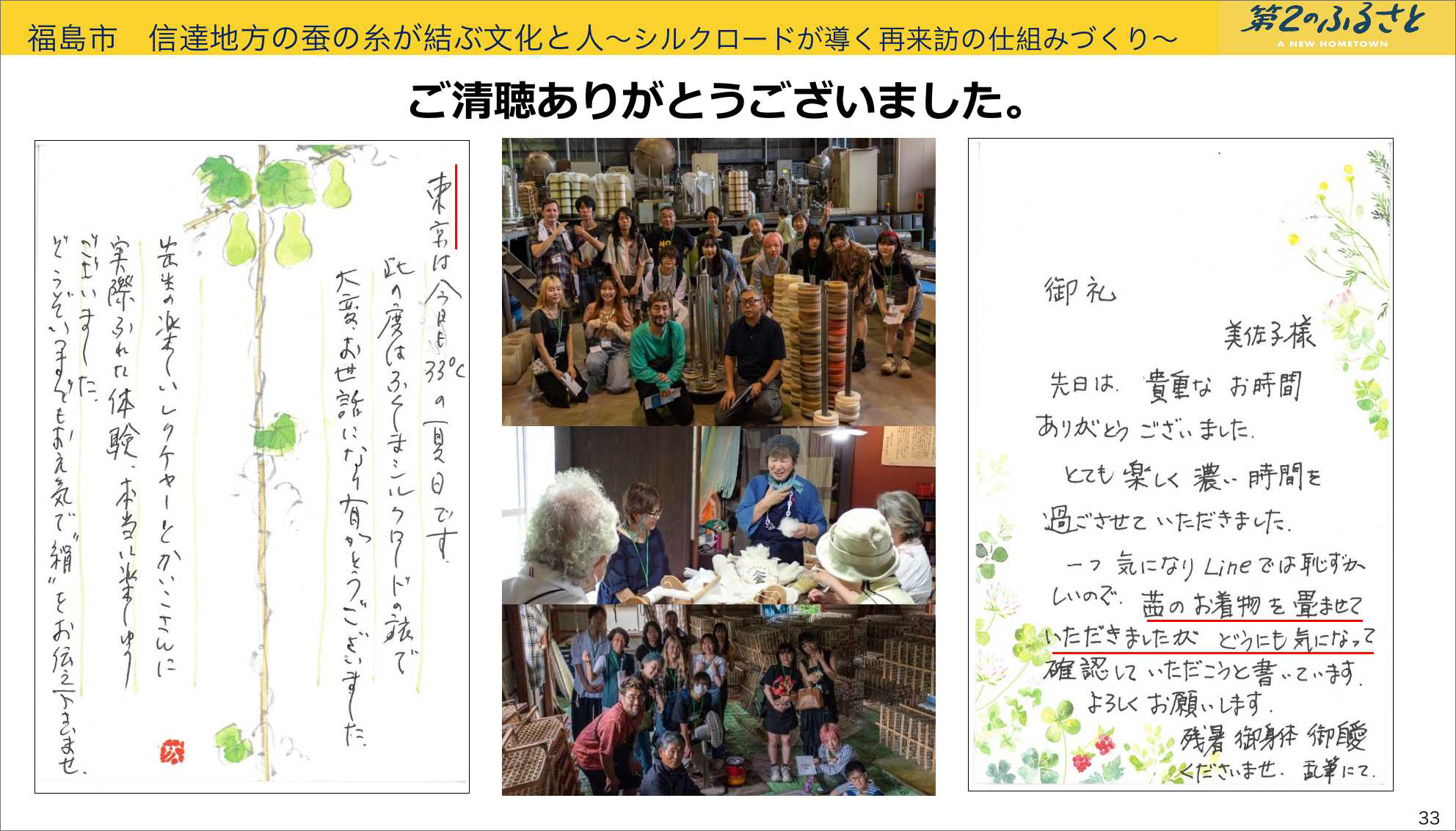

さらに、道の駅ふくしまや福島市観光コンベンション協会、福島県園芸課とも連携し、イベント支援や広報活動を行っています。初来訪者向けツアーの参加者からは、お礼のハガキもいただきました。

参加者からの手紙やアンケートでの感想を受け、受入事業者が感激する姿を見て、訪問回数以上の価値を提供できたことを実感しました。この3年間の取り組みを通じて、新しい価値を創出し、地域の再発見を促す事業の意義が見えてきました。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:取り組みのきっかけは何ですか?

A:自治体からの働きかけではなく、当協議会の構成事業者からの提案が始まりです。グリーンシーズンにおいて観光の切り口から地域貢献できることを考え、ヒストリカルブランディングの観点から自治体に事業の実施を提案しました。取り組み内容の方向性が「第2のふるさとづくり」と合致し、この取り組みがスタートしました。

Q:フルーツ大国の福島市で、繭の認知を高めるための取り組みは?

A:インナーマーケティングを重視し、地域内外に情報を発信しました。その結果、県内参加者が増え、地域文化を支える動きが生まれました。また、地域内メディアが共感し、全国へ情報を発信してくれました。加えて、ターゲットとなる関心層に直接情報を発信してくれる日本ファッション協会との連携により、新規の来訪者増につなげることができました。

濃度・深度にマッチした再来訪への仕組みづくりの深化を目指す琴平町観光マーケティング実証事業

【講師】 株式会社地方創生

株式会社地方創生

岩田 愛菜 氏

取り組み地域:香川県琴平町

琴平町観光マーケティング実証事業の事業概要

当町では、「濃度・深度にマッチした再来訪への仕組みづくり」を実証しています。当地は江戸時代から観光地として栄えており、金刀比羅宮や温泉街、歌舞伎などの文化が魅力です。しかし、近年は県外の観光客が多く、金刀比羅宮の参拝目的以外の滞在情報が不足し、リピート率が低下していました。

コロナ禍を背景に、まちの事業者同士の連携が強まり、地域の魅力を発信する取り組みが進行中です。「第2のふるさと」としての再来訪促進のために、まちの人との交流や中長期滞在者向けの宿泊施設の活用を進めています。

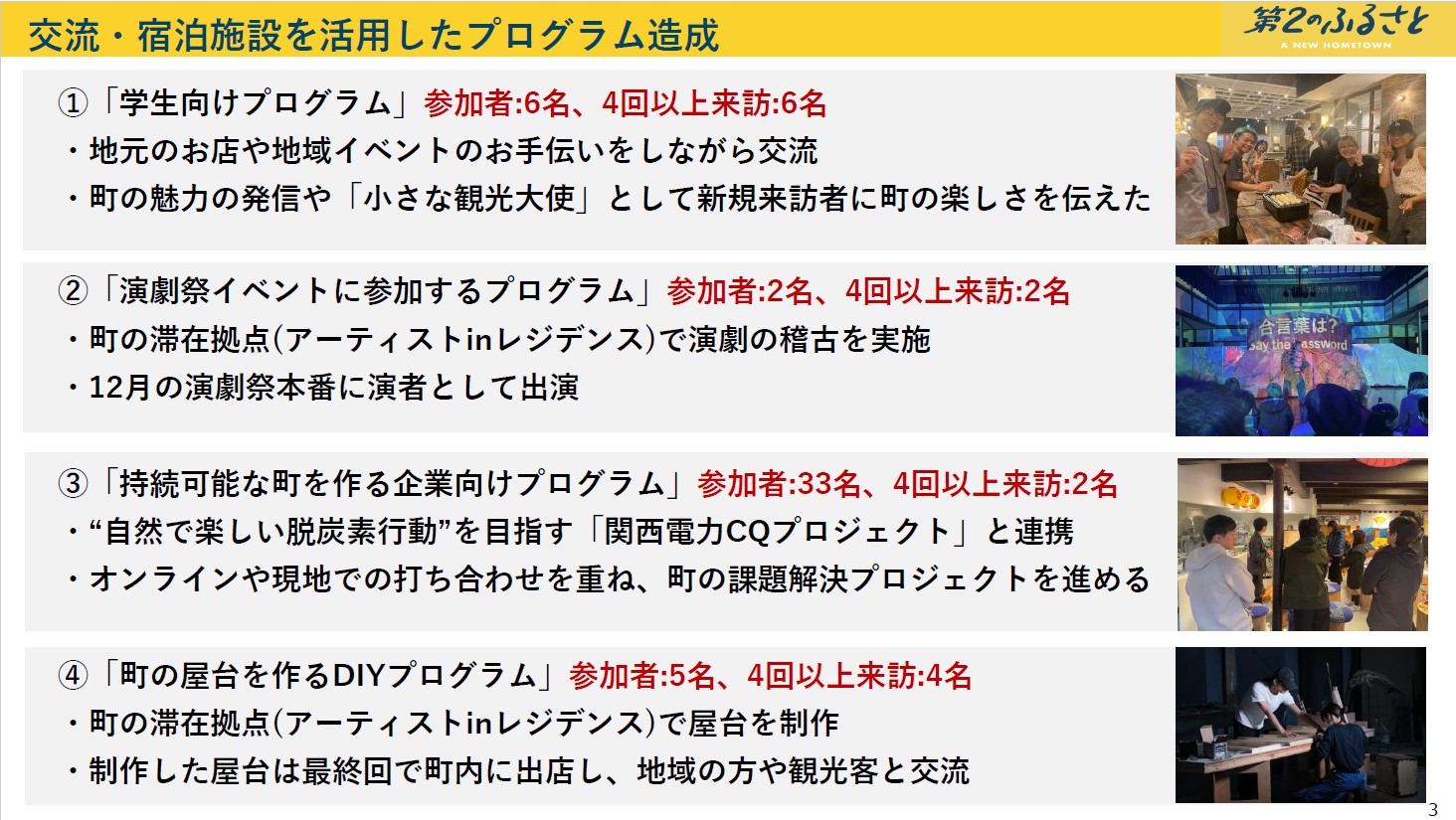

令和6年度の事業では、以下の4つがポイントです。

・地域貢献を生むプログラムの造成

・参加者が地域に貢献する「仕事」や「お手伝い」の場の提供

・高速バスと地域交通、ワークスペースのサービス販売

・宿泊事業者と連携し、清掃作業などをセットにした割引サービス提供

特に、地域の一員としての貢献を重視し、宿泊交流施設を拠点としたプログラムを4パターン実施。また、地域行事に参加し、まちの一員としてともに受け入れる機会を創出しています。これにより、1月末時点で4回以上の来訪者が14名誕生するなど、徐々に成果が見えはじめています。

「地域の一員」としてまちへの貢献を生み出すプログラム

上記の内容を詳しく説明します。この事業は、継続的な関わりを持つプログラムを形成し、観光モデルツアーとは異なるアプローチで進めました。参加者が主体となり町に貢献できる場を作ることに重点を置き、昨年度オープンした宿泊交流施設を拠点に4パターンのプログラムを実施。地域行事に参加し、14名の4回以上の来訪者を創出しました。

〈長期滞在のハードルを下げるための取り組み〉

長期滞在のハードルを下げるための工夫を紹介します。

①宿泊割引プランの提供

年代の若い大学生は、滞在中の宿泊代や交通費がかさむ問題があります。そこで、滞在期間中にまちの宿泊交流施設のSNS発信を手伝ってもらうことで、宿泊価格を割引するプランを設けました。

②フリーアコモデーションの実証

年末年始にまちの手伝いに来てくれた学生には、まちの宿泊機能がある空き施設を無料で開放しました。部屋全体の清掃やベッドメイキングは各自で行い、コストを抑えつつ滞在場所を提供しました。

③地域のお手伝いの事前マッチング

プログラム中に地域の仕事を手伝ってもらい、特典として報酬を用意。お盆や年末年始の繁忙期に、人材不足の課題を抱える事業者のニーズを、うまくマッチングさせることができました。

多頻度来訪のハードルを下げるための取り組み

本年度は移動環境の整備を目的に、地元バス会社と協力して年間パスポートの試験販売を実施しました。

・大阪‐琴平間の往復高速バスの使い放題(一次交通)

・地域共有交通「琴平mobi」の使い放題(二次交通)

・「コトリ コワーキング&ホステル琴平」のコワーキングスペース使い放題

これらがセットで、価格は2万2,500円です。4回以上の高速バス往復で元が取れるよう設定されています。事業期間は約半年で、7名が購入し、1人当たり5往復の利用が確認されました。

さらに、琴平町ではLINEオープンチャットを活用し、訪問者同士の自発的な交流を促進。

感想や思い出をシェアし合い、「おかえり」と声もかかることで、訪問者と地域の結びつきが強まりました。この取り組みにより、プログラム以外での来訪も促進されています。

今年の参加者がプログラムを経てどのような心境の変化を経験し、今後、当町とどのように関わっていきたいかについて発表がありました。

参加者たちは、自分自身の心境や体験を共有し、特に「第2のふるさと事業」参加の意義について感想を述べました。半年間のプログラムを通じて、一番印象に残った瞬間を写真とともに発表し、参加者の心温まるエピソードが数多く生まれました。

例えば、初回来訪時に古くからのあめ屋さんに出会い、こんぴらさんの楽しみ方を学ぶことで自らまちの観光大使となれたという声や、8月のプログラムでまちの喫茶店のオリジナルメニューを作った体験を通じて、地域消費に貢献できたことが印象的だったというコメントがありました。さらに、地域をより良くしたいとの思いが明確になったといった意見もあり、半年間での大きな変化を実感しました。

琴平町役場の観光商工担当者も、プログラムを通じて地域に密着した体験が提供できたこと、来訪者が何度もまちに訪れてくれるようになったことに喜びを感じたとコメント。また、参加者が予想外のところで感動し、楽しんでくれたことも新たな発見だったという声があり、地域の魅力を再認識する機会となりました。

実証実験を通じて、参加者と地域との強いつながりが築けたと感じています。この関係が、将来的な一域居住や移住・定住につながる足掛かりとなることを期待しています。今後は新たなターゲットを絞った戦略や自由度の高い滞在環境の整備、関係人口となった参加者とのつながりを深めるために、行政と協力しながら継続的な事業を進めていくことが重要だと感じています。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:取り組みのきっかけは何ですか?

A:琴平は古くからの観光地であるものの、来訪者の多くが団体客であったことです。このため、まちの関係人口を増やすことを目指し、周辺事業者と連携して新たな取り組みを模索しました。特に本年度は、若者の長期滞在を促進するための金銭的ハードルをどう越えるかがテーマとなり、私たちも挑戦していきたいと考えています。自治体との関係では、民間主導で事業を進めつつ、琴平町からの応援を受けて観光の多様化を図っています。

Q:インフラの補助により、若年層が参加しやすくなるよう工夫したことを教えてください。

A:具体的には、宿泊価格の割引を提供し、交通費を乗り放題プランにするなど、来訪しやすくする仕組みを整えました。また、町内での手伝いを通じてインセンティブを与えることも実施しました。さらに2年前から、まちの交通事業者や観光事業者と連携し、年末年始の繁忙期に学生が来た際にどのように関わりたいかをヒアリングしました。この関係性が交流を生むことを期待しており、受け入れ体制の整備には時間がかかりましたが、地道な活動を進めていくことが重要だと認識しています。このようにして、事業者の輪を広げ、地域とのつながりを深めています。

「自然再生で村おこし」共に学び育てる生坂村リジェネラティブ・ツーリズム

【講師】 合同会社HiTTiSYO

合同会社HiTTiSYO

星野 亜紀子 氏

【講師】.jpg) クラブツーリズム株式会社

クラブツーリズム株式会社

鈴木 光希 氏

取り組み地域:長野県生坂村

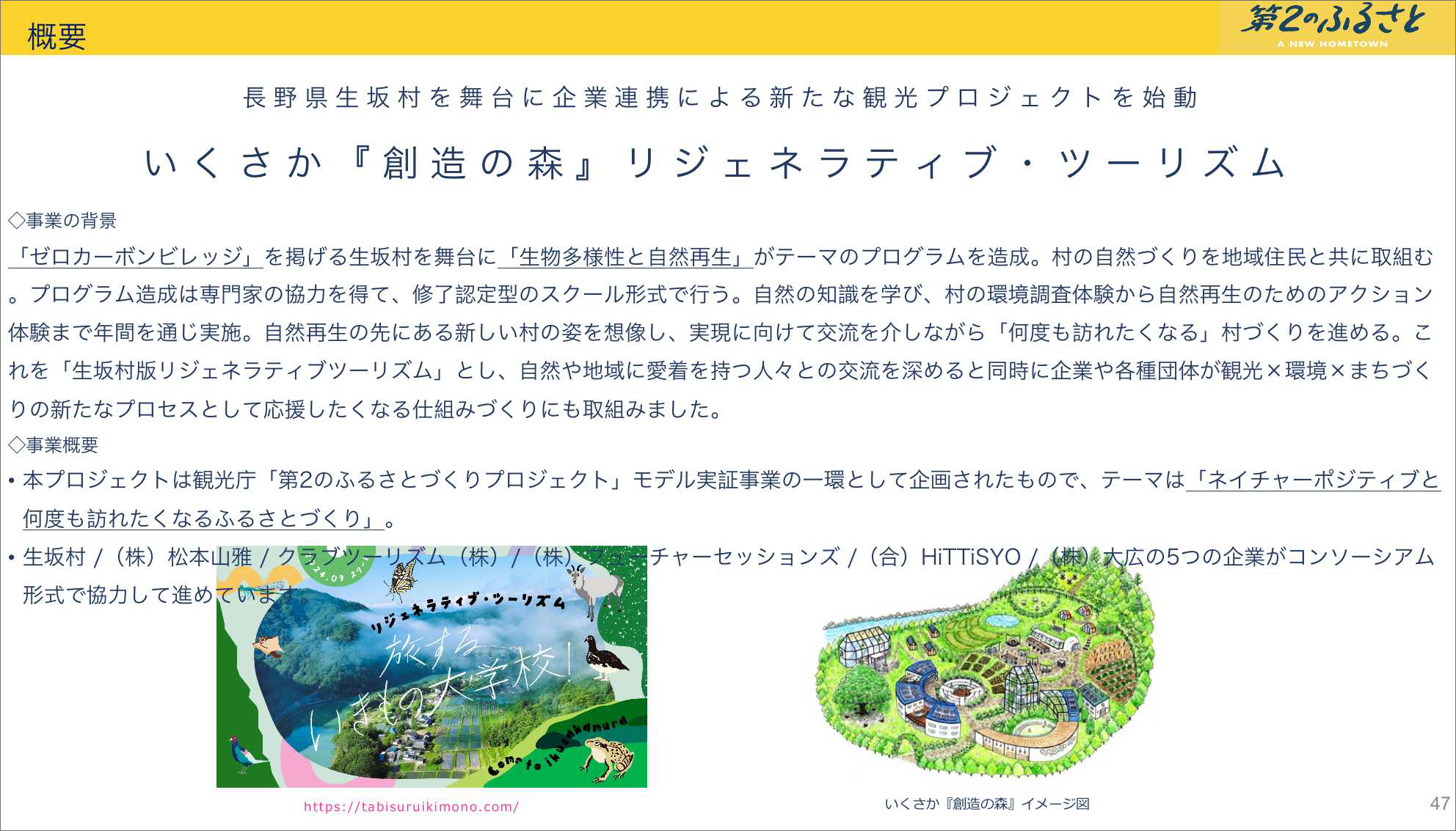

「いくさか『創造の森』リジェネラティブ・ツーリズム」の概要

当村は長野県のち真ん中に位置しており、自然に囲まれた風光明媚な村です。脱炭素先行地域として「ゼロカーボンシティ宣言」を行っており、生物多様性と自然再生をテーマにしたプログラムを企画しました。

この地で実施した「いくさか『創造の森』リジェネラティブ・ツーリズム」は、5社の企業連携による新しい観光プロジェクトです。地域住民と協力しながら、専門家の指導のもと自然に関する学びや環境調査体験を実施。参加者間の交流を促進し、訪れたくなる村づくりを進めています。これを「生坂村版リジェネラティブ・ツーリズム」と名付け、観光とまちづくりの新たな手法として広げています。

ネイチャーポジティブと何度も訪れたくなるふるさとづくりをテーマに、事業主体である生坂村、J3のサッカークラブに所属している松本山雅、クラブツーリズム、フューチャーセッションズ、HiTTiSYO、大広の5企業が、コンソーシアム形式で進めました。プロジェクトの特徴は以下の通りです。

①生坂村公式自然研究員(ネイチャーフェロー)

②多様な体験の提供

③地域との交流

④専門家によるガイダンス

⑤スポーツとの連携

⑥前泊・後泊のオプショナルツアー

参加者はツアー終了後、「生坂村公式自然研究員」として認定され、自然保護活動に積極的に参加します。また、実際に調査や再生活動を通じて、自然知識とスキルを身につけます。地域交流や、専門家による学術的な講義もあり、スポーツチームとの連携も特徴的です。さらに、古民家での交流やBBQなどのオプショナルツアーも企画されています。

●いくさか『創造の森』プロジェクトの概略

いくさか『創造の森』は脱炭素の取組みに関する啓発活動、及び生坂村の魅力を発信するコミュニティの場です。こちらがそのイメージ図です。

中山間地域の里山であり、災害に強い自給自足型地域を実現し、未来を担う子どもたちが主役。伝統文化と最新技術を融合させ、新しい経済圏を生み出すプログラムがスタートしました。

●事業の内容

約半年間、全6回にわたるツアーが実施され、参加者は放置竹林の間伐や自然保護活動を体験しながら地域住民と交流。さらに、オンラインの座学を通じて、脱炭素や生物多様性についても学びます。ツアー後、参加者は「生坂村公式自然研究員(ネイチャーフェロー)」に認定され、地域との関係を継続する予定です。このプロジェクトは観光庁の「第2のふるさとづくり」の一環で、関係人口の増加を目指しています。「旅」と「移住」の新しいライフスタイルを提案し、企業や学校の研修利用も期待されています。

●集客

最大20名を想定して応募を開始した結果、34名が応募し、最終的には50名の参加者に増えました。ペイドメディアを使わず、立教大学の奇二准教授や5社の連携企業メンバーがSNSで発信したことが成功の要因です。Z世代の参加者が4割を占め、信頼性の高い情報源からの口コミが質の高い参加を促しました。また、当村が再生型観光のモデル地域に選ばれ、地元メディアでも紹介されたことが助けになりました。

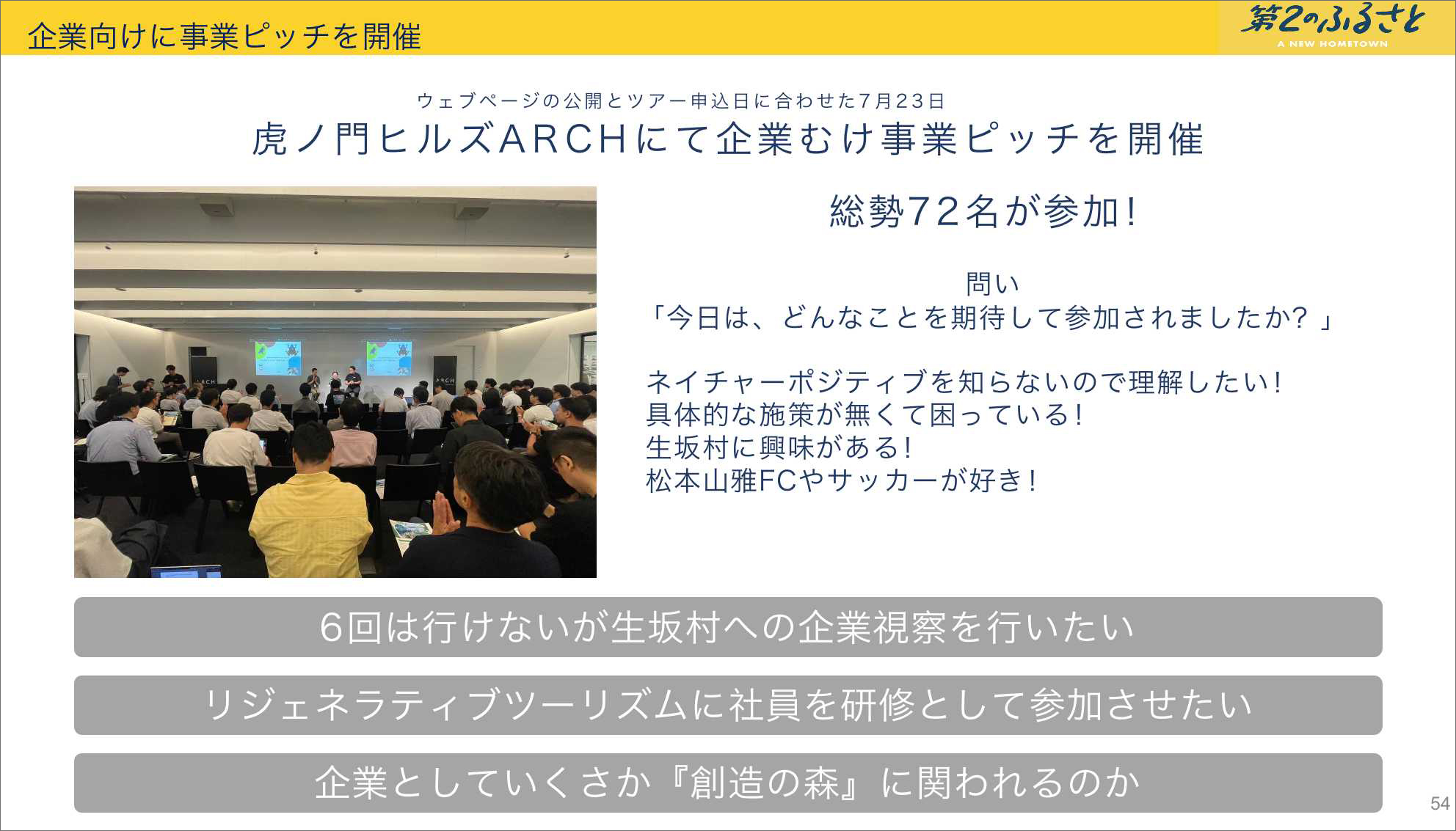

企業向け事業の紹介

企業向け事業の紹介として、プログラムの開始に向けて事業ピッチを行いました。持続化をポイントに、これまでのコンシューマープログラムに加え、BtoB領域への展開を計画しています。東京で開催した企業向けリアルイベントには約70社が集まり、参加者は自然環境課題への企業の関与に高い関心を示しました。

結果、約10社が生坂村の視察を希望し、別途プログラムを準備することになりました。今後は企業連携や教育プログラムを通じて、地域の愛着を深めながら多様なステークホルダーとともに社会課題解決に取り組む意欲を感じました。

22名の参加者と15名のスタッフが集まり実施した1回目のプログラムを紹介します。「創造の森」を調査し、観察した内容を記入するワークシートを配布。専門家のオリエンテーション後、定点カメラを設置し、動物の生態系をモニタリングしました。また、地元の名物・灰焼きおやきを味わいながら、地元ゲストとの交流を図り、調査データを集めました。

参加者のインタビューでは、関係者や大学からの紹介が多く、ツアーのビジョンに共感したという意見が多数寄せられました。参加者からは「創造の森」以外の、生坂村の魅力を知りたいとの声もあり、励みとなっています。

アンケートでは、4回参加した方が20名、1回参加が30名で、約86%がツアーに満足しました。当村の自然資源以外には何も無い特徴を「余白」とし、新たなコンテンツの可能性と捉え、宿泊ツアーの実施を検討。また、リピート希望者が約86%おり、Z世代の参加が多く、交通費負担が課題との意見もありました。地域貢献活動を重視しつつ、ツアー代を抑え、若い世代が地域に貢献しながら楽しむ機会を提供したいと考えています。

今回のツアーを通じて、生坂村に何度も訪れる機会を創出し、参加者との深い関わりを築くことができました。しかし、参加者からすると、「外部の人間が方針について語ること」に対する違和感の声もありました。今後は参加者自身や役に立てそうなこと、能動的に関われそうなことを行政、関係者、参加者のみんなで協議することで、参加者としての関わりしろを明確にしていく予定です。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:取り組みのきっかけは何ですか?

A:地域おこし協力隊として生坂村に入り、現在はOBとして自治体と連携し、活動しています。いくさか『創造の森』プロジェクトは、地域課題解決に向けて進めており、「第2のふるさと事業」の意義と合致しています。ステークホルダーのメンバーと一緒に、我々から自治体へ事業への参加を提案しました。

Q:短日で充実したツアーが形成されていますが、長期滞在につながるような工夫はどのようなものがありますか。

A:生坂村では、半年間に4回以上の訪問を目指し短期ツアーを充実させましたが、宿泊施設や交通の課題も浮き彫りになりました。長期滞在に向けて、宿泊希望の把握や深い体験を提供するプログラムの工夫が必要だと考えています。

来訪を促す体験価値とコミュニティづくり

【講師】 クラブツーリズム株式会社 取締役

クラブツーリズム株式会社 取締役

マーケティング本部 副本部長

中村 朋広 氏

趣味などを通じた「目的型コミュニティづくり」

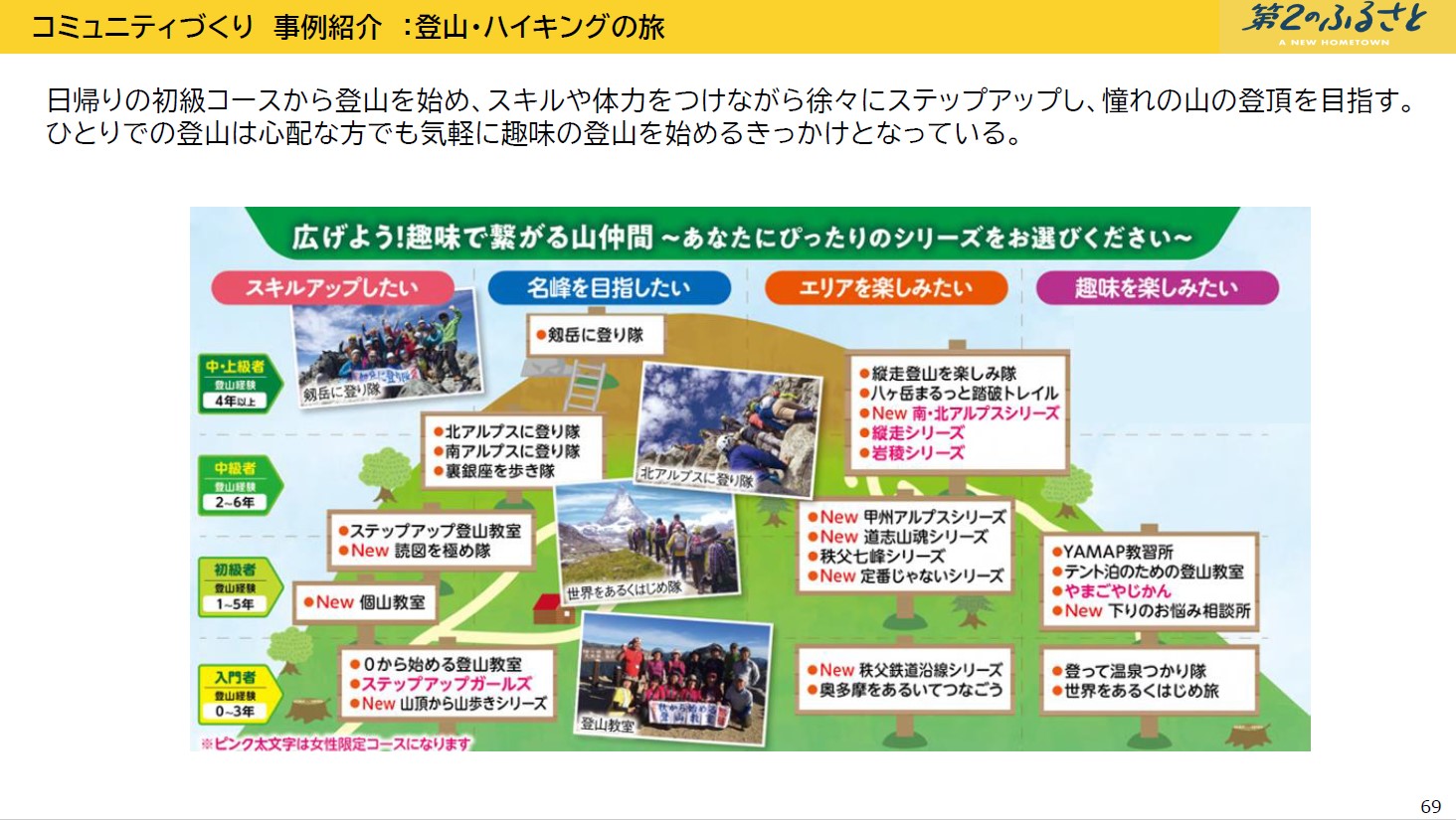

弊社は趣味に特化した目的型コミュニティを形成するため、テーマごとの専門スタッフが目的にこだわった高付加価値のテーマのある旅を企画し、共通の趣味を持つ仲間とのコミュニティ運営を進めています。

「第2のふるさとづくりプロジェクト」では、地域への繰り返しの来訪を促す新しい旅のスタイルを推進していますが、弊社が実施しているテーマのある旅も、ツアーや地域活動に何度も足を運んでもらうための仕掛けを用意し、お客様のニーズや叶えたいことを段階的に企画することでリピート参加を促し、高い体験価値を提供する取り組みを進めています。

例えば登山に興味がある方には、富士山に登る等というゴールに向けて、初心者へは必要な装備や体力についての情報を提供し、まずは低山から始め段階的にステップアップしていく機会を設定するなど、多様なアプローチでお客様との関係を深めています。このようにして何度もお客様と再会し、コミュニティを築いていくことを目指しています。

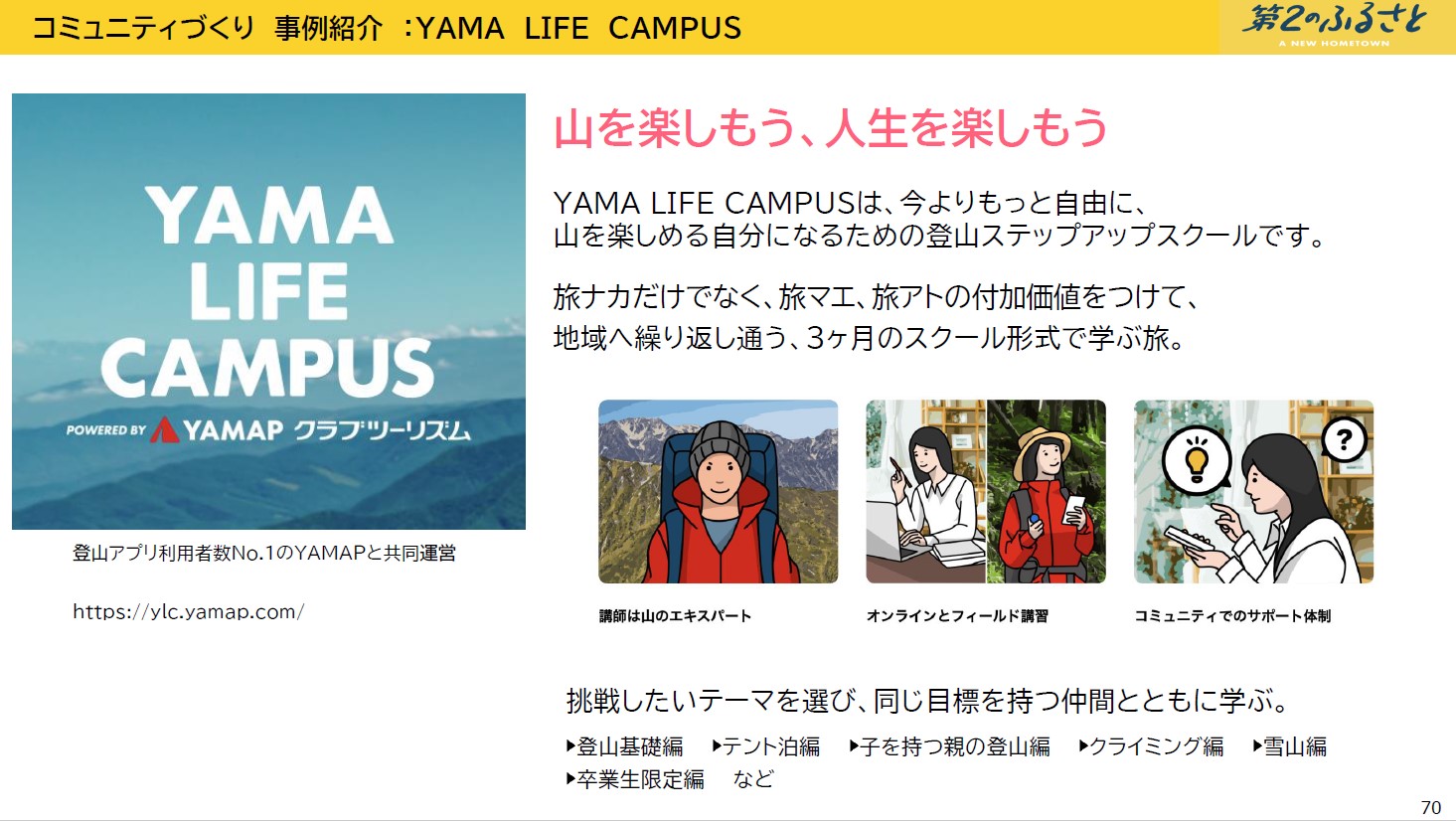

●コミュニティづくり事例/YAMA LIFE CAMPUS

YAMAPと協働で運営している「YAMA LIFE CAMPUS」は、登山愛好家を対象にしたコミュニティづくりの事例です。このプログラムでは、参加者が同じ地域でアクティビティを行うことを目的とし、約3カ月間にわたりオンライン講義や現地での体験を通じて「学ぶ旅」を提供します。

例えば北海道大雪山での登山道整備編では、参加者は旅マエにオンラインで参加者同士また地域の関係者との交流から始まり、大雪山の現状や登山道整備について理解を深めるための勉強を行ったうえで、複数回、地域へ訪問し登山道整備を実践します。

本プログラムの参加費は約16万円(現地集合解散、フィールド講習時の北海道までの交通費は含まず)と高額ですが、持続可能な取り組みに賛同し、ご参加いただく仕組みが生まれています。この取組への参加を通して地域へ移住された方もおり、地域との共生や関係性の深化を目指した高価値な体験を通じて、参加者と地域との関係構築が進められています。

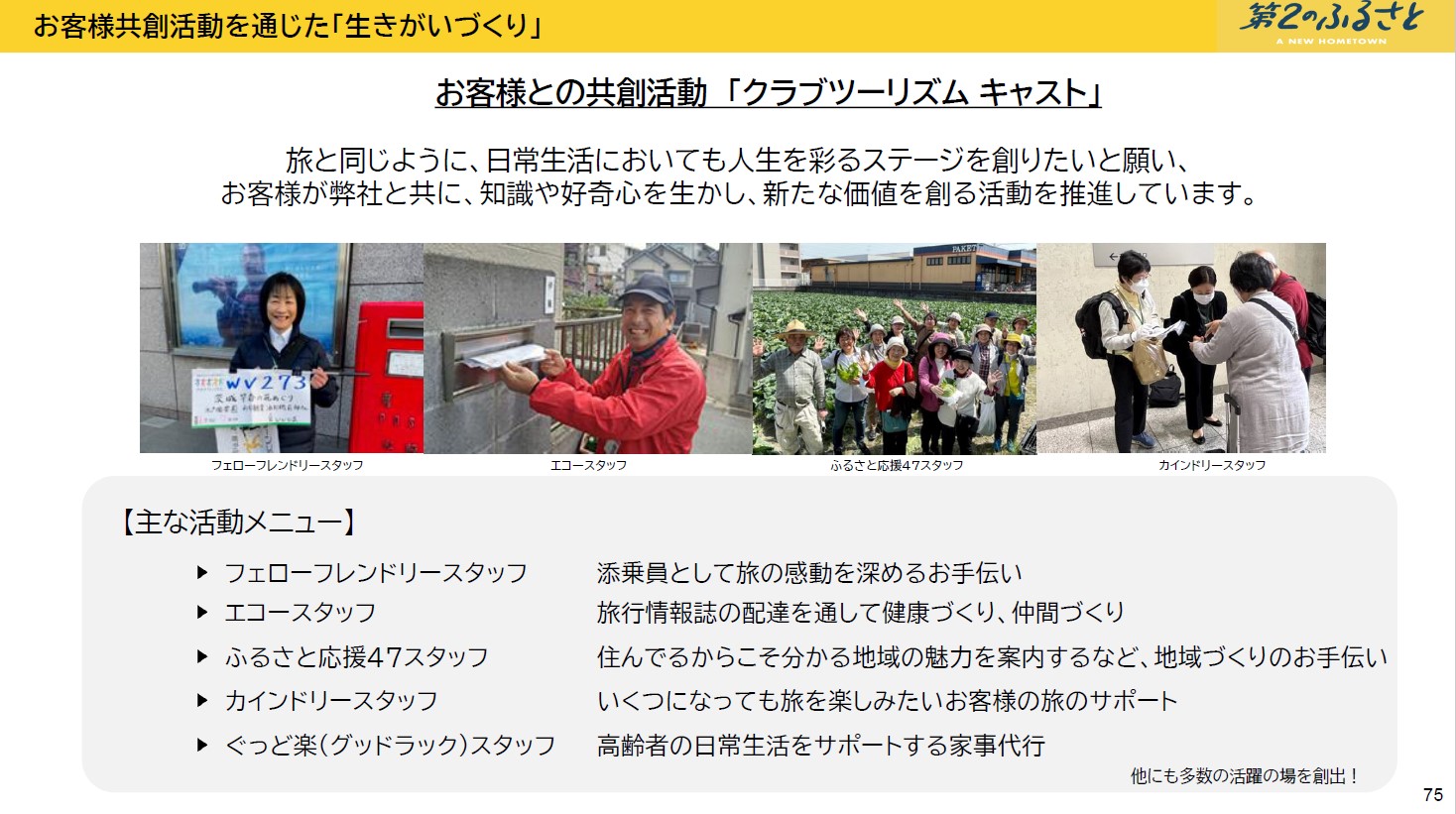

お客さま共創活動を通じた「生きがいづくり」

弊社は企業理念に基づき、旅を通じた「仲間づくり」と「生きがいづくり」を推進しており、ツアーに参加したお客様が弊社のファンとなってくださり、さらに弊社の活動に参画していただくことを通じて、お客様との共創活動を行っています。

共創活動に参加してくださる方々を「クラブツーリズムキャスト」と呼んでおり、相互交流を促進し、お客様からも積極的に関与してくださいます。共創活動を通じて、人生が変わったというお声や、様々な知識や経験が役立った、生活に張り合いを感じるなど、キャストから多くの感想をいただいており、この活動に参画いただくことで第2の人生を謳歌されている方もいらっしゃいます。

キャスト同士のコミュニティづくりにも力を入れており、研修や交流会の実施や、毎年、顕著な活動をされたキャストに感謝の意をあらわし、社員の前で表彰を行っています。このようにして関係性を深め、ともに価値を創造しながらお客様が生き生きと成長していただくことを支援しています。

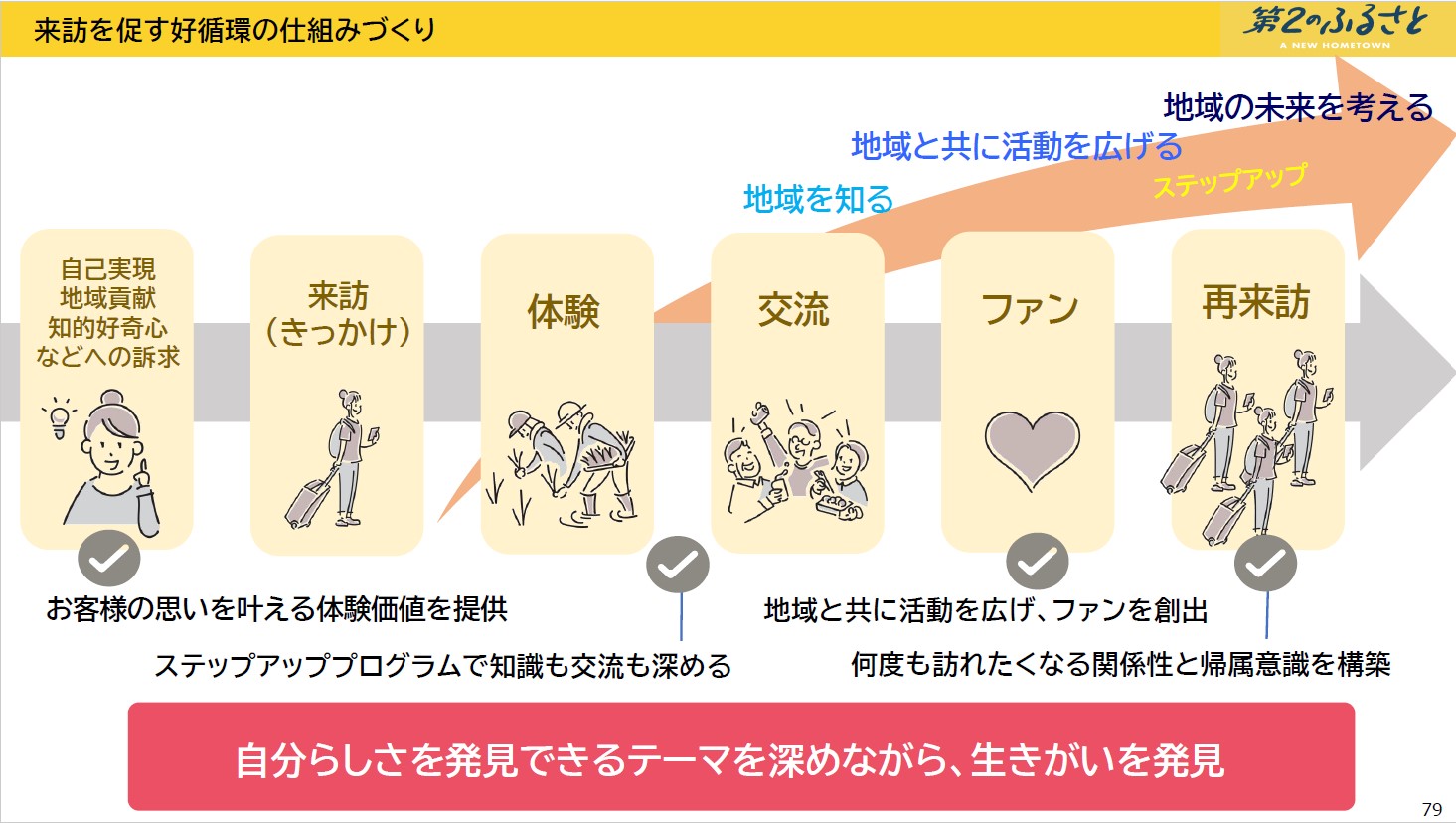

来訪を促す好循環の仕組みづくり

弊社の取組の来訪を促す仕組みを図示したものがこちらです。お客様の自己実現や好奇心に訴求し、思いを叶える体験価値を提供することで、繰り返しの来訪やリピート参加を促進しています。

このプロセスを通じて、参加者がステップアップしながら体験を通して交流できる仕掛けを構築し、これにより知的好奇心が段階的に満たされ、関係性や帰属意識が高まり、地域のファンが増えていくと考えています。

弊社の活動としては、様々な仕掛けを通じてお客様との関係性を深め、ファンを増やすことで、ツアーのリピート率向上につながり、最終的には会社の発展にもつながります。また、来訪の際は単に横方向に繰り返すのではなく、ニーズに応じてレベルアップし、来訪者が地域づくりの仲間として受け入れられることが重要です。これが地域への何度も訪れる動機となり、最終的には移住定住等にもつながると考えています。

今回のセミナーのテーマは、人と人とのつながりと強い絆の重要性だと感じています。私は35年ほど弊社で活動してきましたが、やはり人間関係を基盤にビジネスが成長してきました。お客様の様々な要望をお伺いし、高付加価値な体験価値として提供していく中で、以前には考えられなかった新しい形態の旅行も生まれています。

現在のお客様は、特に学びや体験、知的好奇心を高めることを求めているのではないでしょうか。その夢を共に実現していくことを、今後も目指していきたいと考えています。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)