人手不足が深刻化する一方、高齢化で需要の高まる介護職員の確保は、全ての自治体にとって大きな課題だ。そんな中、東京都青梅市では、若手介護職員に介護の仕事の魅力とやりがいを語ってもらうインタビュー動画を作成し、新たな働き手の掘り起こしに活用。東京都社会福祉協議会などが主催する「東京の介護ってすばらしいグランプリ2024」の動画部門では優秀賞に輝いた。取り組みのねらいと経緯を担当者に聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

東京都青梅市 健康福祉部 介護保険課 介護保険管理係

右:係長 小林 繁之 (こばやし しげゆき) さん

左:溝口 雅人 (みぞぐち まさと) さん

「東京の介護ってすばらしいグランプリ」で優秀賞!

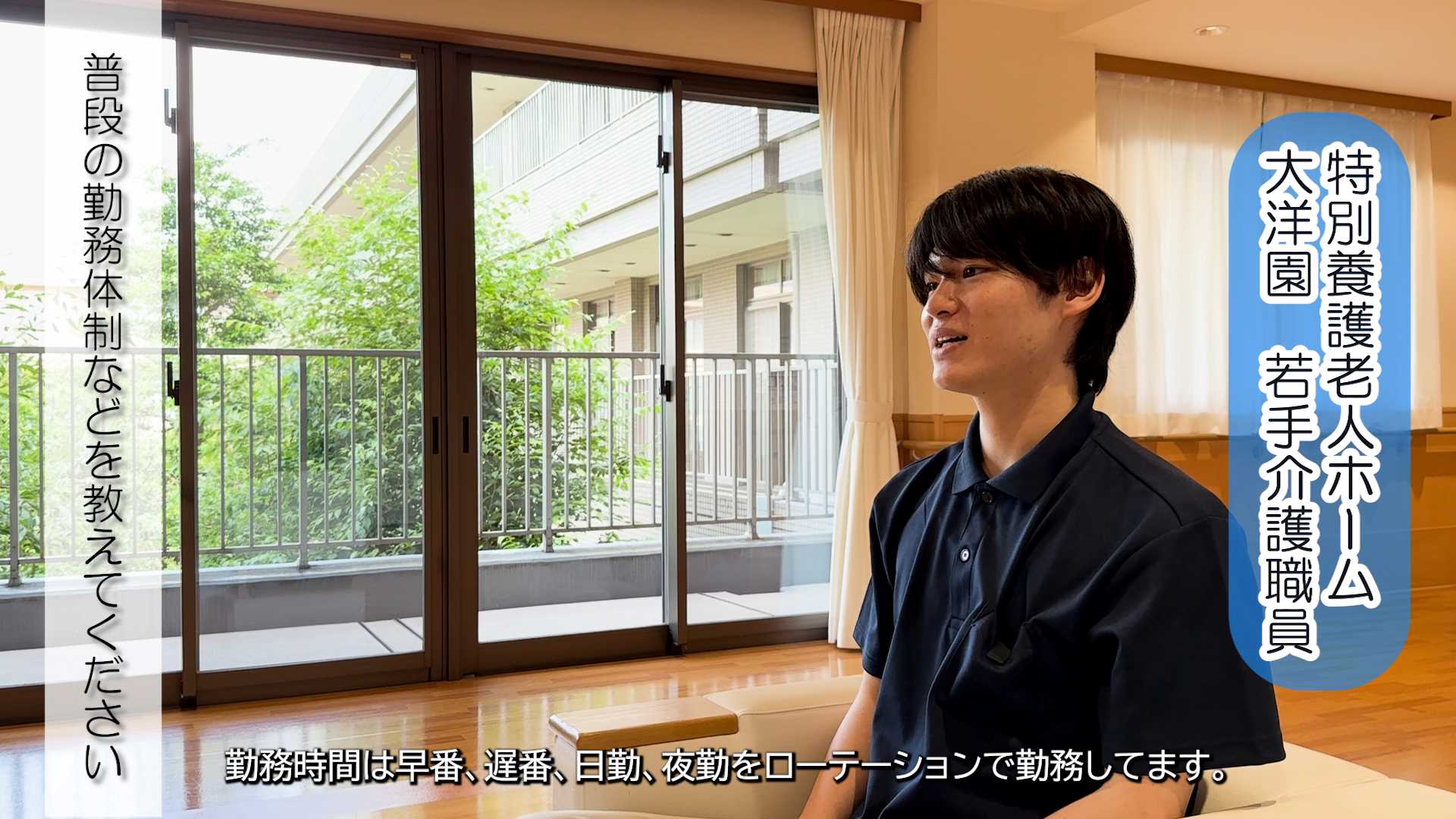

▲「東京の介護ってすばらしいグランプリ」で優秀賞に輝いた動画。4人の若手職員が介護の仕事の魅力を語っている。

「初々しさが残る職員へのインタビュー形式で、生の声であることが伝わってきました」。令和7年3月に発表された「東京の介護ってすばらしいグランプリ2024」の講評によると、審査員は青梅市介護保険課の若手職員インタビュー動画をこう評価。動画部門の2位にあたる優秀賞に選出した。

動画の制作を担当した溝口さんは「何よりも撮影協力いただいた事業所の皆さんに喜んでいただけたのがよかったです。文書や話だけでは伝えきれない介護の仕事の魅力を、動画というツールで発信できました。この受賞をきっかけに、より多くの方に動画を見ていただければと思います」と喜びを語ってくれた。

全国的な人手不足の中で、介護分野は特に状況が深刻とも指摘される。公益財団法人「介護労働安定センター」(東京)の「介護労働実態調査」(令和5年度)によると、全国の事業所の64.7%が人手不足を感じているという。

青梅市内には令和6年4月時点で約220カ所の介護保険サービス事業所があり、正規・非正規を合わせて3,000人以上の職員が働いている。ただ、近年の人手不足に加えて離職者も多く、やはり人材の確保が課題となっていた。

このため同市は令和5年度から、介護保険サービスの事業所と人材確保についての意見交換、情報交換を本格化。職員の採用広告を出してもなかなか人が集まらないとの悩みや、職員不足で施設の一部を閉鎖しているなどの報告を受けていたという。

「この中で、若い人たちの介護や福祉に対するイメージを変えて欲しいという要望を受けたのが、今回の取り組みのきっかけでした」と溝口さんは振り返る。

小林さんは「事業所側には、中学生、高校生が介護の仕事にネガティブな印象をもっているのではないかという懸念があるようです。このため、本当はやりがいがあって人のためになる仕事だということを若い世代に伝えてほしいという要望がありました」と背景を説明する。

同市ではこれまでも毎年11月に「介護の日」というイベントを開き、介護職場への就職相談に力を入れてきた。ただその参加者は伸び悩んでいたのが実情だった。

「イベントに来る方の中に、仕事を探しに来ている方が必ずしも多くないという現実がありました。そこで令和6年度からは直接的な就職活動から、介護のイメージアップを図る方向へと舵を切りました」と溝口さんは話す。若手職員へのインタビュー動画の作成も、その一環だ。

▲令和6年11月に開かれた「介護の日」イベント。高齢者の実感を体験する「豆つかみ」など、介護への理解促進に力を入れた。

仕事の魅力、若手職員が率直に語る。

「介護の仕事は実際に目にする機会が少なく、伝わりにくい面があると思います。そこで実際に働いている若手職員が何を魅力と感じているのか、生の声を発信するのが一番だと考えました。どんなやりがいを感じているのかインタビューすれば、おのずと魅力が伝わるはずです」。

インタビュー対象は、 市内の介護保険サービス事業所を通じて、10代20代の職員から募集。その応募者の中から4人を選抜した。新卒間もない新人から中堅まで、育児をしながら介護の仕事に携わっている職員も含め、幅広い顔ぶれをそろえた。

令和6年の8月に撮影を開始。「全くノウハウがないところからのスタートなので、広報の部署に機材の使い方を教わりながら進めました」と溝口さん。インタビューもカメラをまわすのも未経験だったが、できるだけ予算をかけないという意味もあり、事前準備から撮影、編集に至るまで溝口さんが担当したという。

「最初はうまく撮れなくて、落ち込みました。初日の撮影分は全く使えず、取り直しに行ったほどです。それでも何回か取材するうちに、ここはアップがいいなとか、ちょっと引きの画面も欲しいなとか、少しずつ考えられるようになりました」と溝口さん。

インタビューでは、介護の仕事についたきっかけや勤務の内容、仕事のやりがいなどについて質問。出演した職員は「最初はきついかなと思ったんですけど意外ときつくない。自分的には働きやすい」「介助をした際の『ありがとう』の言葉が一番のやりがいです」「少しでも興味のある方はチャレンジして」など、介護の仕事の魅力を率直に語っている。

質疑応答のほか、利用者を送迎したり、一緒に公園に行ったり、料理をしたりなど、実際の仕事の様子も豊富に収録。「介護のあらゆる場面の仕事が伝わるよう、多角的に構成しました」と溝口さんはこだわりを強調する。約15分半の通常バージョンと約5分間のショートバージョンの2種類を用意した。

▲動画の中でインタビューに答える若手介護職員。勤務の実際や介護の仕事のやりがいを率直に語っている。

4か月で約3,500件のアクセス。

完成直前の11月には「介護の日」イベントでプレビュー版を試写して来場者にアピール。完成版は12月1日に「YouTube」上で公開し、市のホームページからのリンクや広報紙、SNSなどで発信した。全国紙の地域版でも記事として取り上げられ、公開から約4カ月で、2つのバージョン合わせて3,500件を超すアクセスがあったという。

「介護の仕事を目指す人はもちろんですが、介護という世界を知らない方や自分には無関係だと思っている方にこそ、見ていただきたいと思っています。実際に必要になってから介護のことを認識する方も多いですが、介護の仕事分野でこういう人が働いているということをぜひ知っておいてもらいたい」と溝口さんは強調する。

撮影に協力した事業所からは「本当に介護の仕事の内容が伝わってくる」「とてもよくできていて感動した」との声が寄せられたほか、出演した若手職員から「動画に恥じないように仕事を頑張りたい」との声も聞かれたという。溝口さんは「介護職員の意識向上やモチベーションアップにもつながったと思います」と手ごたえを語る。

介護人材の不足は一時的なものではなく、今後も対策が必要とみられる。「今回の動画やイベントだけで、すぐに介護人材の採用につながるものではないと思います。普及啓発に加えて、採用機会を事業者がどのように提供したらいいのか、また離職防止や職員定着につながる研修など課題が残っているので、包括的に取り組んでいきたい」と溝口さんは話す。

小林さんは「この動画が成功したのは、まず介護事業所さんの協力があったからだと思います。介護職員の定着につなげたいという思いからご協力いただいており、大変感謝しています。加えて職場の協力も大きかった。動画撮影だけではなく、窓口や電話の対応など普通の仕事もあるので、協力があったからこそカバーし合えたと思います」と話す。

庁内では、大勢待 利明(おおせまち としあき)市長から「取り組みとしてすごくいい」との評価があり、今後は介護以外の分野でも、働く市民をピックアップして紹介する動きを広げようという機運が生まれているという。幅広い分野での働き手不足解消へ、今後の展開が期待されている。

▲公開した動画ではインタビューのほか、職員と介護サービス利用者の交流の様子も豊富に盛り込んだ。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)