公開日:

人流データの収集・分析サービス

横浜市は、年間を通じて多種多様なイベントが開催される人気観光地だ。しかし、各イベントの主催者が異なるケースが多く、それによる課題も発生していたという。その解消のため、観光DXプラットフォームを導入。運用を開始した。

※下記はジチタイワークスINFO.(2025年3月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]NTT東日本

横浜市観光協会

横浜市観光協会

事業推進部 事業推進課

地域連携担当

左:課長補佐 武部 雅吏(たけべ まさふみ)さん

中央:長岡 晴菜(ながおか はるな)さん

総務部 総務課 広報担当

右:髙宮 志和(たかみや しお)さん

歴史的建造物群と近代建築との絶妙なコントラストに加え、美しい港や外国客船、中華街などが、国内外の多くの観光客を魅了する同市。調査※によると、令和5年の年間観光入込客数は3,600万人、観光消費額は3,667億円に達し、コロナ禍前の水準まで回復しているという。

一方で、鉄道や市営地下鉄、バスなどの交通網が発達し、それらを深夜まで利用できるため、宿泊客が少ないという課題を抱えていた。「宿泊しなければ体験できないようなコンテンツの開発に力を入れていますが、それほどの効果はあらわれていません」と、現状を語る武部さん。「令和6年には私たち観光協会の行動指針となる“ミッションステートメント”を制定しました。“横浜ならではの体験”を通じて観光客の満足度を高め、再訪してもらえるような取り組みを実施しているところです」。

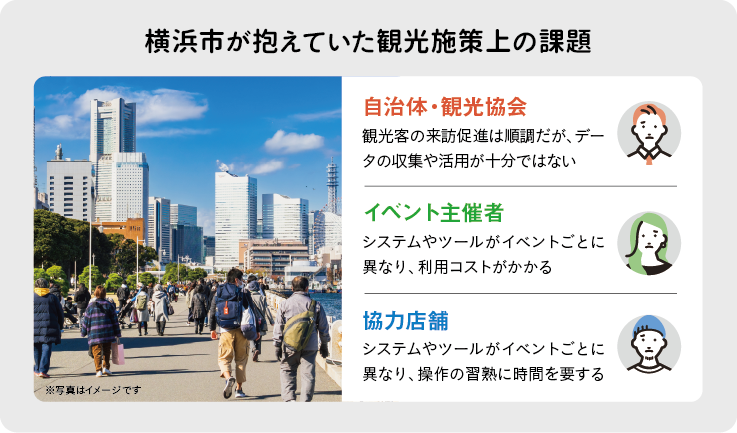

人気の観光スポットが集中しており、何らかのイベントが毎週のように開催されているのも、同市の特徴だ。「レストランのフェアなど小規模なものを含めると、毎日100以上の情報が観光協会のWEBサイト上に掲載されています」と、髙宮さん。多くのにぎわい創出イベントが実施されており、イベント成果やアンケート集計などのデータ蓄積や分析が追い付いていないのも課題だったそうだ。

「イベント主催者がデータを取っておらず、それぞれの暗黙知でイベントを取り仕切っていたことが、データを蓄積できていなかった要因だと思います」。複数の主催者が、個別にイベントを検討・実施する方法では、共通基準でイベントの成果や反省点などを把握するのは困難だ。さらに、スタンプラリーの実施やクーポン発行なども、イベントごとに異なるシステムを使うため、開催コストが割高に。再訪した観光客も、ツールなどの使い方が毎回違うため、操作に迷いが生じていたという。「周遊性の向上や消費額アップのためには、地域内のイベント事業体が連携し、統一感をもった取り組みを進めることが重要でした」。

※横浜市「横浜市観光集客指標(R6.6.19同市記者発表資料)」より

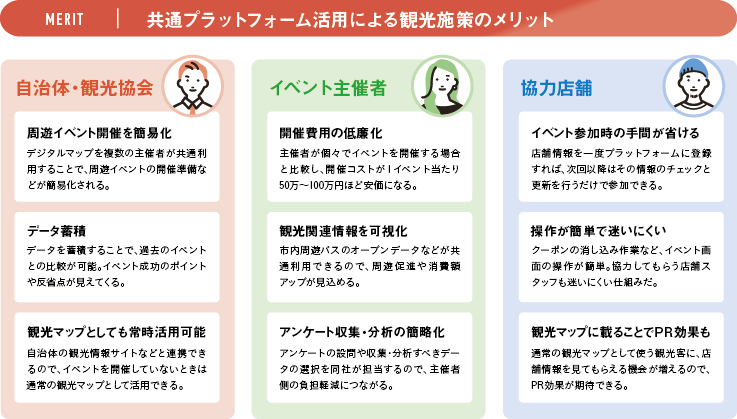

データ活用に関する課題意識が強まる中で、同協会の関心を引いたのが、「NTT東日本」が提案した「プラチナマップ」の活用だ。これは、「ボールドライト株式会社」が開発・提供する観光DXプラットフォームで、デジタルマップを基盤とし、個々に開催されていたスタンプラリーなどの各観光戦略を統一プラットフォーム上で運用するというもの。観光客の属性や行動、周遊経路などのデータを収集・分析することで、次回開催に向けた施策を複合的に検討することも可能だ。

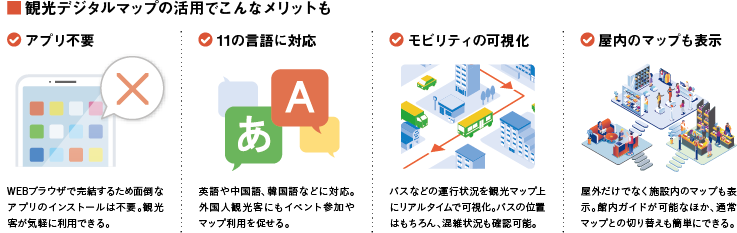

「関内・関外地区を拠点とする地元まちづくり組織や企業、行政が一体となってエリアの活性化を推進する“関内・関外地区活性化協議会”というものがあり、そこでの議論をきっかけに、会員であるNTT東日本から提案がありました。協議会による承認後、当協会が導入準備を委託され、令和4年度から横浜市独自の“横浜デジタルMAP”の運用を開始しました」と、長岡さんは話す。「紙の観光マップをデジタル化したいという意見は、以前から出ていました。このマップなら、アプリではなくスマホのWEBブラウザで閲覧できるため使いやすいと考えたのです。また、開発元のサイトに載っている色々な活用法も興味深かったですね」。

導入に伴い同社は、デジタルスタンプラリーやクーポンの仕組み構築、イベント参加者のデータの可視化やレポーティングなどを担当することに。また、データ収集にあたっては、参加者がイベント限定プレゼントなどに応募する際、必要項目をアンケートに入力する仕組みを準備。どのようなデータが必要かをイベント主催者と事前協議することに加え、主催者が異なるイベントに“横串”を刺し、共通ニーズを探る設問を作成している。

取得するデータの種類と、その適切な分析は、イベントのブラッシュアップと観光地としての魅力向上につながる。「各スポットからスタートして3カ所程度を周遊する人数や、より多くのスタンプを取得している人の傾向など、かなり深い部分のクロス集計をお願いしています」。同社側も、どういった層をターゲットとしたイベントなのか、どのデータが有用なのかをイベントごとに協議し、主催者と方向性を一致させているという。

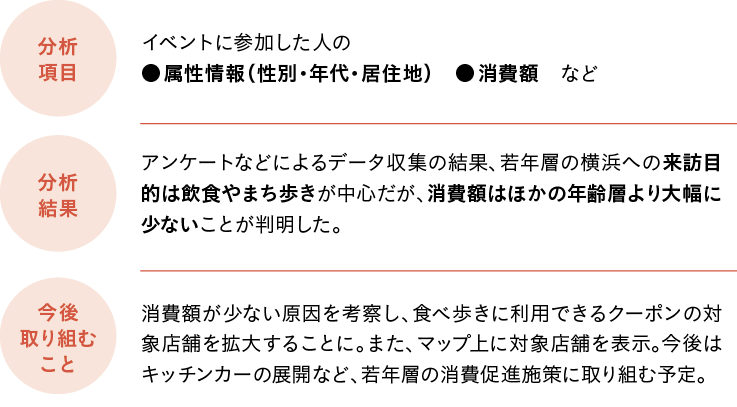

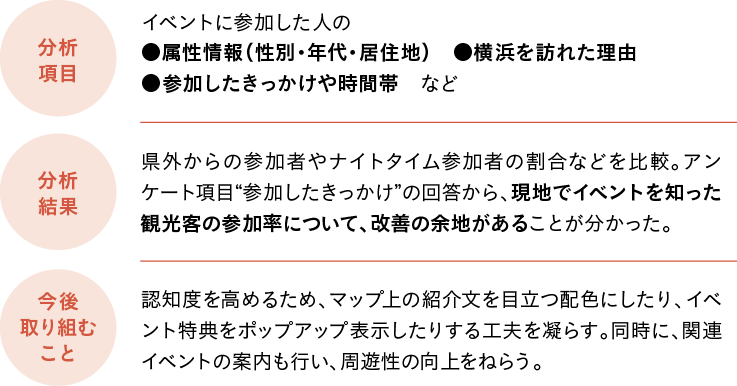

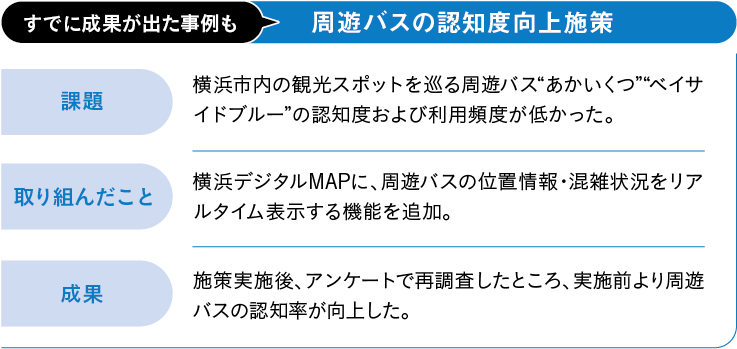

それらの分析から、若年層の来訪目的は飲食やまち歩きが多い一方、消費額がほかの年代と比較して大幅に少ないことなど、様々な傾向が見えてきた。これをもとに同社は、クーポン対象店舗の拡大や、キッチンカーの展開などで、若年層の消費を促進する施策を提言している。また、市内観光スポットを周遊するバスの認知度が、意外に低かったことが判明。この課題に対しては、マップ上に周遊バスの位置情報・混雑状況をリアルタイム表示させる機能を追加した。その後のアンケートで確認したところ、周遊バスの認知率が向上していたという。

中華街をはじめとして、200カ所以上の商店街があるのも横浜の特徴だ。目玉イベントである横浜春節祭では、横浜中華街が近隣のまちや商店街を巻き込むことで、横浜エリア全体の祭りへと昇華。スタンプラリーやクーポン機能を活用し、周遊促進を図っている。

今後は、イベント参加者の利便性を高めるため、同マップとイベントカレンダーとの連携も検討中だという。「様々なイベント情報を横浜観光情報サイトに掲載していますが、土地勘がない観光客は、スポット名だけ見ても開催場所にたどり着けません。同マップと連携させることで、例えば赤レンガ倉庫を訪れた人が、近隣で開催されているイベントを検索。道順を確認することができ、イベントの参加促進につながるのです」。

また、カテゴリー別にスポット検索できる機能も、さらに充実させる計画だという。「この機能は、例えば“お買い物スポット”のボタンを押すと、ショッピング関連施設だけが表示されるものです。具体的な活用はこれからですが、トイレや避難場所のアイコンをつくり、必要なときにボタンを押せばナビゲートしてもらえるようにしたいと考えています」。

マップ活用による、システム利用者のメリットは大きい。「今後もデータ分析結果を主催者の皆さんにフィードバックすることで、イベントをよりよいものにできると考えています。それがまちの魅力につながれば、観光客の周遊促進となるはずです。横浜の新たな魅力に気づいてもらえるよう、今後も取り組みを続けていきます」と語ってくれた。

観光事業において、データ活用の重要性は以前から指摘されていた。ただ、どのデータをどういった方法で集め、どのような視点で分析すべきか、自治体だけでは判断しにくかったという。ここでは分析の具体例を紹介する。

イベントの種類や開催時期によって、参加者数や売上額は異なり、それらの単純比較は難しい。そこに横串を刺すための設問をアンケートに追加した。

Q1. データ活用はなぜ必要なのでしょうか?

A. データ分析により現在の観光事業の問題点が明確になり、新たな観光施策が立案しやすくなります。

Q2. サービス導入後のサポート体制は?

A. 収集するデータや分析項目は、イベントごとに細かく協議。導入後も、伴走体制でサポートします。

Q3. 導入前のトライアルは受け付けていますか?

A. 事前のトライアルで、システムの機能や操作性を確認できます。ぜひ使用感を試してみてください。

NTT東日本 神奈川事業部

NTT東日本 神奈川事業部

ビジネスイノベーション部

まちづくり推進グループ

加来 良太郎(かく りょうたろう)さん

観光地としての規模や特徴、現状の観光施策などに適した提案を心がけています。どういった情報を取得し、どのような分析を行えばよいかなど、気軽にご相談ください。

サービス提供元NTT東日本

ビジネスイノベーション本部

まちづくり推進部

まちづくり推進担当

東京都新宿区西新宿3-19-2

NTT東日本本社ビル

Email:chisou_g19-ml@east.ntt.co.jp

お問い合わせ・詳細はこちら