公開日:

超初心者にこそ知ってほしい、易しいEBPMの取り入れ方。

前例や経験頼りの政策立案から脱却するため、国が活用を推進している「EBPM」だが、まだまだなじみが薄いのが実情のようだ。MBA公務員として糸島市のブランディングを成功させた岡さんに、読者の疑問をぶつけ、EBPMの基本と実践のコツについて聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

岡 祐輔(おか ゆうすけ)さん

岡 祐輔(おか ゆうすけ)さん

福岡大学 経済学部 准教授(元・福岡県糸島市 職員)

2003年、二丈町(現・糸島市)入庁。仕事の傍ら九州大学大学院でMBAを取得。データ分析、マーケティング戦略などを政策に活かしてきた。数々の受賞歴があり、執筆や講演などの貢献活動も行う。2024年より現職。

ゼロからわかる!公務員のためのデータ分析 岡 祐輔(学陽書房)

ゼロからわかる!公務員のためのデータ分析 岡 祐輔(学陽書房)

公務員が業務にデータを活かすための考え方やメリット、手法などを、様々な実践例をもとに分かりやすく紹介。

Q. まずはEBPMとは何なのか、分かりやすく教えてください。

A. データを根拠として、効果的な政策を打ち出すための手法です。

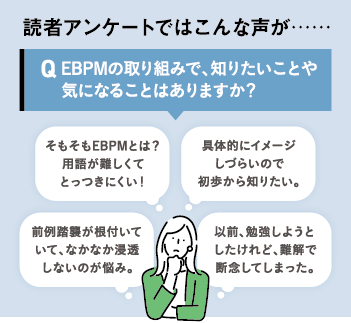

EBPMは「エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング」の頭文字をとった言葉で、“証拠にもとづく政策立案”と訳されます。データなどのエビデンスをもとに、より効果的な政策を立案する考え方や手法のことで、国も普及を推進しています。これまでの政策立案は、視察などの手法が一般的。いわゆる先進事例の模倣です。ただ、自治体によって人口や面積、産業、交通といった諸条件が大きく異なる中で、同じ政策が自分の地域でも成果を上げるとは限りません。人員や財源などのリソースが限られる今の時代、客観的な根拠をもとにした、効果的な政策が求められています。

データや分析というと、難しそうだと思われるかもしれませんが、実は多くの人が普段の生活に取り入れています。例えば“お得な物件に住みたい”と思ったら、部屋の広さや駅からの距離、階数、築年数など、家賃に影響しそうな要素を考慮して、どの物件に住むかを決めるはず。政策もこれと同じで、目標に対してどんな要素が影響しているか仮説を立てたり、比較したりして、効果の高い解決法を見出します。このプロセスこそがEBPMです。

Q. 政策立案担当ではないので、私には関係ないのでは?

A. 業務や生活に困り事があるなら、部署を問わず、関係があります!

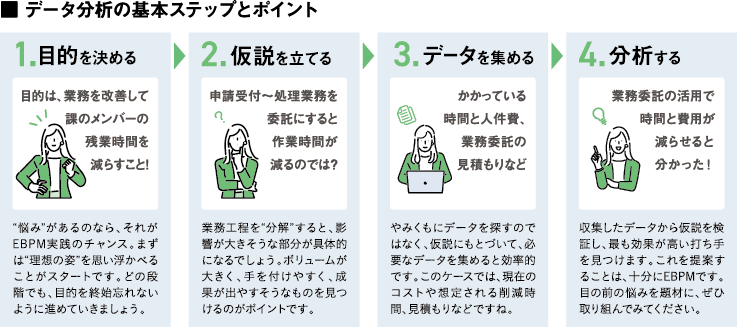

自分自身やまわりの人の困り事を解決することも、立派な政策立案です。自分が困っているということは、ほかの職員や住民も困っている、組織やまちの課題かもしれません。ただ、データから課題を発見して政策立案をしろと言われても、最初は何から手を付ければいいか分からないでしょう。実はこれ、順番が逆なんです。データ分析の基本的な流れは、①目的を決める、②仮説を立てる、③データを集める、④分析する(仮説を検証する)という4ステップ。最初に解決したい課題を設定し、解決法の仮説を立てます。データを利用するのは、その後です。

困り事が“こうなったらいいのにな”という理想の状態、それが①の目的になります。例えば、“ふるさと納税の寄附額を増やしたい”“通勤バスの乗り換え時間を短くしたい”“忙しくて考える時間がない現状を改善したい”などです。

②の仮説を立てる段階では、理想と現状のギャップの原因になりそうな要素を洗い出し、一つひとつの要素の解決法を考えていきます。「〇〇が△△すると、“目的”が高く(低く)なるのでは」といった言葉にすると、分かりやすいのでオススメ。例えば「返礼品数が多くなると、寄附額が増えるのでは」という感じですね。

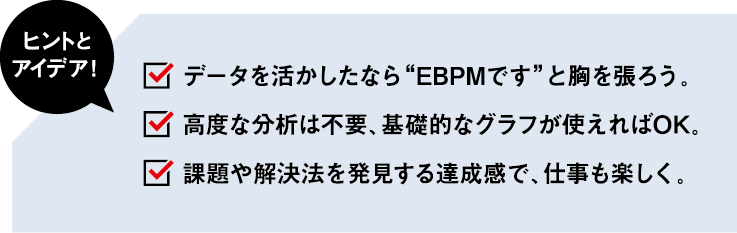

仮説を立てたら初めて必要なデータを集め(③)、要素を分解したり比較したりして仮説が正しいかを検証します(④)。客観的根拠があれば企画の説得力が増し、予算要求の材料にもなるはず。データを見ながら話し合うことで、上司や関係者とのコミュニケーションも円滑になります。まずは難しく考えず、身近な問題からでよいので、データを活用してみましょう。ささいなことでも、データを行動につなげたり意思決定に使ったりしたなら、それはEBPMといっていいのです。

Q. データを分析するなんて、難しいのではないですか?

A. 初歩的な分析手法で十分なので、ぜひデータと戯れてみて。

分析という言葉に身構え、高度な手法を使わなければと考える必要はありません。そうした手法は大学で専門的に学ぶような領域。棒グラフや折れ線グラフ、クロス集計表、散布図といった初歩的な手法で十分です。ただし、それらは使いこなせるよう勉強しましょう。目的設定~仮説検証をAIで自動化するのは難しいので、分析の流れを組み立てる力をつけるのは、将来に向けた自己投資にもなるはず。慣れてくれば、視察やヒアリング調査に割く時間も大幅に削減できます。

分析を上達させる一番の近道は、とにかくたくさんの分析事例を見ること。比較の視点や要素を分解する切り口が新鮮で、自分の幅が広がります。ぜひWEB検索して、色々見てみてください。

これまで気づかなかった課題の要因や解決策をデータから見つけられるようになると、達成感がありますよ。提案も通りやすくなり、仕事が楽しくなります。これを機に、ぜひデータと戯れてみてください。

自治体のデータ分析事例をチェック

「地域経済分析システムRESAS(リーサス)」自治体による利活用事例集ページ。閲覧はこちらから。

岡さんがオススメの分析術を解説

ジチタイワークスWEB 限定記事「公務員が知っておきたいデータ分析」。閲覧はこちらから。