地域交通×実践研究データ

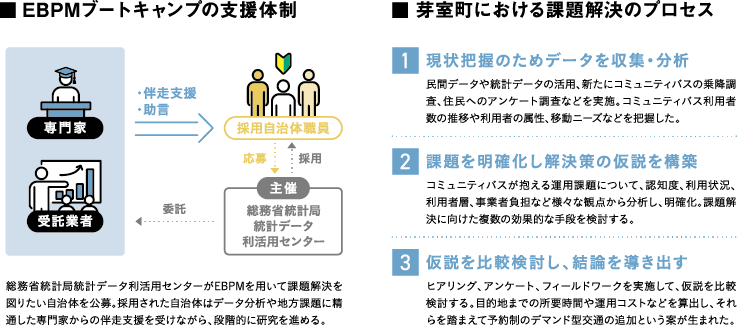

住民の移動手段であるコミュニティバスの利便性に課題があった芽室町。新たな地域交通のあり方を検討するために“EBPMブートキャンプ”に参加。伴走支援を受けつつ、課題解決のプロセスを実践的に学んだという。

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

芽室町

芽室町

左:商工労政課 工業労政係

係長 安田 久美(やすだ くみ)さん

右:政策推進課 政策調整係

主査 村上 佳子(むらかみ よしこ)さん

コミュニティバスの課題解決を目指し新たな地域交通の可能性を探る。

令和3年に、地域経済の分析を担当業務に含む商工労政課を新設した同町。外部講師によるデータ分析のレクチャーを庁内向けに実施するなど、独自の取り組みを進めてきた。「その中でEBPMを知りました。経験則だけで施策を進めていくことの危険性を学び、客観的なデータという根拠をもって政策を立案する考え方は、今後重要だと思いました。そこで令和4年度はEBPMの考え方を庁内に広めるために研修を行うことを決めたのです」と安田さんは話す。

そんな折、総務省統計局の統計データ利活用センターから統計調査を担当する政策推進課宛てに、EBPMブートキャンプの案内があったという。これは、自治体が専門家とともに、データを活用して地域課題の解決に取り組む研究会のこと。同センターが主催し、公募の中から自治体を選出している。「統計調査を担当する政策推進課と、分析業務を担当する商工労政課で参加を検討。政策推進課が抱えていたコミュニティバスの運用課題をテーマに応募することにしました」。

村上さんは「当町のコミュニティバスには、利用者の減少、車両修繕費の増加、利便性への不満などが生じ、状況を改善するための検討が必要でした」と振り返る。この解決にEBPMが役立つのではないかと期待しての応募だった。令和5年度に採用され、研究チームを発足。政策推進課からは4人、商工労政課からは2人が参加した。

▲コミュニティバス「じゃがバス」と研究チームの皆さん。

▲コミュニティバス「じゃがバス」と研究チームの皆さん。

データ活用のいろはを専門家に学び、現状把握と課題の明確化に取り組む。

EBPMブートキャンプでは、自治体に専門家が付き、助言などの伴走支援を受けられる。「1回目の研究会で、こちらが感じている問題点を伝え、“コミュニティバスの利便性向上”を着地点とすることに決めました。専門家の助言を踏まえ、現状把握のためのデータ収集として、バス停の位置、主要箇所への所要時間などについて調査。従来の進め方との違いは、今あるデータを分析するのではなく、仮説にもとづいて必要なデータを揃えていく点です。データを収集・分析することで、住民の声や職員の推測から捉えていた感覚的な情報を裏付けることができ、とても面白い経験でした」。

不足しているデータについては、職員が自力で収集したという。「利用者がどこから乗車してどこで降りるかを調べる際は、ドライブレコーダーの映像を目視でチェック。3日間でエリア内のバス停71カ所を調査した結果、乗降者が0人のバス停が24カ所もあったことが分かりました」。

ほかにも、様々なデータの比較分析を実施。その結果、現状の定時運行のコミュニティバスに予約制のデマンド型を取り入れることで、乗車時間や待ち時間の短縮につながり、利便性向上が期待できるという結論に至った。住民の要望一つひとつに対応するエピソードベースから、データをもとに課題を明確化するエビデンスベースに移行する重要性を認識できたという。

施策や成果に根拠をもつというEBPMの考え方を広めていく。

「EBPMブートキャンプは勉強会の側面が強く、仮説を導き出す段階まで体験することができました。この結論はあくまで仮説です。しかしここで得た結論と経験をベースに、これからの打ち手を検討していきます」と語る2人。安田さんは、EBPMについてもっと職員に知ってほしいという思いを新たにしたそうだ。「商工労政課として、データ分析が必要な課への支援を行い、この考え方を広めたいと思います。令和6年度は関連する広報物を月に2度掲示する、新規採用職員研修にデータ分析の話を盛り込むなど、地道な取り組みを行いました」。村上さんも「議論の際、データがあることで同じ土俵に立って同じ認識で話ができるメリットを感じました。今回実施した乗降データの収集は、コミュニティバスの利便性向上につなげるため今後も継続する方針です」と、その変化を語ってくれた。

「EBPMブートキャンプを通して、データ分析で正しい現状を把握し、根拠にもとづく政策立案をすることが重要だと学びました。一方で、データ分析だけで、EBPMが成立するわけではないということも覚えておく必要があると思います」と安田さんは話す。「EBPMとは、施策やその成果に“根拠”をもつべきだという考え方です。データ分析はあくまで手段。まずは、この政策で何を目指しているのか、何をしたいのか、どんなデータがあれば一歩進めるのかを考える。そして、根拠をもって将来を予測することが非常に大切なのだと思います。考え方を変えるのは容易ではありませんが、それができれば、いつでも踏み出せるのではないでしょうか」。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)