公開日:

子どもの変化を捉えて、“いじめ予防”を現場の日常にしていく。

科学にもとづく包括型いじめ予防プログラム

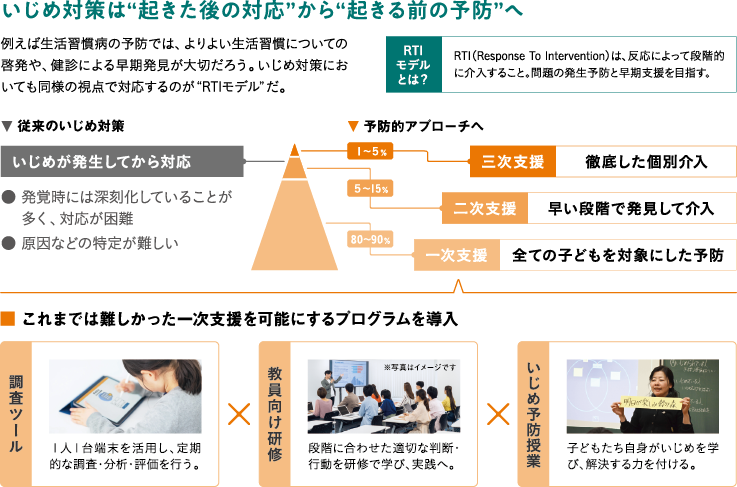

いじめ認知件数の少なさに違和感を抱き、実態が正しく把握できていない可能性があると考えた品川区。そこで、児童・生徒の状態を可視化するツールと、教員向け研修、授業が一体となったプログラムを導入したという。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]公益社団法人子どもの発達科学研究所

品川区

品川区

教育委員会事務局

教育総合支援センター センター長

丸谷 大輔(まるたに だいすけ)さん

認知件数の少なさを課題に感じ実態把握の仕組みを模索する。

「当区の区立小・中学校のいじめ認知件数が、国や都の平均に比べて低いことに、ずっと違和感をもっていました」と丸谷さん。同区では、いじめが起きた際の相談窓口などを整備し、一定の体制を築いてきた。「目安箱や1人1台端末を介した通報など、児童・生徒が発信できる仕組みも用意していました」。

しかし、全国学力・学習状況調査の質問紙で“いじめはどんな理由があっても許されない”と回答した児童・生徒の割合も、平均を下まわっていたという。「いじめが少ないのではなく、“いじめとして正しく認知できていないのでは”との仮説に至ったのです」。加えて、令和4年度にいじめ重大事態が発生したが、いじめ防止対策推進法への理解が不十分で、適切に対応できなかったという反省もあった。「区と教育委員会、学校、子どもたちも含め、いじめの定義から正しく捉え直す必要があると感じました」。

解決策を模索する中、令和5年5月に視聴したテレビ番組で、大阪府吹田市(すいたし)のいじめ予防授業を知った。同市で活用されていたのは、「子どもの発達科学研究所」のプログラム。科学的エビデンスにもとづいた調査ツールと、教員向け研修、いじめ予防授業が一体となった学校支援プログラムだ。同区が課題としていた正しい認知と、予防の両面に対応できると感じ、すぐに問い合わせを行ったという。プロポーザルを経て、令和6年度からの導入に踏み切った。

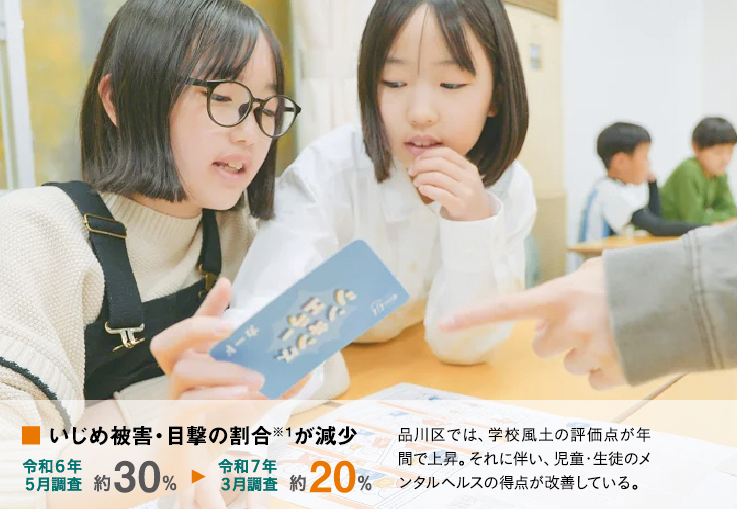

※1 品川区の区立小・中学校で実施した「いじめDアンケート」で“月に1回程度いじめ被害に遭った・目撃した”と回答した児童・生徒の割合

予防の視点が浸透し、教員と子どもたちの行動が変化した。

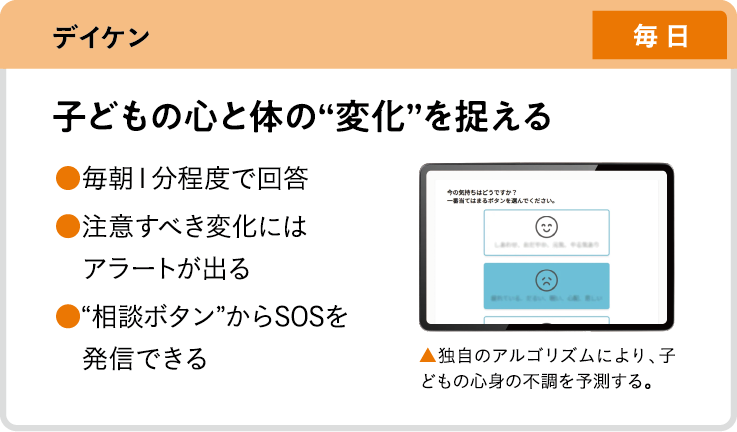

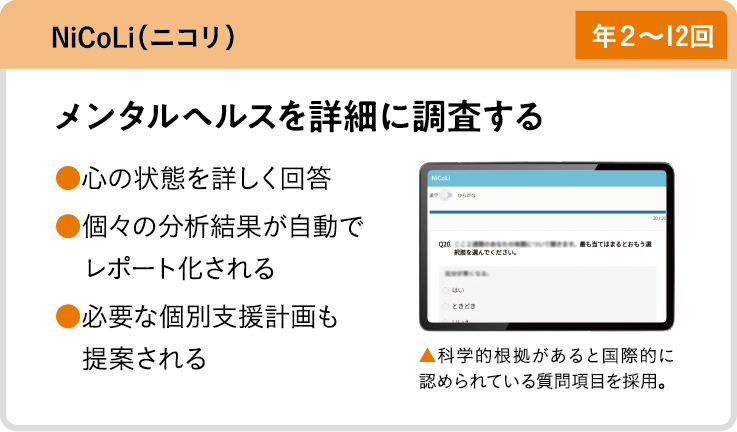

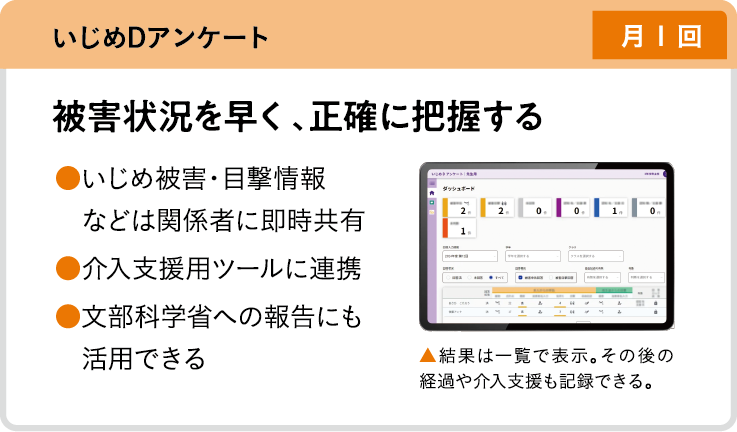

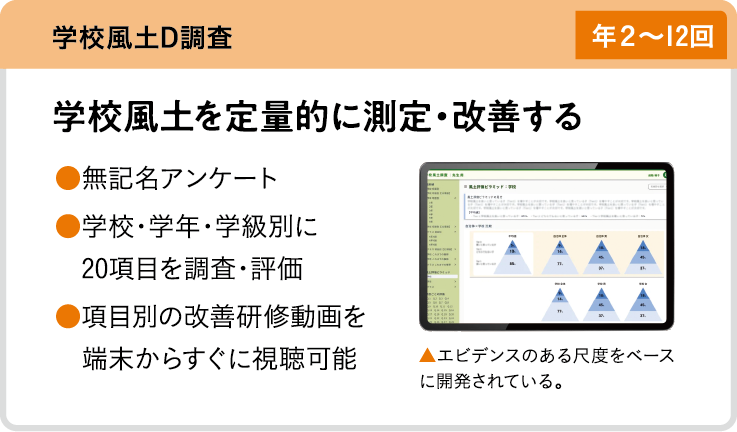

導入した調査ツールは、児童・生徒の心身の状態を把握する「デイケン」と「NiCoLi(ニコリ)」、いじめの実態や学校の風土を調べる「いじめDアンケート」と「学校風土D調査」の4種だ。いずれも1人1台端末で実施でき、子どもたちの日々の変化をデータで把握できる。「これまでは、子どもが声を上げるのを待つか、教員が様子を読み取るしかありませんでした。今は毎日データが得られるため、変化に気づきやすくなったようです」。実際、データをきっかけに声をかけ、早期予防につながった事例もあるという。

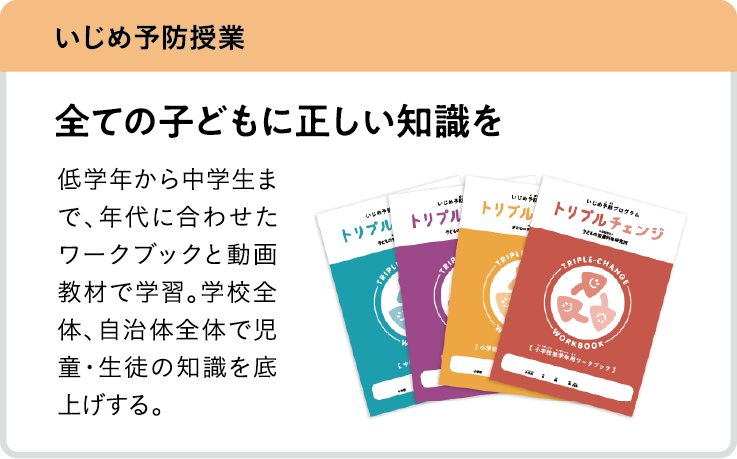

また、教員向け研修、いじめ予防授業にも、現場から評価の声が届いているそうだ。「教員の経験則に頼っていた部分を理論的に学ぶことで、自信をもって児童・生徒と向き合えるようになったようです。教員からは“もっと早く知りたかった”との声もありました。また、以前は各校がいじめに関する授業を独自に組み立て、教材も用意していましたが、今は統一されたワークブックや動画教材があり、授業の方法も研修で学べる。準備の負担や不安が減ったと思います」。

児童・生徒の変化も大きい。いじめ予防授業で出てくる“シンキングエラー※2”や“アンバランスパワー※3”といった用語が、自然に定着しているそうだ。「聞き取りの際に、子どもが自らの言葉で語っていて驚きました。低学年には少し難しいかと思っていましたが、しっかり身に付いていますね」。

※2 いじめをいじめだと認知せず、別の問題である、もしくは問題ないと考えてしまう“認知の間違い”のこと

※3 やり返すことも、嫌だと言うこともできないという、加害者と被害者の間にある“力の不均衡”のこと

取り組みを継続し、風土改善や不登校対策にもつなげていく。

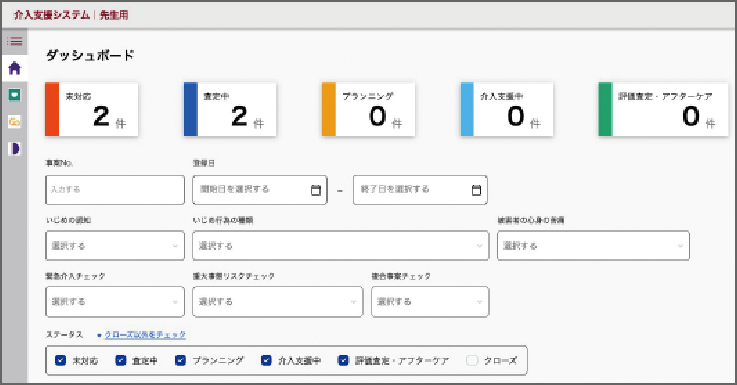

プログラムの導入により、同区のいじめの認知件数は上昇し、被害申告は回を重ねるごとに減少していったという。いじめを正しく理解した上で、知識とスキルを身に付け、早期発見・対応が可能になった結果だろう。「以前は無記名のアンケートでいじめ状況を確認していましたが、今は記名かつデジタルで把握でき、介入方法も研修で学べる。適切・迅速に支援できるようになりました」。

データが見える効果はほかにもあった。児童・生徒や保護者からのいじめ申告件数に対し、学校の認知件数が少ないケースがあったが、従来はこうした状況に教育委員会が踏み込むのは容易ではなかった。しかし今は、データをもとに“この認知件数で本当に大丈夫か”と具体的に助言しやすくなったのが、大きな前進だという。「教員には異動があるため、一度の研修だけでは学校全体での意識が定着しにくいでしょう。継続的に研修機会を設け、いじめ予防と学校風土の改善につなげていきたいですね」。

児童・生徒が安心して通える学校づくりは、不登校対策にも波及すると期待しているそうだ。令和6年度には「品川区教育ビジョン」を策定。“子どもたちの笑顔でつながる共生社会”を掲げ、新たな施策も進行している。「子どもが幸せであれば、その保護者も幸せになる。地域全体にも広がっていくと考えています」。

子ども・学校・自治体を支援する科学にもとづくプログラムとは?

学校・自治体が抱える課題に対し、調査を行うだけでなく、“適切な判断と行動”までを支援するプログラム。教育現場での実務経験をもつ研究スタッフが、エビデンスにもとづき設計したという。

4つの調査ツール

子どもたちの変化や、いじめの実態、学校風土の把握ができる調査ツール。いずれも1人1台端末を利用。

■ 品川区教員アンケートの声

■ 自治体向けの確認画面も

調査データは「いじめ介入支援システム」に反映。手順に沿って対応を進めることで、マネジメントの役割も果たす。外部機関との連携にも活用可能。

教員向け研修

動画講習と対面研修を通じて、現場で活用できる知識や実効性の高い方法を学ぶ。受講後に学校側が自走できるよう設計されている。

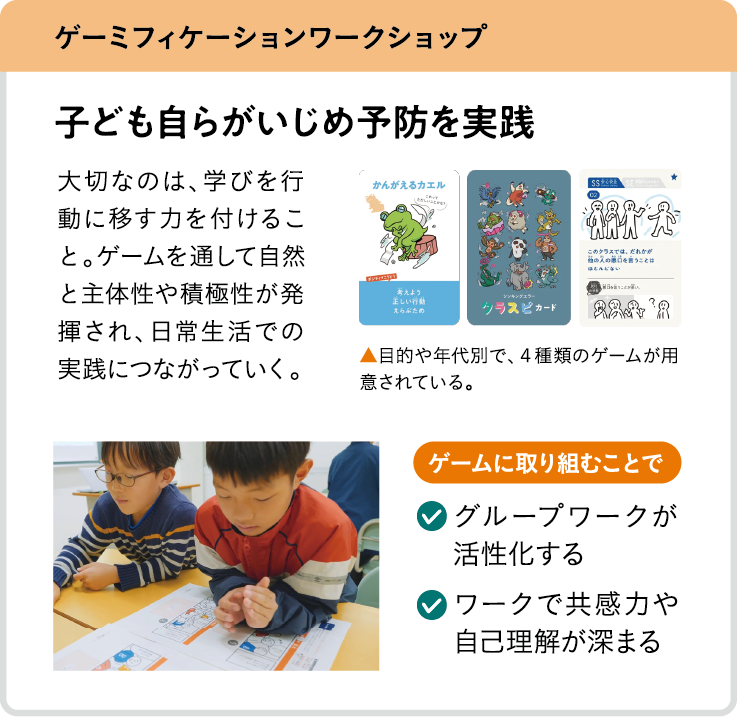

いじめ予防授業・ワークショップ

教員が研修でいじめ予防を学んだ後、実際に授業を実施。いじめが起きるメカニズムを知り、ワークショップで解決のスキルを身に付ける。

研究者の思い

子どもたちのために“教育に科学を”。

子どもの発達科学研究所

子どもの発達科学研究所

所長 兼 主席研究員 和久田 学(わくた まなぶ)さん

いじめの認知件数、不登校児童・生徒の数は、様々な対策を講じているにもかかわらず、毎年過去最多を更新しつづけています※。一方で海外では、研究にもとづいたエビデンスのある教育プログラムが効を上げているのです。当研究所は、令和元年度から大阪府吹田市において、学校風土などの計測や、いじめ予防授業の提供を行ってきました。そうした実践は、令和5年放送のNHKスペシャル「“いじめ”から、逃げない3年2組 4か月の挑戦」で取り上げられ、話題となったところです。私自身、25年間の教員人生を経て、根拠のある支援・指導をしたいという思いをもち、今に至ります。“教育に科学を”こそが、子どもたちの未来のために必要だと考えています。

※新型コロナウイルス感染症が拡大した令和2年度を除く

■主な研究と活動

令和3~4年度 文部科学省委託

「いじめ対策不登校支援等推進事業」

令和5年度 文部科学省委託

「不登校の要因分析に関する調査研究」

令和5~7年度 こども家庭庁委託

「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証事業」

お問い合わせ

サービス提供元公益社団法人子どもの発達科学研究所