公開日:

住民と協力して資源ステーションのごみ問題に取り組み、現場から政策を立案。

資源ステーション×残留データ

ごみの減量と資源化、きれいなまちづくりを目指して平成26年度にごみの収集方式を変更した葉山町。期待していた成果を上げていたものの、新たな課題が生じ、住民と力を合わせて対策に取り組むことになった。

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

政策財政部政策課

政策財政部政策課

課長補佐

大前 正嗣(おおまえ まさつぐ)さん

約1,200回の大規模なモニタリングとワークショップで対策方法が見えた。

ごみの収集方式を“戸別収集”と“資源ステーション”を475カ所設置する方式に変更した同町。ねらい通り可燃ごみの減量と資源収集量の増加に成功したものの、収集後にごみが取り残されているなど、資源ステーションの不適切な利用が課題になっていた。そこで同町は、町内会に協力を呼びかけ、住民との協働で改善に向けた対策に取り組むことを決めたという。「ごみが散乱していると、まちのイメージダウンにつながります。問題を自分事として捉えてもらうためにも、住民と一体となって取り組むことが重要だと考えました」。

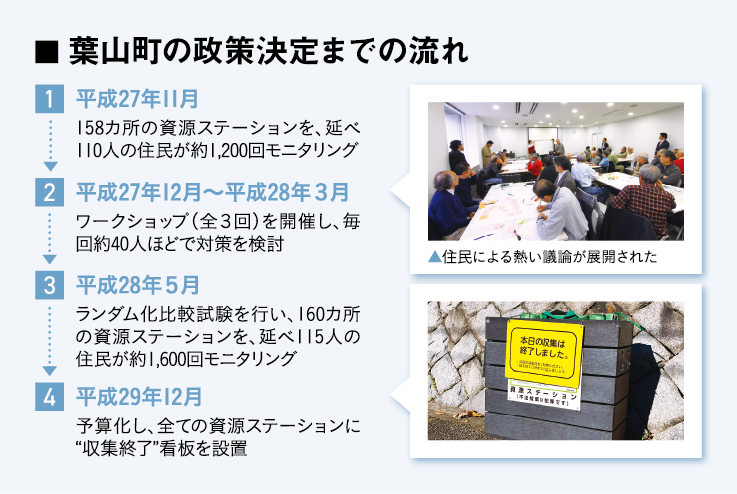

まずは現状把握のため、町内の資源ステーション158カ所を対象に、住民の協力のもと約1,200回にわたるモニタリングを実施。収集後に、どのごみがどの程度残されていたかを“モニタリングシート”に記載してもらった。その結果、想定よりもポイ捨てなどの不法投棄は少なく、戸別収集するごみを資源ステーションに出してしまうケースや、収集後にごみが出されているケースが多かったという。この分析結果をもとに、対策を検討するためのワークショップを3度開催。「毎回40人ほどが参加し、自作した図面を披露する意欲的な住民もいて、大いに盛り上がっていました」。議論では様々な意見が出され、その中から、分別を間違えやすいごみの収集に関するチラシの配布と、収集終了の看板が設置されることになった。

ランダム化比較試験で効果を検証して課題解消につながる政策を実行。

対策の効果検証のため、チラシ配布、看板設置、無対策のエリアをランダムに定め、各ステーションで比較試験をスタート。モニタリングの結果、チラシ配布では、直後の分別間違いが7~8割削減されたものの、効果は長続きしなかった。一方で、看板を設置したエリアでは不法投棄が全体で約15%減少し、効果も持続したため、町内の全ステーションに看板を設置することが決まったという。

「調査に時間や手間はかかりましたが、政策をつくる上では、現状を把握し対策の効果を検証する手順になるのは自然な流れだと思います」。

当初は、急なスケジュール設定や、町内会での取り組みが理解されていないと受け取られ、住民説明会で議論が紛糾するなどスムーズには進まなかったそうだ。理解を得るために町内会長を個別に訪問するなど尽力したかいもあり、結果的に住民との関係性が深まったことは思わぬ成果だったという。「行政は前例踏襲する場合が多く、振り返りがおろそかになりがちです。よりよい政策をつくるためには一度立ち止まり、さらによい方法がないかを考えてみることが大切ではないでしょうか」。