封筒×回収データ

岡山県は、令和3年度にコスト削減のため“県民満足度調査”の送付用封筒を小型化することを検討。効果検証と、その結果を踏まえた改善で、調査票の回収率を維持しつつコスト削減に成功している。

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

総合政策局政策推進課

総合政策局政策推進課

主任 柴田 恭兵(しばた きょうへい)さん

郵送料の削減と回収率の維持を目指し、小型封筒のランダム配布で効果検証。

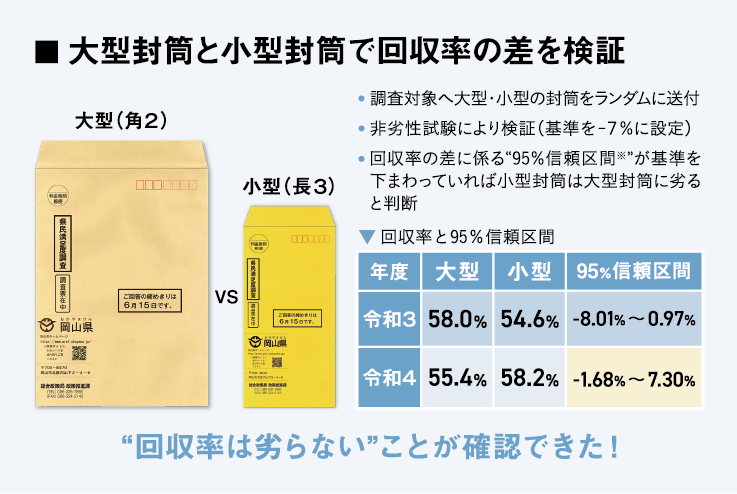

コロナ禍をはじめとする社会情勢の変化を受けて、同県でも事業費削減の必要性が高まっていた。将来さらなる予算圧縮の可能性がある中、政策推進課では県民満足度調査の調査票送付における“封筒の小型化”を検討。これにより、郵送料を削減するねらいがあった。「検討しはじめた当初から、小さくするとほかの郵便物に埋もれてしまうこと、重要性が伝わりづらいこと、それらによって開封されない可能性があることを懸念していました。統計的な信頼性を保つために調査票の回収率を下げるわけにはいきません。そこで、令和3年度に、当県のEBPM推進に協力している専門家に監修を依頼。まずは一部の封筒を小型化してランダムに送付し、非劣性試験という手法を用いて“小型封筒の回収率が大型封筒に劣らないか”を検証しました」と柴田さん。

ところが、この検証では小型封筒の回収率が設定していた基準を一部下まわる結果に。結局、小型封筒への切り替えはいったん見送られた。その要因として、懸念していた通り、小型化により封筒が認識されづらい、封筒が開封されていないことがあると推察。そこで同課は、次年度に行動科学の知見にもとづき行動変容を自然に促す“ナッジ”の手法を取り入れることに。小型封筒の色を、目に留まりやすい黄色に変更し、それ以外は同じ条件で再び検証を行うことにした。

※今回の結果から、“真の回収率の差”が収まる範囲を推定したもの。仮に調査を繰り返した場合、100回のうち95回はその範囲に含まれると考える。

身近な課題を見つけて改善を試み、課題解決に向け取り組むことが大切。

再検証の結果、黄色の小型封筒における回収率が向上。大型封筒に劣らないことが分かり、以降、全ての調査票送付を黄色の小型封筒に切り替えたそうだ。コスト削減効果は金額にして5万円ほどだったものの、得たものは大きかったという。「取り組みを通じて、身近なところにも効果検証できる課題やテーマがあることに気づきました。今回は封筒の小型化という小さいテーマですが、市町村を含めた県全体で同様の取り組みを行えば、それなりの効果を見込めるはずです。色々な場でこの取り組みを紹介する機会が増えたことも大きな成果だと思っています。封筒に色を付け小型化することはどの自治体でも実践しやすいと思うので、ぜひ取り組んでみてほしいですね」。

同県では、研修の参加率向上など、他分野でもEBPMやナッジを応用しているという。人員と予算が限られている中で課題を解消するには、勘や経験ではなく、確かなエビデンスをもとに政策立案を行っていく必要があるだろう。また、検証するだけでなく、得た結果から“どう改善するか”を検討し実行していくことが成功のカギとなりそうだ。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)